研究者RPG(3):就職するための被引用回数

今回も引き続き,研究者にとって重要な論文にまつわる数字を見ていきたいと思います。そして今回は研究者の歩んでいく道(?)を見ていきたいと思います。若手の研究者から順番に数字を並べていくと,研究者の進む道の様子が想像できます。

この記事は,過去2本の続きです。これまで2本の記事の中で,研究者にとって自分の論文を何回引用されるかが重要な数字なのだということを説明してきました。

→研究者RPG(1):研究者の評価

→研究者RPG(2):論文の被引用回数について

今はGoogleがあるせいで,研究者としての自分自身の戦闘力のようなものがひとつの数字として可視化されてしまいます。

私たちが手にしたのは,研究者がこれまでに積み重ねてきた研究業績やその影響力を数字で表す,ドラゴンボールのスカウターのような装置なのです。

私が大学院生の頃はこんなシステムはなく,まだまだ素朴で牧歌的な世界でした。「あの人はこういう論文を書いている人だよね」「こういうテーマならこの人だよね」と,研究者のあいだで口コミでその研究者の評価が流通していたものです。この記事でも書きましたが,喫煙所の思わぬ関係性が仕事を生み出すということもありました。

今は研究者同士,お互いに数字が表に出てしまいますので,シビアな世界です。

今回は,私が知っていたり分野が近かったりする研究領域の研究者たちがどれくらいの被引用回数になっているかを見ながら,(海外,特に米国の)研究者のステップアップのしかたを眺めてみようという試みです。

以下の内容はあくまでも私の周辺の研究分野の話であり,心理学の中でも他の分野であれば全く適用できません。さらにいずれも私のまったくの独断と偏見であることを先にお断りしておきます。

あと,画像として表示される数字はこの記事を書いている現在の数字ですので,時間が経つほど増えている可能性があります。そこはご了承ください。

目次

・被引用回数が数百まで

・被引用回数が1000〜2000

・被引用回数が5000を超える

・被引用回数が1万を超える

・最後に

被引用回数が数百まで

いろいろな研究者がいると思うのですが,私がよく見る研究分野だと,日本国内の研究者でGoogle Scholarの被引用回数が数百もあれば,十分な研究業績を挙げているという印象があります。

国内だと若手の研究者であれば数十本の被引用回数でも「最近(いろいろなところで)名前をよく見るな」という印象はありますし,「最近論文をたくさん書いているな」という印象を抱く場合もある,というのが自分自身が勝手に持っているイメージなのですが……どうでしょう。どうしても日本語の論文は被引用回数が低くなる傾向がありますので,これはしょうがないのです。

その一方で,特にアメリカの同業者を見てみると,被引用回数が数十から数百というのは,博士課程の院生からポスドク(ポストドクターや研究員。博士号を取った直後)くらいかな,というイメージがあります。

たとえば,テキサス大学で私の隣の研究室にいたハリスです。彼女の専門は,児童期から思春期にかけてくらいの年齢の自尊感情の発達です。

出てくる論文は7本,被引用回数は51となっています。博士号を取り,別の大学に来てポスドクをしているという立場です。インパクトファクターの高い雑誌にも論文が掲載されていますので,これから活躍が期待されます。

大学院生として研究室に入ると最初はボスの研究を手伝い,第一著者じゃなくても論文に名前を連ねます。論文が出版されると,自分の名前が入った論文が引用されはじめます。

生産性が高く,インパクトファクターの高い雑誌にどんどん論文を掲載する研究室に入り,研究を手伝ってうまくいけば,最初に名前が掲載された論文がどんどん引用されていきます。そして自分の名前が一気に知られるようになっていく,というステップアップのしかたがあるように思います……力のある芸能事務所に入ると仕事が有利,みたいな感じで……。

ただし,これも私の勝手な印象です。

被引用回数が1000〜2000

被引用回数が1000を超えてくると,何らかの形で職を得る可能性が高くなる印象があります。何度も書きますが,私の勝手な印象です。

たとえばテキサス大学で私が滞在していたとき研究員に採用されたボイドです。

被引用回数は1700を超えていますが,最初の論文が大御所の研究者ペネベーカーとの共著で被引用回数1300以上あります。それを除くと400くらいになります。「これから将来が楽しみな研究者」という位置づけになるでしょうか(Google Scholarに掲載されている名前が載った文献数は40本以上あり,その素養は十分にあります)。

また,知り合いのこの研究者,オブションカです。

彼はドイツ人ですが,昨年くらいにオーストラリアの大学に職を得ました。まだテニュアトラック(任期つきで,任期なしの教員になる審査待ちの地位)かもしれません。文献数はすでに100本以上,被引用回数は1700近くです。この2〜3年,ものすごい勢いで論文を量産していますので,きっとすぐに次のステップへと進んでいくことでしょう。

ちなみに,私自身も被引用回数1700なので,この枠内にいるという状況です。私の場合,Google Scholarに掲載されている文献数は200本以上あるのですが,日本語の文献が多いこともありどうしても被引用回数が伸びません。また書籍の引用が多いので,どう評価すべきかは微妙なところです……。

被引用回数が5000を超える

自分の論文が5000回引用されるとどうなるかというと,テニュア(大学の終身在職権)を取って少し経つくらいの研究者かなという印象です(何度も繰り返しますが,単なる私の個人的な印象です)。

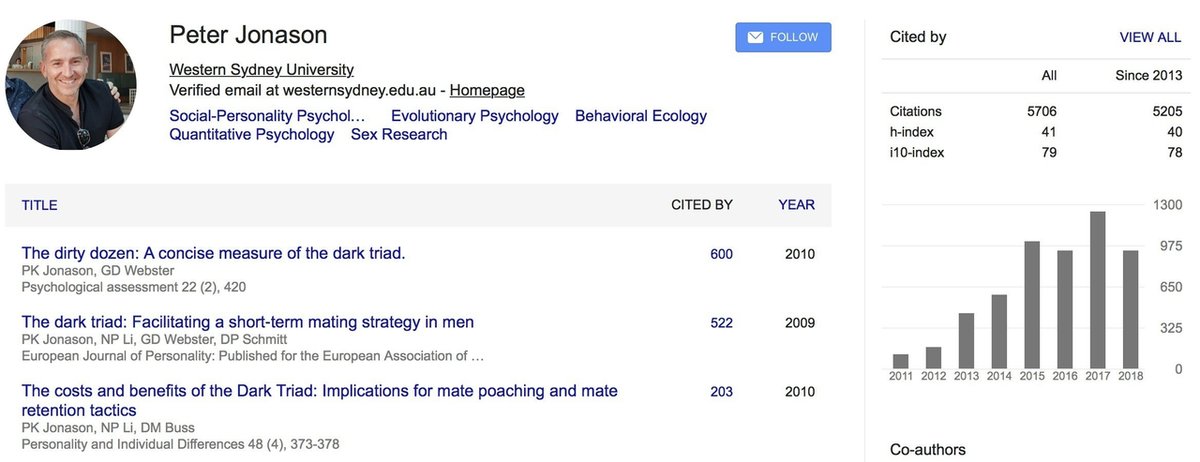

たとえばこれも私の知り合いですが,ジョナソンです。Dark Triadの研究者であり,イグ・ノーベル賞を受賞したこともあります。アメリカの大学出身ですが現在はオーストラリアの大学にいて,アメリカの大学でいえばassociate professor(准教授)と同じ立場のようです。

こちらの記事も参照→ダークな性格の持ち主の睡眠と学部選択

論文数はたぶん,今のペースで執筆していれば来年くらいには200本を超えるのではないかと思います。全体の被引用回数は5000を超え6000近くになっています。一緒に論文を書いたことがあるのですが,彼の論文執筆ペースはありえないくらい速くて,ちょっとついていけません。思いついたらすぐに論文化していくという印象です。

もうひとり,知り合いの研究者ソトーです。パーソナリティ発達の論文で知られており,最近ではBFI-2というパーソナリティ検査の開発もしています(私の研究室も日本語版作成に参加しています)。彼も同じく立場はassociate professor(准教授)です。

彼の場合,論文数は40本程度でそれほど多くありません。そして,被引用回数の半分以上を,彼の指導教員と一緒に書いたハンドブックの記事が占めています(こういうのが有力研究室に入るメリットですね)。そういう状況ですが,パーソナリティ発達の話で論文を書く際には必ず引用される,彼が第一著者の文献がその次に続いていきます。この分野で有名な研究室出身,そして誰もが知っている論文の著者,という強みがあります。学会では,誰もが彼の名前を知っています。

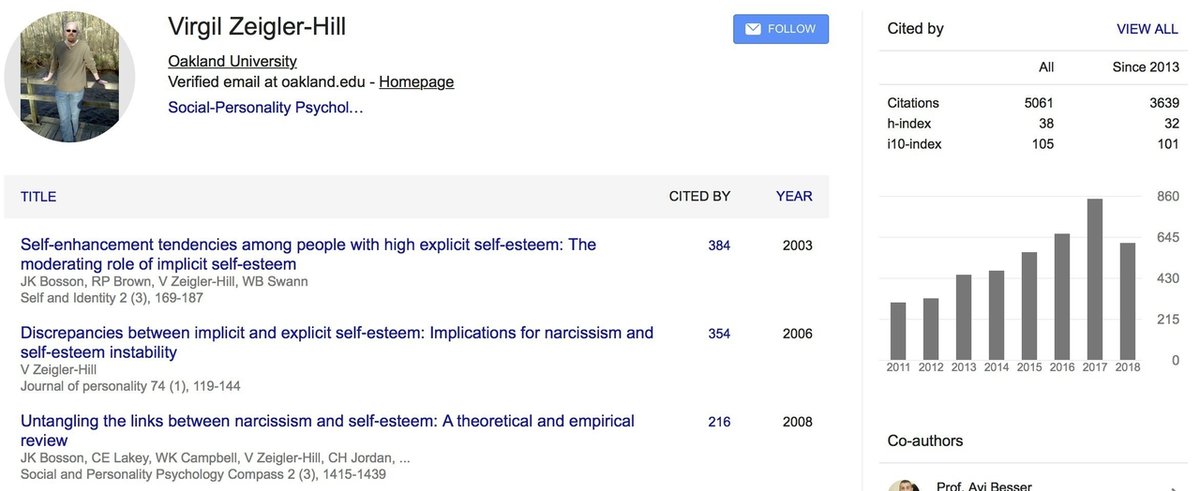

もう一人,挙げてみましょう。ジグラーヒルです(発音はこれが正解です。彼の同僚が私の知り合いなので確認しました)。

自尊感情,ダークなパーソナリティ,人間関係を専門にする研究者です。彼の現在の立場は教授ですが,テニュアを取ったのはそれほど前のことではなかったように思います。

論文は200本以上もっており,被引用回数は5000を超えています。数少ない論文が突出して被引用回数を稼いだというかたちではなく,i10指標(10回以上の被引用回数の論文の本数)が100を超えていることからも,平均して高いクオリティの論文を多数書いていることがわかると思います。

あとひとり。スタンフォード大学のコーシンスキです。7月のヨーロッパの学会でも彼が招待講演者のひとりで,話を聞きました。現在assistant professor(助教授。准教授の手前)のポジションです。キャリアは意外と長いのですが,2010年代に入ってから研究が大ブレークしています。特に,FacebookやTwitterなどネットのビッグデータを使った心理的痕跡の研究で知られていて,最近は顔の研究もしています。

論文数は100本程度,まだ被引用回数は6000弱ですが,いまの注目の集め方からするとこれから一気に伸びていく可能性があります(今の段階で予言しておきましょう)。

もちろん,国によっても研究分野によっても違いがあるのは何度も書いているとおりです。オランダの大学に勤める知り合いの研究者は被引用回数3000くらいで教授になっていますし,そもそも私のこと(被引用回数1700)を考えれば国によって違いがあることは明らかですね。

被引用回数が1万を超える

次のステップは,被引用回数が1万を超えることです。テニュア(大学の終身在職権)を取って,どんどん名前が知られるようになってくる段階というイメージです。

たとえばこの研究者あたりはどうでしょうか。

パーソナリティの地域差の研究で知られるレントフローはイギリスの大学のReader(Senior Lecturerのうち特に業績が優れているとみなされる地位)です。ヴァジルは最近,研究の再現性の文脈でも名前を見るようになってきました。Trzeniewski(学会で聞いたのに正しい発音のしかたを忘れました…)も自尊感情の研究でよく名前を見ます。スリヴァスタヴァは教授で,もう少し上のキャリアになります。

そもそも被引用回数1万5千という数字は私の10倍近くもあるのですからものすごいのですが,彼らはまだ若手研究者でいま研究分野を切り開いていっている,という位置づけのイメージです。

そして私の知り合いで,日本パーソナリティ心理学会にも来たことがあるテラシアーノです。パーソナリティと身体的健康,国際比較,発達,地域差など多彩な研究をしていて,論文数は200本以上,総被引用回数は1万6千を超えています。特に,i10指標が130になっていて,これは10回以上引用されている論文が130本もあるということを表しています。おそらく彼の被引用回数の伸びを考えると,近いうちにこの次のステップへと進んでいくものと思われます。

さてどうだったでしょうか。まさに

「上には上がいる」という,戦闘ものの漫画やアニメの世界

だと思いませんか?

でも,さらに上がいるのが研究者の世界です。次回はもっとすごい数字を見ていきましょう(次回へ続く)。

→研究者RPG(4):一流研究者たちの被引用回数

また,この記事はシリーズになっています。以下の記事もどうぞ。

研究者RPG(1):研究者の評価

研究者RPG(2):論文の被引用回数について

研究者RPG(3):就職するための被引用回数

研究者RPG(4):一流研究者たちの被引用回数

研究者RPG(5):伝説的研究者の被引用回数

研究者RPG(6):すごい研究者の日々

最後に

ここから先は

日々是好日・心理学ノート

【最初の月は無料です】毎日更新予定の有料記事を全て読むことができます。このマガジン購入者を対象に順次,過去の有料記事を読むことができるよう…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?