トイレは豊かさを反映するが地域による

以前,「写真は豊かさを反映する」という記事のなかで,Gapminderのなかにあるdollar streetという機能について紹介しました。

今回も,この機能を使って世界の様子を見てみたいと思います。いくつか写真を眺めていて面白いと思った写真のひとつが,トイレについてです。

トイレの話

トイレといえば,以前読んだこの本が面白かったことを覚えています。『トイレの話をしよう 〜世界65億人が抱える大問題』です。

トイレというのは私たちにとってはなくてはならない設備なのですが,なかなか奥が深くて歴史や文化が反映する設備でもあります。それは,海外に行くと実感されますよね。

トイレの習慣に関しては,世界はおおまかに言って2つに分類される。湿式(水で流す)と乾式(水を使わない)である。肛門をきれいにする方法でいえば,水を使うか紙を使うか。右側通行と左側通行の習慣同様,このような文化が突然変わることはめったにない。インドやパキスタンには水を使う文化があって,排泄後に局部を洗い流すための,ロタ(小さな水差し,あるいはコップ)入りの水がなければ,トイレを我慢することさえある。トイレ空間の世界的権威,アレクサンダー・キラによると,19世紀のインド人は,ヨーロッパの人々が紙で局部を拭くという話を信じようとせず,その話を「不道徳な中傷」だと考えたという。(p.80)

アフリカのトイレ

では,dollar streetでアフリカのトイレを表示してみましょう。

まずは,「月収100ドル以下」の映像たちです。どうでしょう。トイレというよりは「屋外」であったり,「穴」であったりする様子が分かると思います。

では,月収750ドル以上の映像を表示してみましょう。ナイジェリア,エチオピア,南アフリカ,エジプトなどの比較的裕福な家庭の様子です。なかには月収3000ドル以上,6000ドル以上の家庭の様子も映っています。

見慣れた「トイレ」の写真が並んできます。このように,明らかに収入に応じてトイレの様子が違ってくる様子が,視覚的にわかるというわけです。

アジアのトイレ

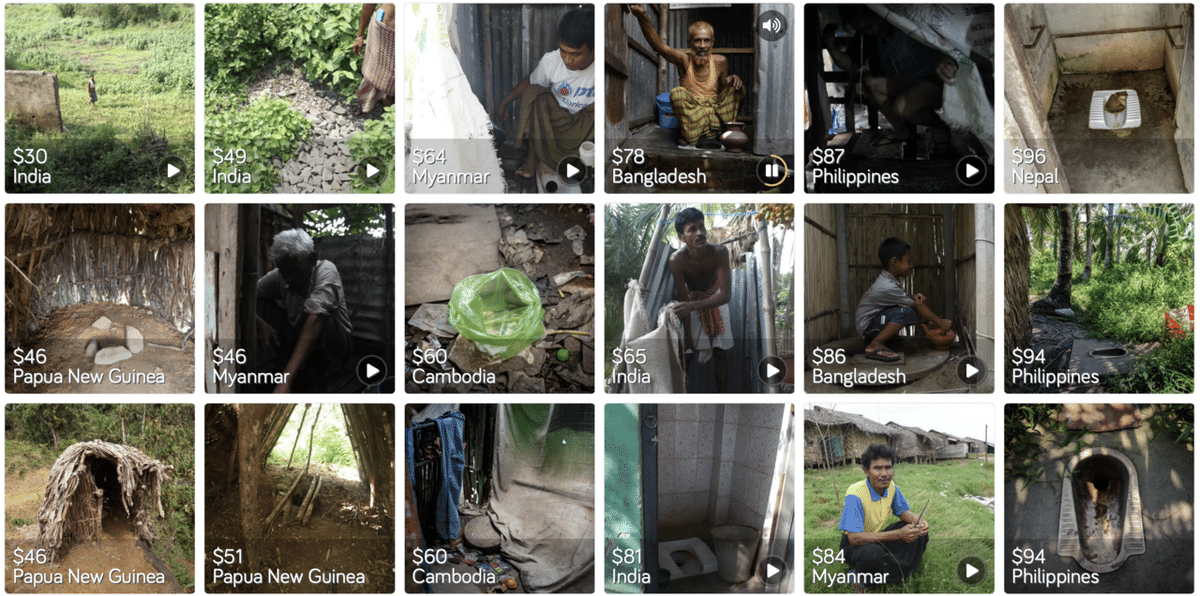

では,別の地域ではどうなるのでしょうか。アジア地域の最貧困層,月収100ドル以下の映像です。屋外もあるのですが,簡易的なトイレも目につきます。

では,アジア地域の最富裕層です。月収3000ドル以上の映像を表示してみます。

やはり見慣れたトイレの様子が目につきますが,しゃがんでする形式のトイレもありますね。なお,このシステムのなかには日本の映像が入っていませんので,あしからず。

ヨーロッパのトイレ

次にヨーロッパ地域を見てみましょう。まずはヨーロッパでの貧困層,月収1000ドル以下の映像です。地域の差がありそうですが,家の中にトイレは備わっていそうです。

ヨーロッパ地域の富裕層,月収4500ドル以上で表示してみます。

アフリカ地域やアジア地域とは違って,月収によってトイレの様子が大きく変わってこない,ということに気づくのではないでしょうか。日本ならそれだけ月収があればもっと高機能なトイレになるかもしれないな……と思うのですけどね。

アメリカのトイレ

では最後に,南北アメリカ地域のトイレです。

最貧困層,月収200ドル以下の映像がこちらです。アフリカやアジアのように「屋外」の写真もありますが(ハイチやボリビア),コロンビアでは座面があるトイレも設置されていて,地域差が大きそうです。

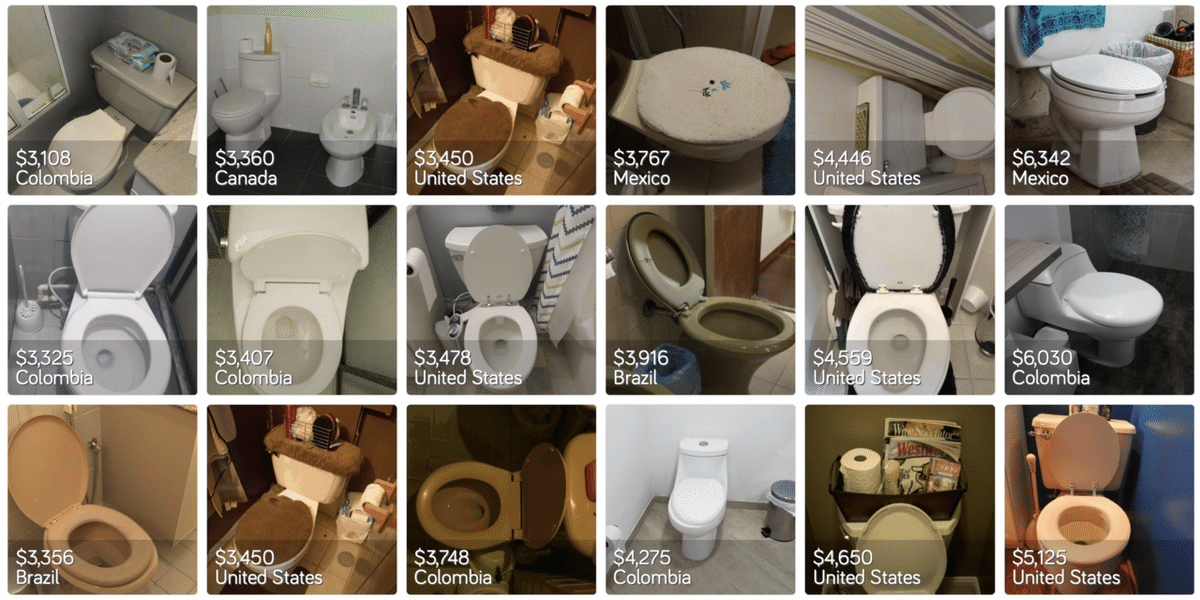

では,最富裕層の月収3000ドル以上の映像を見てみましょう。月収の多い家庭は,コロンビア,メキシコ,アメリカ合衆国,カナダ,ブラジルと地域差はありますが,トイレの違いは大きくなさそうです。

地域差と豊かさ

このように写真を見てくると,いくつかのことに気づきます。

◎地域によって,貧困層の月収が異なる

◎地域によって,月収でトイレの様子が大きく異なるところと同じようなところがある

◎どの地域も,日本のような電動式,自動式のトイレは普及していないらしい(富裕層でもそのようなトイレをもっていない)

ここに,日本の写真を入れたら,ずいぶんと様子が攪乱されそうだなと思いました。そういう意味でも,トイレについて考えることはなかなか面白いテーマです。

ほんの60年前まで,日本は掘り込み便所の国だった。人々は,しゃがんで用を足していた。水で肛門を洗うかわりに,紙を使っていた。ビデが何かも知らず,気にもしていなかった。ところが現在では,日本で製造される和式トイレは全体のほんの3パーセントである。日本人は腰を掛けて用を足し,水で洗い流し,便座は暖かくて当然だと思うようになった。つまり,日本のトイレ産業は,道の左側を馬車で走っていた国民を説得して右側を走らせ,ついでに馬車からフェラーリに乗り換えさせるのと同じくらいの改革を,1世紀もかけずに成し遂げたのだ。日本のトイレ革命について,わたしが興味をひかれたのは次の2つの点だ。革命が成し遂げられたことと,その革命が驚くほど世界に広がらなかったことである。

『トイレの話をしよう』p.35

ここから先は

日々是好日・心理学ノート

【最初の月は無料です】毎日更新予定の有料記事を全て読むことができます。このマガジン購入者を対象に順次,過去の有料記事を読むことができるよう…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?