中平卓馬 火―氾濫

中平卓馬について、それほど熱烈なファンというか、好きな写真家を挙げるときに名前を出す人が、例えば荒木経惟とか森山大道などに比較して少ないのではないだろうか。

1960年代終わりから、篠山紀信や森山大道らと一時代を築いた写真家でありながら美術館に対しては批判的な意見を持っていて、大規模な写真展などはほとんど行なっていなかったと思うし、また商業的には一種の扱いにくさを内包しているから、彼らに比べて知名度は低いと思われる。

しかし1968年の「PROVOKE」に発表した写真は後年に「アレ・ブレ・ボケ」と称される、一見すると何が写っているのかわからないほどの写真で、やはり森山大道らと一時代を形成していった日本の写真史を語るときには欠かせない存在であった。

東京外国語大学スペイン語学科卒業。

その後「現代の眼」の編集者となる。

東松照明との出会いによって写真家を志し、寺山修司や森山大道らと親交を持つ。

「アレ・ブレ・ボケ」の時代から、1973年に「なぜ植物図鑑か」を発表し、作風や情緒なるものは否定、図鑑のような写真へと変貌していく。

1977年に泥酔して昏倒、一時は昏睡となるが意識は回復する。

しかし言語障害と記憶喪失が後遺症となる。

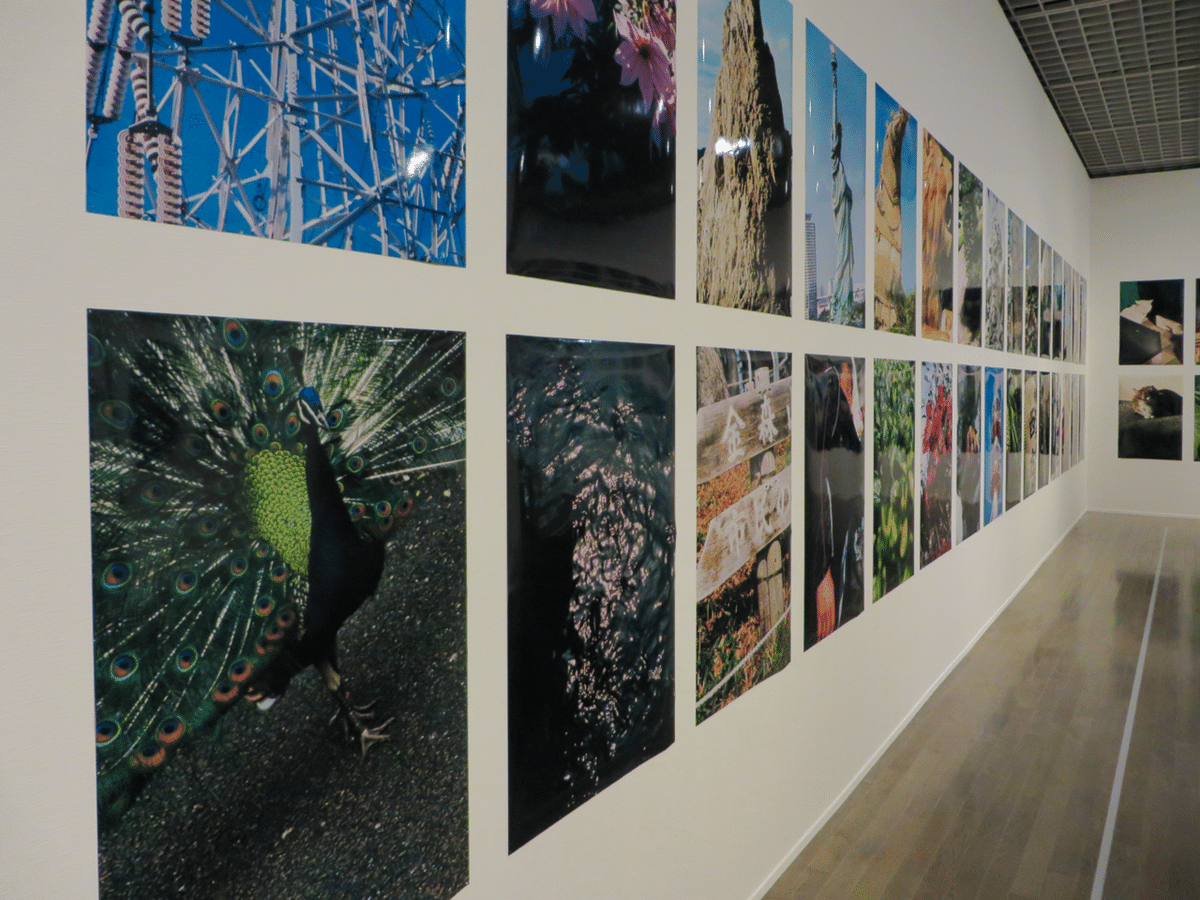

しかし、その後も写真を撮るということ自体は忘れてしまうことなく、精力的に作品を発表していき、2003年になってようやく大規模な個展を開催する。

2015年死去。

ぼくは多分1997年頃だったと思うが、名古屋の中京大学のギャラリーで開催された小規模の展示を見たのが最初だった。

当時も森山大道が好きだったのだけど、森山氏の初期の作品を遡ると、必ず中平卓馬の名前は出てきていて、その初期の作風は森山氏以上に鋭利であった。

それからは好きとまではいかないにしても、絶えず気を惹かれる写真家となっていた。

東松照明の全仕事という個展が名古屋で行われた際、イベントとして東松氏を交えた鼎談が行われたのだが、そこになんのミスキャストか中平氏が呼ばれていた。

動く中平卓馬は見たことがなかったので、興味本位で行ってみると、ついに氏はひと言も発せぬまま会を終えてしまった。

中平卓馬を知る人は、おそらくなんとも彼らしいと苦笑したことだろう。

先日も葉山まで「挑発関係=中平卓馬×森山大道」を見に行っている。

二人の写真家としての関係を、より深く知った。

ぼくはかつて、五人の仲間と写真の同人雑誌を発行していた。ぼくたちがめざしたものは、一枚一枚の写真に完結性を求めないこと、また一枚の写真に世界の全貌を予感させるというような、写真にとってはあまりにも荷重な役割を求めないこと、そして、『沈黙』へ向かって断片的な映像をいくつもいくつも積み重ねてゆくことであった。そのとき写真は『作品』であることをやめ、『来たるべき言葉』のために用意された匿名の資料になることができるのではないかという主張であった。だが、それはあまりにも思いあがったことであるのかもしれない。この『沈黙』はついに『言葉』化されることのないものであるかもしれない。(中略)しかし、それならば写真家はついに生まれることのない『言葉』のために、無限の写真を撮りつづけるただの夢想家という名に、あえてわが身をまかせる、そのくらいの覚悟はできていなければならないだろう

中平卓馬を語るというのは大変に難しい。

特に記憶をなくしてからこっち、すでに彼岸の人のような様相を呈していたし、かと言って尖っている部分がなくなったかと言えば、そんなことは微塵もなく、写真に対する情熱は失うことがなかったように思う。

見終えて、ぼくはぐったりと疲れてしまった。

熱量の高さに当てられたのだろうか。