「天気晴朗ナレドモ波高シ」

一八七四年の台湾出兵と交渉の結果、琉球の領土問題は決着を見たが、清と権益を争っていた朝鮮問題は難航していた。

一八九四年の東学党の乱をきっかけに、日清戦争が勃発する。

黄海海戦では、清の八二隻・八万五千㌧の戦力に対し、日本は三一隻・ 五万五千㌧であったが、砲の速射能力などで圧倒し清艦隊を撃破、勝利を納めた。

下関条約では、清に対し、朝鮮の独立、遼東半島の割譲、台湾の割譲、賠償金二億両を認めさせるが、極東での南下を目論むロシアが、ドイツ、フランスと共に遼東半島を返還するよう圧力を掛けてきた。

日本は三〇〇〇万両と引き換えに返還を余儀なくされ ( 三国干渉 )、日本は海軍力の不足を実感させられる。

一八九八年、ロシアは日本が返還した遼東半島の旅順と大順を二五年租借することを清に認めさせ、旅順には海軍基地を作る。

これが日本国民を憤慨させる。

一九〇〇年、義和団事件が起きると、日本はロシア・イギリス・フランス・アメリカなどと派兵するが、鎮圧後もロシアは軍を満州に駐屯させ占領を続けた。

ロシア軍の満州駐屯に対し、その南下を危惧する日本やイギリスが抗議したがロシアは応じようとしなかった。

政府では、イギリスと協力してロシアの横行を阻止しようとする山県有朋、小村寿太郎らと、ロシアに満州の権益を認め協調しようとする伊藤博文、井上馨らという二つの路線があった。

結局、伊藤がロシアとの間で妥協点を見つけることができなかったため、一九〇二年一月三〇日、日英同盟が締結される。

日英同盟の圧力により、ロシアは一年半かけて三段階で満州から兵を退く協約を清との間に結び、第一回の撤退を一九〇二年一〇月に行った。

しかし、ロシアの宮廷で強硬派が主導権を握ったため、その後の撤退の約束は履行されなかった。

日本は、満州に対するロシアの利益と、韓国に対する日本の利益を相互に承認するという条件で交渉を続けたが、ロシアはあくまで韓国に介入する余地を残そうとして譲らなかった。一九〇四年二月、日本はロシアとの交渉を打ち切り、日露戦争がはじまった。

陸上では、大きな動きがあった。

五月、遼東半島南部に上陸した日本第二軍は南山の戦い ( 五月二五 ~ 二六日 ) に勝利し、旅順を孤立させることに成功したのである。

さらに旅順を攻略するために第三軍 ( 司令官:乃木希典中将 ) が編成され、七月末に包囲を完了した。

遼東半島に上陸した第二軍はまず、半島のもっとも狭い部分にある南山を攻略することで旅順を孤立させようとした。しかし、ロシア軍陣地は機関銃で厳重に防備されており、四三八七名もの死傷者を出した末ようやく陥落させた。その後、第二軍は満州の主戦場へ向かい、旅順攻略は新たに編成された第三軍があたることとなった。危機感を抱いたロシア皇帝ニコライ二世は、旅順の太平洋艦隊 ( 戦艦六、巡洋艦四など ) をウラジヴォストークに脱出させることにした。ようやくやってきたチャンスに、連合艦隊は戦艦四、装甲巡洋艦二をもって決戦を挑んだ。

ロシア側は戦いではなく脱出をねらっており、日本側は作戦ミスからこれを危うく取り逃がすところだったが、たまたま一発の砲弾がロシアの旗艦チェザレウィッチの司令塔を直撃し、司令官らを戦死させた。混乱したロシア艦隊はふたたび旅順港に逃げ込んだ。これが黄海海戦 ( 八月一〇日 ) である。

この時、旅順艦隊に合流するためウラジオ艦隊が対馬海峡まで出撃していた。日本の第二艦隊 ( 巡洋艦四 ) はこれを発見、蔚山沖 ( 八月一四日 ) で撃破した。

海上輸送路は比較的安全になったが、太平洋艦隊主力が生き残っているため、第三軍による陸上からの旅順攻略が不可欠だった。

八月一九日、第三軍は旅順に第一回総攻撃を行った。

しかしコンクリートと機関銃に守られた要塞の前に、一万五千もの死傷者を出して敗退した。その後、二八㌢砲を取り寄せて第二回総攻撃 ( 九月一九日~ ) を行ったが要塞はびくともしなかった。

この頃、海軍は要塞の北西にある二百三高地に注目していた。ここを占領すれば港を見下ろすことができ、陸上からの砲撃でロシア艦隊を沈めることができたからである。

十一月二六日の第三回総攻撃では、二百三高地に対して集中攻撃が行われた。総参謀長児玉源太郎は自ら現地に赴き、作戦指導に当たった。激戦の末、二百三高地は陥落 ( 十二月六日 )、ここを観測点とした二八㌢砲の砲撃により、ロシア太平洋艦隊は全滅した。

一九〇五年一月一日、旅順要塞は降伏した。極東におけるロシアの海軍力は一掃され、日本連合艦隊はやってくるバルチック艦隊を迎え撃つことに専念することができるようになった。

乃木希助率いる第三軍が旅順要塞に対する第二回総攻撃を開始する十一日前の、明治三七年 ( 一九〇四 ) 一〇月一五日、バルチック艦隊はリバウ軍港から出航している。

ロシア海軍は、バルチック海にある精鋭の艦隊を極東に派遣して旅順港にある太平洋艦隊とともに日本海軍と戦えば、日本艦隊のほぼ二倍の戦力となるので、勝利して制海権を確保できるとの考えであったのだが、バルチック海から極東に向かう航海は地球を半周するほどの距離がある苛酷なものであった。

出航して間もなく、バルチック艦隊はイギリスの漁船を日本の水雷艦艇と勘違いして攻撃し、イギリスから賠償金を請求されるが、この後イギリスは巡洋艦十艇で艦隊とスペインまで併航し、その行動は逐一同盟国である日本に報告されていた。

また当時は石炭を燃料としてたのだが、燃料効率が悪かったことから、航海には大量の石炭補給を何度も何度も繰り返さねばならなかった。

不慣れな熱帯の洋上での石炭運搬に船員は音を上げ、体調を崩す者も多くいたとされる。

また当時の世界航路の石炭保有港は英国が支配しており、遠大な航路の大半は英国海軍の勢力下にあった。

従ってバルチック艦隊は英国が支配する港では石炭を補給することが出来ず、公海上で石炭船を探し求めての航海が続いた。

連合艦隊司令長官東郷平八郎は、異常な長旅の果てにわざわざ太平洋側を経由する可能性は低く、バルチック艦隊の戦力に自信があるならば必ず最短距離の対馬海峡を通ると確信し、全艦が対馬海峡で待ち伏せしていた。

もし日本海軍が、この艦隊を一旦ウラジオストックに帰港することを許してしまえば、ロシア軍は万全の準備をして戦えるので、戦艦が日本軍の倍もあるロシアに分がある。

そして、運命の五月二七日の朝を迎えた。

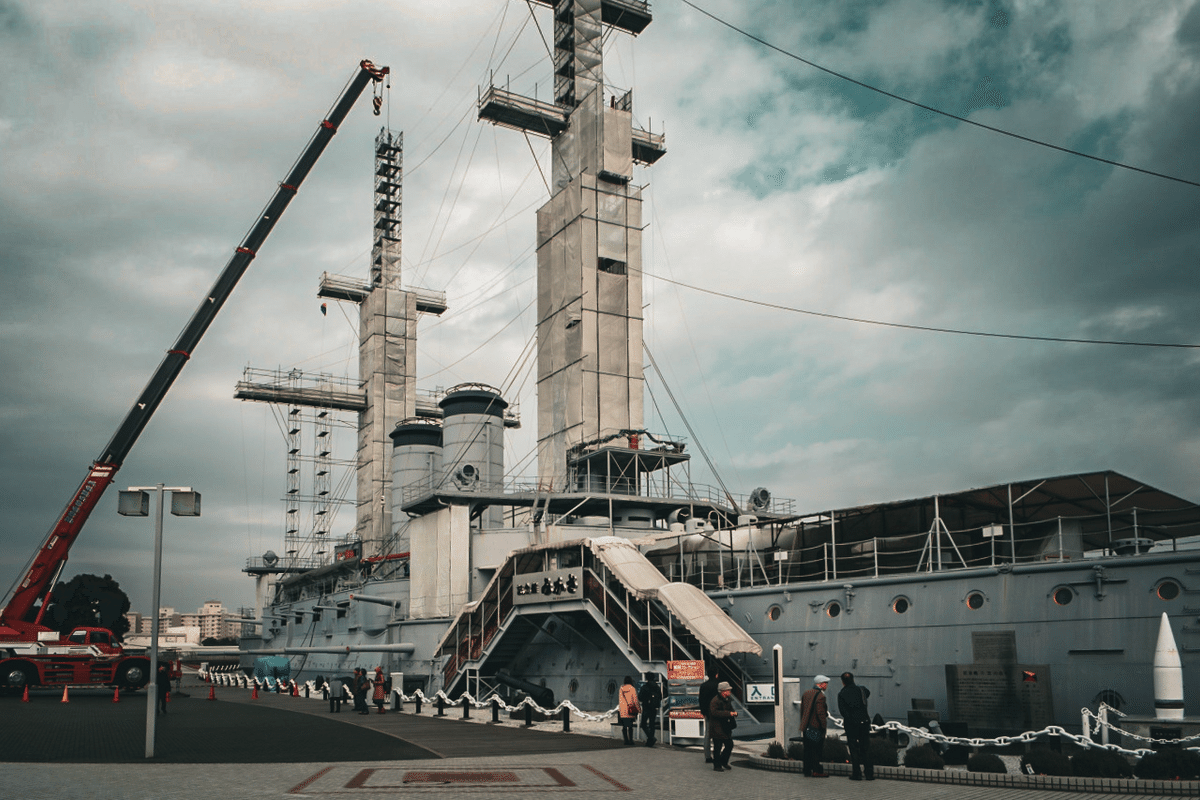

( 写真は二〇一五年二月に横須賀を訪れた際の物 )