(続)『Louis Vuitton』 って書いてあっても気にならない。ハイエンドミュージアム『アーティゾン美術館』の誕生。〜<鈴木理策と柴田敏雄展>

柴田敏雄と鈴木理策展。

改装後初めて訪れたアーティゾンミュージアムの企画展がこちらの展覧会でした。

どちらの作家も対象に向ける眼差しに独特のものがありその対比が面白く、今回の企画では『見る』ということをテーマにした構成の展覧会でした。

また本展覧会では二人の作品と共にアーティゾンミュージアムが所蔵している作品がそれぞれの作家の作品と合わせて(各作家にセレクトされ)展示されています。

大抵こういったコラボレーション的な展示の仕方を見ると「なぜ君たちはコラボした!?」みたいなかなり微妙なものが多いのですが、これは美術館同様本当によかったです。

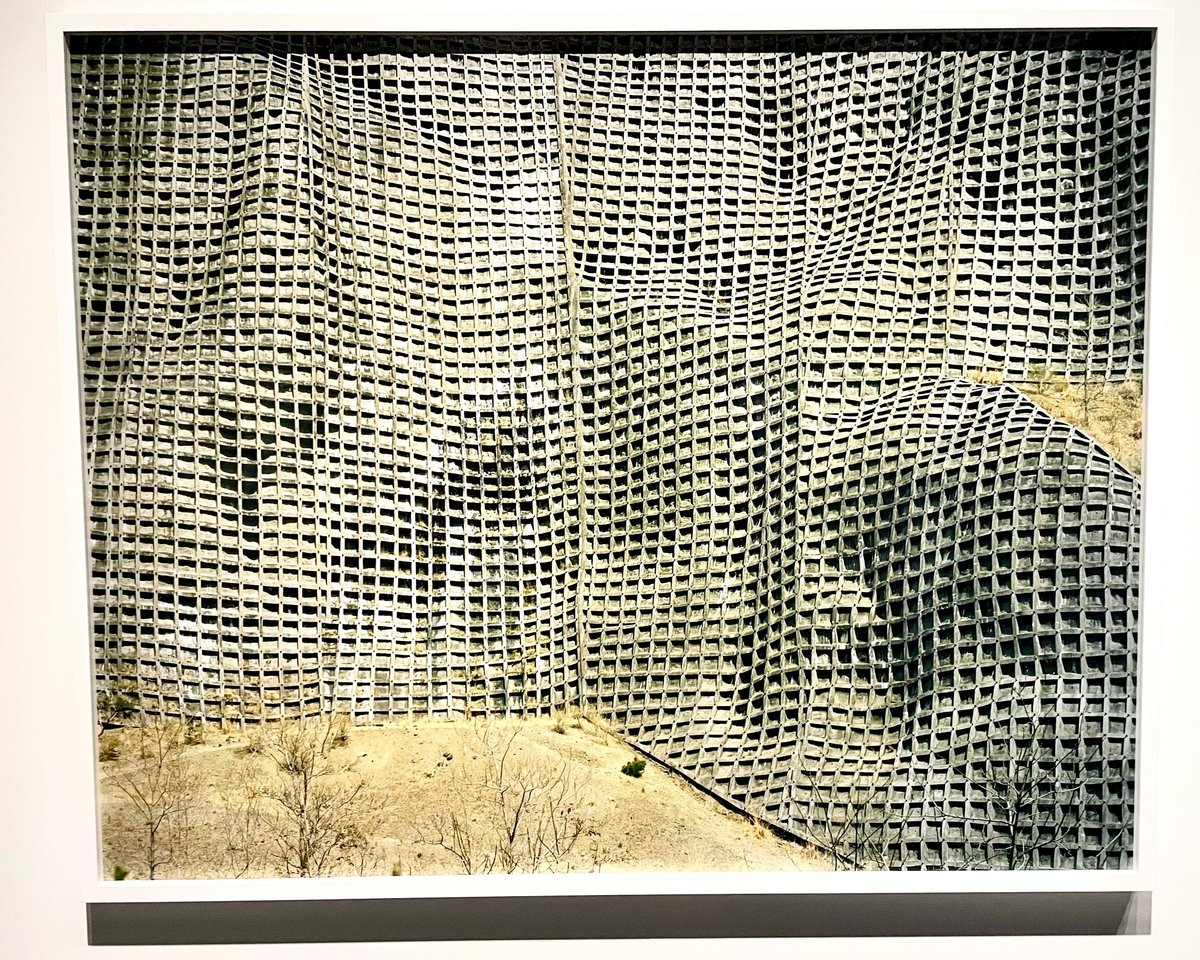

柴田敏雄は自然の中の人工物のあり方に目を向けた作家です。自然の景勝の中に人間が作った土砂防止のコンクリートや水害防止のダム、テトラポットなど自然界に配された様々な人工物と自然の妙を作品にしています。

夜半、車に乗って第三京浜を走っていると、いろいろんものが消えて見えなくなっていることに気付きました。一日の中で最も静寂な刻。必要なところだけに光が灯る情景を、独特な世界と感じました。それは、自分のスタジオで静物を撮るような感覚でした。ウェストンがピーマン1個を時間をかけて撮ったことを思い出しながら、夜の光景を1時間くらい露光して作品を撮りました。

こういった人工物の写真に合わせて、本展覧会では美術館が保有している作品も並列されています。

絵画芸術では単純化(サンプリシテ)といふことは最も大事なことと信ずる。複雑なものを簡約する。いかなる複雑性をも、もつれた糸をほぐよやふに画家の力で単純化するといふことが画面構成の第一議としなければならない。

こういう連続性とものを見る意識に共通点を見出してのセレクトのようです。

途中彫刻なども出てきます。

もう一人の作家、鈴木理策は自然のあり方を見つめた作家です。

何かを見つめることは他のものを見ないという態度だが、それは写真撮影におけるフレーミングと重なる。写したいものにとって余計なものをフレームから排除する。つまり写真には「何を写したか」と同時に「何を写さなかったか」も表されている。一方で、ぼんやりと見ていた光景が、目的を持って動き出した途端に見るべきものとそれ以外に選別され、違った見え方になることもある。こうしたことから、私はカメラでの撮影と日常的に見ることは近いことと感じていた。

作家個人の恣意性を極力排除し、自身の視点をただ対象を映しとるための感光板としてレンズに重ね合わせています。選定された作品からは制作者の意図を深く読み取って同じような意識で対象を撮影していることがよく伝わりました。

サント=ヴィクトワール山を何度も描き、見るということに注視したセザンヌ。それに合わせて撮影された本物のヴィクトワール山の写真。どちらも対象を「見る」という作者の眼差しにかかる意識が重なり合います。

鈴木理策はセザンヌやモネが絵を描いた場所に何度も行き、同じモチーフを写真に収めています。それは単に同じモチーフを絵の代わりに写真で撮ったということではありません。それだと韓国ドラマ好きののおばさまが聖地巡礼で撮った写真の全ては美術館に収容されてしまいます。

そうではなく、その空気、気候、風の強さ、照度、そう言ったものを実際に感じ取り、その「経過」を写真に収めることを目指していました。

モネやセザンヌはその場の「空気」や「時間の流れ」を混色をおさえた色彩や輪郭のない筆触の重ねを使って表現しようとしました。鈴木理策の試みは彼らが絵画で行ったそれ(時間の流れを写し込む)を写真において行うということでした。

柴田敏雄が日本の彫刻「円空」に合わせて作品を展示していたのに対して、鈴木理策はスイスの彫刻家アルベルト・ジャコメッティを取り上げていました。ジャコメッティもまた「見る」ということに気狂いじみてこだわった人です。

ジャコメッティは日本の詩人矢内原伊作をモデルにした彫刻を多く作り、最後はとうとう大学教授を辞めてまで居残りをさせられた矢内原。「マジ勘弁してよ」な矢内原の悲痛な叫びと「全然上手くできねーよ!!!絶対帰さん!』という芸術家ジャコメッティの魂の叫びがこちらの本には永遠と書かれています。

そんな気概の彫刻家アルベルト・ジャコメッティの、半泣き状態の矢内原を完全に人権無視して作った彫刻作品がこちら。

人間の目で直接見ることと、鏡を通して見ることの差異を写し出しています。

ジャコメッティさんが生きていたら、自分の内面もこの鏡で見てもらいたかったですね。

の声が聞こえてきそうでした。

そして最も印象的だったのが数多の肖像写真に挟まれた回廊の最奥に配されていたマネの肖像画でした。

偉大な芸術家の参列を見ているようで圧巻でした。

「近代絵画の父」と言われたマネ。我ここにあり、というか威風堂々としていて本当カッコいいです。こんな風にありたいです。

展覧会を一通り見終えると確かに写真として綺麗であること、素敵であることはそうなのですが、単に美的であるというだけではなくものを見るということ、眼差しのあり方を考えさせる展覧会でした。作品だけではなくその会場の構成から鑑賞者が改めて見るという視点のあり方を誘導させられるようなところがよかったです。

そして何より企画展、常設展、各会場の光量の絶妙さがフロアに合わせて調整されているところが本当に素晴らしく感動的でした。

企画展では近未来的なエントランスを抜けてエレベーターを上がるとうっすらと仄暗い空間から作品が立ち上がっており、気持ちが一度落ち着かされます。その後常設展へエスカレーターで下っていくと会場は打って変わって光量多めの明るい空間へと解放されていく、その空間的な上げ下げが鑑賞者の感情の上げ下げとリンクしており、学芸員か建築家かわかりませんがこれ考えた人、こんなエスコートする男がいたらめっちゃモテそうだなと思いました。

今夜はホテルのスイートを取ってあるよ。

こんなんこと言うやついんのかよ&失敗したらどうすんだ(ホテル一人で泊まるの?受付の人にいうの恥ずかしくね?)といつも思っていましたが、こんな緩急つけた構成する人ならそれ言っても大丈夫だと思いました。

ルイヴィトンよりもホテルのスイートよりも甘美な銀座のchill outでした。

なお政治家の皆様がこれを言うと大体chill outじゃなく「君、out」になることが多いので、美術館を出たらまっすぐお家へ帰るコースをお勧めします。