里で過ごし、里で学ぶ「さとのスクール」

2023年の夏は「価値探しの夏休み」と題し、3日間のデイキャンプ「さとキャン」を開催しました。夏休みの子供たちの居場所づくりを通して、子どもの視線から、この故郷の価値を探そうという試みです。

何もないようで既にある、見えていなかった里にあるものに、そこで過ごす人が加わることで新しい価値が生まれる

それが前回、私が発見したものでした。手付かずの自然のままでは何の価値を生まない。しかし、地元には多くのスキルを持った人が居て、いや地元だけじゃなく、この石貫という地や我が家に魅力を感じて訪れてくれる人には多様な方々がいて、その関わりが新しい価値を生むのだと。これはただ楽しいだけではない、新しい「学び」が私にはありました。

そこで今回2024年8月、この既にある環境と人のつながりを活かし、子どもたちに学びの場を提供する「さとのスクール」を企画しました。自然と人との触れ合いや体験から学ぶことで視野を広げ、創造性を育む場所と機会をつくる挑戦です。この記事はその一連の開催記録です。

スクール開校に向けて

スクールのテーマはこちらを掲げました。

いしぬきの、すばらしいところをさがそう、つくろう

みんなの、すばらしいところをさがそう、つくろう

探すだけでなく、参加者自身が加わることで価値が生まれ、作られるという意味を込めました。「さとのスクール」が達成したいことは、4つの視点であります。

子どもたちにとって、夏休みの居場所を提供し、有意義で楽しい時間を過ごせる

保護者にとって、子どもとの貴重な時間を一緒に過ごす、または子どもを預け、ご自身の時間を確保できる

プログラムに協力いただく”ゲスト講師”の方にとって、ご自身のスキルを発揮した活動を通し、社会貢献や自己実現につなげられる

「あたらしさと」にとって、地域ににぎわいをもたらし、多様な人への存在価値を高める

これを実現するプログラムを作るには、”ゲスト講師”の協力が不可欠です。地元で活動される方、我が家に関わりのある方への声かけから始めました。

地元で肥後民家村で革製品を制作販売されている「Matango leatherworks.」さん、打楽器奏者のつるさんは、石貫への移住時に両親が住居支援をした頃からの長年のお付き合いです。地元で子育て支援をしている「みんなんち」さんや「あずさ助産院」さん、発酵飲料ミキの伝道師YUKAさんも活動場所などの協力させていただいています。森里川海技術士事務所さんとは米づくりなどで協力し合っている長いお付き合いです。村田建築設計所さんは、玉名地域のまちづくりで勢力的に活動されている方。その他にも、ご都合により実現には至らなかった方もいらっしゃいましたが、皆さん、快く引き受けてくれました。これもひとえに、私の力というより、長年の両親の活動によって築かれた人間関係が成すものだったと感じます。

さらに今回、私の美術専門学校時代のデザインの先生も「あたらしさと」の一連の取り組みに興味を持っていただき、東京からご来訪いただき、ご協力くださいました。

ゲスト講師だけでなく、1日の運営には家族だけでは人手が足りません。地元の同級生や知人にも、子供たちの見守りや食事の準備などをお手伝いお願いしました。そして、万全の体制のもとで開催当日を迎えることになりました。

さとで探し、作り、食べて、楽しむ

スクールには様々な科目があります。日替わりの科目でプログラムを組み、申し込み者は希望の日に参加できるようにしました。毎日、新しいお友達と過ごす一日となります。

【生物】

前回に引き続き、今回も生き物探しをします。

ゲスト講師を務めたのは、地元在住の小学4年生。驚くべき昆虫の知識を持ち、大人顔負けの博識ぶりを見せます。お父さん(森里川海技術士事務所所属)は助手として、親子で協力いただきました。田んぼの生物と、山の生物について学ぶ、2日間のプログラムとなりました。

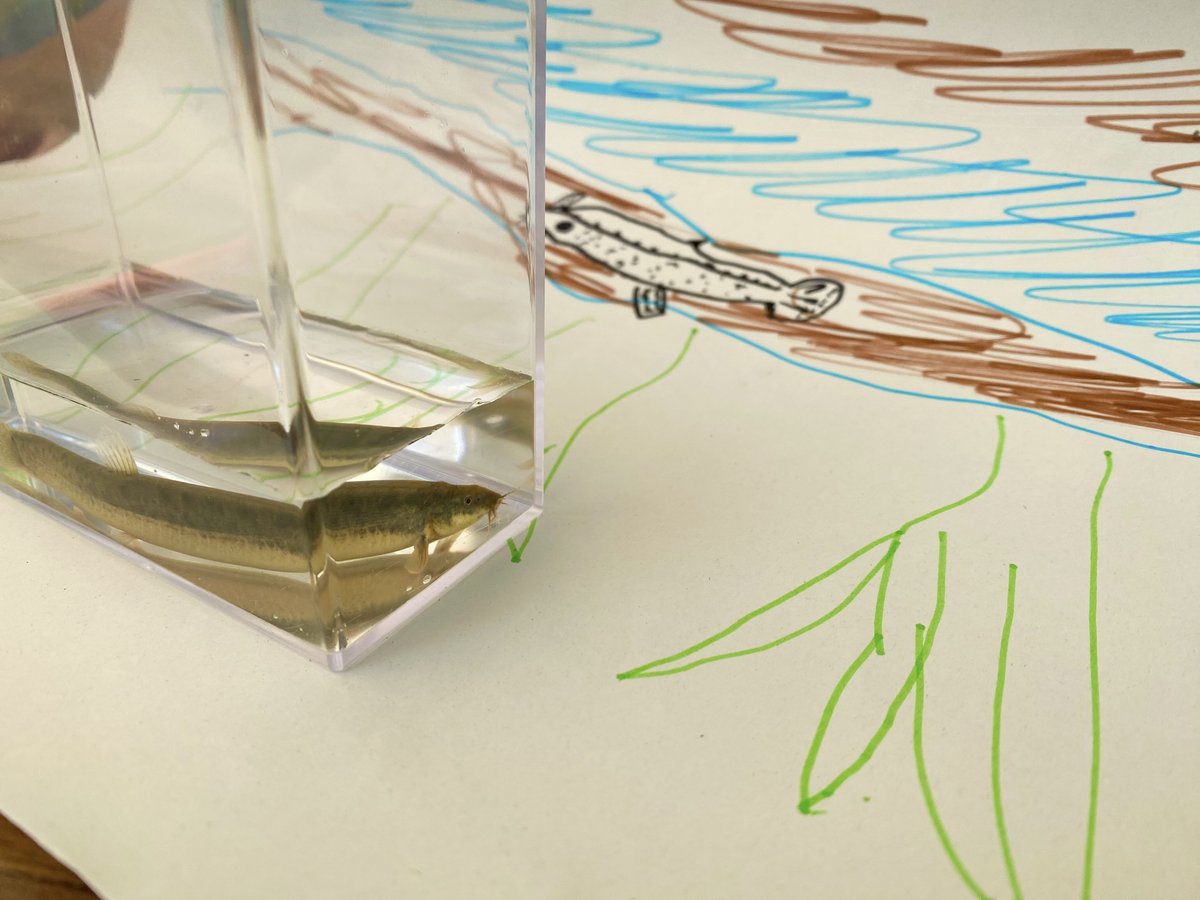

田んぼでは、虫取り網とカゴを持って、無農薬の田んぼの畦(あぜ)を草かき分けながら、水の中にいる生き物を探します。網にかかった生き物は、カエル、ドジョウ、タイコウチ、ゲンゴロウなど、最近では農薬の使用により激減している希少生物も見つけました。

山の生き物探しでは、山の麓に放置している椎茸栽培で使われていたクヌギのホダ木を使います。古くなったホダ木は、カブトムシやクワガタが産卵し、幼虫のすみかになります。マイナスドライバーで割り進めていくと、中から顔を出します。これには、子供たちも夢中になって、探していました。

見つけた生き物は観察し、絵に書いたり、気づいたことを付箋に書き出して、みんなで共有します。講師の子からは、詳細な絵で幼虫の見分け方を教えてくれました。

【物理】

竹を使って、ピタゴラ装置を作ります。

ピンポン玉、ゴルフボールなど、重さの違うボールを如何にゴールのカゴまで運ぶか。みんなで協力して、竹パーツを組み合わせて、装置を作りました。竹の切り出しなどは時間もかかるため、いくつかの材料をあらかじめ用意。途中に”ししおどし”やクギを並べ打ったパチンコ台なども遊び心で加えて。

ちょっとした竹の角度やボールのスピードで、あっちへ行ったり、こっちに行ったり、思い通りに転がすのは、なかなか難しいものでした。何度も失敗を繰り返しながら、転がる先にどのような向きで何を置くか、足場を固定するには何が必要か…。これには大人も真剣に!

【図工】

革の端切れを使ったキーホルダーづくりをするレザークラフトと、竹を使った箸や器、竹馬などの竹細工をします。

本革は普段私たちが食している牛肉などの生産過程で残る、畜産副産物です。これを有効活用した取り組みとして、カバンや財布など革製品があります。しかしそれでも使いきれない端切れが残ってしまいます。それは色々な形で残ります。目玉をつけて、よく見ると何かの形に…。

できるだけ素材を無駄にせず、創意工夫して組み合わせます。子供たちの豊かな想像力によって、端切れは魚や動物、恐竜など様々な形に変身します。最後に名前を刻印して、世界に一つだけのオリジナルキーホルダーが完成します。

竹細工では、ノコギリを使って器を切り出し、小刀を使って箸を作ります。普段なかなか、このような刃物を使うことも少ない子供たち、安全に使えば、ケガをすることもないです。どのように使えば、危なくないのか体験を通して学びます。うまく出来上がった自分だけの箸や器を使って、流しそうめんを楽しみました。

【音楽】

竹を使って、打楽器スリットドラムを作って、みんなで演奏します。

これも切ったり穴を開けたりするのも結構大変。大人も一緒に汗をかきながら一生懸命作り上げます。竹の大きさやスリットの入れ方によって、音程の違いが生まれます。これもやってみて体験することで感覚的に学びます。出来上がったら、一線にリズムを合わせて、自由に合奏!

【生活】

草木染めで手拭いや衣類、手提げ袋を想い想いの柄で染めます。

ウコン、茜、藍の3つの天然素材を使います。布を割り箸やビー玉を使って、紐で縛ってみます。畳み方、縛り方、染料への付け方によって、染まるところと染まらないところができ、模様が生まれます。出来上がるまで、なかなか想像がつきませんでしたが、鮮やかな色で染まった綺麗な模様を眺めると、また今度はこうしてみようかと思えてくるものです。

【調理】

ピザやお菓子、お米を使った発酵飲料「ミキ」作りを行います。

今回は野菜の収穫タイミングが合わず、ピザに使えるものが取れませんでしたが、畑の野菜収穫も体験しました。ピザの生地作りから、トッピングも自分の好きなように作ってみます。

おやつにはドーナツやソフトクリーム作りを楽しみました。作り方を見て、子供たちで考えてやってみます。うまく作ることや習うことが目的ではなく、自分で考えて決めることにチャレンジしました。

ミキとは、神棚にお供えする「お神酒(みき)」のもとになった、お米とサツマイモでつくる、奄美・琉球地方発祥の健康ドリンクです。我が家でとれた無肥料無農薬のお米を使って、伝統的な方法に沿って作ってみました。時間をかけて混ぜる工程では、徐々にお米が変化していく過程は、まるで科学実験のようです。出来上がったミキは、少し酸味のあるヨーグルトみたいな味です。味見してみて、ちょっと苦手な子もいました。いろんな味に興味を持って試すことは、味覚の発達にも大切なことではないかと思います。

【体育】

自然木をつかったアスレチックに、川遊びで体力のある限り遊びます!

連日、とにかく暑い日が続きました。しかし、木陰に作った手作りの遊具は、風が吹き込むと涼しく感じました。敷地に隣接する小川の遊び場も冷んやりとして快適。毎日、子供たちは夢中になって遊びました。カニや小魚を捕まえてみたり、竹細工の切り端をつかって、水を掛け合ったり。石を積んで水を堰き止めるダム作りをしてみたり。遊び方は様々です。

何かを試せば、何かを学ぶ

初めて会う子供たち同士でも打ち解け合えるよう、アイスブレイクになるようなことができないかと、今回ひとつ試みたことがあります。

子供たち自身でスマホやタブレットで写真を撮り集めて、テレビ画面(サイネージ)にリアルタイムで表示する仕組みを作ってみようと考えました。過去お付き合いあったコンテンツ開発会社グミさんに協力をお願いし、結婚式の写真共有アプリを改造する形で制作いただきました。

これは功を奏し、すぐに子供たち同士でやり方を教え合い打ち解け、写真も増えていきました。これらの写真をお子さんを預けている保護者とも共有することで、保護者の方々は手元のスマホでリアルタイムにお子さんの様子を確認できるようになりました。この機能は保護者の方々に大変好評でした。

但し、やってみると問題点も見つかります。使い勝手上、もっとこうしたら使いやすいかもといったことにも気が付きます。

子供たちは、新しい遊び道具を手に入れて慣れてくると、変顔の写真を大量に取り合って遊んだり余計なこともします。そのあたりは、ある程度やる前から想像はつきましたが。

しかし、問題が起きるかもしれない、危険かもしれないという理由だけでチャレンジを諦めてしまうのは得策ではありません。そうすると、大人にも子供にも学びの機会が失われてしまいます。もちろん、何でも許容すべきというわけではありません。大切なのは、想像力を働かせ、許容できる範囲を見極めながら行動し、その結果から学ぶことです。

サイネージアプリを例に挙げましたが、「さとのスクール」が今回チャレンジしたこと、そして「あたらしさと」が今後もチャレンジしていきたいことは、まさにこのような姿勢です。

ワクワクが生まれる場所

全日程を通して、総勢14世帯 28名の子供たちが参加してくれました。開催後も嬉しいコメント沢山いただきました。

本当に楽しかったみたいで、また行きたい!秋とか冬休みは何かないの?って聞いてくるほどでしたー!

とにかく川遊びとか生き物とか大好きなので、のびのび遊ばせていただいて、感謝です🍀

子供たちの居場所を作り上げたのは、私だけではありません。この場所と機会を活用し、協力いただいたゲスト講師の方々のおかげです。心から感謝申し上げます。

参加者や関わった多くの方に楽しい時を提供するだけでなく、この場所でどのようなことができるのか、どのような活用可能性があるのかを私自身が学ぶことができました。

里づくりプロジェクト「あたらしさと」は、さらなる成長を目指しています。里をつくるとは、その地での多様な営みをつくることだと考えています。

今後は、パートナーとなっていただける方々との継続的な商品開発や、店舗・工房の有効活用などを検討していく予定です。子供も大人もワクワクすることにチャレンジできる、そんな場所になっていきたい。

長文にも関わらず、最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。