ヨビノリたくみ氏の応用物理の記事

応用物理学会の機関紙に掲載されたヨビノリたくみ氏のインタビューでの発言が軽くバズっていたので,遅くなりましたが私も元記事を読んでみました(無料PDF版あり).

https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/92/6/92_365/_article/-char/ja/

記事の後半で「基本的な学部の授業は教育のプロに任せて,大学の先生は研究や専門的な授業だけするのが理想」といった話をしていて,このあたりがひとり歩きした面もあって議論が巻き起こったようでした.

たしかこれまでも,ヨビノリたくみ氏はYouTubeで同様のことを述べていた記憶があるのですが,今回大きな注目を集めているのは学会の機関誌という研究者の目にとまりやすい場で意見を述べたからでしょうか.YouTube登録者数が100万人に迫ってて,影響力が大きくなっているというのもあるのかな.

いろいろな反響を受けてのヨビノリたくみ氏のTwitterでのツイートは以下の通り.

この件を受けてTwitterで大学の授業についていろいろな意見が投稿されていて,興味深く拝見しました.以下のTogetter等でまとめられています.

https://togetter.com/li/2165329

https://togetter.com/li/2165390

もちろん賛否ありますが,基本的には賛成意見が多いようで,肯定的な感想も含めて以下のようなものがあります.

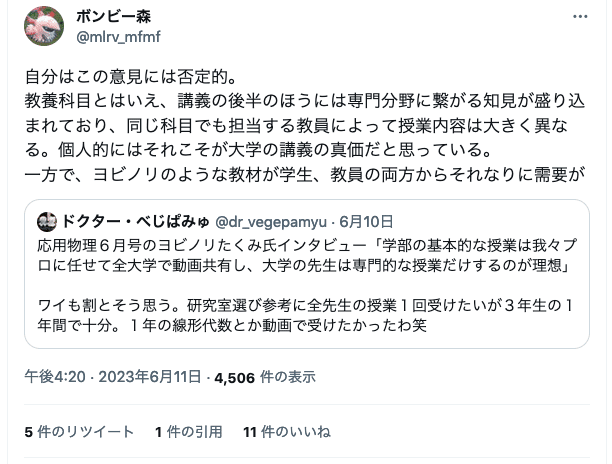

一方で反対意見も出ていて,以下のようなものがあります.

また,興味深い意見として,学部の授業が教育専門の教員による動画に置き換わるような方向に動いた場合に,手が空いた分だけ教員のリソースが研究や専門性の高い授業に振り分けられるのではなく,人員削減の口実になってしまうでは,といった恐れの指摘が散見されました.

そもそも,ヨビノリたくみ氏はレアな逸材であって,そんな人材がたくさんいることを前提にした仕組みはうまくいかないんじゃないかという意見も.

そんな感じで,すでにいろいろな意見が出ているので,私がこの議論に新たに何か付け足そうとしているわけではないのですが,せっかくなので現在の自分の考えを書き残しておきます.

私は,ヨビノリたくみ氏の思い描いているような理想を共有できているわけではないですが,少なくとも彼らの制作しているような動画コンテンツは学びたい側の選択肢が増えるという観点からとても良いものと思っています.

私個人の経験をもとに話すのはイマイチな気はしますが(そもそも私が大学での授業を受けていたのはもう20年ほど前のことになるので今とはいろいろと状況が違うかもしれませんが),たしかに担当の教員によって授業の質の当たり外れはあった記憶があります.それは主観的な相性であり,私にとって分かりやすい/分かりにくいということです.実際,私が分かりにくいと考えて履修を取り消した科目でも,おもしろいと言って受講してる知人はいました.ただ,選択科目なら履修しなくても問題ないですが,必修科目ですとそうもいきません.必修科目が自分にとって分かりにくい授業ですと,非常に困っていたように思います.

そのようなとき,もし授業以外の選択肢として,いろいろと良質な動画コンテンツがあったら良かったなと思うわけです.理想的には,複数の教員が同じ科目を扱った動画コンテンツが作成されてて,各教員はそれぞれの個性のもといろいろな語り口で説明してて,学生側はそこから自分に合った動画コンテンツを視聴できたら良いでしょうか.

それはたぶん,同じ科目の教科書であっても著者ごとに説明の仕方や内容が異なっていて,読者はその中から自分に合う教科書を探す,というのに似ている気がします.その意味ではもしかしたら,そもそも動画コンテンツに限る必要はなくて,活字の方が好きで教科書だけで十分と感じる場合はそれでも良いのだと思います.要は,学びたい側の多様なニーズを満たす形式で知識の共有が試みられているかどうかかと.

良質な動画コンテンツを系統的に作成する上で少し気になるのは,ヨビノリたくみ氏らのYouTubeチャンネルが登録者数を伸ばす一方で,彼らと同じようなジャンルで彼らと同じくらい高いクオリティの動画コンテンツを量産しているチャンネルがない気がする点です.それだけ参入障壁が高いということなのか,ビジネスとして持続性に欠けるということなのか,YouTubeアルゴリズムとの相性が良くないのか….ヨビノリたくみ氏らが逸材であることを意味するなら,なかなか厳しいでしょうか.

ただ,また経験談になってはしまいますが,私が大学のときに授業を受けた中でも,説明が秀逸なのでもっと受けてみたいと思った教員はけっこういらっしゃったので,単にまだあまり公の場に出ていない可能性はあります.その意味で,動画としてアーカイブを残しておくことにコストがほとんどかからないのであれば,あらゆる授業を動画コンテンツとしてアクセスしやすい形で残してもよいのかもしれないです.全世界に公開され続けることに躊躇される場合もあるかと思いますが,好みは人それぞれなので,どんな講義でも何らかニーズはあるんじゃないかなとも思うわけです.

…とは記したものの,自分が授業するときは,日によっては途中で計算ミスして戸惑ったり,合間の雑談が十分に考えられていなくて反応がいまいちだったりすることもあるわけで.そういった日の授業も残り続けることになることを思うとやっぱイマイチですかね笑.

さらに言うと,学習するスピードはそれぞれだし,インプットだけでなくてアウトプットも重要なので,一斉授業よりは少人数でインタラクティブにやり取りするような授業の方が身につきやすい気もして,でもそれも人それぞれだと思うし,全ての授業をその形式にすると時間と労力がかかりすぎるから,なので学部の基本的な授業は動画で,ということなのかなとか.いろいろ考えさせられている気がします.

何はともあれ,いろいろな意見を拝見できたり,自分自身も少し考えるきっかけにもなったりしたという意味でも,ヨビノリたくみ氏の記事は秀逸だったなと思いました.

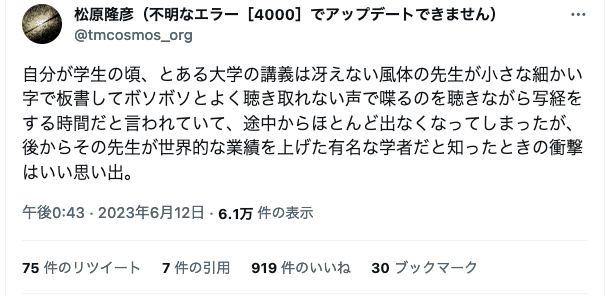

ところで,松原隆彦氏のこれらのツイートは誰の話なんだろうと気になったのは私だけではないはず….

私が受けた中では,和達三樹氏の授業はランダウとかディラックとか有名人がたくさん出てきて,ダジャレも頻出して楽しげだった記憶があります.たしか和達氏の同級生には,あの『電磁気学の基礎』(授業を受けた当時はまだ丸善物理学基礎コース『電磁気学』)を書いた太田浩一氏がいたという話もされてて,太田氏から「シュレディンガー方程式はシュレディンガーの論文をちゃんと読んでからじゃないと使ってはいけない」とか言われたそうで,原典を大事にするスタイルの『電磁気学』を思い出して笑ったような.