宮沢賢治の宇宙(94) 『銀河鉄道の夜』探検ブック

畑山博の『「銀河鉄道の夜」探検ブック』

前回のnoteで作家の畑山博の自宅の庭には銀河鉄道始発駅が作られていたという話をした。

賢治マニアもここまで来ると、すごいとしか言いようがない。しかし、これで驚いてはいけない。

畑山には『「銀河鉄道の夜」探検ブック』(文藝春秋、1992年)という、これまた凄い本があるのだ(図1)。目次の最初のページをご覧いただくと、その凄さわかる(図2)。

「銀河鉄道の創設」から始まり、盛りだくさんの内容だ。自宅の庭に銀河鉄道始発駅を作ったのに、それは放っておいて、「銀河ステーション駅前町の地図」や「銀河ステーション見取図」まで議論されている。また、「銀河鉄道のトイレ」の考察もある。

メビウスの帯

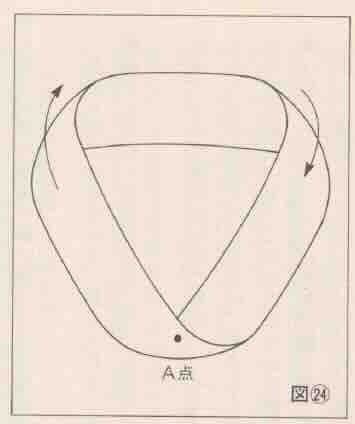

数年前に買った本だが、目次を見て尻込みし、実はあまりきちんと読んでいなかった。しかし、『銀河鉄道の夜』を理解したいのであれば、良い参考書になることは間違いない。そう思い直して、最近少しずつ読み始めたところだ。すると、大発見があった。なんと「メビウスの帯」が紹介されていたのだ(図3)。

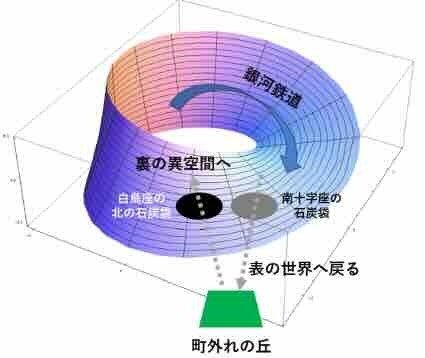

先日のnoteで、ジョバンニが銀河鉄道の旅を終えて、どうやって花巻の町外れの丘に帰ってきたのか議論した。サウザンクロス駅の近くで降りたのなら、大西洋のアルゼンチン沖に降りてしまう。アルゼンチン沖から見れば、花巻は地球の裏側だ。アルゼンチン沖から花巻まで、どうやって帰ってきたのか? その問題を克服するために、「メビウスの帯」を導入してみた。銀河鉄道の旅路はメビウスの帯の上を走る。すると、サウザンクロス駅は実は花巻の町外れの丘の近くに出てくるというアイデアだ。

そのとき出した図を再掲しておこう(図4)。また、結論は次のようにまとめた。

「はくちょう座」の北の石炭袋から異空間に入り、銀河鉄道に乗ったジョバンニ。「みなみじゅうじ座」の石炭袋に着く頃には、なんと気がつけば異空間から出てきていたのだ。

畑山の「メビウスの帯」

では、畑山はなぜ「メビウスの帯」を出してきたのか?

畑山の説明を見てみよう。

銀河鉄道には戻り列車はない。死という異世界への関門を一応特別パスで通って行ったのに、同じそこを通って還ってきたのではない。すると、どこかに裏街道があるのか。

・・・

やはり、ジョバンニは、未知なるもう一つの関門を通ったのだ。その関門というのは何なのだろう。とりあえずのヒントとしては、メビウスの帯による次元突破という回路がある。

・・・

表と裏を、たとえば次元の違う世界だとしよう。すると、四次元世界の中から出発した者が、いつの間にか三次元世界に出るということでもある。

・・・

薄壁一枚へだてて次元のちがう点が接し合い、しかもその二点間には、往来する手立てがあるという、このメビウスの帯の魅力は捨てがたい。 (209-210頁)

私のアイデアも似たようなものだが、畑山の説明の方が理路整然としている。脱帽である。また、先行研究として畑山が「メビウスの帯」説を考察していた。本来ならば、畑山の考察を引用すべきであった。ここに非礼を心からお詫び申し上げたい。

ただ、一つ気になることがある。相対性理論で三次元、四次元という言葉が出てくるが、三次元は空間三次元、四次元はそれに時間を加えた世界である。したがって、空間三次元そのものは同等である。畑山の文章を読むと、気のせいかもしれないが、四次元は空間が四次元であると考えているように感じられた。

賢治は時間のことを表すときに第四次という表現を使っている。つまり、『銀河鉄道の夜』に出てくる「幻想第四次の」という表現は「時間軸が幻想である」という意味になる。

とはいえ、次元の意味をどう捉えるかは、人それぞれということか。気がつけば私たちは皆、メビウスの帯の表面にいるのかもしれない。