宮沢賢治の宇宙(89) シャプレーは球状星団の分布を見て私たちは田舎に住んでいることを知った

球状星団の分布でわかる太陽系の位置

前回のnoteで「太陽系は天の川銀河の中心にない」ことを示す研究成果を三つ挙げた(表1)。これらの研究は宮沢賢治が生きていた時代に得られたものだ。

イーストンの成果は前回のnoteで説明したので、今回は球状星団の空間分布からわかる太陽系の位置について話をしよう。

球状星団って。何だ?

球状星団はその名前のとおり、球状に星が集まった星団である。例として「さそり座」の方向に見える球状星団M80を見てみよう(図1)。

球状星団の特徴を挙げると次のようになる。

形状:球状

星の個数:数十万個から百万個

星団の年齢:125億歳程度

含まれている星:星団の年齢が125億歳程度なので、星々の年齢も

125億歳程度。太陽質量の0.8倍以下の軽い、老齢な星だけがある。

存在場所:天の川銀河のハロー

球状星団の個数:約150個

球状星団の空間分布については図2の天の川銀河の模式図を見ていただきたい。球状星団は天の川銀河のハローにある星団である。一方、昴(すばる、プレアデス星団)などの散開星団は比較的若い星が多く、銀河円盤に存在している。その意味では、球状星団と散開星団は形成時期、形成場所、含まれている星がまったく異なる星団である。

球状星団は銀河の誕生時期に、なんらかのメカニズムで生成されたと考えられているが、まだよく理解されていない。

なお、球状星団は他の銀河でも観測されている。不思議なことに、大きな重い銀河の方が、より多くの球状星団が観測されている。これまた、謎である。

球状星団の空間分布はどうなっているのだろう?

球状星団の空間分布を詳細に調べたのは米国の天文学者ハーロー・シャプレー(1885-1972)である。シャプレーはその成果を1918年に論文として公表した。シャプレーは距離の指標を与えてくれるセファイド型変光星を球状星団の中に探し出した。そのデータなどを元に69個の球状星団の距離を決めた。方向はわかっているので、球状星団が天の川銀河のどの場所にあるかがわかる。

シャプレーは球状星団の区間分布を銀河面に投影した図を作成した(図3)。球状星団は太陽系の近くにはなく、分布の中心は2万パーセク(約7万光年)も離れたところにあることがわかった。

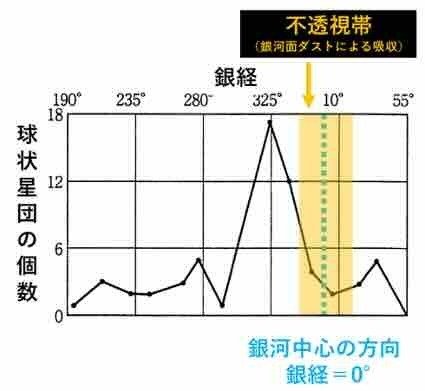

また、シャプレーは球状星団の銀経分布も調べてみた(図4)。銀経は太陽系から銀河中心の方向を0°とし、東回りに計る経度のことである。結果は銀河中心の方向で多いことがわかった。図3では銀経=325°のところにピークがある。これは銀河面にあるダストの吸収の効果で、銀河中心の方向の球状星団の観測が難しいために起こっている。実際には、銀河中心の方向で多いと判断してよい。

もし、太陽系が天の川銀河の中心にあれば、球状星団の銀経分布はどうなるだろう? どの方向を見ても、同じような個数の球状星団が観測されるだろう。つまり、球状星団の銀経分布は銀経によらず、ほぼ一定になる(図5)。

太陽系は天の川銀河の中心にはない!

シャプレーは球状星団の空間分布の偏りを見つけて、「太陽系は天の川銀河の中心にはない」ことを発見したのだ。

「なんでも真面目に調べてみるもんだ」

結局、研究とはそういうものなのだ。

シャプレーの研究に学ぶことは多い

付録:不透視帯(zone of avoidance)