辺境のアジア文学#2『現代アイヌ文学作品選』川村湊(編)/文=村上政彦

近年、アジアをテーマにした作品を執筆してきた作家の村上政彦氏。日本を含むアジア各地の〝辺境〟で生み出された文学作品を氏が評論する連載。第2回は、日本の内なる辺境であるアイヌの人々によって綴られた文学作品について論じる。

戦略的な文学の試み

1997年に「北海道旧土人保護法」が廃止された。ということは、この年まで北海道には「旧土人」 と分類された人々がいたことになる 。あと数年で21世紀なのに、「旧土人」? 法律は、「アイヌ文化振興法」に名称を変えて、その後、「アイヌ施策推進法」となった。

つまり、この法律での「旧土人」とは、アイヌの人々のことである。本連載の第1回では、琉球の人々について書いた。大和民族は琉球の人々を差別していた。そして、その差別の眼差しはアイヌの人々にも及んでいた。

日本人は意識するしないにかかわらず単一民族神話をかかえこんでいる。日本国家には日本人=単一民族しかいない、という幻想だ。しかし元来は違う。大和民族のほかに、琉球民族、アイヌ民族もいる。

もっと昔をたどれば、少なからぬ韓・朝鮮半島や中国大陸からの渡来人が暮らしていたはずだ。日本は古来、多民族国家だったのだ。

この回のコラムでは、「内なる辺境のアジア文学」第2弾――アイヌ文学を取り上げたい。

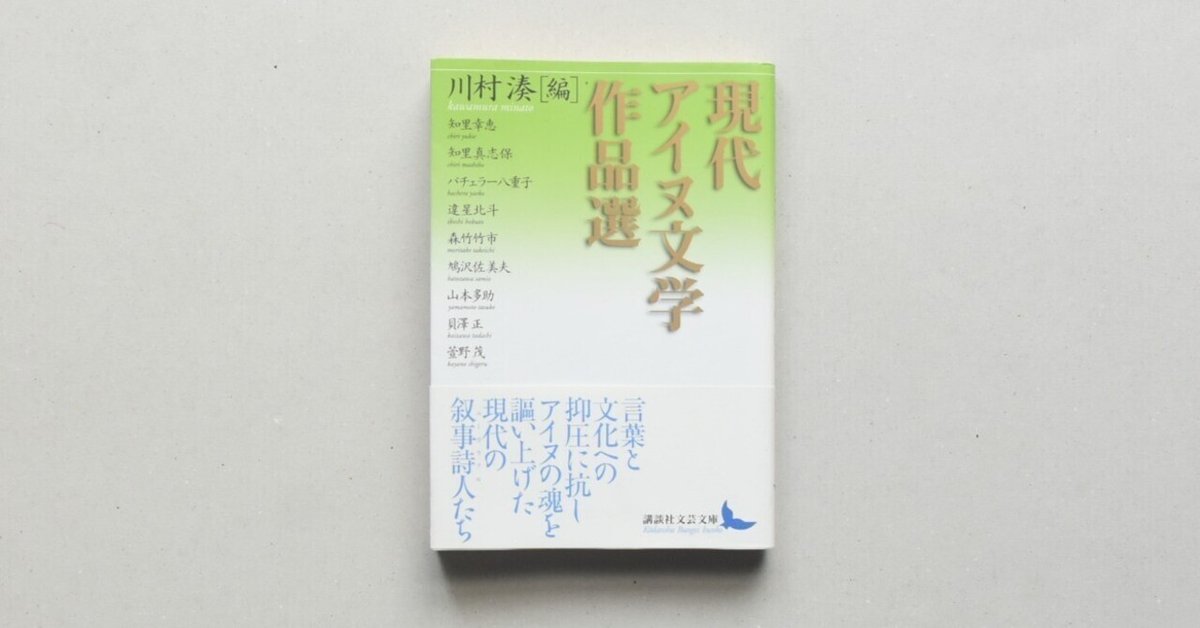

僕の手元に、『現代アイヌ文学作品選』(川村湊編、講談社文芸文庫。以下、『作品選』)がある。奥付には2010年3月10日の日付が見られる。いまから15年前に出版された本だ。収められた作品は、短歌や俳句、詩、小説、物語、エッセイなど複数のジャンルにわたる。

かつてアイヌ文学は、文字を持たない民族の文化に従って、口承で伝えられてきた。それを日本人の研究者たちが文字(日本語)にした。これは滅びゆく文化を残そうという、一見すれば善意の行為におもえる。

でも、優勢な文化のせいで滅びることを前提に、優勢な文化の側にいる者が、ある民族の文化を保存するのは、驕りではないか。当の民族は、したたかに生き延びようとしているのに。

川村は、『作品選』でそのような態度を拒む。優勢な文化の側にいる者としての保存ではなく、アイヌ民族が抑圧者の言葉である日本語を使って、自分たちの文化を更新しようとしている現状を伝える。僕らはオリエンタリズムの偏りから逃れた彼の眼差しのおかげで、アイヌ文学の「今」を知ることができる。

登場する創作家たちは、知里幸恵、知里真志保、バチェラー八重子、違星北斗、森竹竹市、鳩沢佐美夫、山本多助、貝澤正、萱野茂。

19歳で早世した知里幸恵の『アイヌ神謡集』は、アイヌの口承文芸を初めて日本語に訳した。翻訳もまた創作であることを考えれば、これはアイヌ民族が日本語を使って創作した文学の嚆矢といえる。彼女は日記に書く。

私は書かねばならぬ、知れる限りを、生の限りを、書かねばならぬ。

知里は、アイヌ民族であることを誇りにしていた。書かねばならぬ「生の限り」は、アイヌの生である。

また、バチェラー八重子の短歌は、極めて戦略的な表現だ。

ウタシパノ ウコイキプウタリ レンカプアニ アイヌピリカプ モシリアエケシケ

これはすべてアイヌ語による歌で、「互に争ふ人達の為に、善良なる人々が国土の上に跡を絶つか!」という意味。たがいに争う人々とは、どの勢力とどの勢力だろうか。

父の家 嗣ぎてつたへよ 孫曾孫に 亡びの子では 無いといふこと

日本語だけの歌。「亡びの子」とはアイヌ民族のこと。われわれアイヌは滅びゆく民ではないという態度がきびしい。

ウタシバノ 仲良く暮らさん モヨヤッカ ネイタパクノ アウタリオピッタ

意味は、「今は残り少なになりはしたれど、相互に仲よく暮らして行かうではないか、我が同族の皆々」。

この歌は、日本語とアイヌ語の混成語で創られている。日本政府に日本語の使用を義務づけられたことを逆手に取って、あえてアイヌ語で日本語を侵襲して、日本語を拡張しようとする試みだ。流行りの言い方をすれば、シン・日本語の創作。

韻文をあつかったので、次は散文を見たい。鳩沢佐美夫の「証しの空文」は短篇小説だ。彼は、アイヌ文学を普遍的な文学にするため、みずからの作品に、単なる抵抗の文学ではない、高い文学的な水準を求めた。これもまた、戦略的な作品である。

語り手の「私」と祖母の物語。私はおばあちゃん子で、祖母の懐で育ったといってもいい。夜、寝る前には、いつもお話をしてくれた。

ときどきアイヌ語でなければ語れないような部分が来ると、祖母はまずアイヌ語でそれを話した。それから私たちが普通使う言葉で、説明してくれるのであった。

これは祖母の民族教育だったのだろう。

「小学校二、三年ごろ」駅のホームで同じ年恰好の男子が、「アッ、アイヌ……」と指した。「私」は衝撃を受けて、その日から、「アイヌというものが、とても悪いことのような気がした。それがまた、恥ずかしいことのようにも思えた」。

それ以来、祖母とのあいだに距離ができてしまった。「私」のアイヌのアイデンティティーは、みずからの矜持からではなく、和人=他者からの差別の眼差しによって強くなった。そして、それは隠すべきものになった。

時が過ぎて、アイヌもだんだん和人に同化して、祖母にいわせれば「アイヌもシャモ(和人)も変わりない時代」になった。そのなかで、祖母はアイヌの文化を尊び、アイヌの暮らしを生きた。

祖母の死後、形見にと渡された巾着から日本語の「借用書」が出てきた。それはかつて祖母が日本人の学校を回って、アイヌの古式文化を紹介する興行に出向いたときの報酬についてのものだった。

報酬を支払えない興行主が、あとで必ず支払う、と興行に参加したアイヌの人々に手渡したもので、祖母はいつか換金できるとおもって取って置いたのだった。しかし約束は果たされなかった。日本人はアイヌの人々を騙したのである。

アイヌを「旧土人」と称した日本社会 ――いわば僕らの〝ご先祖様〟は恥ずかしいことをした。どちらが人間としてまっとうだったか。

アイヌとは、アイヌ語で「人間」という意味である。

*

村上政彦(むらかみ・まさひこ)小説家、1958年生まれ、三重県出身。業界紙記者、学習塾経営などを経て、87年に『純愛』で福武書店(現ベネッセ)主催・海燕新人文学賞を受賞し、作家生活に入る。主な作品に『赤い轍』(論創社)、『結交姉妹』(鳥影社)、『台湾聖母』(コールサック社)など他多数。書評エッセーに『ぶら~り文学の旅』(鳳書院)。執筆活動の傍らで大学の非常勤講師として文芸創作のクラスを教える。日本文藝家協会会員(常務理事)。日本ペンクラブ会員。