寄稿「敦煌・莫高窟と人類の未来」東晋平

世界遺産に登録されている敦煌の「莫高窟」。魏晋南北朝時代から元代まで、およそ千年ものあいだ、700を超える石窟が造営されました。仏教文化の精華ともいえる貴重な人類の宝ですが、その全容と価値が世界に知られるようになったのは20世紀になってからです。近年はデジタルアーカイブ化が進み、文化遺産の劣化を防ぎながら世界に向けての共有が始まっています。

そのデジタル化を推進した樊錦詩・敦煌研究院名誉院長を描いた映画を糸口に、人類史の今後における莫高窟の意義と、それを守り抜いてきた人々について、『蓮の暗号』の著者である東晋平氏に綴ってもらいました。

樊錦詩と敦煌

2023年秋に開催された「2023 大阪・中国映画週間」で、『大いなる愛:敦煌』(原題『吾愛敦煌』)が上映された。日本での上映は10月27日11時からの一度だけだと知って、1本の映画を見るためだけに会場となったTOHO梅田シネマズまで足を運んだ。

この映画は、1998年から2015年まで敦煌研究院の第3代院長をつとめた樊錦詩(Fan Jinshi/現・名誉院長)の歩みを、俳優を使った劇映画として再現した作品。脚本と監督を手掛けたのは苗月(Miao Yue)で、中国でも同年11月17日から公開された。

樊錦詩は1938年に北京で生まれた。高校時代は上海で学び、20歳で北京大学歴史学部考古学科に入学する。62年には実習として敦煌・莫高窟での研究を経験した。北京から敦煌まで列車で60時間かかる時代だった。

都会育ちの彼女にとって、敦煌での生活は過酷なものだったという。砂漠地帯で真夏の気温は40℃前後になり、冬はマイナス30℃近くに達する。当時の研究員たちの住居は泥煉瓦でつくったもので、ネズミが走り回り、電気も水道もなかった。ラジオの電波さえ入らず、10日遅れで届く新聞が唯一の外部世界との接点だった。

数ヵ月で体調を崩し、北京に戻らざるを得なかったのだが、翌年、敦煌研究院が北京大学に提示した採用希望リストの4人に彼女の名前も入っていた。63年に同大学を卒業すると、家族の反対を押し切って敦煌研究院に赴任する。

67年に大学時代の同級生で考古学研究者となった彭金章(Peng Jinzhang)と結婚。息子も授かった。だが、夫は武漢大学の教職に就いて、同大学歴史学部で考古学科の創設に尽力し、最初の教員の1人となる。樊は敦煌での研究を続けるため、単身で敦煌に留まった。

夫や息子に会えるのは年間に数えるほど。樊に深い葛藤がなかったわけではない。2019年に中国で出版された口述の自伝『我心帰処是敦煌』(译林出版社)には、敦煌を離れようと思ったことがあったという率直な心情や、自分は良き妻でも良き母親でもなかったという家族への気持ちが綴られている。

壁の奥からあらわれた石室

敦煌はシルクロードの要衝の地であった。西域から中国に至る道は、天山山脈とタクラマカン砂漠を回避する天山北路、天山南路、西域南道があったが、いずれも敦煌で合流して長安や洛陽に向かう。

敦煌には官僚や軍人、農民の他、優れた文化人たちも中央から送り込まれた。またペルシャ系のソグド人やローマ人らも居住する国際都市の様相を呈していた。

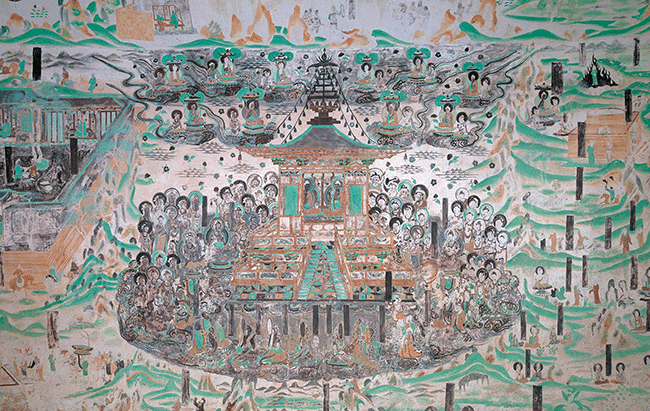

敦煌・莫高窟は、甘粛省敦煌市街の南東、鳴沙山と呼ばれる砂漠の東端の断崖に大小700を超える「窟」が掘られたものだ(そのうち画窟は492窟)。最初の窟が開かれたのは4世紀後半とされ、そこから元の時代までおよそ千年間、造営が続けられた。画工たちは石窟内に、経典の内容を視覚化した「経変」と呼ばれる壁画や仏像を制作した。

だが次第に中央アジアのイスラム化が進み、東西の交易ルートも安全性と輸送量の規模から徐々に海路が主流になっていく。1372年、明の防衛ラインとして敦煌の東側に嘉峪関が造営された。嘉峪関は16世紀には閉鎖され、シルクロードの実質的な終焉と共に莫高窟もまた砂漠のなかに取り残されていったのだった。

この敦煌・莫高窟が再び歴史に登場するのは清朝末期の1900年のことだ。打ち続く飢饉で放浪していた王圓籙(Wang Yuanlu)という男が、道士(道教の僧侶)として莫高窟に住み着いていた。ある日、王圓籙は第16窟の前室から主室に続く通路の壁の奥に、隠された空間があることに気づく。はたして壁の奥からは石室があらわれ、経巻や文書、画巻など5万点とも言われる古文書が天井まで積み上げられていた。いわゆる「敦煌文書」である。

この石室は「蔵経洞」と呼ばれ、のちに第17窟とされた。発見された「敦煌文書」の数が判然としないのは、早い時期にイギリスやフランス、ロシア、日本などの探検隊が王圓籙から言葉巧みに買い取って持ち出していたからである。

清朝政府がことの重大さを理解して、残っていた文書を北京の京師図書館に移送したのは1910年になってからだった。1922年には敦煌学会が発足。日中戦争のさなか1944年には敦煌芸術研究所がつくられ、画家の常書鴻(Chang Shuhong)によって保護と模写の作業が始まった。50年に敦煌文物研究所となって常書鴻が初代所長に就任。84年に敦煌研究院に格上げされた。

常書鴻や第2代所長となった段文傑(Duan Wenjie)らのような〝守り人〟の献身によって、莫高窟の貴重な文物の保護と研究は進み、今日では敦煌研究院が世界の「敦煌学」の中心となっている。人生を捧げて莫高窟を守り抜いた常書鴻や段文傑らも、知識人への弾圧が吹き荒れた文化大革命の時代には筆舌に尽くせぬ辛苦を味わった。多くの文化遺産が破壊されたこの時代に莫高窟が破壊されなかったことは奇跡というしかない。

発見された「敦煌文書」には多くの経典が含まれていたが、「経典中最も多いのが『法華経』なのである」と段文傑は述べている(図録『中国敦煌展』1985年)。さらに、莫高窟の芸術のなかでも法華経を描いたものが北魏、隋、唐の数世紀にわたって存在し、その数がきわめて多く質が高い。

これらは、敦煌の地はもちろん、この時期の中国社会で法華経の思想が広く受容され重視されていたことを示している。そして、飛鳥・奈良・平安期の日本は、この時期の中国から仏教文化を受け入れているのである。

敦煌の娘

さて、樊錦詩は常書鴻や段文傑のもとで敦煌文物の研究調査を続け、還暦の年に第3代の院長となった。樊が取り組んだ最大の事業は、莫高窟壁画のデジタルアーカイブ化だった。経済発展に伴って中国では国内旅行が盛んになり、敦煌への関心も高まっていく。しかし、大勢の観光客が石窟に押し掛けることで、なによりも懸念されたのは呼気の二酸化炭素による壁画の劣化だったのだ。

樊は自分が敦煌に来てからの歳月の内にも、莫高窟の色彩の劣化が進んでいることを実感し憂慮していた。このままでは、あっという間に莫高窟は色を失い、壁土が剝がれ、二度と元には戻らなくなってしまう。観光資源化して経済効果を優先しようとする声に対して、樊は断固として異を唱える。このあたりの緊迫した応酬は、映画でもクライマックスとなっていた。

莫高窟デジタル展示センターは2014年に開館。「見学者総数の上限設定、オンライン予約、デジタル展示、洞窟見学」という新しい観光モデルを確立させた。その後も2期工事が始まり、2024年6月に完工予定という。

2022年には世界初となるブロックチェーン技術を活用した「デジタル敦煌オープン素材ライブラリー」を開設。莫高窟や周辺の洞窟遺跡などから21種類の壁画と6500点のデジタルデータを高解度画像で世界中の研究者に公開している。

2015年に院長を退任した樊は、コツコツと貯めてきた預金や、これまでに獲得した賞金などを原資に、母校・北京大学の敦煌研究支援に1000万元(約2億円)を寄付。さらに中国敦煌石窟保護研究基金会に対しても1000万元を寄付して、研究活動のための樊錦詩基金を設立した。

生涯を莫高窟研究に捧げ、今もなお後進の研究を支え続ける樊は、深い敬愛の念をこめて「敦煌の娘」と称されている。彼女の貢献を称え、2023年には小惑星(番号381323)が「樊錦詩星」と命名された。

キュリー夫人に憧れて研究者の道へと進んだという樊にとって、もちろん敦煌は学術研究の対象には違いないのだろう。ただ私は彼女のなかにある敬虔な情熱が、かぎりなく宗教的なものであることを感じたのだった。

莫高窟が中国にとって、さらに人類にとって、どれほど重要な精神文化の表象であるか。それを誰よりも知悉してきたのが常書鴻、段文傑であり、そのもとで薫陶を受けた樊錦詩だったはずだ。荒れ果てた砂漠の中に忘れ去られていた莫高窟は、これらの人々の尊い営みによって発掘、調査、保護修復され、さらにデジタル化されて世界に共有された。

仏教とは何かと考えるときに、おそらく莫高窟ほど魅力的かつ普遍的に人々に訴えかけるものはないだろう。莫高窟の存在は、今後の中国のみならず人類の精神文化にとって、途方もない影響を与えていくに違いないと思うのである。

東晋平(ひがし・しんぺい)

1963年兵庫県生まれ。文筆家・編集者。著書に法華経と日本文化の関係を考察した『蓮の暗号』。現代美術家・宮島達男の『芸術論』などの編集を担当。

敦煌・莫高窟の写真は筆者提供