湖畔篆刻閑話 #4「琵琶湖賛歌」和田廣幸

ヘッダー画像:白砂青松の美しい湖畔の佇まいが続く涼風・雄松崎の白汀

四半世紀にわたる中国での暮らしを経て、今は琵琶湖畔で暮らす篆刻家・書家の和田廣幸さんが綴る随筆。第4回は、歴史的に書画・篆刻の大家を数多く輩出してきた江南地域と、和田さんの暮らす近江・琵琶湖畔のつながりについて綴ります。

「帰去来兮(帰りなんいざ)。」

これは4世紀から5世紀にかけての東晋の詩人、陶淵明の「帰去来辞」の冒頭の句です。彼が官を辞して故郷の田園に生きる決意を詠んだ詩で、田園詩人と称される陶淵明の代表的な一首です。

中国の首都である北京より、滋賀のこの琵琶湖畔の地に移り住み、早いもので、すでに6年目を迎えました。まさに冒頭の「帰去来辞」さながらの思いを抱いての帰国だったことを思い返します。

私の住む琵琶湖の西岸は、裏に比良山系の山並みが連なり、山と湖に囲まれた自然豊かな地域です。四季の移ろいとともに様々な表情を見せてくれる琵琶湖の風景ですが、私が最も好きなのが晩春から初夏にかけての今のこの時期です。

「比良おろし」と呼ばれるこの地特有の猛烈な局地風が治まり、春の到来を告げる桜の季節も格別ですが、この頃はまだ肌寒く朝晩は暖房が必要です。その後、いよいよ目にも鮮やかな新緑が一斉に芽を吹き、田植えを迎える頃、田んぼでは蛙の大合唱も始まり、用水路の小渓には蛍が舞い始めます。

美しい小鳥たちのさえずりも、どこからともなく聞こえて来るようになる今、長らく閉じた縁側の大きなガラス戸を開け放てば、爽やかな初夏の香りを含んだ微風が穏やかに吹き抜けていきます。一年の中で生命の胎動を強く感じるこの時期は、希望が満ち溢れて来るようで私の心も自然と躍り出すのです。

「憶江南」白居易

江南好

風景舊曾諳

日出江花紅勝火

春來江水綠如藍

能不憶江南

「江南を憶ふ」

江南好し

風景舊曾て諳んず

日出でて江花紅きこと火に勝り

春來れば江水緑こと藍の如し

能く江南を憶はざらんや

中国の江南地方、これは長江(揚子江)の南に位置する地域全般を指す言葉ですが、中でもその中心と目されるのが江蘇・浙江の両地です。文化の淵叢として多くの書画家を育んだことは、読者の方々もご存じのことと思います。またいくつもの河川があることから灌漑のための水路が発達し、かつての蘇州に代表されるような、クリークを張り巡らした〝水郷〟としての情景を思い起こされる方もいらっしゃることでしょう。

太湖をはじめとした大小さまざまな湖沼が存在し、こうしたことから〝鱼米之乡(yúmǐ zhī xiāng:水産物やお米の豊かな地域)〟としても名高く、〝馒头(mántou:饅頭、中華まんの餡の無いもの)〟などの小麦類を主食とした北の食文化と違って、この江南の地では日本と同じ米を主食とすることからも、より親しみを感じるのです。

昭和25年(1950年)、琵琶湖が国定公園に定められたことを機に制定されたのが「琵琶湖八景」でした。そしてこのはるか以前、室町の頃に名付けられたというものに「近江八景」があります。これは広義の意味においての江南にある洞庭湖の「瀟湘八景」になぞらえたもので、豊かな水をたたえた近江・琵琶湖の地が、かの地の麗しい景色を彷彿とさせる地であったからなのでしょう。

さて、佳石に刀で篆文を刻むという文人の営みとしての篆刻は、明の書画の大家・文徴明(1470-1559)の長子であった文彭(1498-1573)と、師友の関係にあった何震(?-1626?)に始まると言われます。

文彭は江蘇・長州の人、何震は安徽・婺源の人でした。安徽は長江を境に江北と江南とに分かれ、婺源は黄山の麓に位置していて長江の南に属するので、広義の意味での江南と言っても差し支えありません。何震は安徽に篆刻の興る基礎を築き、後に徽派の祖と敬仰されます。

この二人に続く清の丁敬(1695-1765)は、何震以来の徽派に対して浙江の地に印学を興隆し、浙派の祖として仰がれます。そしてこの流れは西泠四家(丁敬、蒋仁、黄易、奚岡)、西泠八家(先の四家に加え、陳鴻寿、陳豫鐘、趙之琛、銭松の八家のこと)へと受け継がれていきます。

近代篆刻の礎を築いた清朝第一の大家と称される鄧石如(1743-1805)は安徽・懐寧の人。ここは長江の北岸に接する地で、ぎりぎり江南と呼べなくもない範囲かも知れません。そして鄧に続く呉譲之(1799-1870)、徐三庚(1826-1890)、趙之謙(1829-1884)、呉昌碩(1844-1927)等、百花繚乱の如く陸続と現れた印人は、そのほとんどが江南の人でした。近代以降は経済と文化の中心が新興の大都市である上海に移るのと同時に、上海を基盤とした印人たちが活躍し、こうした流れが現代へと続いています。

気候風土と人間の生活とは密接な繋がりがあり、切っても切り離せません。人は自身を取り巻く自然環境に大きな影響を受けるものです。特に人の気質や性格、志向などに顕著な差が生じる場合があり、例え同じ日本人でも関東、関西でよく聞かれる違いがこうした表れです。中国もこれと同様、概してではありますが、北は〝豪放〟で〝率直〟、南は〝繊細〟で〝婉曲〟など、例を挙げればきりがありません。一括りにはできないとは思いますが、こうした傾向性にあることには合点がいきます。

北の冬は寒さが厳しく、温暖化が叫ばれる以前の北京では、最低気温がマイナス20度を下る日がありました。北京より北の中国の東北地方は、更に寒いのですからたまったものではありません。冬が長く、分厚いダウンからすぐに半袖へと、春と秋が極めて短かったのを思い出します。冬は雨量が少なく極度の乾燥状態が続き、風が吹けば舞い上がった砂埃で街中がすっぽりと覆われてしまいます。こうした自然環境が、北に暮らす人々の気性を豪放快活な方向へと仕向けるのかも知れません。

翻って南は温暖な気候で四季の変化も鮮明で、雨も多く水も豊かです。よって緑も多く、日本に似た環境とも言えるでしょう。勿論、福建や広東など更に南に下がれば暑さが厳しくなり、今では灼熱地獄のような苛酷なまでの酷暑が続きます。

中国でも地理的に程よい位置に属する江南は、「苏绣(sūxiù:蘇州刺繍)」と呼ばれる蘇州の刺繍や杭州の竹細工に代表されるように、こまやかな手工業が発達しました。またほっそりとした、しなやかで、優雅な姿の蘇州美人・江南美人の地としても知られています。江南の地域は中国の中でも、手先が器用で気性も穏やか、繊細な気質を備えた人が多い地域と言っても過言ではありません。こうした意味でも、思いのほか日本人に近いのかも知れません。気候風土、歴史、食文化、そして言語など、様々な要素が渾然一体となり、それぞれの地域色を醸し出しているのです。

篆刻の歴史の中で、これまでの印人の略伝をまとめたものに、周亮工による『印人伝』、汪啓淑の『続印人伝』、葉銘の『再続印人伝』、『広印人伝』、馮承輝の『歴朝印識』、馬国権の『近代印人伝』などがあります。これら諸本を調べてみても、名のある篆刻家は圧倒的に江南の出身者で占められているのが分かります。

例外と言えば湖南・湘潭の斉白石、そして安徽・黟県出身の黄士陵等が挙げられますが、白石は後に北京に移り、黄士陵は若くして南昌に出向き、広州で活躍しました。

鉄道や船など、近代の交通の発達に伴い、人の移動が便利になるに従って、こうした一極集中化の現象は薄らぐものの、これまでの篆刻家のほとんどはこの江南の地の出身者に占められていたのです。清の光緒30年(1904年)に設立され、昨年創建120周年を迎えた西泠印社は、初代社長に清朝最後の文人と称された呉昌碩を戴いた篆刻研究、金石保護のための結社です。篆刻のメッカと言われるだけあって、風光秀麗な江南の雄、杭州・西湖の畔に設けられたのは必然の出来事だったのかも知れません。

さて、横浜生まれの横浜育ち。生粋の〝浜っ子〟を自称 していた私が、今こうして琵琶湖の畔に暮らすことになるとは、親戚をはじめ、友人・知人にしても想像さえしなかったに違いありません。なぜなら本人である私自身でさえ全くもって思ってもみなかったのですから。

北京で生まれ北京で育った息子は、残念ながら日本語が全く話せませんでした。こうした息子の日本語習得のためにと戻ってきた日本。縁あってこの自然豊かで〝有山有水(yǒu shān yǒu shuǐ:山あり水あり)〟の地に巡り至ったのは、もしや、かつての敬愛する印人たちがこの地へと私を誘ってくれたのかも知れません。加えて百年を超える古民家を改装した現在の住まいは、古美術を愛する私には願ってもない環境です。

憧れの中国の印人たちを偲びつつ、彼らを育んだ江南の地にも似たこの琵琶湖畔の地で、今後も自然の弛むことのない営みに倣い、書と篆刻の道に精進していきたいと願って止みません。

今では陶淵明の「帰去来辞」、白居易の「憶江南」の詩に加え、「われは湖の子 さすらいの……」という、あの「琵琶湖周航の歌」が私の脳裏をゆるやかに流れていくのです。

〈次回は7月8日(月)公開予定〉

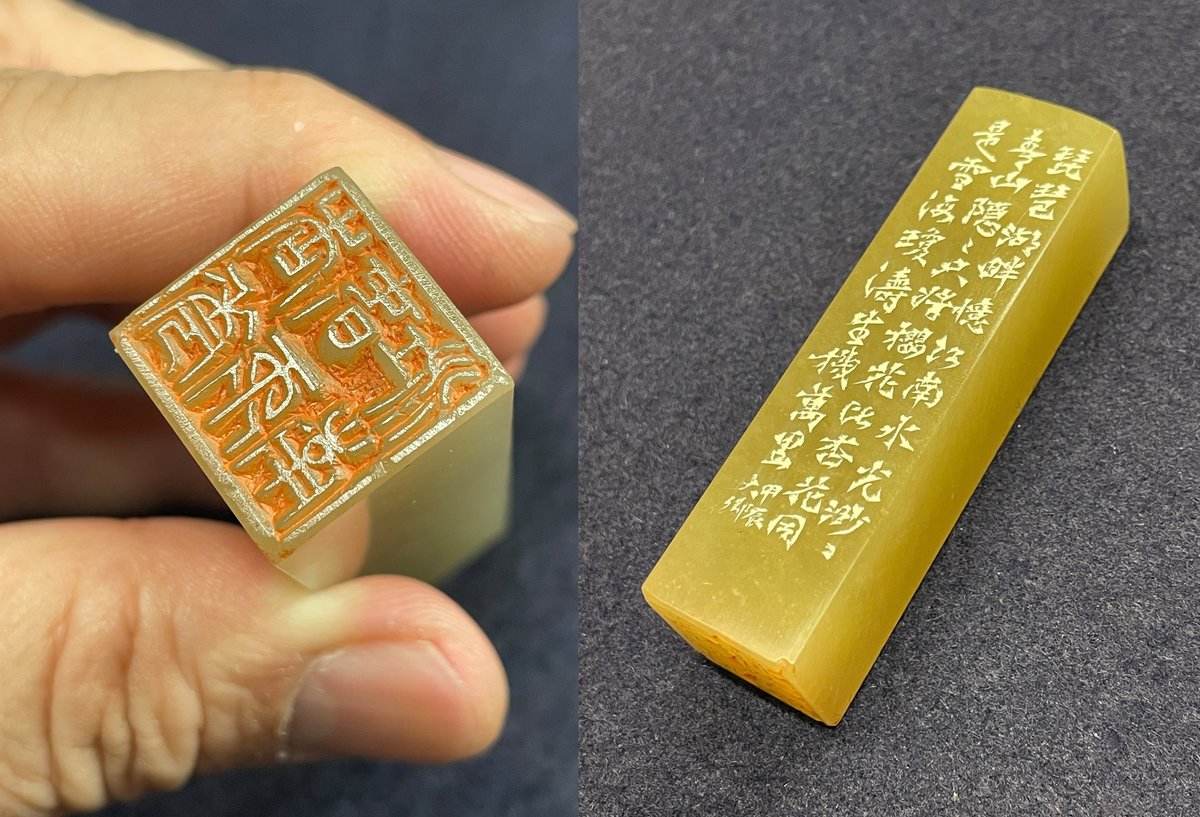

(※1)側款に刻まれた文は以下の通り。

「琵琶湖畔憶江南,水光渺渺,青山隱隱,只將櫻花比杏花,同是雪海瓊濤,生機萬里。甲辰大卿。」

「琵琶湖畔にて江南を憶う。 湖面の小波に揺らめく光は果てしなく広がり、遠く天際には青山が連なっている。もし桜の花を杏の花に見立てるなら、ともに一面の無辺なる花の海となり、その生気は万里に及ぶ。甲辰大卿。」

和田廣幸(わだ・ひろゆき)1964年、神奈川県生まれ。篆刻家、書家。字は大卿。少年期に書と篆刻に魅了され、1994年、中国語を本格的に学ぶため北京の清華大学に留学。以来、北京で書法、篆刻に関する研究を重ねながら、国内外で数多くの作品を発表している。2018年から琵琶湖畔の古民家に居を移し、運甓齋主、窮邃書屋主人と名乗り、日々制作に励む。2023年には台湾で自身初の個展「食金石力・養草木心―和田大卿書法篆刻展」を開催。また、書や篆刻に関する多くの文物を蒐集し、著作を出すなど書法・篆刻界をはじめ収蔵界でも広い人脈を築いてきた。2018年には、山東省濰坊市に自身の所蔵品509点を寄贈し、同市で新設される博物館にコレクションされる。

Instagram https://www.instagram.com/yunpizhai/