曼荼羅の歴史

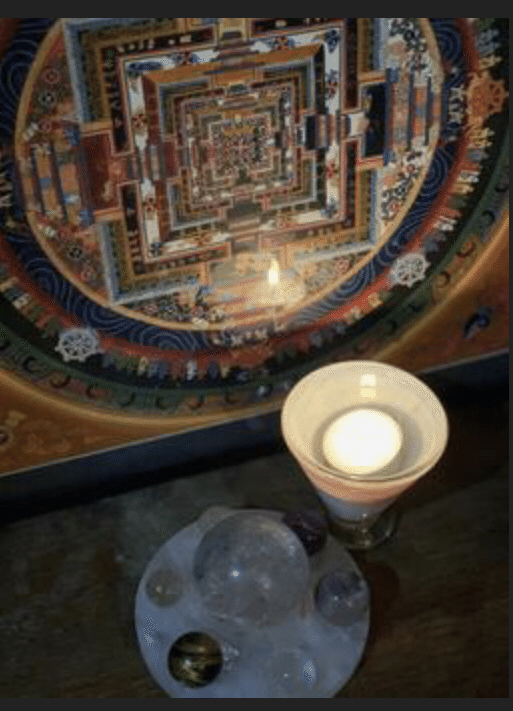

曼荼羅アートを描いていながら、これまで曼荼羅についてはあまり知らずに、感覚で描いていました。

今日は、曼荼羅について少し調べたことをシェアしてみようと思います。

曼荼羅の語源の「マンダラ」とは、もともとサンスクリット語で“まるいもの”という意味です。巷でいうマンダラは「サンスクリット語で本質や神髄」というよりも、単にシンボリックな図柄を表現しているようです。

その起源は、古代インド。当時崇められていたバラモン教やヒンドゥー教でも、神や仏の世界を図形やシンボルで描いていました。これが密教にも取り入れられたと考えられています。密教での曼荼羅は、悟りを開く(修行)のための絵であり、いろいろな仏様が描かれています。

曼荼羅は元々宗教から始まったのですね。シンボルとして使われていたり悟りを開くために使われたり、神聖なものだったのですね!

だから、惹かれるのでしょうか?

でも今は、どちらかというと、幾何学模様全般、玉石混交、全てが曼荼羅になってしまっている感もあります。

個人的には、そこに込められるスピリットがあれば、曼荼羅アートになると思っています。

少なくとも、私が描く曼荼羅アートは、お届けする方に、今必要なメッセージやエネルギーをおろし、描いています。

話を曼荼羅の歴史に戻しましょう。

密教の曼荼羅についてです。

密教の言葉ではっきり分かる仏教の教えを「顕教(けんぎょう)」と言います。

これに対して、密教は言葉だけでは分からないものごとの真理、仏への道も説いています。

修行のような体感を重視していたり、絵柄を使って直感的に悟れるようにしたり、この際に利用されたのが曼荼羅です。

密教では、直感的に悟りを開く際のツールが、曼荼羅だった、ということですね。

文章よりも色とりどりの図柄のほうが、理解しやすいですものね!

他にはどのように扱われていたのでしょうか。

パッと思いつくのは、昔TVでみた砂曼荼羅。

あれは、たしかチベットの仏教徒でした。

僧侶たちが鮮やかな色彩の砂を用いて黙々と描き、出来上がった曼荼羅は、あっという間に惜しげもなく、壊してしまう!衝撃でした。

砂曼荼羅の製作期間は、およそ一週間です。一心不乱に砂を落としていく様は、修行というに相応しい空気感が漂います。

この砂曼荼羅は、仏が住む宇宙を表していると言われています。

精魂込めて作られたものであるのに、完成後はすぐに壊されてしまうのは、

「自分の肉体もいつかは滅びる」という諸行無常の教えがそこにあるのです。

物質的な繁栄だけを求めるのでなく、心や精神性の奥深いところの繁栄を求めるのを感じられます。

諸行無常という仏教の思想を「すぐに壊す」というアクションであらわしていたのですね、

深いです!これ自体が修行行為だというのも頷けます。しかも、宇宙を表しているとは!!

ますます、曼荼羅が好きになりそうです。

その他の曼荼羅文化も面白いです!

ヒンドゥー教の世界観では、あらゆる創造物の根源は、一つであるとされています。

その中心にあるのは、宇宙であり神になります。ヒンドゥー教の曼荼羅は「ヤントラ」といいます。

これは、大きな力を秘めた聖なるシンボルとして、神や宇宙と繋がるための瞑想に使われています。これは、蜘蛛の巣のように、幾何学の形をしていて、瞑想者の心の旅が、徐々に中心に引き寄せるものとなっています。

ヒンドゥー教は、瞑想という形で使われていたのか。また、ヤントラという幾何学、独特です。

しかも、ここでも宇宙!

場所が変われど、宇宙とつながる、神とつながるためのツールという点では共通しているのですね。

ケルト語を話す、古代ヨーロッパのケルト人も

曼荼羅に近いケルトの模様を利用しています。

・「ケルティック・ノット」柄は、渦巻きや絡み合った網目模様が多く、始まりも終わりもない循環を表しています。「肉体は滅びても魂は不滅」

・「トリケトラ」柄は、三位一体を表す図。

例えば、生と死と再生、肉体と精神と霊、などがそれになります。円や、その他の複雑な模様が編みこまれていても、角が三つあるものはトリケトラに分類されます。

・ 「スクエア・ノット」柄は、4つのエレメントを表す図。四角のデザインが特徴の、ケルト模様です。4は、安定の数字であり、四季や火・水・風・地の4エレメントを表します。

※心の知恵袋参照、具体的な図柄が気になるなら、下記参照してみてください!

文字を持たない文化だったので、こういった図が、シンボルとして使われていたのでしょうね!

いかがでしたか?

さまざまな文化、宗教の中で発展してきた曼荼羅。

観ること、描くことで、心を鎮めることができたり、リラックスできたりする、現在の曼荼羅アートに、つながるルーツが見えた気がします。

明日は、曼荼羅アートの効果をお伝えしようと思います!