身体の動きを学んでみる3;筋力について(3)

筋肉が出力を発揮するには、つまり筋力を発揮するには、

神経の(興奮)指令が必要で、神経ー筋ユニットのことを

モーターユニットと呼びます。

筋力をたくさん発揮するには、

多くのモーターユニットの参加が必要です。

すなわち、

筋力を強めるには神経の興奮刺激が必要となります。

そこまではお話ししました。

今回は人の体全体から俯瞰してみた場合の

神経の筋力発揮に対する働きについて見ていこうと思います。

神経が筋肉を収縮させようと言う指令を発するには、

いくつかの司令塔(中枢部)の経路があります。

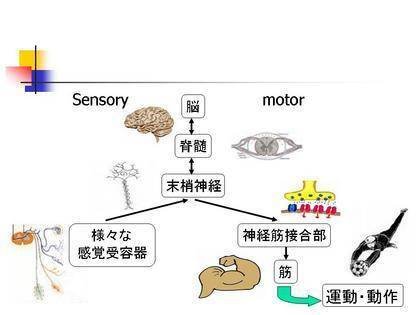

大ざっぱに表すと上図のようになります。

右側が今まで述べてきた運動を引き起こす経路、

いわゆる運動神経系です。

対して左側は感覚神経の経路となります。

こちらも実は筋力発揮に関係しています(後述)。

(運動)神経系の中枢司令部の頂点は脳にあります。

その指令が脊髄を通してさらに末梢の神経に達して、

神経ー筋接合部まで至り動きに変換されていくわけです。

もうちょっと詳しく示すと下図のようになります。

大脳から身体を動かす指令が発せられた時の運動を、

随意運動と呼びます。

それに対して、自分の意図とは異なる動きをしてしまう場合を

不随意運動と呼びます。

ここには示していませんが、大脳には興奮させる神経系と

抑制させる指令を出す神経系があります。

大脳は興奮(促通系)と抑制系のバランスを保って、

思うような動きを発現させているのですが、

これが何らかの理由(脳の疾患等)で崩れると、

思ったように筋力が発揮できなかったり

(いわゆる弛緩・不全麻痺というかたち)、

必要以上に筋肉が収縮してしまったり(痙性麻痺と呼ばれる)します。

後段のコントロールが効かない緊張性の動きが

不随意運動です。

しかし、

不随意運動は大脳を介さなくても脊髄反射と呼ばれる形で、

出現することもあります。

正常な場合でも例えば膝下の膝蓋腱を叩くと、

自分の意志に反して膝がポンっと伸びる現象がありますね。

これは正常な腱反射です。

これは脊髄レベルで起こる神経の働きで起きます。

一方、

反射が起こらないあるいは

非常に軽度の打腱でも反射が起こってしまう場合、

前者が反射の消失、後者が反射の亢進として

神経の働きに不具合がある表れ(サイン;sign)とされます。

話が横にそれてしまったかもしれませんね。

何しろ筋肉が収縮する仕組みにはいろいろな観点があり、

いずれも細かく解明されています。

それらを全て正確に仕組みとして述べ出すとキリがないので、

ここでは運動の随意性・不随意性についてだけわかっていただければ

良いと考えます。

さて、

多くのモーターユニットを参加させたければ、

大脳からの指令の強さが必要ですね。

これがやる気やモチベーション、関節などの痛み/疲労の有無

などによって変わってきます。

やる気がなかったり、どこがに痛みがある、あるいは疲労していると、

興奮指令が抑えられ、結果的に強い(筋)力が発揮できなくなります。

※疲労にも中枢性と末梢性の二つの種類がありますが、

ここでは説明を省略します

ですから、

鍛えたい筋肉を意識しない、やる気がない感じで取り組むと

筋トレ効果は半減してしまうでしょう。

また痛みがあれば無理をしてはいけませんね。

わざわざ意図に反して脳が抑制してくれているわけですから。

疲労時も同様ですね。

今回も長くなってしまいました。

次回は2番目の図に表した他の神経経路についても、

筋力発揮と絡めて説明したいと思います。

ではまた。