竹田恒泰さんの「国史教科書」を読む シリーズ 4 弥生時代

*弥生時代の始まり

本格的な水田稲作の開始から3世紀に巨大古墳が作られるまでを弥生時代といいます。

「弥生」という名は、明治17年、初めて弥生土器が出土した東京本郷弥生町遺跡にちなんで付けられました。

2003(平成15)年国立歴史民俗博物館が、「弥生時代の開始年代を500年早める可能性が有り」、雀居遺跡などの土器に付着した炭化物を放射性炭素年代測定器で分析した結果、日本の水田稲作の開始は、『紀元前10世紀後半ごろである』と発表されました。

((この発表には研究者間で賛否が分かれましたが、令和3年時点では多くの研究者が弥生時代の開始時代を紀元前8世紀頃までさかのぼりました。))

板付遺跡(福岡市)では水田の跡と縄文時代晩期の夜臼式土器の両方が発見されたため、縄文文化と弥生文化には連続性があることが分かりました。

*稲作伝来ルート

農業生物資源研究所が、2008(平成20)年に、イネの品種群である温帯ジャポニカが東南アジアから大陸を経由して直接に日本に伝播したことを確認したと発表しています。(詳しいDNAの説明はここでは省略します)

従来、水田稲作のルートは朝鮮半島を経由して北九州に伝わったという説が支持されてきましたが、近年のDNA分析の研究等により、大陸からの直接伝来説が注目されています。

*遼東半島と朝鮮北部での水耕田跡が発見されていないこと。

*黄河流域の勢力の南下により、長江流域の人々が離散してその一部が日本列島へのがれてきた。その人々により水田稲作が伝えられた。

*大陸の温帯ジャポニカ種のDNA8種類のうち日本列島では2種類しか見つかっていない。

これらにより水田稲作をする大集団が、大陸から大量の稲を日本列島に持ち込んだとは想定できず、日本への稲作技術は少人数の移動で移転され、縄文時代と弥生時代では大規模な人種の入れ替わりはありません。

それは縄文人と弥生人の染色体の分析からも確認できます。

*弥生文化と弥生人の生活

日本列島に住んでいた縄文人が少数の渡来人がもたらした文化的影響を土台として、農耕社会へと移行していきました。

・木製農機具 鍬や鋤、木臼、竪杵、田下駄 等

・石器 石包丁、石斧の刃 等

・鉄製の工具・農具 槍カンナ、刀子、鉄鍬の先 等

・弥生土器 薄手で硬い、赤褐色や淡褐色でカメに米と水を入れふたをして煮炊きをしていた。

人々は水田の周辺に竪穴式住居を建て、村を営み集団で定住。高床倉庫を造り、収穫した穀物を貯蔵し共同で管理しました。食糧が計画的に生産されることにより人口が増え、また神々に収穫を感謝し豊作を祈る祭りが行われるようになりました。

集落同士の交流も盛んになると同時に、土地や水の権利等での争いも起こり、集落を守るために周囲に堀や柵を設ける環濠集落が作られるようになりました。

いくつもの集落がまとまり小さな国が形成されると、人々を指揮する者や、祭りをつかさどる者が現れ、国の指導者となり、やがて王と呼ばれるようになります。日本列島に数多くの小国が分立したとみられます。

環濠集落を代表する「吉野ケ里遺跡」

佐賀県の吉野ケ里遺跡は日本最大の環濠集落跡(要塞都市)として知られています。外敵から守るために3重の堀をめぐらせ、内堀には物見櫓がありました。外堀は全長2・5キロメートル、断面はV字型の急斜面、堀の内側は背の高い木製の柵で覆われ、これを攻め落とすのは容易ではありません。

縄文時代の集落とは明らかに様相が異なります。

濠の外には大規模な集落があり水田の跡がありますが、濠の内部には水田の跡がなく、大きな主祭殿と楼観(物見櫓)があり、高床式住居には宗教的指導者が住み中心部だったこと。内郭には多くの竪穴式住居と楼観があり、権力者たる王やその一族が住み、古代国家の原型を見ることができます。

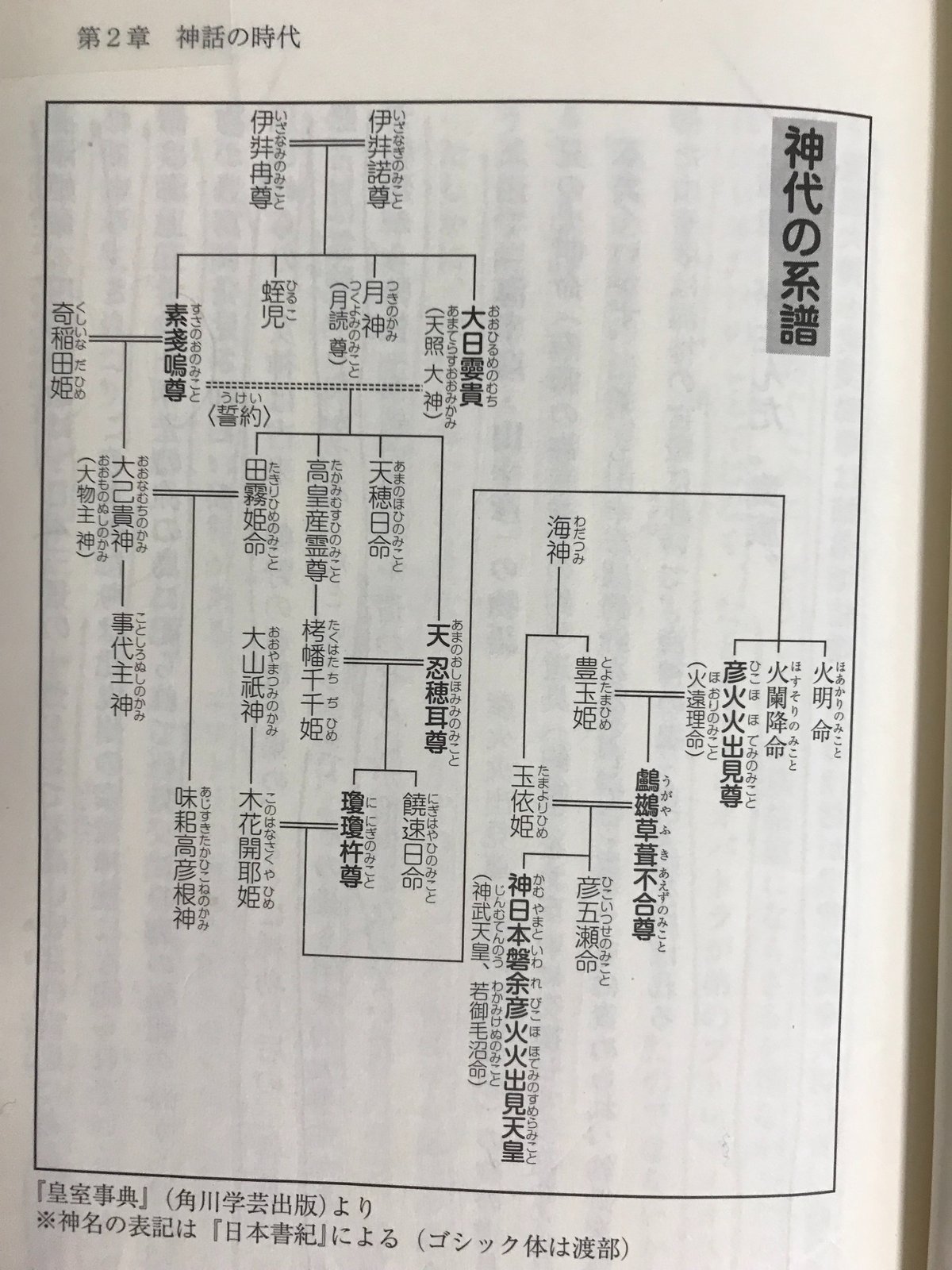

*古事記が伝える日本建国の物語

天照大御神の孫、邇邇芸命が高天原から天孫降臨して、木花開耶姫と結婚しました。(父は大山祇神といい、その地の部族の長と考えられる)

お二人の間に3人の息子が生まれます。

このうち、火明命が、「海幸彦・山幸彦」の物語の中の海幸彦。彦火火出見尊が山幸彦です。

彦火火出見尊は豊玉姫(父は海を制した地の部族の長と思われる)と結婚し、鵜葺不鵜葺草合尊が生まれます。

この尊が玉依姫(海を本拠地とする部族の長の娘)と結婚して、その間に生まれたのが、彦五瀬命と神日本磐余彦火火出見天皇つまり神武天皇です。

邇邇芸命から鵜葺草葺不合命までを日向三代といいます。