【参加レポート】【先生の学校主催】ゼロから学ぶハイテックハイの授業づくりに参加してきました!

【1】これなんのnote?

こんにちは。京都をベース拠点に全国4箇所でPBL専門のスクールを運営する株式会社COLEYOで、学校と連携を進めるスクールパートナー・外部団体とのアライアンス連携を担当しています。増渕です。

▼自己紹介はこちらから

今回は、2025年1月15日と21日の合計2日間、オンラインにて開催された、『ゼロから学ぶハイテックハイの授業づくり〜プロジェクト型授業をチームでつくろう!』というワークショップに参加してきたので、そこでの感想と学びについて、自分の思考整理も兼ねてnoteを書いていこうと思います!

【2】ざっくりどんなワークショップ?

今回のワークショップは、学校へのプロジェクト型授業(PBL)の導入方法を学ぶ学校の先生向けイベントでした!

前半はアメリカのPBL先進校「ハイテックハイ」が作成したガイドブックを参考に、PBLの基本や授業の具体例を学び、後半は授業案作成のミーティングを体験し、参加者同士でワイワイ意見を出し合いながら、実践的な授業案を構築するワークショップです!

PBLを通じて生徒に「新たな価値を創造する力」や「責任ある行動をとる力」を育む授業づくりに挑戦したい方におすすめの講座でした!

実はぼく自身は、普段、民間のPBL教室を運営しており、学校教育の現場に立っているわけではないのです!

ただ、"学校へのプロジェクト型授業(PBL)の導入方法"という点に関して、今後より多くの子どもたちにPBLを届けていく上で、学校の先生方が抱える困りごと、あるいは学校がゆえに用意できるリソース部分などを実際の先生方たちと対話する中でヒントを得たいなという思いで参加させていただきました!

結果として、小中高、大学から、高専まで様々な場所でPBLの推進に奮闘する先生方とお話しできて、学校現場の解像度を高めることができ大満足なワークショップでした!

【3】ワークショップの流れ

1日目:お互いの紹介とインプット

①welcomeアンケート

まずはファシリテーション担当兼、ワークショップの講師のフジポンさんこと、藤澤佑介氏から簡単なWelcomeアンケートの実施!

Q.先生の学校のイベントに参加するのは何回目?

A.初参加60%、2回目以降が40%と半々くらいの結果、てっきり僕以外は毎回イベントに参加している馴染みのメンバーかと思っていたので、初心者でも入りやすいイベントで意外でした!

Q.普段はどんなお仕事されてますか?

A.小中高の先生でおよそ60~70%、残りは大学講師の方や僕みたいな民間企業でお勤めの方がぼちぼちという結果に!

当然っちゃ当然ですが、改めて先生たちの多さにビックリすると同時に、いろんな先生方と話して、現場の情報を沢山持ち帰るぞ〜と気合が高まります!

②2組に分かれてチェックインシェア

その後は、2人1組に分かれてチェックイン!

・お互いの名前

・普段のお仕事の話、

・何を求めてこのワークショップに参加したのか

などなど

2分程度でお互いの情報をシェアして、程よく緊張をほぐします!

この仕組みは過去に参加したイベントでも経験したことなくて、斬新で面白かったです!(愛知の高専学校の先生や千葉の情報科学学科の大学講師の方など、普段なかなか話すことのできないTech系の教育者の方のお話しが聞けてめちゃめちゃ面白かったです!)

ワークショップと聞くと、

『グループワークで発言できるかな?』

『zoomだと、いつ話していいのか会話のテンポが掴みづらい!』

なんて、僕自身、少し不安を抱えていましたが、このチェックインシステムがあると、最初はランダムにペアになった目の前の1人と気兼ねなく会話できるので、グループワーク前に心理的ハードルがグッと下がって、その後のワークにも自然な流れで入っていけました!

③High Tech High charter schoolsの紹介

ささ、緊張がほぐれたところでまずは、ふじぽんさんからインプットタイム!有料講座なためネタバレはしませんが、ざっくりとしたサマリでシェアします!

Q.『High Tech High』ってどんなところ?

今回の授業作りの北極星となるHigh Tech Highについて、ワークショップの主催である先生の学校さんの取材動画(下にリンクあり)を全員で視聴しながら、その独特の教室の雰囲気や生徒の展示物など、まずは視覚的に学校の特徴を覗いていきます!

個人的には、実際に現地視察に行かれたいわたつさんこと、岩田 龍明氏が熱量たっぷりに、某相○食堂よろしく、『ちょっと待て!』と動画をストップして、現地で実際に見た教室の雰囲気とその時の高揚感を語っている姿が印象的で、まるで僕らも現地にいるかのような時間でした(笑)

プロジェクト型学習に特化した高校、ハイテックハイってどんな学校?「公正」を実現するために誕生した学費ゼロの公設民営のチャータースクールに迫る!(となりの学校見学)

https://youtu.be/vEwHKLT37xc?si=E5idLctvXeTIo-o9

Q.『プロジェクト型学習=PBL』ってどんなもの?

教室の雰囲気をたっぷり感じたあとは、いよいよPBLの真髄に迫っていきます!こちらも実際にHigh Tech Highで行われているプロジェクト型授業の様子を動画で覗いていきながら、"プロジェクト"とは何か、具体的にはどんなプロジェクトが、どのような組織体制で行われているのかをインプットいただきました!

★個人的に印象的だったポイント

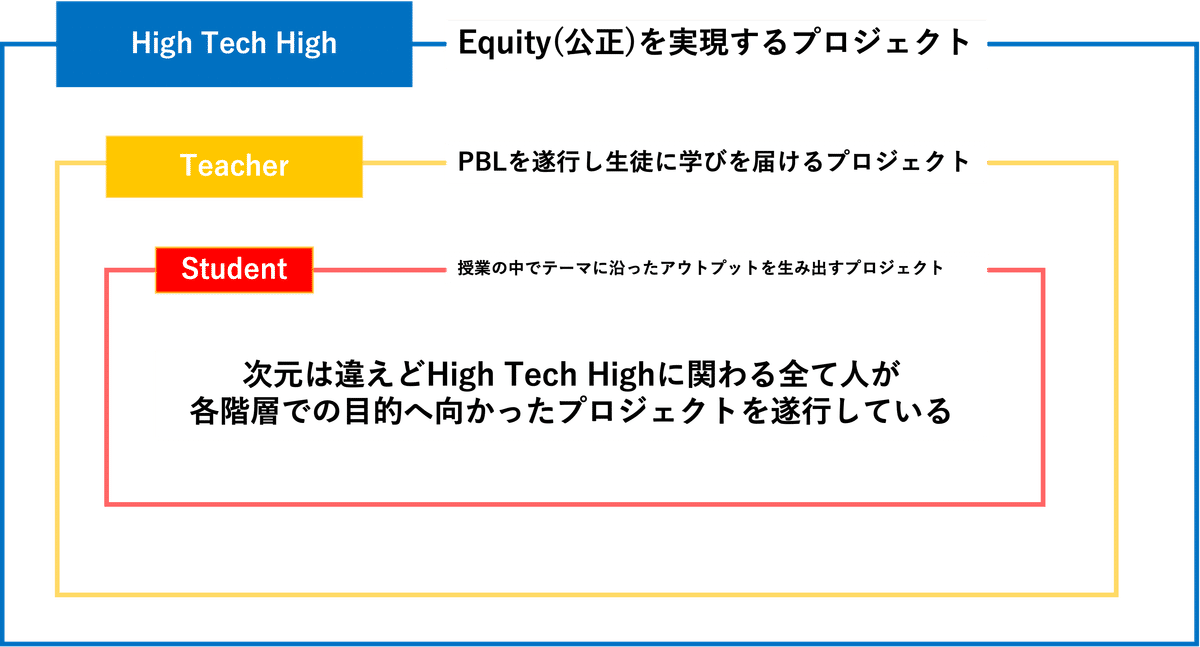

"プロジェクト"とは、生徒たちが授業内で取り組むワークだけを指すだけでなく、High Tech Highで働く教員たちにとってもその授業を企画し、進行していくことがプロジェクトであり、ひいては、High Tech Highという教育機関はその学校運営を通して、"公正 Equityを実現する"というプロジェクトを推し進めているように見えました。

Youtubeや各種メディアを見ていると、生徒ひとりごとの優れたアウトプットや、校内で活発に交わされるその独特なコミュニケーションなどに、注目が集まりがちですが、私自身はこのプロジェクトというワードをキーにして、組織として目的達成に向かう、学校運営そのものに凄みを感じました。

”プロジェクト”というワードの元、紐づいて体系的に運営されているイメージ

これは直近、外資や日本のスタートアップで増えてきた、MVVCに紐づいた会社経営に近い印象を受けました。

Q. High Tech High流 PBLを成功に導く3つのポイント!

詳細はネタバレになってしまうので簡単にまとめますが、

PBLのゴールとして作品展示や発表等の社会との繋がりを設計すること

プロジェクトの中に試行錯誤のプロセスを盛り込むこと

互いのプロジェクト進行にFBしあえるような体制や関係構築に努めること

など、分かりやすい要素とその実践のためにHigh Tech Highではどんな取組を行なっているのか、メモ必見の内容でした!!

Q.日本におけるPBL授業の実践を考える!

初日の最後には、High Tech Highの事例やその教育のエッセンスをたっぷり学んだ後に、

『とは言いつつ、アメリカと日本では環境も文化も異なる。日本でPBLを実践するためにはどうしたら良いの?』

そんな、参加者の誰もが気になるテーマについて、フジポンさんや、ファシリテーターのひとり、ゴローさんが実際に日本の学校で実践したPBLの実例を、成功談もしっぱい談も合わせて解説いただきました!

▼ゴローさんが実際に学校で実践したPBL~生け雑草PJ~▼

https://seishokaichi.jp/wp-content/uploads/2024/02/bb4fe4c2f3aa386511c425b00e962e43.pdf

2日目:実際に授業案の敲きを作ってみる

2日目は、初日のインプット内容を参考にしながら、グループに分かれで、実際に授業案の下地となるアイデアを練り上げていきます。

集まるグループメンバーそれぞれの専門性や、その時、個人的にハマっているテーマなど様々な角度から、PBL授業のタネになるネタを深掘りしていきます!

雰囲気はめちゃめちゃフランクで楽しみつつ、ワークは、ワークシート、スライドを使った体系的な内容だったので、ワークを終えた後、自分だけでも実践できそうなくらい持ち帰る内容が盛りだくさんでした!

(こちらもネタバレにならないよう詳細は省かせていただきます笑)

気になった方は、おすすめなので、ぜひ、次回開催の際に参加してみてください!

【4】得た学び

・"いい教育とは何か?"を純粋に語り合える場所の尊さ

2日間のワークショップを終えた瞬間、まずはじめに感じたのは、

『このワークショップは、なんと心地のいい場所なんだ』

という幸福感。

フジポンさんやイワタツさんを始めとする運営スタッフの皆さんが、グループワークをする上で暖かい雰囲気を作りだしてくれていること、そして参加費有料ということもあり、参加者全員が何かしらの目的意識を持って参加していることが大きな要因だったと思います。

同じグループのとある大学講師の方が、ワークショップを終えた後に仰っていた感想が今でも頭から離れません。

『普段、私は職場で、「いい教育ってなんだろうね?」みたいな、一見抽象的で真面目な議論をしようとすると、煙たがられるんです。』

『でも今日は、制約なしに、皆さんとひたすら前向きなベクトルに向かって、議論できたのがとても楽しかったし、場所は違えど、PBLの推進に向けて皆さん、同じようなことで悩まれているんだなと元気をもらえました』

PBLは社会全般的には、まだまだ市民権を得られてはなくて、学校への提案だったり、体験イベントで保護者に説明会を実施するとまだまだ逆風にぶつかることも多いかもしれませんが、そんな中でも熱意あるプレイヤーたちがこうして、集まって語り合える場所があることは尊いですし、そんな場所を作っていただいている先生の学校の皆さんや、スタッフの皆さんに感謝申し上げます。

・あらゆる教育手法における教典の重要性

PBL教育の現場にいると必ず1度は噂を聞くであろう、High Tech High。

なぜ、こんなにも界隈の中で取り上げられることが多いのだろう?と前から思っていたのですが、その1つの要因を今回のワークショップで垣間見た気がします。

それは、"教育手法が言語化されている"こと。

言い換えるなら、属人化した職人芸を抜け出し、PBLという教育手法を特権的なものではなく、熱意と行動力さえあれば実践できるレベルまで体系化=民主化されている(されはじめている)こと。教え(教育)を広めるための教典(マニュアルや行動指針)が用意されていることです。

おそらく、全世界中を見渡せば、High Tech Highの他にも、先進的だったり、素晴らしい成果を生み出したりしている教育事例は沢山あるのではないかと思います。(うちのCOLEYOもその一つでありたい笑)

そこからもう一歩、高次元で価値が発揮されるためには、属人性をなくし、ありとあらゆる場所、人によって、その教育法が実践される状態を作りだすことだと思いました!

High Tech Highの真意は分かりませんが、もしかするとこれは、彼らがのMission、”Equity(公正)の実現”に紐づいているのかもしれませんね。

(ここからはぼやき)

民主化、公正と書くと、"誰もが無料で"その教育を実践できる、享受できると考える方もいるかもしれません。

しかし、誤解を恐れずに言うと、ぼく自身は"PBL教育で儲ける"ということをとても大事にしています。

それは、お金が集まるところには優秀なプレイヤーが集まるし、

教育プレイヤーの熱意だけに支えられたボランティア的な教育 < マネタイズのモデルが確立された教育

の方が、100年、200年単位での目線で見れば、その教育の生存率は高いと思うからです。

①教育手法の民主化(誰でも使えるプロダクトに落とし込むこと)

②他の企業が真似できない参入障壁

この2つをいかにミックスして、PBLを世の中に広めていくかが、この先、クリアしなければならない課題だと改めて再確認させられました。

難しそうに聞こえるけど、iphoneもchatGPTもYoutubeも、今の時代でマーケットフィットを実現してきたサービスは、一見、相反する2つのニーズを上手に取り込んできた成功例ですもんね笑

ポイントはプラットフォーム的な基盤となる"プロダクト"にしっかりと参入障壁、競合優位性を作り出すこと。プロダクトをHowとして、いかに使いやすいUIで心地よいUXを、子どもたちと教育者の両方に届けるかだと思います。

・PBLのその先、P-PBLの可能性

もう一つ感じたのは、PBL授業のその先、P-PBL(Personalized Project Based Learning)の可能性。

インプット内容から見るに、High Tech Highの授業スタイルは原則、教員側からプロジェクトのテーマおよび、問いの設定がされた上で、生徒たちが課題に取り組んでいくスタイルでの授業進行だった。

これは、公教育かつ、教員ひとりに対して、N人の生徒でプロジェクトを進めていく教育機関としての性質上、実現可能性とその教育効果の最大化の観点で現状のベストな運営方式なのかもしれない。

一方で、僕たちの運営する、COLEYOグループの教室では、初頭カリキュラムとして1対Nのインプット授業(タッチ)を用意しているものの、最も大事にしているのは、タッチを修学し終えた子どもたちが、その後、自分だけのモチベーションで、オーダーメイドのプロジェクトを立て、社会への実装を目指していく、P-PBL(Personalized Project Based Learning)型の授業モデル。

この場で詳しく説明はしないので、気になる方は、僕の職場の先輩である、しばさんが書いたnoteを読んでほしい(他力本願すぎる笑)

モチベーションを引き出すテーマを"与える"のではなく、あくまで子どもたちの"内発的なやってみたい"というモチベーションを起因にしてプロジェクトを進めていく点において、High Tech Highをはじめとする集団型のPBLとは異なる教育アプローチなわけだが、運営コスト的にも、マネタイズ観点でも、

圧倒的にコスパが悪い!

だけど、改めて、このP-PBLを体系的かつ、全国、全世界のどこにいても実践できる仕組みを生み出すことができたとしたら、これは、PBL界隈の中でも、Made in Japanの教育手法として、100年、200年後もPBLの価値を残し続けていくことに寄与できるんじゃないかと思う。

【5】ワークショップを踏まえて何をしていく?(おまけ)

ささ、そんな学びが多かったワークショップですが、そんな学びを得た増渕が今後どんなアクションを起こしていきたいかを、せっかくなのでこの場で宣言しようと思います!

ズバリ!

全国の先生方がPBLの実践に踏み出そうと思ったとき、無料かつ自由に使えるオープンソースを立ち上げたい!

ワークショップの中で、全国各地の学校の先生方と話していく中で、殊学校現場でのPBL実践にあたり、先生方が抱える困りごとがいくつか見えてきました!

・ 新しい取組を導入している余裕がないくらい先生方は忙しい

・100%に近い安心・準備がないとPBLをスタートさせるのが不安

・PBLを進める中で外部リソース(テーマの専門家、発表場所など)を巻き込むのが先生たちの属人性に頼り切りで難易度が高く感じる

・いざ、PBLをスタートする際には、ブレイン役が近くにいてほしい

・日本の授業スタイルに合わせてミニマムでPBLをスタートさせたい

自校でPBLを導入したい先生は一定数いる反面、僕が言うまでもなく、先生方はPBLを導入する以前に、その他の業務が盛り沢山です。

ただ、授業で扱うプロジェクトそのものの着地も不透明なのに、今の日本の学習指導要領を回収しながらPBLを進めていくには、分からないことが多すぎる!

『日本の教育機関では、授業のスタイルは自由ですが、教えなければいけない内容を決まっているんです。そうなると、結局教科書通りに授業を進めることに1番安心感を感じてしまうんです。』

僕が実際にワークショップ中にお話しを聞いたとある先生の一言です。

この点、僕たちの会社にはこれまで、役7年間に渡りPBLを実践してきたノウハウ、具体的には50分2コマから実践できるミニマムの授業や授業進行用のワークシート、よく生徒たちがつまづくポイントへの対応策など少しづつですがナレッジが溜まってきました。

また近年では、京都市立葵小学校や、ヌヴェール香里学院、帝塚山中学校など、公立/私立を問わず、いくつかの学校で、実際に教材を扱ってもらえる事例も増えてきました!

PBLと指導要領と紐付け、生徒のプロジェクトの着地見込や実施後の評価の設計など、民間スクールの僕たちには、初見でなかなかサポートしにくかったクリティカルな部分にも、少しずつ、お力添えができるようになっています!

今はとりあえずの相談窓口を用意するしかできませんが、後々は、全国の学校の先生方が自由にCOLEYOグループのコンテンツを利用できる仕組みを構築するために引き続き精進しますので、続報をお待ちください!

Mail:masubuchi.asahi@coleyo.co.jp

TEL:050-1742-5129

実際に導入に踏み込む前の、軽い壁打ちでもウェルカムですので、お気軽にお問い合わせお待ちしております!