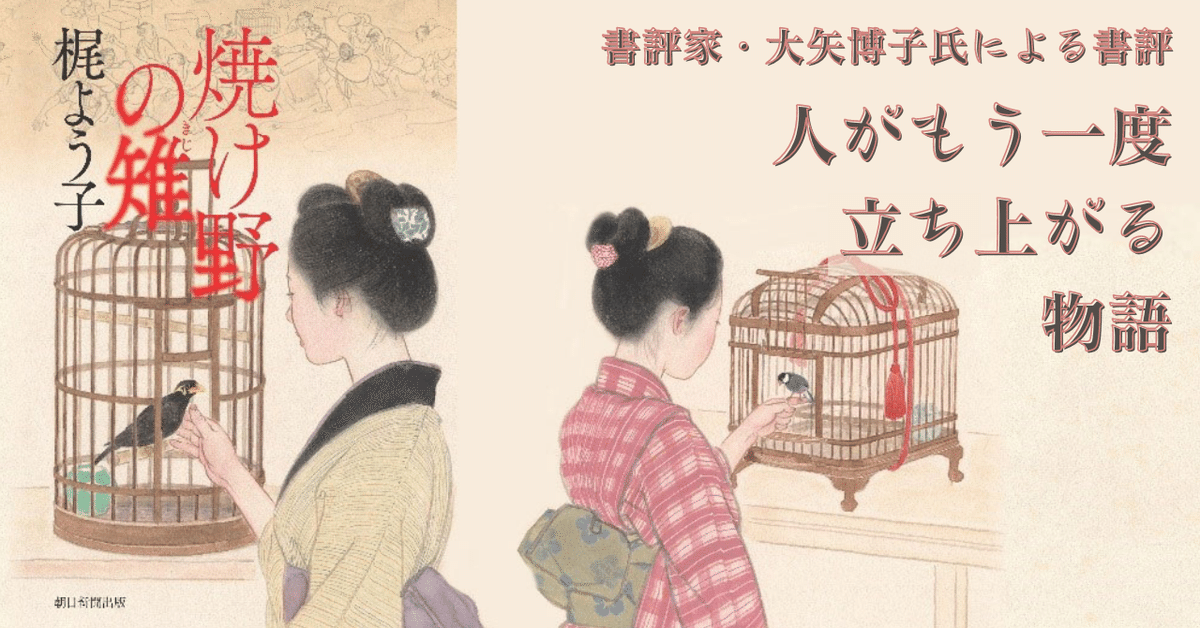

気付けば主人公おけいを応援してしまう! 魅力たっぷりの市井人情小説、梶よう子著『焼け野の雉』大矢博子氏による書評を特別公開

今年4月には新田次郎文学賞を受賞し絶好調の作家・梶よう子さんによる時代小説『焼け野の雉』が発売となりました。本作は飼い鳥屋を営む女主人のおけいが火事で焼け出される災難に遭いながらも、「お救い小屋」で周りの人たちとたくましく暮らしていく様子が生き生きと描かれた物語。本作が執筆される前から注目していた書評家の大矢博子氏が、この本の読みどころをたっぷりと綴ってくださいました。朝日新聞出版のPR誌「一冊の本」に掲載された書評を特別公開します。

人がもう一度立ち上がる物語

行方不明の夫を待ちながら飼鳥屋(鳥専門のペットショップ)を切り盛りするおけいの日常を描いた『ことり屋おけい探鳥双紙』が出たのは、2014年だった。

店に持ち込まれる小鳥がらみの事件を解き明かす捕物帳の面白さ、飼鳥屋という江戸時代に実在した商売の興味深さ、客や近所の人々が織りなす人間模様、江戸の四季折々の情景などがたっぷりと入った市井人情小説である。

前作の最後で行方不明だった夫のその後が判明し、話は一応決着したものの、このモチーフと魅力的な登場人物たちは一作では惜しいなあと、ずっと思っていた。

そこに9年ぶりのシリーズ続編である。待ってました!

続編といっても物語は独立しているので、こちらから読んでも一向に差し支えない。とはいえ、本書を読めば確実に前作も読みたくなるはずだ。

さて、本書はおけいの店で、武家と思しき老夫婦がカナリヤの番を買う場面から始まる。以前にも小鳥を飼っていた経験があるらしく、このふたりならきっとカナリヤを大事にしてくれるだろうとおけいは思っていた。

しかし数日後、深川を縄張りとする岡っ引きが「飼い主のご妻女から返すよう言付かった」とカナリヤを返しにきたのである。可愛がってくれそうだったのに、どうして? 不思議に思ったおけいが、馴染みの定町回り同心・永瀬八重蔵に話を持ちかけたところ、調べてみてくれるという。

だがその探索は思いがけない出来事で途絶える。江戸の町を大火が襲ったのだ。おけいが店を構える小松町も被害に遭い、おけいは近所の人たちと一緒に鳥籠を大八車に乗せ、命からがら逃げ出した──。

冒頭に書いた前作の魅力はそのままに、今回は火事で焼け出されるという大きな事件が軸になる。

火事の時は通りを塞がないよう身ひとつで逃げるのが当たり前、けれど鳥は置いていけないという葛藤。避難所となったお寺や、その後移動したお救い小屋での生活。被災した人々は狭い小屋での生活に疲れ、心が荒み、流言や悪口が幅を利かせる。おけいにとって鳥は大事な家族でも、他人にとっては場所を占領し煩わしい鳴き声を出すものでしかない。非難する人、庇ってくれる人。混乱の中の犯罪。災害に遭ったときのリアルは現代と何ら変わらない。

だが、ふとしたできごとをきっかけに、小屋の雰囲気が変わる。このくだりがすごくいい。鳥のある行動が人の気持ちを和ませるのだ。

すべてをなくした状態から人がどのように再生していくのか。それが本書の大きな読みどころだが、非常時に彼らがどう行動するかに注目してお読みいただきたい。

タイトルにもなっている「焼け野の雉」とは、野を焼かれた雉は雛を救うため我が身を顧みず巣に戻るということから、親子の情愛の深さを表す言葉である。『岩波ことわざ辞典』によれば、事実に基づく表現なのだそうだ。

おけいは火が迫る中、鳥をすべて助けたい、それができないのなら一緒にこの店で燃え死ぬとまで思い詰める。まさに焼け野の雉を地でいくエピソードだが、親しいご近所さんは、おけいを殴ってでも避難させようとする。それでも聞かないとなると、自分の荷物を捨てて鳥籠を大八車に積んで一緒に逃げる。鳶は群衆を整理し、医者は怪我人の治療に当たり、裕福な商家は炊き出しを行い、幕府はお救い小屋を建てる。被災者を受け入れる寺があり、大名も下屋敷を開放する。その一方、前作から交流のある同心の永瀬は、火事の中、幼い娘の結衣をおけいに預けて救助活動に向かったまま行方がわからなくなった。

子を心配して、我が身を顧みず巣に戻るのは親だけではないのだ。誰かが誰かを助け、互いに助け合ってこの世は回っている。お互いに生かされている、と言ってもいい。分断が進む今の社会で、なんだか忘れていたことを思い出させてもらった気がした。

夫が行方不明になってから頑なにひとりで頑張っていたおけいが、他人に頼ってもいいんだと知る。逆説的だが、おけいは人に頼ることを知ったからこそ、ひとりで新たな一歩を踏み出せるようになるのである。

前作から予兆のあった永瀬とのロマンスにも、元夫の羽吉が帰ってきたことで一波乱ある。結衣の成長も含め、こちらもどうか楽しみにしていただきたい。こういう登場人物の変化や成長も、シリーズものの醍醐味だ。早くも次が楽しみでならない。

なお、梶よう子はかつて『夢の花、咲く』(文春文庫)で下っ端同心を主人公に安政の大地震を描いている。お救い小屋を建て、運営していく側から見た災害の物語と本書は表裏一体だ。併せてお読みいただきたい。