「給食に出てくるスパゲティー、全校生徒分つなげたら何メートルになる?」フェルミ推定で子どもを算数好きに

「できれば好きになってほしいけど……」と親が思う学習科目といえば、算数・数学(理系のみなさんすみません)。実は苦手で……という方も、多いのでは。小さい子どもから大人まで、あらゆる世代に算数や数学の楽しさを伝える“数学のお兄さん”こと、「math channel」代表の横山明日希さんに、子どもと一緒に「算数を楽しむ」コツはないか、聞いてみた。キーワードのひとつは、「フェルミ推定」だ。

横山さんは代表をつとめる「math channel」で算数の教室や算数イベントを数多く開催し、子どもたちと触れ合ってきた。そのなかで出会ってきた算数や数学が好きな子の特徴は、「日常を『算数』の視点で考えるタイミングが圧倒的に多いことです」と語る。日常触れているものを「これは三角形」「これは円」と図形としてとらえてみたり、数字をみてそのつながりや性質を考えたり。「算数好き」な子は、算数的な思考を日常に取り込んでいるという。

では、どうすればそんな子どもが育つのか。大切なのは「環境づくり」だと横山さんはいう。

「本や図鑑をまわりに並べたり、親が算数に興味をもたせられるような話題を出したり。親が働きかけることで環境をつくることが大事です。子どもが算数に対してポジティブになれる素地をつくるためには、親も子どもと一緒に算数と向き合い、算数で楽しく遊べるような体験を一緒にたくさん重ねることが大切と思います」

横山さんは「幼児さんすうシニアインストラクター」という肩書ももつ。子どもたちが「サイコロ」や「積み木」など、昔からあるおもちゃでの遊びが算数の感覚を育てるという。

「サイコロは転がすたびに上に見える数が違っているとか、積み木を積んでいくとどこかのタイミングで崩れてしまうとか、そういったことが大事な経験になります」

子どもが熱心に遊んでいるとつい、「これとこれを足してみよう」とか「この数字を計算してみよう」と口を出したくなる。

「言ってもいいんですが……、そうすると、大人が考えている枠のなかのことしかできなくなる。子どもは大人が思っている以上に柔軟な考え方をもっている。子どもを観察し、その子が興味をもっていることに寄り添って、その関心を拡げてあげられるような働きかけを親はしてあげてほしいです」

そうやって子どもたちが発見したことを、うまくアウトプットできるようにしてあげることも大切だ。

「テストでもただ点数についてあれこれ言うのではなく、『どこをどうやったらうまくいったと思う?』と問いかけて、自分の理解していたことや理解できていなかったことを、算数の言葉で言語化できるようにしてあげてほしいです」

「いん石に当たる確率は、宝くじに当たるよりも高い」「新聞を42回折ると月まで届く」――「へぇー」とうなって、思わず誰かに話したくなる数や算数、数学にまつわるトピックを50本収録。小学校低学年からでも読めて、まさしく「算数を楽しむ」ためのきっかけになる本。横山さん監修。

日本の算数・数学教育では「『理解がゆっくりな子』が置いていかれていることが、一番気になります」と横山さんは言う。

「学ぶペースを考えたときに、慎重な子は授業のスピードに置いていかれてしまう。それで、算数や数学が苦手になり、嫌いになってしまいます。授業を聞いてから、考えて自分の中に落とし込む時間がかかる子は、理解できるまでにサポートや反復が必要だから、授業だけだと理解に至らないのです」

算数や数学への向き合い方は本来人それぞれのはずだ、と横山さんは言う。

「算数をつかって考えたり、遊んだり、何かを発見したり。算数や数学に対する向き合い方は人それぞれ、たくさんあります。そこから算数や数学への興味が育ち、好きになっていく。どれがその子にぴったりな向き合い方かはわからないから、親はできるだけ、勉強以外でのたくさんの向き合い方を、親自身も楽しみながら提示してあげてほしいんです。算数が苦手でも、大人なら楽しむことはできるはずです」

算数で「遊ぶ」題材のひとつとして横山さんがすすめるのが、「フェルミ推定」だ。フェルミ推定とは、たとえばこんな問題に使われる。

「給食に出てくるスパゲティー、全校生徒分つなげたら何メートルになる?」

「私たち何人が手をつないだら、地球をぐるっと1周できる?」

誰にも答えがわからないこういった問題を、自分が知っていることや体験していることを組み合わせて「ざっくり答える」考え方が、フェルミ推定だ。たとえば最初の問題ではこんなふうに考えていく。

「1冊のノートに、好きなコの名前は何個書ける?」「トイレの花子さんは日本に何人いる?」など、誰も正解がわからない問題を推理していく「フェルミ推定」を通じ、思考力を養う本。「正解のない問題に答えを出す楽しさを味わってもらいたい」(横山さん)

――求める長さを出す式は、スパゲティー1人分をつなげた長さ×学校の生徒数になる

――スパゲティー1人分の長さは、スパゲティー1本分の長さ×スパゲティー1人分の本数になる

――スパゲティー1本の長さはだいたい親指から小指くらいまでの長さだから、30センチくらい?

――スパゲティー1人分の本数は、10本だと少ないし1000本は多すぎるから、だいたい100本くらい? そうするとスパゲティー1人分をつなげた長さは3000センチ=30メートルになる?

――1クラスの生徒数はだいたい30人、1学年は3クラスあるからだいたい100人、全校生徒は6学年あるからだいたい600人

――求める長さは、30メートル×600人=18000メートル=18キロメートル。東京からだと、隣の川崎市までの距離だ!

学校の勉強のように正解を探すことだけが目的ではなく、知識や推論を組み合わせて答えのない問題に近づいていくワクワク感を味わえるのが、フェルミ推定だ。横山さんはこのほど出版した『論理的思考力が育つ 10歳からのフェルミ推定』(くもん出版)という本で、子どもでも楽しめるフェルミ推定の問題をたくさん紹介している。

「全校生徒が食べたスパゲティーをつなげてみたら? といった、くだらないけど面白い設定ができるのも、フェルミ推定の魅力です」

子どもと一緒に楽しむには、「国語辞典のページ数は?」といった、答えが調べられるものをテーマにしてフェルミ推定をしてみるのも面白いのではないかと横山さんは語る。

「質問をいくつまでしていい、とか、ヒントを出してあげるとか、いろいろなルールをつくると楽しめるのではないでしょうか」

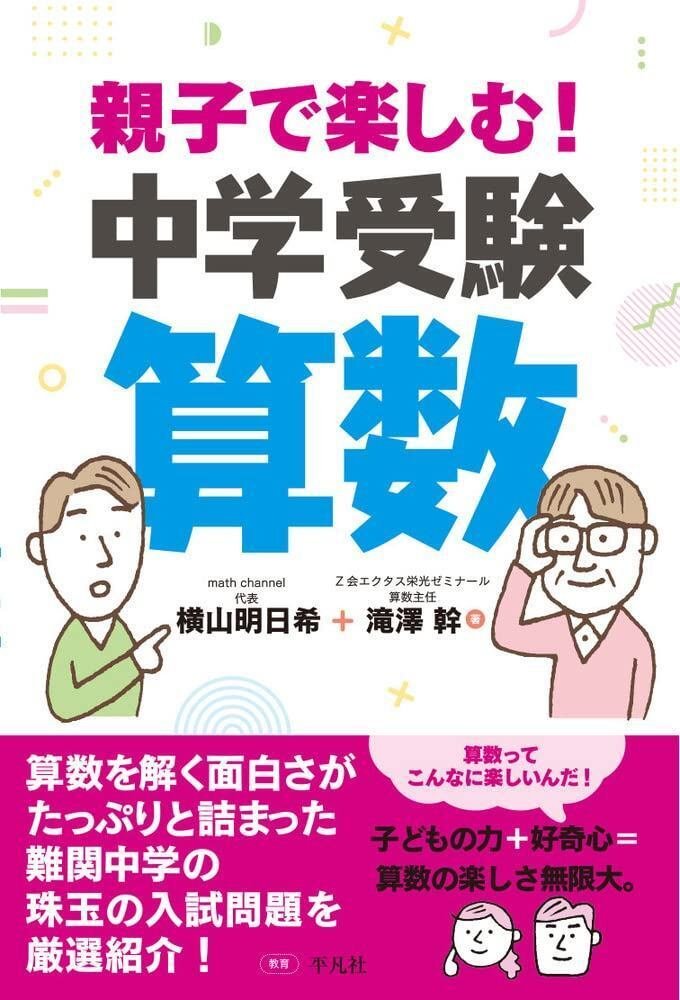

難関中学の入試問題を題材に、算数を解く面白さ、楽しさを子どもに伝えるヒントが詰まった一冊。横山さんおすすめの問題は、麻布中学(東京)の問題。「考えさせられる、工夫が見える」と評する

横山さん自身は小さいとき、家にたくさんの図鑑があったことを覚えている。数そのものがもともと好きで、幼稚園の通園バスの中では「1、2、3、4……」とずっと数を数えていた。

「算数が好き、というよりは、日常のなかに算数があるという感覚でしたね」

そのため算数の成績もよかったが、中学に入って一度成績が落ちてしまう。

「みんなと同じように勉強すること自体に疑問を覚えて、宿題も出さなかったんです」

高校に入学し、学校の図書室に足を運んだ横山さんは偶然、大量の数学書が並んだ棚を見かけた。「学校の授業では触れられない『数学』がこんなにあるんだ」ということに衝撃を受けた。暗号論や数学史といった本をジャンルを問わず読んで関心を高め、大学でも数学を専攻し、数学を広める会社を経営するまでになった。

「小さいときにいろいろ図鑑を読んでいたので、『なにかを知ることは、ワクワクすることだ』という素地はあったんだと思います」

(ジュニア編集部・福井洋平)