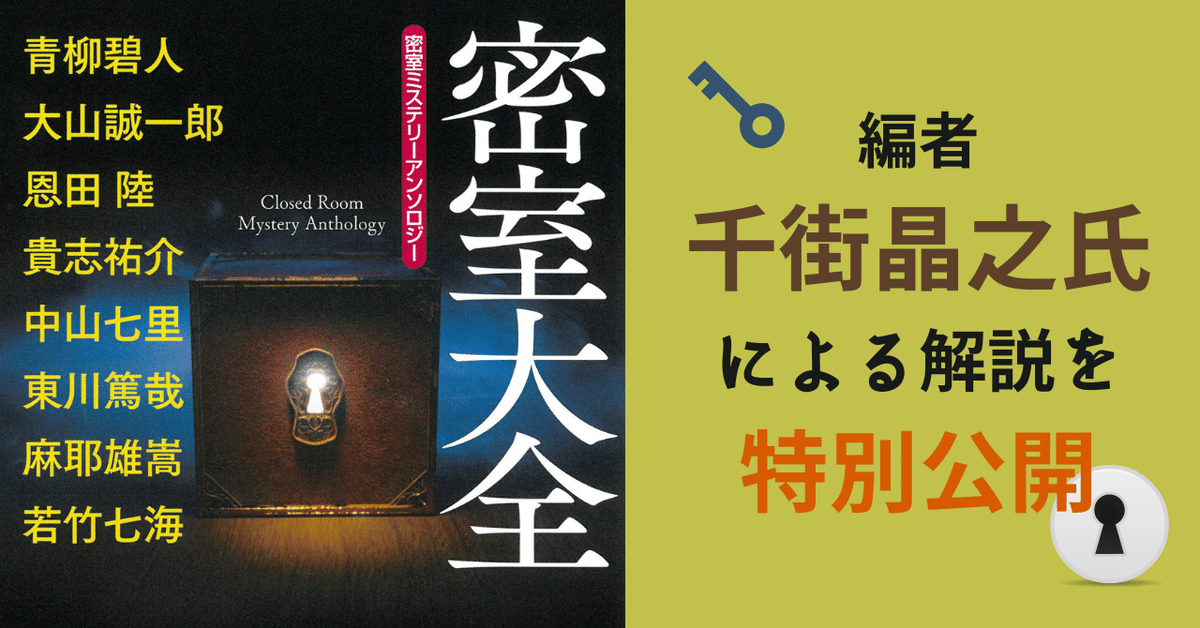

緻密に構築されたトリックに挑む『密室ミステリーアンソロジー 密室大全』/編者の千街晶之氏による解説を期間限定で特別掲載!

遥か昔から、密室トリックのネタはとっくに切れたと言われつつも、実際には密室トリックが枯渇したことなどなく、今でも多くのミステリー作家が新たな密室を生み出し続けている。何故、ひとはこれほどまでに密室に魅了されているのか――。

『密室ミステリーアンソロジー 密室大全』(朝日文庫)は、タイトルからもわかる通り「密室」がテーマ。青柳碧人、大山誠一郎、恩田陸、貴志祐介、中山七里、東川篤哉、麻耶雄嵩、若竹七海(敬称略)の実力派ミステリー作家8名の作品を収録しています。

収録作品

青柳碧人「密室龍宮城」

大山誠一郎「佳也子の屋根に雪ふりつむ」

恩田陸「ある映画の記憶」

貴志祐介「歪んだ箱」

中山七里「要介護探偵の冒険」

東川篤哉「霧ケ峰涼の屋上密室」

麻耶雄嵩「密室荘」

若竹七海「招き猫対密室」

本作の刊行にあたり、編者でミステリー評論の第一人者でもある千街晶之氏による解説全文を特別公開いたします。

ミステリーというジャンルの出発点は、エドガー・アラン・ポーが1841年に発表した「モルグ街の殺人」(『モルグ街の殺人・黄金虫』所収、新潮文庫)であるというのが通説になっている。つまり2023年現在、ミステリーは182年の歴史を持っているわけだが、この作品は密閉されたアパルトマンでの惨劇を扱っているため、密室ものの歴史も全く同じ長さということになる。

密室というと、扉も窓も施錠されていて出入り不可能な部屋を思い浮かべるのが普通と思われる。しかし、現場となった建物の周りに犯人の足跡がなかったり、目撃者が見張っていて誰も近づけない場所で事件が起きたり……といった場合も密室に含めることが多い。江戸川乱歩の『孤島の鬼』(角川ホラー文庫)における海水浴場の殺人のような、開放された衆人環視の場所での事件も広義の密室に含める場合もある。

この182年間、密室もののミステリーがどれだけ執筆されてきたのかは不明だが、膨大な数に上ることは間違いない。代表的なものだけでも、海外では、イズレイル・ザングウィルの『ビッグ・ボウの殺人』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、アーサー・コナン・ドイルの「まだらの紐」(『シャーロック・ホームズの冒険』所収、創元推理文庫)、ガストン・ルルーの『黄色い部屋の謎』(創元推理文庫)、メルヴィル・デイヴィスン・ポーストの「ズームドルフ事件」(江戸川乱歩編『世界推理短編傑作集2(新版)』所収、創元推理文庫)、S・S・ヴァン・ダインの『カナリア殺人事件』(創元推理文庫)、ロナルド・A・ノックスの「密室の行者」(江戸川乱歩編『世界推理短編傑作集4(新版)』所収、創元推理文庫)、F・W・クロフツの『二つの密室』(創元推理文庫)、エラリー・クイーンの『チャイナ蜜柑の秘密』(角川文庫)、レオ・ブルースの『三人の名探偵のための事件』(扶桑社ミステリー)、カーター・ディクスン(ジョン・ディクスン・カー)の『ユダの窓』(創元推理文庫)、マルセル・F・ラントームの『騙し絵』(創元推理文庫)、ピーター・アントニイの『衣裳戸棚の女』(創元推理文庫)、ランドル・ギャレットの『魔術師が多すぎる』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、ジョン・スラデックの『見えないグリーン』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、ビル・プロンジーニの『迷路』(徳間文庫)、ポール・アルテの『第四の扉』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、ピーター・ラヴゼイの『猟犬クラブ』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、ジェフリー・ディーヴァーの『魔術師』(文春文庫)等々が存在している。

日本では、戦前に江戸川乱歩の「D坂の殺人事件」(『江戸川乱歩傑作選』所収、新潮文庫)や小栗虫太郎の「完全犯罪」(『日本探偵小説全集6 小栗虫太郎集』所収、創元推理文庫)などの作例があるが、開放的な日本家屋で密室を構成することが難しかったせいもあり、本格的な開花は戦後を待たなければならなかった。この時期から現在に至る代表的作例を挙げるなら、横溝正史の『本陣殺人事件』(角川文庫)、高木彬光の『刺青殺人事件』(光文社文庫)、天城一の「高天原の犯罪」(『天城一の密室犯罪学教程』所収、宝島社文庫)、鮎川哲也の「赤い密室」(北村薫編『下り“はつかり”――鮎川哲也短編傑作選Ⅱ』所収、創元推理文庫)、笹沢左保の『霧に溶ける』(祥伝社文庫)、陳舜臣の「方壺園」(同題短篇集所収、ちくま文庫)、中井英夫の『虚無への供物』(講談社文庫)、仁木悦子の『二つの陰画』(『名探偵コレクション② 面の巻』所収、出版芸術社)、海渡英祐の『伯林―― 一八八八年』(講談社文庫)、森村誠一の『高層の死角』(角川文庫)、大谷羊太郎の『殺意の演奏』(講談社文庫)、都筑道夫の『最長不倒距離』(光文社文庫)、山田風太郎の『警視庁草紙』(角川文庫)、山村美紗の『花の棺』(光文社文庫)、泡坂妻夫の「右腕山上空」(『亜愛一郎の狼狽』所収、創元推理文庫)、赤川次郎の『三毛猫ホームズの推理』(光文社文庫)、竹本健治の『匣の中の失楽』(講談社文庫)、逢坂剛の『裏切りの日日』(集英社文庫)、梶龍雄の『リア王密室に死す』(徳間文庫)、島田荘司の『斜め屋敷の犯罪』(講談社文庫)、東野圭吾の『放課後』(講談社文庫)、法月綸太郎の『雪密室』(講談社文庫)、有栖川有栖の『46番目の密室』(講談社文庫)、笠井潔の『哲学者の密室』(創元推理文庫)、京極夏彦の『姑獲鳥の夏』(講談社文庫)、山口雅也の「侘の密室」(『日本殺人事件』所収、双葉文庫)、森博嗣の『すべてがFになる』(講談社文庫)、二階堂黎人の『人狼城の恐怖』(講談社文庫)、芦辺拓の『時の密室』(講談社文庫)、愛川晶の『巫女の館の密室』(光文社文庫)、歌野晶午の『密室殺人ゲーム王手飛車取り』(講談社文庫)、柄刀一の『密室キングダム』(光文社文庫)、青崎有吾の『体育館の殺人』(創元推理文庫)、井上真偽の『その可能性はすでに考えた』(講談社文庫)、今村昌弘の『屍人荘の殺人』(創元推理文庫)、辻真先の『たかが殺人じゃないか 昭和24年の推理小説』(創元推理文庫)、米澤穂信の『黒牢城』(KADOKAWA)、白井智之の『名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件』(新潮社)等々、やはり枚挙に遑がない。密室の扱いも、トリックが作品の中心と言えるものから、密室自体は付随的な要素であるものまで多種多様である。

また密室ものをメインとしたアンソロジーや競作集も多く、H・S・サンテッスン『密室殺人傑作選』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、エドワード・D・ホック編『密室大集合 アメリカ探偵作家クラブ傑作選(7)』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、中島河太郎編『密室殺人傑作選』(サンポウ・ノベルス)、渡辺剣次編『13の密室 密室推理傑作選』(講談社文庫)、鮎川哲也編『密室探求』(文庫版は全2巻、講談社文庫)、山前譲編『真夜中の密室』(飛天文庫)、鮎川哲也監修・山前譲編『密室の奇術師 本格推理展覧会 第1巻』(青樹社文庫)、『ミステリーアンソロジー 密室殺人事件』(角川文庫)、二階堂黎人編『密室殺人大百科』(全2巻、講談社文庫)、二階堂黎人・森英俊編『密室殺人コレクション』(原書房)、『大密室』(新潮文庫)、『密室レシピ ミステリ・アンソロジーⅢ』(角川スニーカー文庫)、『密室と奇蹟 J・D・カー生誕百周年記念アンソロジー』(創元推理文庫)、『THE密室』(実業之日本社文庫)、『鍵のかかった部屋 5つの密室』(新潮文庫nex)、『ステイホームの密室殺人 コロナ時代のミステリー小説アンソロジー』(全2巻、星海社FICTIONS)などが思い浮かぶ。

これだけ膨大な密室ものが乱立すると、そのトリックを分類・整理しようという流れも当然のように出てくる。ジョン・ディクスン・カーの『三つの棺』(ハヤカワ・ミステリ文庫)では、名探偵のフェル博士が「密室講義」を行っている。密室の分類としてはこれが最もメジャーであり、今世紀に入っても中国製のミステリー映画『唐人街探偵 東京MISSION』で引用されていたほどである。他にも、クレイトン・ロースンの『帽子から飛び出した死』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、H・H・ホームズ(アントニー・バウチャー)の『九人の偽聖者の密室』(国書刊行会)、ポール・アルテの『死まで139歩』(ハヤカワ・ミステリ)などで、カーを補足するかたちで密室の分類が行われている。日本では、江戸川乱歩の「類別トリック集成」(『江戸川乱歩全集 第27巻 続・幻影城』所収、光文社文庫)を先駆として、天城一の「密室作法」(『天城一の密室犯罪学教程』所収)、二階堂黎人の『悪霊の館』(論創社)、小森健太朗の『ローウェル城の密室』(ハルキ文庫)、柄刀一の「時の結ぶ密室」(二階堂黎人編『密室殺人大百科 下』所収、講談社文庫)、西尾維新の「掟上今日子の密室講義」(『掟上今日子の挑戦状』所収、講談社文庫)などで分類が試みられている。

密室トリックについては、現在までにアイディアは既に出尽くしたという見方もある。1941年、アメリカのミステリー評論家ハワード・ヘイクラフトは『娯楽としての殺人 探偵小説・成長とその時代』(国書刊行会)の中で、これからミステリーを書こうとする新人に向けて「密室の謎は避けよ。今日でもそれを新鮮さや興味をもって使えるのは、ただ天才だけである」(林峻一郎訳)と警告している。また、紀田順一郎は1962年に佐藤俊名義で執筆した「密室論」(『幻想と怪奇の時代』所収、松籟社)で「密室に夕暮が訪れた。閂のかかった分厚い扉をこじあけようとする者は既にない」「現代でも密室は古典として存在している。過去の遺産である。しかし『黄色の部屋』とても、前時代の与えた賞讃で辛うじて命脈を保っている、その他の密室一般はその余光にすがって生きている、老いた無形文化財にすぎない」と述べている。そのような遥か昔に悲観論が記されていたにもかかわらず、右に記したように日本では密室ものが絶えず発表されてきた。少し前までは、それは日本の特殊事情であるという見方が一般的だったけれども、一時期は密室ものがあまり発表されなくなっていた英米ですら、日本のミステリーが翻訳により逆輸入された影響もあって、最近は『レイン・ドッグズ』(ハヤカワ・ミステリ文庫)のエイドリアン・マッキンティ、『死と奇術師』(ハヤカワ・ミステリ)のトム・ミードら、密室ものを積極的に執筆する新人が登場している。

何故、ミステリー作家たちはこれほどまでに密室の魅力に取り憑かれているのだろうか。そのような疑問が湧いたところで、本書の収録作を読むことでその答えを探ってみよう。本書では、現役作家の比較的新しめの作品(1990年代後半以降)から、密室ミステリーの逸品を選んでみた。

青柳碧人は、数学ミステリー『浜村渚の計算ノート』(講談社文庫)で第3回「講談社Birth」小説部門を受賞してデビューした。本格ミステリーを軸としつつ、その作風は特殊設定ミステリー、倒叙ミステリーなど幅広く、トリックメーカーとしての強みを活かした作品が多いという印象だ。

「密室龍宮城」(初出《小説推理》2017年6月号)は、著者のヒット作『むかしむかしあるところに、死体がありました。』(双葉文庫)のうちの一篇。この連作は、日本の昔話の世界を背景に、アリバイ崩しや倒叙などミステリーのさまざまなモチーフを扱っているが、本作の背景は「浦島太郎」、モチーフは「密室」。龍宮城で起こった密室殺人(といっても被害者は人間ではないが)の真相を探るために浦島太郎が推理するという内容であり、そのトリックは「浦島太郎」の世界でなければ絶対に成立しないような奇想天外なものだ。

大山誠一郎は、唯一の長篇『仮面幻双曲』(小学館文庫)を除く著書がすべて短篇集であることからも窺える通り、短篇においてこそ本領を発揮するタイプの本格ミステリー作家であり、数多くの短篇がアンソロジーに収録されている。文庫化の際に大幅改稿するなど、自身の作品の研磨を怠らない姿勢も注目される。

「佳也子の屋根に雪ふりつむ」(初出『不可能犯罪コレクション』二階堂黎人編、原書房、2009年6月)は、不可能犯罪が起きると時空を超えて現れる正体不明の名探偵、通称「密室蒐集家」が活躍する連作『密室蒐集家』(第13回本格ミステリ大賞受賞作。文春文庫)の一篇。医師が自宅で殺害され、外に積もった雪には被害者以外の足跡がない。唯一、犯行可能だった主人公・佳也子を、密室蒐集家はいかにして窮地から救うのか……。少ない登場人物の中で意外性を演出するという難事に挑んで、見事に成功させた傑作である。

恩田陸は、ホラー、ファンタジー、SFなどあらゆるジャンルを得意としている印象がある作家だが、その中でミステリーも一つの大きな柱であることは間違いない。『夏の名残りの薔薇』(文春文庫)や『ユージニア』(角川文庫)など、長篇ではオープン・エンドを特色としている一方、『象と耳鳴り』(祥伝社文庫)に収録されているような短篇では、江戸川乱歩が言うところの「奇妙な味」と謎解きを絶妙に融合させている。

「ある映画の記憶」(初出『大密室』新潮社、1999年6月)もそのような短篇である。語り手の「私」が昔見たある映画について調べているうちに、その中の出来事に似た叔母の溺死事件を回想する内容だが、著者の作品には『木曜組曲』(徳間書店)など、過去に起きた未解決事件について推理する「回想の殺人」ものが幾つかあり、本作もその系譜に連なる秀作だ。なお、作中の映画『青幻記』は実在しており、本作が発表されたアンソロジー『大密室』に併録されたエッセイ「密室、この様式美の極み」によれば、主人公の体験は(山本周五郎の原作だと勘違いしていた点なども含め)著者自身のそれを踏まえているという。

貴志祐介はホラー作家としてデビューしたが、恩田陸同様、ジャンルに囚われることがないタイプの作家である。そんな著者が初めて挑んだ本格ミステリー『硝子のハンマー』(角川文庫)は、防犯コンサルタント(実は泥棒)の榎本径と弁護士の青砥純子のコンビが難解な密室殺人の謎に挑む長篇だった。この作品が好評を博したためシリーズ化されたが、『狐火の家』『ミステリークロック』(ともに角川文庫)など、いずれも考え抜かれた密室トリックをめぐって犯人と榎本の頭脳対決が繰り広げられる内容となっている。

「歪んだ箱」(初出《野性時代》2010年5月号)は、その「防犯探偵・榎本」シリーズの一篇。このシリーズには、犯人が最初から明かされている倒叙ミステリーが幾つか含まれているが、本作もそうである。高校教師の杉崎は自分に欠陥住宅を売りつけた悪徳工務店社長を殺害し、ある方法によって密室での事故死に見せかける。さて、そのトリックとは……というのが解くべき謎だが、欠陥住宅という現場、主人公のキャラクター設定などが有機的に組み合わさったトリックとなっていて、隙のない仕上がりを示している。

中山七里は『さよならドビュッシー』(宝島社文庫)で第8回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞してデビューし、その後は凄まじいほどの勢いで作品を発表している作家である。『贖罪の奏鳴曲』(講談社文庫)や『護られなかった者たちへ』(宝島社文庫)など、映像化された作品も多い。

「要介護探偵の冒険」(初出『別冊宝島1711 「このミステリーがすごい!」大賞STORIES』、2010年11月)は、『さよならドビュッシー 前奏曲 要介護探偵の事件簿』(宝島社文庫。『要介護探偵の事件簿』を改題)の一篇。デビュー作でヒロインの祖父として登場した香月玄太郎が探偵役である。彼は下半身が不自由となり車椅子生活を送る身だが、安楽椅子探偵としてではなく、自ら犯罪の現場に出向いて調査するのが常だ。密室で建築士が変死した事件を扱った本作では、奇想天外な密室トリックそのものより、その実現可能性を綿密に検討した点こそが読みどころと言える。

東川篤哉は『密室の鍵貸します』(光文社文庫)でデビューして以降、一貫してユーモア本格ミステリーを執筆し続けている稀有な作家であり、ギャグに伏線を紛れ込ませる技巧にかけては右に出る者がいない。2010年刊行の『謎解きはディナーのあとで』(小学館文庫)は、本格ミステリー界では珍しい大ベストセラーとなった。

「霧ケ峰涼の屋上密室」(初出《月刊ジェイ・ノベル》2009年7月号)の主人公・霧ケ峰涼は、鯉ケ窪学園高校の2年生で、探偵活動を行うことを趣旨とする「探偵部」の副部長である。本作では、霧ケ峰涼が教育実習生の先生と会話している最中、屋上から女子生徒が落下してきて、先生が下敷きになってしまう。屋上は密室状態であり、状況から見ると他殺の線はあり得ないが、落下した生徒は自殺を否定した……という奇妙な事件だ。最後に明かされる真相は意外であると同時に、あまりにも皮肉な味わいに溢れている。

麻耶雄嵩は『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』(講談社文庫)でデビューし、『夏と冬の奏鳴曲』(講談社文庫)などの問題作を発表し続けている異才である。著者が生んだ探偵役は、不可謬の「銘探偵」メルカトル鮎、神様を自称して殺人を予言する少年・鈴木、使用人たちに調査も推理も任せきりの貴族探偵など風変わりなキャラクターばかりだが、そのことによって著者の作品群は、どんな探偵役でも本格ミステリーは成立するかという実験の様相を呈している。

「密室荘」(初出『メルカトルかく語りき』講談社ノベルス、2011年5月)はメルカトル鮎シリーズの一篇。本作には、メルカトルとそのワトソン役である美袋三条の二人しか登場人物はいない――死体を別にすればだが。「密室」という地名が気に入ったという理由でメルカトルが数年前に購入した別荘で、見知らぬ男の他殺死体が発見される。密室状態の別荘にはメルカトルと美袋しかいない。二人のうち一方が犯人でしかあり得ないのに、何故かそれが成立しない……という、ロジカルさと不条理さが両立した展開は著者独自の持ち味だ。密室ものには、このような可能性も残されているのである。

『ぼくのミステリな日常』(創元推理文庫)でデビューした若竹七海は、洗練されたユーモアと、背筋が凍るような人間の悪意という、一見相反する要素を含む小説を得意としている。「暗い越流」(同題短篇集所収、光文社文庫)で第66回日本推理作家協会賞短編部門を受賞したことからもわかるように、切れ味鋭い短篇の名手である。

「招き猫対密室」(初出《小説NON》1997年2月号)では、ある古本屋の主人と客が、曰くつきの招き猫にまつわる不審な現象について会話を繰り広げる。一方、それと並行して、「ぼく」という一人称で表される人物が、自分の車の中に閉じ込められている様子が描かれる。一般的な密室の概念とはやや異なるものの、被害者と犯人以外の第三者にはどうしてそんな事態になったのかわからない心理的な密室を描いており、皮肉と恐怖が混淆した余韻を残す著者ならではの短篇である。

こうして収録作を通読すると、トリックの実行可能性の検討をメインに据えた作品あり、結末の意外性を重視した作品あり、不条理小説めいた作品あり……とヴァラエティに富んでいるのみならず、密室を通して各作家が自身の作風の特色を強く打ち出している点が極めて興味深い。

先にタイトルを挙げた『鍵のかかった部屋 5つの密室』は、(今では時代遅れと見なされている)鍵と糸を使った密室というテーマを敢えて5人の作家に与えた競作集だったが、同じテーマでも作家によって異なる仕上がりとなっている。そのことが示す通り、密室については誰が書いても同じになるなどということはなく、各作家独自の味が必ず滲み出る。つまり、密室とはミステリー作家の自己表現の手段として最適のテーマであり、だからこそその命脈が絶えることはないのではないか……と、先の「何故、ミステリー作家たちはこれほどまでに密室の魅力に取り憑かれているのだろうか」という疑問への私なりの答えを出して本稿を締めくくることにしたい。