とある大学院生の自己紹介

じめまして。"ばら"と申します。note初投稿です。

タイトルにもある通り、私は大学院生です。現在は博士課程に在籍しています。

この記事では、私自身と自分の研究について簡単な紹介をしたいと思います。

読んでいただけると嬉しいです。

人となり

理工系大学院の博士課程に在学中の大学院生です。学部4年時からずっと同じ研究室で、システム制御理論に関する研究を続けています。標準年数の3年間では卒業できなかったため、2020年4月からは2回めのD3として学生生活を送っています。

いろいろと紆余曲折はありましたが、先日、ついに博士論文を提出しました。最終諮問も無事に終わりましたので、あとは卒業を待つのみです。今年の秋に卒業して、その後は海外でポスドクを始める予定です (が、こんな情勢なのでどうなることやら...) 。

私は、一回こうと決めたらそれを突き詰めていく、頑固でマイペースな性格です。

これまでの人生を振り返ると、結局のところは自分の好奇心が赴くままに進む傾向が強いように思えます。とにかく「やりたいことをやる」ことに重きをおく人間です。元々はかなり完璧主義なところもありましたが、成長するにつれて丸くなっているように自分では感じています。

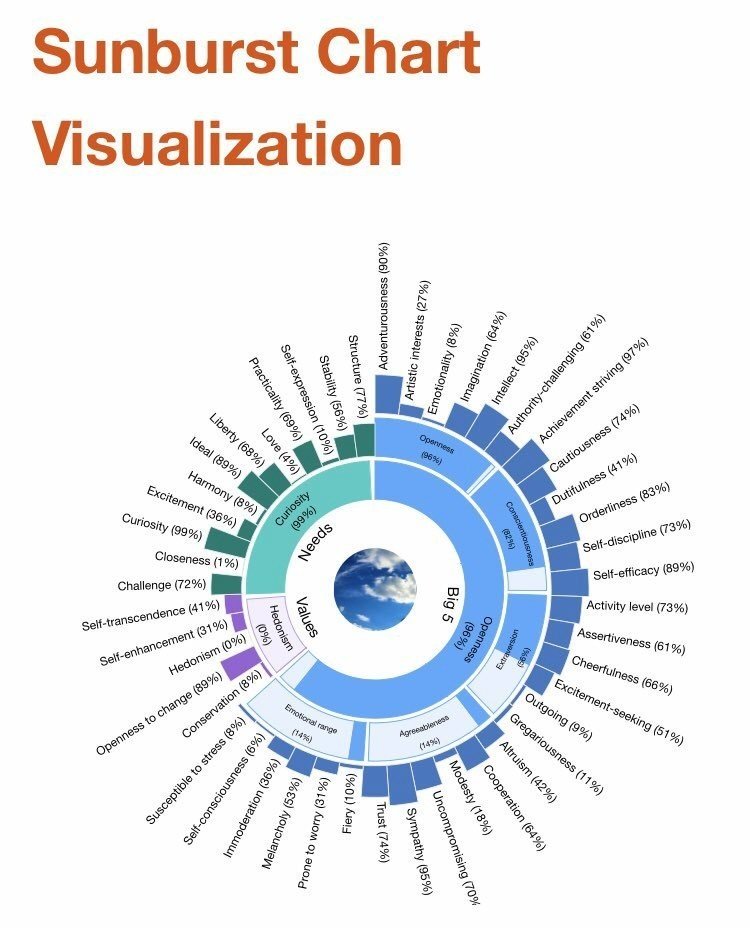

あとは、好奇心が強いです。以前Twitterで流行っていたIBMの性格診断を試してみると、見事に好奇心の項目が突出していました。

バックグラウンド

私の研究分野は広いくくりで考えると「システム制御理論」です。とは言っても、昔からずっと制御をやりたかったわけではありません。大学入学時は違うことに興味がありましたし、そもそも「システム制御」という分野があることを知りませんでした。

なぜ今の研究テーマにたどり着いたのかを、簡単に振り返ってみたいと思います。

中学生の頃からなんとなく工学をやりたいと思っていて、高校は理数科に進学しました。その後大学では、理工系の学部でシステム科学を専攻します。学部2年生のときに選択・配属されたコースでは、システムに関する専門知識を広く浅く学びました。

コースのカリキュラム内で勉強できる領域はかなり広かったと思います。大雑把にまとめると、

・数学系: 統計や最適化、関数解析など

・応用系: ロボット工学、制御理論、信号処理、人工知能など

・実験/実習系: プログラミングや回路など (実際に手を動かして何かを作る)

といった授業をとりました。

様々な知識を学びながらわかってきたのは、

・自分が得意なのはハードよりはソフトだけど、ソフトの開発をやりたいという感じでもない

・ 解析よりは自分で何かを作りたい

・ものづくりよりは「仕組みづくり」的なことに興味がある

ということです。なんとなく、理論系の研究室がいいかなと考えていました。

最終的には制御系の研究室に希望を出し、無事に配属されました。きっかけは3年生後期の授業に出てきた内容で、研究室ではその応用について研究できそうだったという理由からでした。

正直、研究室選びに関してそこまで長期的な考えは持っていませんでした。しかし、この選択結果は意外と妥当なものだったのかもしれない、と思っています。

そもそも、私の根本的な興味の対象は何かと考えてみると

・物事の効率化

・対象を思い通りに動かす

ことがベースになっています。"対象"が何であるかは (私にとっては) 本質ではなく、結局はやりたいことを実現するための方法論を探し求めていたのです。

結局なにを研究しているのか

私の研究のゴールをすごく大雑把に言うと、

「システムを作るエンジニアさんを助けるための基礎理論」

を確立すること(*後注)です 。

世の中には様々なシステムがあります。私は、それらの生成過程をサポートするための仕組みに注目しています。あくまで設計段階、しかもそのベースとなる理論を考えているので、自分の研究結果が普段の生活にわかりやすい形で現れることはないと思います。しかし「実は縁の下の力持ち的な形で世の中を支えている」という部分にとても魅力を感じます。

方法論的なことを言えば、私がやっているのは「計算機科学の道具を使って制御の問題を考える」ということです。これは、いわゆる王道の制御理論からは外れた道だと思います。2019年から日本学術振興会・特別研究員の資格も持っていますが、情報系の領域で採用されています。そもそも制御屋さんは何をしているのか、計算機科学の道具とは何なのか、などについて話すと長くなりそうなので、分野についての詳細な説明は別の機会に譲りたいと思います。

自分の研究テーマについて一般的な説明をするのにはいつも苦労します。もっとうまい表現ができるように精進します。

(*) もう少しだけ詳しく言うと「対象を思い通りに動かすために、どのように制御器 (またはシステムそのもの) を設計すればよいか」という設計論について研究しています。その中で「設計の正しさ」を数学的に保証するために、計算機科学やソフトウェア工学的なアプローチを導入しています。

このnoteの目的

このnoteでは、普段の研究生活に関することや進路についての話、研究内外でインプットしたことを記録しようと考えています。

それを通して

1. アウトプットを習慣化する

2. 自分の経験や考えを言語化・可視化する

3. 情報の共有をする

といったことができれば嬉しいです。もう少し打算的なことを言うと、研究者としてのスキル向上につながればいいなぁ、と思っています。

『アウトプット大全』によれば、インプット:アウトプット=3:7が理想的だそうなので、とにかくアウトプット量を増やすことが当面の目標です。

---------

ということで note を始めてみようと思い立ち、実は今年の4月にアカウントを作ったのですが、長らく放置していました (久々にログインしたら3ヶ月記念バッジが付与されてしまいました...) 。

が、最近自分の人生について考える機会も増えてきたので、思考整理する意味も込めていい加減書き始めようと思った次第です。

これからマイペースに書いていこうと思いますので、よろしくお願いします。

読んでいただいてありがとうございました。