”あるくんボード”で鍛える!矢状面・前額面・水平面・垂直軸のある体

【はじめに】

簡単な自己紹介

あるくん歩行体操教室、姿勢トレーナーの東 史(アズマ フミ)と申します。

大阪府枚方市の体操教室では、ミドル世代シニア世代の姿勢矯正と歩き方矯正トレーニングを行っています。

生徒さんのほとんどが、脊柱側弯をお持ちです。

解剖学の運動面と運動軸

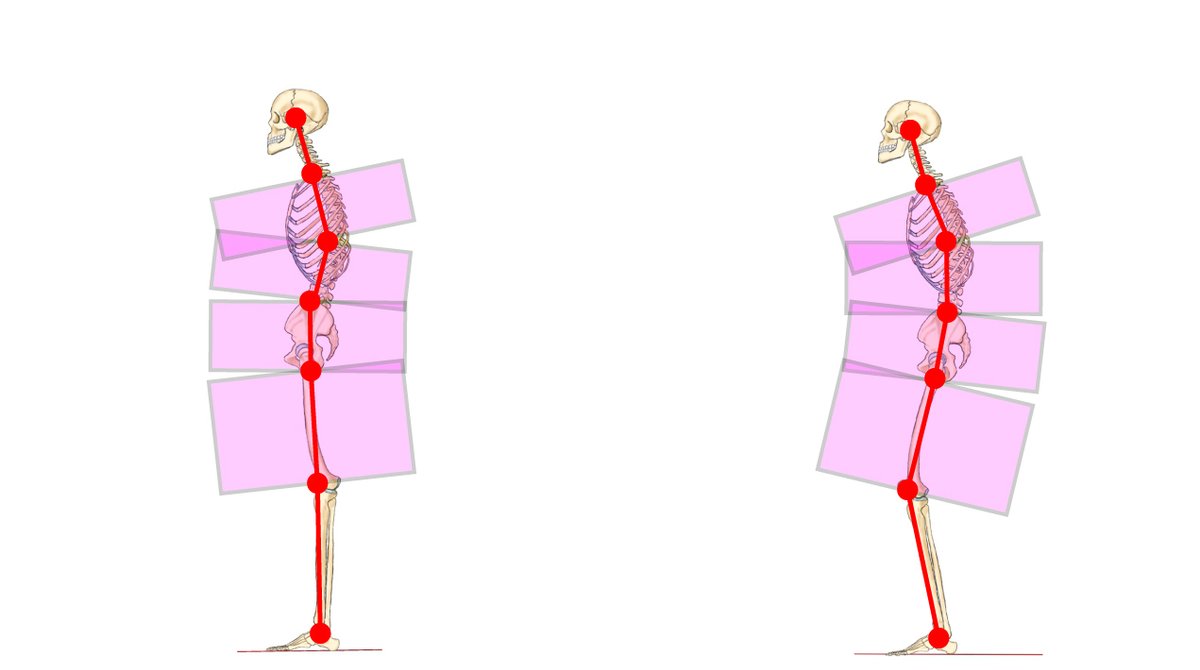

人の体の運動面と運動軸は上の図の通りです。

解剖学では、体を左右で分ける面と、前後で分ける面と、下半身と上半身に分ける面を運動面と言い、次の3つになります。

①矢状面:正中矢状面とも言い、体を左右で分ける面

②前額面:正中前額面とも言い、体を前部と後部で分ける面

③水平面:上半身と下半身で、体を二分する重力方向に垂直な平面

そして、運動面に対して垂直に、3つの運動軸があります。

A垂直軸:③水平面に対して垂直で、正中矢状面と正中前額面が重なる軸

B矢状‐水平軸:②前額面に対して垂直になる前後方向の軸

C前額-水平軸:①矢状面に対して垂直になる左右方向の軸

歩行など、空間における運動は関節を中心とした体節の回転運動で、その回転中心が運動軸になります。

これらは、体の水平垂直が守られて、初めて正常に働きます。

※下の記事では、運動面・運動軸の認識について書いています。

【運動が効果的にできない理由】

水平垂直が崩れて運動面が作れない

上記の、解剖学の運動面・運動軸の図の説明で、横線で訂正しているように、私は前額面にも正中前額面が存在すると思っていました。

垂直軸を構築する上で、脊柱を生理的弯曲に近付ける方が、矢状面、前額面の筋肉の繋がりを鍛え育てるのに、実践の感覚として効率的だと感じていたためです。

骨盤前傾、骨盤後傾、猫背など、姿勢の問題程度に考えている方が多いと思います。しかし、これを直さないと、運動面は作れません。

運動をいくら頑張っても効果的にできない理由になります。

悪い姿勢が、直接重大な健康問題になる認識を、私たちは感じていません。

しかし、直ちに問題は感じてなくても、体節の回転運動が非対称になり、その差は蓄積され大きくなっていきます。

そのために、バランス感覚の低下や骨格では関節への偏った負荷や神経の圧迫などの原因になります。姿勢の悪化は、並行して、呼吸器や消化器や血管や筋肉も、運動による刺激が偏るため、酷使するする場所や使うことができず機能低下する場所ができます。

足の裏に現れる運動面の状態

足裏の状態は、体の状態がどうかを物語っています。土踏まずの縦アーチは立位で起こる前額面の支点で、横アーチは矢状面の支点となります。

内股や外股のような足の向きは、直ちに筋力低下に繋がる訳ではありませんが、運動面はつながらず筋肉バランスは崩れ始めている表れです。

同時に、腰や股関節に負荷がかかり始めていることも考えられます。

外反母趾、浮指、偏平足は言うまでもなく、運動面が崩れていると考えられます。

【矢状面・前額面を鍛える】

〈あるくんボード左右の運動〉

あるくんボードの左右の運動は、左右に重心を移動するのに、垂直軸を保ちながら前額面で行われます。移動に合わせて、変化する矢状面の位置を切り替えて使うトレーニングになります。

土踏まずの横アーチで、足裏が支点に繰り返されるレジスタンス運動で、運動面の移り変わりを確認しながら強化します。

この矢状面の位置を切り替える対応力は、足腰が不安定な方こそが苦手で、必要なトレーニングです。

〈あるくんボード前後の運動〉

あるくんボードの前後の運動は、前後に重心を移動するのに、垂直軸を保ちながら矢状面で行われます。移動に合わせて、変化する前額面の位置を切り替えて使うトレーニングになります。

土踏まずの縦アーチで、足裏が支点に繰り返されるレジスタンス運動で、前額面の移り変わりを確認しながら強化します。

この前額面の位置を切り替える対応力は、姿勢の悪化や歩幅の減少がある方こそが苦手で、必要なトレーニングになります。

〈あるくんボード左右の運動〉〈あるくんボード前後の運動〉は、崩れた前額面や矢状面を起こしてつなげることから始めて、運動面を維持して立てる→動けるようにしていきます。

【水平面・垂直軸を鍛える】

上記で紹介した”あるくんボード”の左右の運動と前後の運動で、矢状面と前額面が整って働き始めると、下半身と上半身を繋ぐ大腰筋や腹直筋などが機能し始めます。

左右や前後に体重移動しても、下半身全体が動くのに対して、上半身を維持したままブレなく動くトレーニングになります。

自重がかかった状態で股関節を伸ばし、可動域いっぱいで動かしても、骨盤はブレることなく、体重移動できる段階になると水平面の意識がはっきりしてきて、垂直軸の意識が可能になります。

【メソッドで改善した例(期間で比較)】

生徒さんの例を挙げて、紹介させていただきます。

円背・腰部後弯症の70代女性

〈メソッド開始から1カ月経過〉

膝屈曲をなおして、足首、膝、股関節を伸展して使えるように導くことと、背骨の弯曲を解しながら円背で潰れた腹部と胸部前側を持ち上げて、崩れて機能していない運動面を整えている途中です。

開始前の状態は、腹部胸部が圧迫されて、少し歩くとすぐに息切れがしていたそうです。

円背と後弯症で崩れていた矢状面の立て直しを図ることで、メソッド開始から1カ月後、腹筋や胸筋の働きが改善し、息切れしなくなってきました。

矢状面・前額面を整えるためのトレーニングを継続中です。

脚長差・側弯症・反り腰・巻き肩の70代男性

〈メソッド開始から1年経過〉

仕事で作る歪みをメンテナンスしながら、姿勢維持できるようになってきました。手すり無しで、体重移動が可能になっていて、伸縮性の無かった脹脛を使えるようになってきました。

開始前の状態では、つまずきやすく、転倒して転ぶ不安を感じながら生活していました。

側弯症の左右の非対称や脚力の低下と合わさって起こる腹筋殿筋の低下の改善を図ることで、メソッド開始から1年後、歩行が安定し軽やかに動けるようになりました。

水平面・垂直軸を意識して体重移動が可能になってきました。

【まとめ】

年齢にかかわらず悪い姿勢では、運動面運動軸は崩れています。

『あるくんメソッド』は、運動面を整えて垂直軸を構築しなおすために考案しました。

体の水平垂直を改善することで、体節の回転運動が正常に働けば、体は細胞レベルで再生されます。

医療の進歩で長生きできる時代に、健康で生きるためには、体の垂直軸があるかどうかが重要です。

”あるくんボード”は、矢状面・前額面・水平面・垂直軸のある体づくりを可能するトレーニング器具です。

この記事が、参考や刺激になったと思ったら、スキ💗

他の記事も、期待したいと思ったらフォローをお願いします!

『あるくんメソッド』についての記事

あるくんボードのご購入はこちらから

あるくんボードでできるトレーニングの紹介ページ

オンラインレッスンはこちらから