単なる風景画じゃない!「音そのもの」を描いた名画

臨場感のある絵からは音が聴こえてきます。

海を描けば波の音が、馬を描けば蹄の音が、室内を描けば生活音が。

でも今日紹介するのは「音のある風景」ではなく、「音そのもの」を描いた絵です。

画家にしか鳴らせない音とは一体どんなものなのか…「耳」をすませて「見て」みましょう。

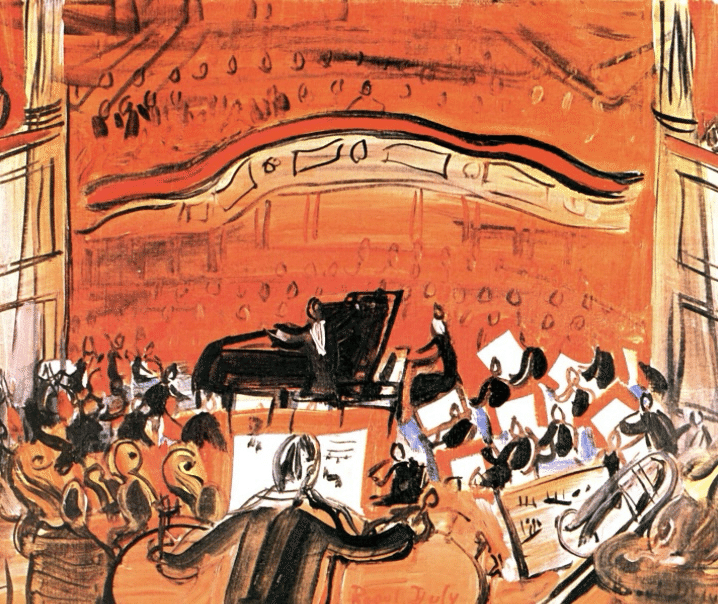

ラウル・デュフィ〜音色が見える画家〜

デュフィは19世紀末から20世紀前半に活躍したフランスの画家です。

親も兄弟も音楽家で、彼自身もバイオリンを嗜んでいました。

デュフィの絵には音楽家や楽器、コンサートをモチーフにしたものがたくさんあります。

カラフルで目を引きますよね!バイオリンが黄色かったり、コンサート会場がオレンジだったり。色彩がイマジネーションに溢れていて、独特の世界観を作り出しています。

音楽を聴いていると、頭の中に何かしらの情景が浮かんでくることがあります。デュフィの場合は、音楽の色が見える人だったのかもしれません。

色の塗り方も面白くて、輪郭の中を塗りつぶすというより、色で画面を区切るような描き方です。

枠線から解放された色彩は躍動感いっぱい!

私には色の層が五線譜で、線が音符のようにも感じられました。

飛び出すような色の勢いに乗り、キャンバスを超えて音楽が聴こえてきます。

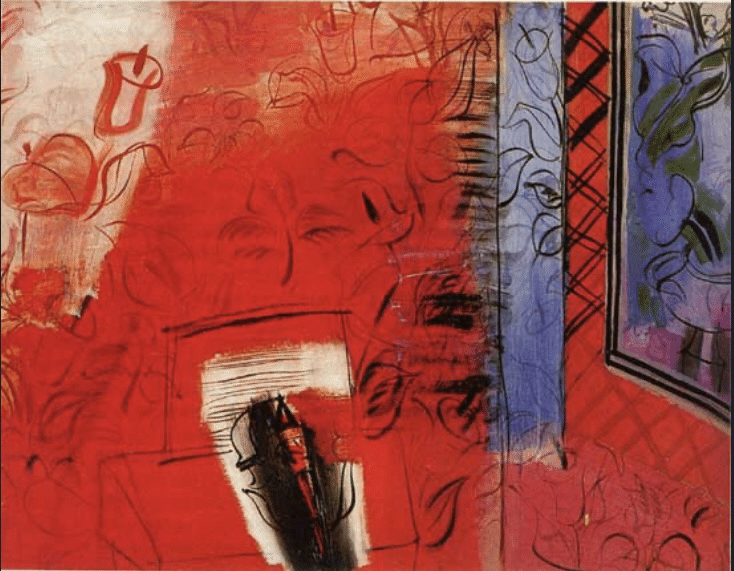

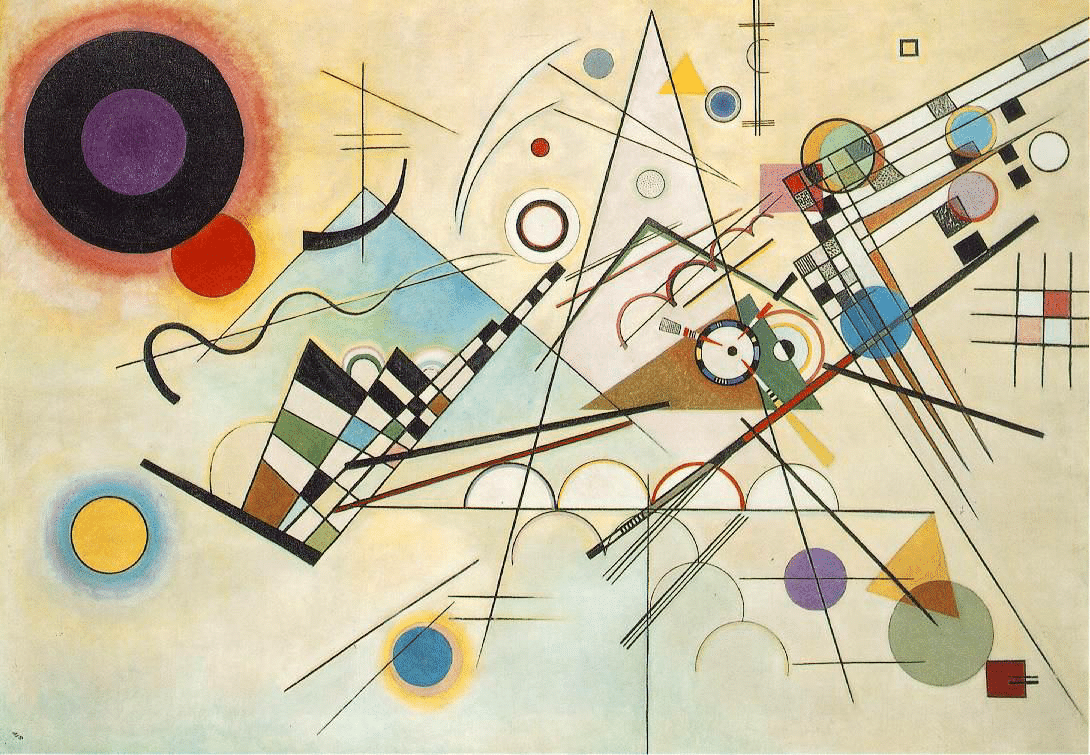

カンディンスキー 〜自由な旋律〜

カンディンスキーは抽象画のパイオニアとして知られています。

当初は風景画などを描いていたカンディンスキー。

抽象画に目覚めるきっかけの一つとなったのが、作曲家シェーンベルク(※)のコンサートに行ったことでした。

※シェーンベルク(1874〜1951)

調性を使わないなど、クラシック音楽界の常識を超えた革新的な音楽で知られています。

このコンサートに感銘を受けて描いたのが『印象Ⅲ』という作品です。

ピアノと聴衆らしきものは見えますが、タイトルを見なければ何を描いているか分かりません。

でも、ホールに鳴り響くオーケストラの迫力は伝わってきます。

抽象画の面白いところは、想像の余地がたくさんあるところです。

この曲線の優雅な線はバイオリンっぽいとか、この太い線はトランペットかなとか、鑑賞者が自由に音を奏でられるのが楽しいです。

ここでいうコンポジションとは作曲という意味です。

良い音楽は、たくさんの楽器がそれぞれの音色で全く違うパートを演奏していても、全体がしっかりまとまっています。

カンディンスキーの「音楽」も一見バラバラな線と色なのに、不思議と秩序が感じられます。

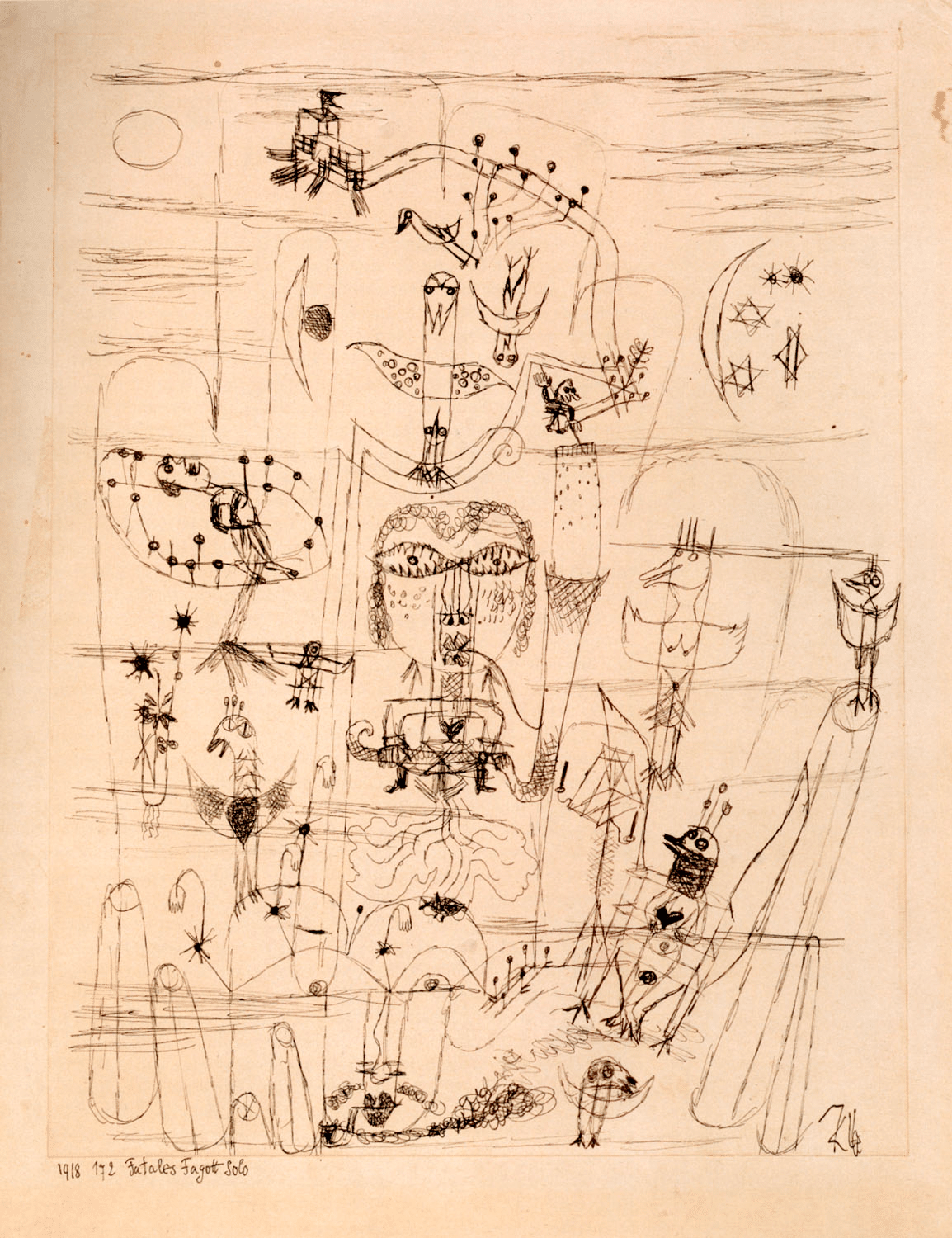

パウル・クレー 〜完璧なイマジネーション〜

クレーの絵は抽象画のようでも具象画のようでもあり、素朴ながら想像力にあふれています。

彼はプロのバイオリニストでもあり、音楽の歴史や理論に精通していました。

そのためかクレーの作品には、様々な音楽用語が出てきます。

(画面だと少し地味に見えるかもしれませんが、実物は色が本当に綺麗です。)

ちなみに

・フーガ = 同じメロディーを少しずつアレンジしながら繰り返していく音楽

・ポリフォニー = 複数のメロディーが同時に進行する音楽

…だそうですが、正直、素人の私にはよく分かりません。

でも作品を見ていると、たくさんの音が重なって響き合う様子は伝わってきます。

一見フリーダムなクレーの作品ですが、本当に自由気ままに描いたわけではありません。

クレーは線の引き方から色の作り方から何から何まで、絵の要素を超細かく分析&体系化していました。(興味のある方はクレーの書いた『造形思考』という本を読んでみてください。)

感覚的に心地よく、でも実は緻密に構成されている。それはまさに、クレーが愛したクラシック音楽そのものです。

描いたのは音楽への愛

今挙げた画家たちの共通点は、自らが演奏者でもあり、音楽への造詣が深いことです。作品から音楽への深い愛が伝わってきます。

彼らは音楽を風景として利用するのではなく、音楽そのものを絵という媒体で翻訳しました。その優れた耳で捉えた音楽を、私たちの目に心地よい形で示してくれています。

クレーの作品は何度見ても飽きません。そのわけは…

神は細部に宿る。名作には名作たる理由があります。