鏡の中の迷宮へ -ベラスケス『侍女たち』の謎

【月曜日は絵画の日】

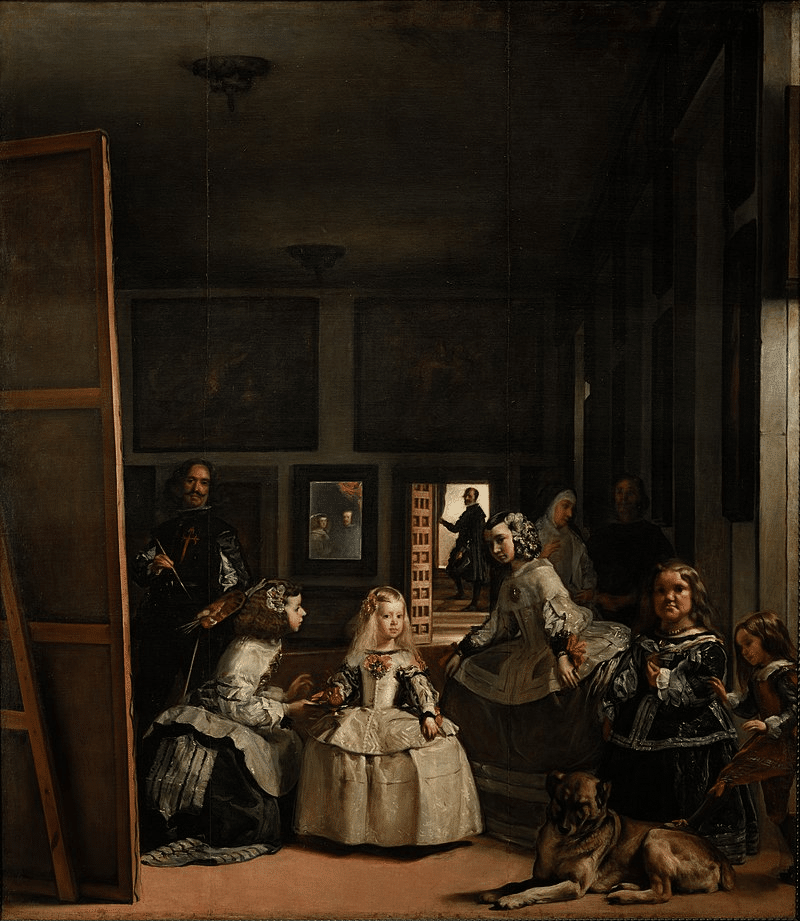

絵画史に残る名作の中でも、謎めいていて、特別な作品がいくつか存在します。スペインの画家ベラスケスの17世紀の作品『侍女たち』は、その中でも特別な一つでしょう。

見れば見るほど不思議な魅力が出てくる。まさに、人類の至宝の一つです。

ディエゴ・ベラスケスは1599年、スペインのセビージャ生まれ。10代の頃から、絵画の才能を発揮し、20代でスペイン国王フェリペ4世の肖像画を制作。国王に気に入られ、宮廷画家になります。

外交官や、宮廷全体の管理をする、事実上の宰相としての地位も与えられ、多忙な日々を送ります。イタリアに旅行して美術の勉強したりをするも、過労で倒れ、61歳で死去しています。

『侍女たち』は、1656年の、ベラスケス円熟期の傑作です。陽光の差し込む暗い昼の王室。中央には、白いドレスの輝くような王女。その周りにはおつきの女性二人に二人のこびとと、犬。

左には、巨大なキャンバスとイーゼルを前にした、画家の姿があり、奥の方のドアに、一人の男がいます。そして、その横の壁には、恐らく鏡に映っている夫婦の像があります。

プラド美術館蔵

まずこの作品は絵画として、細部の描写の魅力に溢れています。中央の王女の輝くような気品あふれる姿。そして、おつきの女性の躍動感あるポーズ。その傍らの画家の衣服の黒の美しさ、と色彩と構図の調和が素晴らしいです。

ベラスケス自身の姿である画家の衣服や影の黒と、王女のドレスの白の対照は、間違いなく「名作」の品格を与えています。

この絵画の変わった点は、ある意味「主役」が、画面の外にいるということでしょう。

これは、国王夫妻の前でポーズをとる王女と、夫妻の肖像を描く画家の絵です。画家や王女が視線を向ける先の、鑑賞者の場所に国王夫妻が立っているということになります。

それが、この作品の独自性に繋がっています。

絵画から写真に至るまで、人がポーズをとって、こちらに微笑みかけている画面は枚挙に暇がありません。その時、鑑賞者側に目を向けていることを、誰も変だとは思いません。

しかし、『侍女たち』の絵画をよく見ていると、そうしたものとは何か違う感触があります。また、視線がこちらを向いているため、アトリエを覗き見する感覚とも違います。

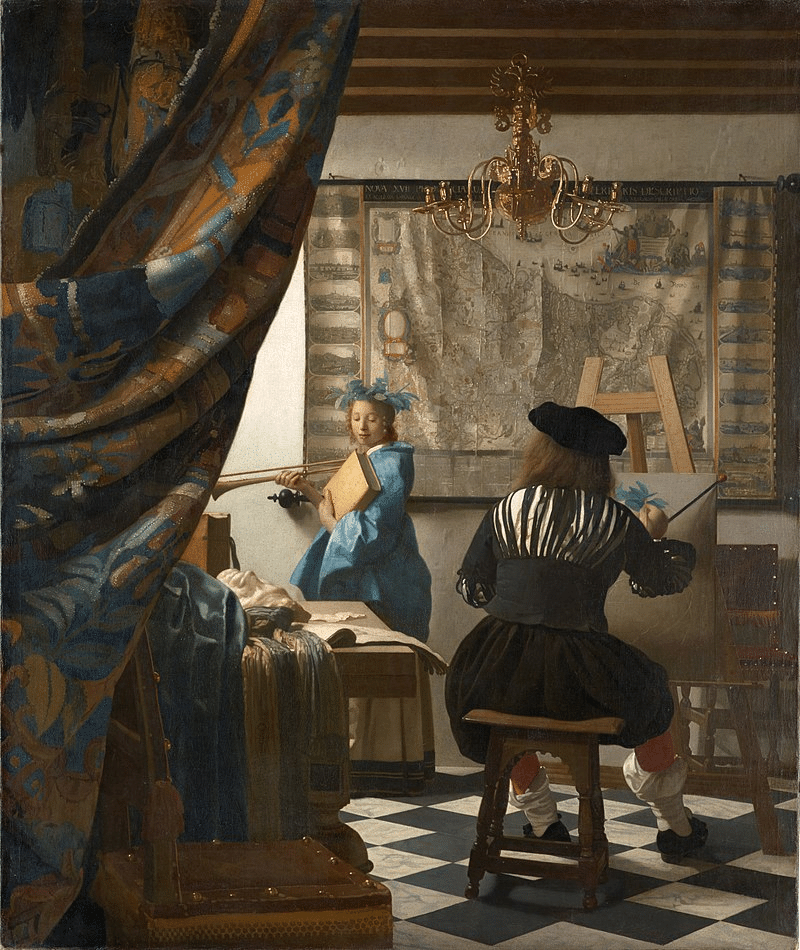

ウィーン美術史美術館蔵

画家は鑑賞者に背を向けてモデルを描く。

『侍女たち』とは真逆の構図

鑑賞者はアトリエを覗き見する形で、

左側のカーテンがそれを強調する。

こうした構図が一般的であり

『侍女たち』の特異さが分かる

この絵画は、哲学者のミシェル・フーコーが、名著『言葉と物』(1968年)の冒頭でかなりの長さで描写して話題になりました。

そこで書かれたことを乱暴にまとめると、ベラスケスが活躍した18世紀には、今までの古典的な表現とは違うものの見方が現れ、このような複雑な表現が可能になったということです。

また、この絵画を「絵画の神学」や「芸術の原理」のように称賛する声もあるようです。ただ、個人的には、そうした見方に同意するのは難しいです。

なぜなら、18世紀どころか、現在に至るまで、ここまで複雑で魅力的で、しかも謎めいている作品はほとんど存在しないからです。

プラド美術館蔵

ベラスケスの作品の中でも

『侍女たち』程

過激で複雑な作品は他にない

その謎めいた質感が何から出てくるのかというと、おそらく、画面の中央にある、国王夫妻を映した鏡ではないでしょうか。

本来ここに鏡がある必然性は何もないのですが、流石に国王を画面に入れておかないとまずいと思ったのでしょうか。筆を持つベラスケスの知的な姿に比べて、格段に小さく、亡霊のような姿は、画家の威光が無意識に表現されているのかもしれません。

そうした解釈はおいておいても、そこに鏡像があることで、鑑賞者は、「画面の外側に国王夫妻がいる」ということを認識することになります。

すると、どうなるでしょう。鑑賞者は、国王夫妻の場所に身を置くだけでなく、この場所を鏡に映すと、国王夫妻が映るということも認識します。

あたかも、鏡に映った私たち鑑賞者の姿が、国王夫妻になってしまったかのような認識になるのです。

鏡に映った自分の姿が、自分の思った姿と違うかもしれない。それは魅惑的なイメージです。そのように描かれた絵もあるかもしれません。

『侍女たち』の凄みとは、「鏡に映ったあなたの姿は、あなたと違います」とアナウンスしたりせず、視点と鏡の組み合わせだけで、よくよくその絵を見た鑑賞者の立場を、無意識に揺らがせることにあります。

鏡の横の、階段を上る謎めいた男も、何を表しているのか不明です。もしかすると、鏡に映った私たちのイメージを持ち去って、暗い奥に逃げていく悪魔なのかもしれない。

勿論妄想ですが、まるで、ありふれたアトリエに何個も穴があけられて、異界の迷宮へと誘っているかのようです。それが説明ではなく、こちらの妄想に無意識に働きかける描写になっているのが、素晴らしいのです。

絵画に限らず、文学であれ音楽であれ、名作と呼ばれるものの多くは、論理的には簡単に説明できる描写に満ち溢れています。

しかし、それでも解明しきれない謎と、「こうかもしれない」という解釈や妄想を誘う不思議さがあります。それこそが、芸術を味わう最上の喜びのように思えるのです。

『侍女たち』を見ると、私はある映画のことを思い出します。以前、紹介したメロドラマの巨匠ダグラス・サークがハリウッドに亡命する前のドイツ時代1936年に制作した『第九交響楽』というメロドラマの傑作です。

高名な指揮者の妻でありながら、夫の愛に飢えた裕福な中年女性。彼の連れ子ともうまくいかず、詐欺師のような男と不倫関係にあり、脅迫されて、心身共に弱っています。

いよいよ進退窮まって衰弱した時、彼女に長年支えて、我が子のように可愛がっている召使の老女と会話します。「奥様以上に美しい人はいません」と励ます召使は、手鏡を差し出します。

その瞬間、カメラが切り替わり、手鏡に映った女性の像が、召使の顔に重なるのです。

二人の精神的な繋がりを表すこの描写。しかし、それ以上に、二人の人格や肉体が融合してしまったような、ひんやりとしてエロティックな感触があります。

『侍女たち』との共通点は、物語の文脈に沿わない広がりを持った表現であること、それが視線と鏡という簡素な装置で出来上がっていること。

そして、その鏡が、鑑賞している私たちに向けられているということです。

鏡とはそんな風に「私たち」を映し、さりげなく鑑賞者を異界に誘う装置であると言えるかもしれません。絵画や映画の中の鏡の使われ方を注目してみると、新たな発見があるかもしれませんね。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。