闇を包み込む灯 -ラ・トゥールの絵画の美しさ

【月曜日は絵画の日】

暗闇の中にかすかな光がある時、多くの人はそこにある種の希望の象徴を見出します。

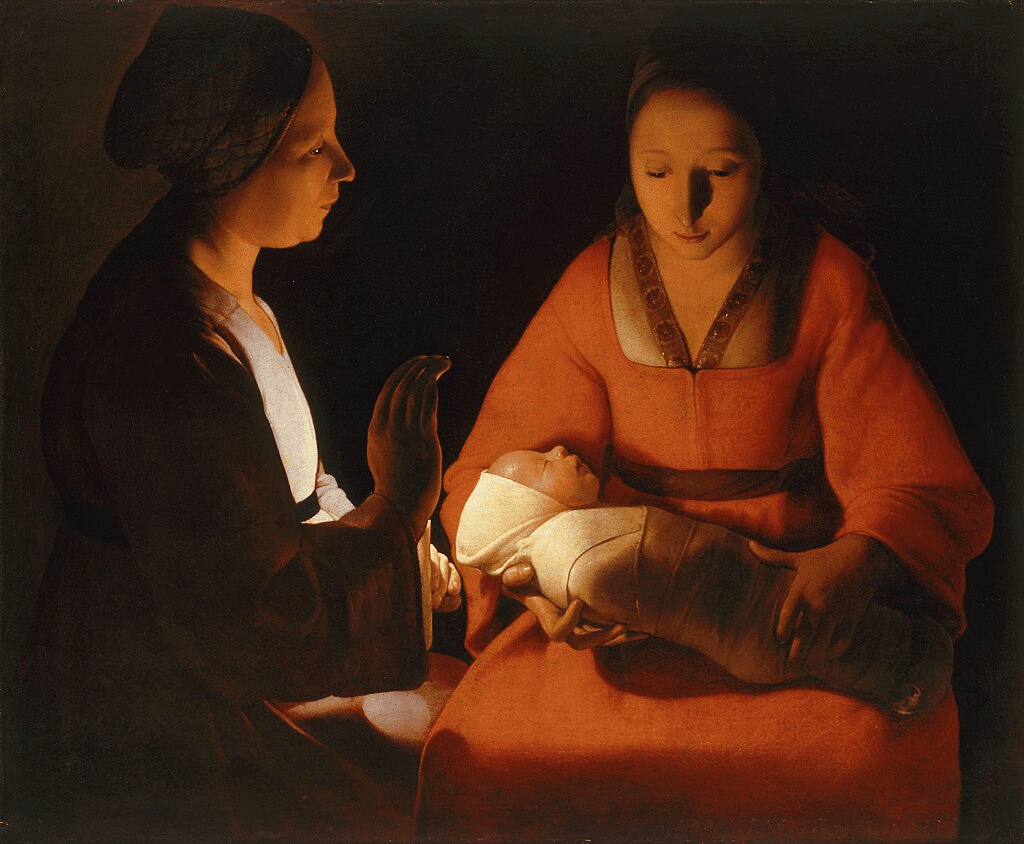

17世紀前半の画家ラ・トゥールは、闇の中、蠟燭に照らされた人物画で知られます。その美しさと静寂は、現在を以っても並ぶ作品の少ない、敬虔な力を持った絵画です。

ロサンゼルス・カウンティ美術館蔵

ジョルジュ・ド・ラ・トゥールは、1593年、現在のフランスとドイツの中間のロレーヌ公国生まれ。パン屋の息子ということ以外、詳細な生い立ちや、修業した場所等は分かっていません。

パン屋とはいえどちらかといえば裕福な家庭だったらしく、貴族階級の女性と結婚。彼女の故郷リュネヴィルに移り、弟子をとってと、20代後半にはどうやら画家として独り立ちしていたとみられています。

1634年、ロレーヌ公国消滅後は、フランス国王に接近し、ルイ13世のお気に入りとなって「国王付きの画家」の称号を得ます。

そのままリュネヴィルで活動を続けるも、1652年、妻子をペストで失い、その直後に自身も死去。58歳でした。

ラ・トゥールの絵画で高名なのは何と言っても、ロウソクの絵。『大工の聖ヨセフ』に代表される、闇の中で一本のロウソクやたいまつを持ち、その光にあかあかと照らされる人々を描いた絵画でしょう。

ルーブル美術館蔵

あるいは『マグダラのマリア』のように、夜、一本のロウソクを前に物思いに沈む人物。全てが寝静まった夜更けの静寂までも再現するかのような人物画。

その静寂はどこからきているかというと、闇の中から光にあてられた箇所だけでなく、光源が一つゆえの、間接光によってぼんやりと浮かび上がる部分にあると思えます。

そのほのかに絶妙な浮かび上がり方は、光よりも闇の質感を見事に感じさせる。闇はそのままでは黒の画面ですが、かすかな光に照らされることで、人が静寂の闇に包まれた感覚を味合わせてくれるのです。

メトロポリタン美術館蔵

このような闇の質感の絵画をどうやって生み出したのか。前述のとおりラ・トゥールの絵画修業は謎に包まれていますが、カラヴァッジョに影響を受けているのだろうというのは良く言われます。

カラヴァッジョが傑作『聖マタイの召命』を手掛けたのが1600年。それから10年でローマからナポリまで、その劇的に光と闇が交錯する画風で席巻しました。

サン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会蔵

ラ・トゥールの青年期の1620年代には、その様式は既に各地の野心的な画家たちが取り入れていましたから、何らかの形でカラヴァッジョの絵画を吸収したのは間違いないでしょう。

しかし、カラヴァッジョの場合、確かに闇と光の対比はあるものの、その真っ白い光線は強烈で、明らかにドラマチックになるように強調されています。

ラ・トゥールの場合、光が一つの光源から全てのものを平等に照らし、細部をこれみよがしに強調しない。それゆえに、ドラマが浄化され、静寂を感じさせるのです。

レンヌ美術館蔵

おそらく、ラ・トゥールがカラヴァッジョに影響されたとすれば、光というより、絵画が闇に沈むことを恐れないということではないでしょうか。

画面がこれ程どす黒い闇に包まれ、細部が黒く見えないとしても、人はちゃんと光の当たる部分を自然に見てくれる。もっと闇の割合を増やしていいのだということを、カラヴァッジョの絵画を見て感じたように思えるのです。

サン・タゴスティーノ聖堂蔵

そして、そこにラ・トゥール特有の、人々を平等に見る眼差しが加わる。

ラ・トゥールは、ロウソクの夜ではない、ごく普通の光線の絵画もかなり作っています。澄んだ光によるその絵画は『女占い師』や『ハーディ・ガーディ弾き』等、下層階級の人々を冷静に、でも力強い尊厳をもって描くものです。

メトロポリタン美術館蔵

ラ・トゥールは、パン屋の息子でありながら貴族の妻を持って、国王付きの画家まで成り上がった男。税金の免除を巡って、市と小競り合いを起こした記録もあり、かなり俗っぽい男でもあります。『マグダラのマリア』のように、何種類も同じバージョンの作品が残っているのも、商才に長けていたということでもあるでしょう。

そんな彼は、様々な階級のリアルな姿を知っていたということでもあり、人々の姿が夜の灯に照らされたとき、どこか神聖な静けさを持つということも、経験的に感じていたように思えるのです。

ナント美術館蔵

中世からルネサンスに至るまで、光が隅々に当たったフラットな画面の絵画が主流でした。というよりも、世界の絵画を見ても、基本的には中世までは影を描くということは殆どありません。

世界は闇に満ちているのだから、色鮮やかな幻影を平面に広げてこの世以上の世界の一端を創出することが、太古の洞窟画から続く一種の「伝統」だったと言ってもいいでしょう。

そんな中で、光とは、神々しい力を秘めた存在を際立たせるために使われる「道具」でもあった。

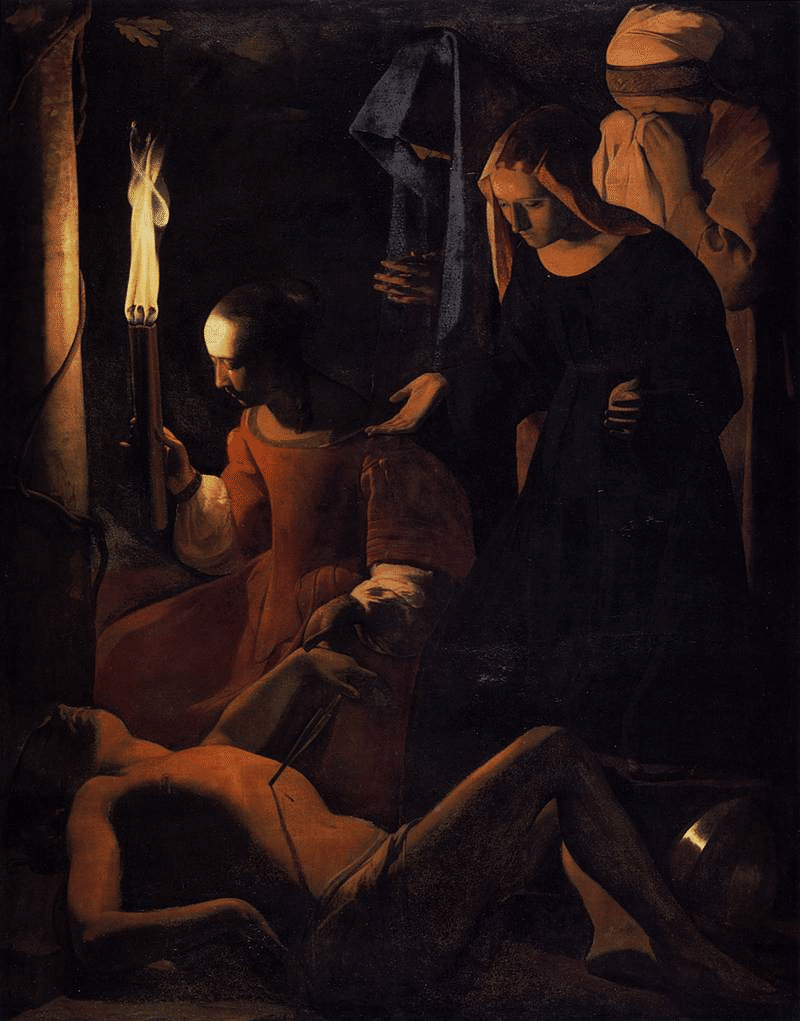

ラ・トゥールの夜の絵画はそうした伝統と違い、聖書に基づく場面でありながら、光があらゆるものを闇から平等に包んでくれることを示すゆえに、落ち着きと心の静寂を与えてくれます。傑作『イレネに介抱される聖セバスティアヌス』のように、聖者にも名もなき庶民にも、柔らかく光が浸透していく。

ルーブル美術館蔵

こうした絵画は、その後主流になることはありませんでした。光と闇の操作によるドラマの形成はそれだけ魅力的だったのであり、それは決して悪いことではありません。

寧ろそれゆえに、ラ・トゥールの絵画のように例外的な静寂をもった作品は、例えば晩年のレンブラント作品や、同じように光源が一つのゴッホ『馬鈴薯を食べる人々』のように、限られた珠玉の作品となる。そうした面から美術を考えてみるのも、貴重な体験と言えるでしょう。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。