うずまく美のエネルギー -ミュシャの魅力

【月曜日は絵画の日】

華やかな色遣いが魅力のミュシャは、現在の日本で最も人気のある画家の一人でしょう。私も大好きですが、その魅力を改めて考えてみると、その飽きのこない面白さが浮かび上がってきます。

アルフォンス・ミュシャは、1860年、オーストリア帝国領モラヴィア、現在のチェコ生まれ。

絵画の才能を示し、19歳でウィーンに出て、舞台美術を手掛ける工房で働き、失業するも、偶然パトロンに才能を買われ、その援助でミュンヘンの美術学校に入学します。

1887年、27歳の時にパリにでたものの、援助は打ち切られ、困窮の生活の中、挿絵を書いたりして糊口を凌ぎます。

1894年のクリスマスの日。大女優サラ・ベルナールから、印刷所に急遽発注が来ます。年初の公演『ジスモンダ』のポスターを作ってほしいとのこと。

休暇で殆どの職人がおらず、たまたま印刷所に残っていた無名のミュシャが手掛けることになります。

そして、そのポスターを見たサラは一目で気に入り採用。美しい衣装をまとい、凛とした姿のサラを描いたポスターはパリで大評判となり、ミュシャは一夜で地位を確立します。

その後、サラの座付きのポスター画家となり、『椿姫』等の傑作ポスターを作り、また、次々に広告のポスターを手掛けます。世紀末から、第一次大戦前の「アールヌーヴォー」の代表的な画家として、時代の寵児となります。

彼の生涯は二つの偶然で大きく道が開けましたが、そうした幸運を引き寄せるだけの実力と、性格を備えていたと言えるでしょう。

お金には無頓着で、抽斗から友人たちが拝借していっても全く気に留めなかったといいます。また、パーティに招かれても、さっさと切り上げ、ひたすら真面目に研鑽し、製作を続けていたのは、その膨大な作品が証明しています。

と同時に、祖国の愛国主義者で、オカルティズムに関心があり、熱心なカトリック教徒でありながら、フリーメーソンに入会していたという一面もあります。

あれほど美しい女性を描いているので、女性関係も華やかだったように思い込んでしまいますが、女好きとは真逆であったとのこと。

パリ時代以降、後世に知られているのは、二人の女性との関係のみで、結婚に関しては、「チェコ生まれであること」を条件として、それを満たす女性マルシュカと結婚、二人の子供をもうけています。

1910年には、祖国チェコに戻り、20年がかりで大作壁画『スラヴ叙事詩』の連作を創りあげ、プラハ市に寄贈しています。

ミュシャのポスターの魅力とは、その愛らしい女性像、華やかな色彩と装飾の融合と言えます。

女性の描き方には、明らかにミュンヘンで学んだアカデミー流の甘美さがあります。

そして、装飾に関しては、簡素化とリアリズムの混ざった植物的な記号。どことなく同時期のウィリアム・モリスを思わせつつ、そのセピアがかった、エキゾチックな暖色は、ミュシャ独自のものでしょう。

こうしたアカデミズムを基礎にした甘美な人物像と大胆な装飾の融合は、まさにベルエポック期の絵画・装飾芸術の特徴でした。その意味で、ミュシャは、同時代のクリムト、ウィリアム・モリスと同じ資質を持った芸術家のように思えます。

と同時に、ミュシャが彼らと違うのは、装飾に動的な感覚があることです。

くるくると巻き付くツタの枝、流線型を描く長い髪。その楕円の線の連なりは、中心の女性像を包むと同時に、生き生きとその存在感を際立たせています。

ミュシャの独自性とは、花で画面が満たされていることではなく、にも拘らず、人物が浮かび上がっていることなのかもしれません。それはポスターという商業的なフォーマットの必要条件でもあり、また、彼の感覚にも合っていたのでしょう。

花を単独の記号として扱うのではなく、総体の旋回運動としてとらえているのでしょう。そうした動きの感覚は、次世代のアール・デコで前面に押し出されます。その先駆け的な感触もある。

自動車や列車によるレジャー旅行も出てきた新しい時代の感覚の香りを込めて、画面が躍動感を失わない。それ故に、ごちゃごちゃとした印象に陥らない、今でも新鮮な美的感覚を備えているのでしょう。

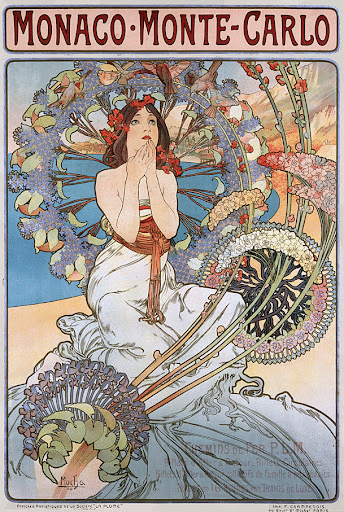

花形観光路線を持つ鉄道会社用ポスター

花と茎の形態が

路線図や機関車の車輪を思わせる

興味深いのは、チェコに戻って以降は特に、民族的かつ、どこか暗い作品が増えてくることでしょう。

近年ではこうした民族主義的な絵画にも光が当てられ、2017年には国立新美術館で、チェコ国外では初めて全20点の『スラヴ叙事詩』が展示されました。

私も観に行きましたが、ゆうに建物二階分はある強烈なパネル大作で印象的だったのは、独特な空間感覚です。

ルヤナ島のスヴァントヴィト祭』

奥行きのある、祖国の自然と空と地平線を捉え、群衆を緻密に描く神話画の中に、スラヴの神々の幻視のような姿が同居しています。

それも、伝統的な神話画のように神々が一人の人物として登場するのではなく、リアリスティックな像がどこか幽霊のように宙に浮かんで、全体がリアルなのに奇妙に歪んだ空間になっています。

ひょっとすると、ミュシャにとって装飾とは現実の人物の周りにつきまとう、幽霊、オーラのようなものだったのかもしれません。

目に見えないエネルギーのようなものが人間の周りに旋回していて、そのオーラの軌跡をなぞるように、植物や花々の図象をちりばめていく。

ちなみに、ベル・エポックにはオカルティズムが大流行しました。有名な神智学者マダム・ブラヴァツキーが巷を騒がせ、降霊術も上流階級で広まります。

また、心霊写真も流行し、ムンクやストリンドベリのような神秘主義的な画家・作家は、トリックや露出を使った興味深い写真を残しています。

彼の作品の中でも

かなり心霊写真的、オカルティックな

1933年のチェコ時代の絵

それはつまり、産業革命以降の機械文明の到来と反比例しつつ相似形を描く、内的な志向なのでしょう。

眼には見えない、それでもこの世に存在して私たちを動かす熱を捉えたいという欲望。ミュシャの愛国主義や神秘主義は、そうした欲望の一つだったように思えます。

その意味で、ミュシャはまさに時代の子であり、彼の技術と、ベルエポック期の享楽的で動的な文化、陽気さ、現実以上のエネルギーを求めるややオカルティックな心性の全てが結びついて、華麗に花開いたのが、彼のパリ時代のポスターだったのでしょう。

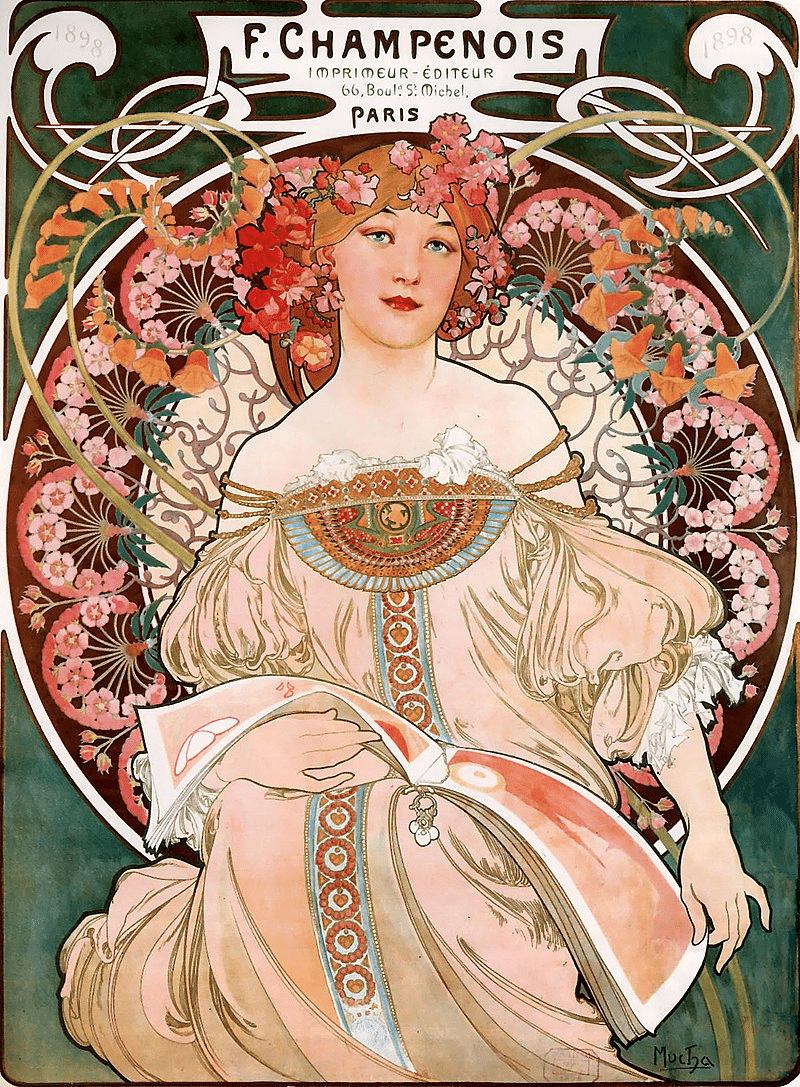

後に上部の文字を削って

『夢想』というタイトルでも

出版された

時代のエッセンスを吸い上げているゆえに、輝きを増す作品というのは、絵画でも文学でも音楽でも存在します。ミュシャの作品は、そんなベル・エポックの時代のエキスを吸い、色鮮やかに染まって普遍性を備えている名作群です。

と同時に、優れた芸術家には駄作があるわけでなく、その総体が一つの作品なのであって、ミュシャのチェコ時代も含めた様々な作品を見ていると、より立体的にその面白さが見えてくるように思えるのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。