大衆の夢を描く -高畠華宵の絵の美しさ

東京都弥生美術館で開催中の『大正ロマン・昭和モダンのカリスマ絵師 高畠華宵が伝えてくれたこと』展に行ってきました。

私はこの高畠華宵(たかばたけ かしょう)という絵師(そう言うのが適切だと思いますが)について、あまり知らなかったのですが、以前行った『マツオヒロミ展』で言及があり、同じ弥生美術館で開催された、この大正の絵師に興味を持った次第。

様々な意味で、今見直すと非常に面白い絵師であり、好企画でした。

高畠華宵は、1888年愛媛県生まれ。画家を志して、京都へ行き、15歳で京都市美術工芸学校に入学、20歳の時に上京しています。

日雇いの肉体労働をしながら、絵を描き続け、食べるのにも困る生活でした。この頃について後に、「大衆の方で何とか早く自分を見付け出してくれることを待望」していたと語っています。

22歳の時に、山田洋傘店の広告の仕事を得、津村順天堂(バスクリンで有名なあのツムラの前身です)の「中将湯」という薬の広告を手掛けたことで、一躍有名になります。

そして、1913年、講談社の『講談倶楽部』の挿絵をきっかけに、『少年倶楽部』、『少女画報』、『主婦の友』といった雑誌の挿絵の仕事が依頼されるように。

華宵の挿絵は大人気となり、出版業界を席巻します。

1926年(大正15年)9月号表紙

1910年代末~30年代初頭のモダン文化の開花に合わせて、最新流行の服を身に纏った女性たちの表紙絵や挿絵は、少女から若い女性まで熱狂的に支持されました。

便箋表紙 大正末~昭和初期

関東大震災後には、巨額の印税で贅沢な和洋折衷の家を建てて、「華宵御殿」と呼ばれています。

1928年の流行歌『銀座行進曲』の歌詞では、「華宵ごのみの君もゆく」と歌われるほどであり、当時の人気ぶりがしのばれます。

1925年には、画料の引き下げを迫った『少年倶楽部』から手を引き、『少年俱楽部』の方では、後釜として、華宵の画風を発展させた後進を確保する等、まさに、時代の頂点に君臨する絵師でした。

華宵の絵の特徴は、その美しく、ファッショナブルな女性の立ち姿でしょう。

頬が健康的に赤い、うりざね顔。きりっと鼻筋が通り、半開きの瞳が涼やかな色気を感じさせる。

ボブカットや、着物にハイヒールを合わせたりと、かなり斬新な、ファッショントレンドセンター的なところもあります。

1929年(昭和4年)『少女画報』口絵

彼自身、レコードやオペラ鑑賞等、西洋の文化を愛好し、華やかなものが好き。また、芝居好きだった優しい母は、帯の結び方や神の結い方の知識が豊富で、大きな影響を受けていると展示の説明にありました。

元々小さい頃は人形遊びが好きで、「私自身の素養の中に、余りにも女性に似たものがある」と語っています。

ただ、興味深いのは、そんな彼は、少年の絵もかなり多く手掛けていることです。

『日本少年』1929年(昭和4年)2月号 口絵

読み物の表紙や挿絵の少年たちは、決して片手間ではなく、美少女絵と同様のクオリティで、どこか両性具有的な魅力のある美少年に仕上げられています。

華宵本人も「少年ものの挿絵を描く時が、一番気が乗って面白いです。ことに活劇などを描く時は、まるで自分がそのなかへ入っているような気持になります」と語っています。

『日本少年』1930年(昭和5年)6月号 口絵

概して、少女や女性を描く時は思いきりモダンかつ華やかで、凛とした美しさを持ち、少年を描くときは、品行方正で、純情に満ちた肖像になるのが興味深いところ。

そして、その共通項として、全体に清潔な雰囲気で、退廃が全く見られないのが大きな特徴です。これは、同時代で人気を二分した絵師、竹久夢二の退廃的で儚げな美人画との大きな違いです。

なぜ、華宵が大正・昭和初期の人々の心を捉えたかといえば、そこに、なりたい理想の、夢の自分を投影できたからでしょう。

あんな風に洋装のおしゃれをしてみたい、あんな風に熱い友情や正義を貫いて、活躍したい。

そんな大衆の、ある意味紋切り型な、最大公約数の欲望を、華宵は知り抜いていました。若い頃の苦労もそうですし、彼自身が何よりもそういう欲望を内に抱えていたということもあるのでしょう。

そんな欲望と才能が、時代と見事に共振して、美しい絵として羽ばたいたと言えるのかもしれません。

大正末~昭和初期 日出づる国社

その後、戦争の進行とともにモダン文化が廃れていくと、華宵の絵も、急速に忘れられていきました。彼自身そのことを分かっていたのでしょう、大衆的な挿絵から、日本画への転身も図っています。

会場にもその絵がいくつかありましたが、興味深い部分はあるものの、正直言って、華宵独自のあの美人画は、屏風や掛け軸には、不釣り合いのように見えました。

何というか、大御所演歌歌手が、箔をつけたくて、クラシックのオーケストラをバックに英語の曲を歌っているような痛々しさというか。

でも、それは後代からみた評価の話。どれだけ時代とずれても、自分の画風を貫き続けた華宵は、真の表現者だったのであり、彼の勲章と言うべきでしょう。

そして、物語は、意外なハッピーエンドを迎えます。

1960年代には、半ば忘れられていた存在だった華宵ですが、幼少時に華宵のファンだった弁護士の鹿野琢見という人が、老人ホームにいた華宵を知り、文通を開始。

これをきっかけに、かつて華宵ファンだった人々が繋がり、各地で回顧展が開かれます。

その盛況を見つつ、華宵は、1966年に亡くなります。その後も、鹿野氏は華宵の作品を集め、彼の作品を常設展示する美術館を1984年に開館します。

その美術館こそ、今回の弥生美術館でした。展示の言葉にもある通り、まさに究極の「推し活」と言えるでしょう。

1929年(昭和4年)

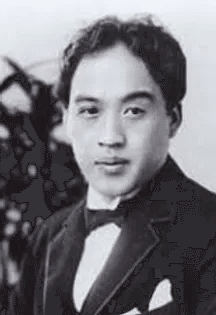

弥生美術館の公式Xに興味深い写真がありました。

開館のオープニング・パーティーで、鹿野氏の横に、元総理の田中角栄が立っている写真です。角栄も高畠華宵のファンだったとのこと。

田中角栄(左)と

鹿野琢見氏(右から二番目)

新潟の農村出身で、最終学歴は小学校のところから、裸一貫で日本の頂点の権力者まで上り詰めた角栄。おそらく、少年時代に読み物の挿絵で見ていたのでしょう。

大衆の欲望を読むのが誰よりもうまく、したたかに生き抜いてきた角栄の根本には、自身もそうした民衆の一人であるという自覚がありました。そんな彼や、多くの人々の行動の奥底にあるイメージを、華宵は創りあげたと言えるのかもしれません。

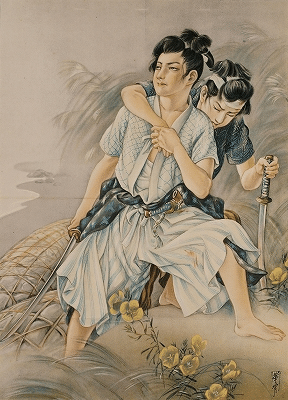

『日本少年』1929年(昭和4年)3月号口絵

鹿野氏が愛好し飾っていたという作品

角栄のように故郷を出て

立身出世を目指した人間の

原風景とも言えるような絵

独自の画風で絵画の歴史を飾るわけでもないし、一枚の絵が一億円の値をつけるわけでもない。でも、人々の欲望に応え、その理想をイメージとして刻みつけることは、決して誰にでもできることではありません。

自分の欲望と、自分の絵を好きになってくれる読者の欲望に誠実に答え続けた華宵は、その生涯の最後に、誠実さに見合う大衆からの愛を受け取ったと言えるのかもしれません。

そんな彼の画業が良くまとまったこの展覧会、機会がありましたら、是非体験いただければと思います。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。