絵画を色づける解釈 -『父の訓戒』を巡る随想

【月曜日は絵画の日】

絵画を見ることの楽しみの中に、「これは何を描いているんだろう」と色々想像したり、解釈したりすることがあります。

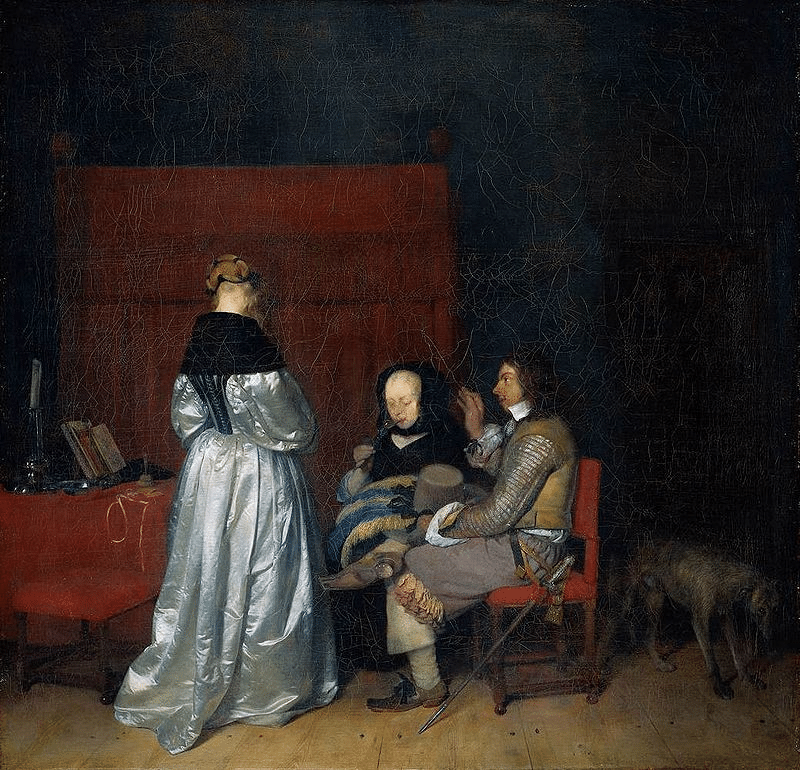

1654年にオランダの画家、ヘラルト・テル・ボルフが描いた絵画、通称『父の訓戒』は、絵画自体はそこまでおかしくはないのですが、それを巡る解釈で、かなり特異な経緯を辿った、奇妙な絵画です。

薄暗い室内。登場人物は三人。まず目につくのは、ドレス姿の若い女性。彼女のスカートの銀色の豪奢な光沢が目に飛び込んできます。髪をアップして後ろを向いているため、表情は見えません。

アムステルダム国立美術館蔵

一番右には、サーベルを持った男性が座っていて、何やら右手をかざしている。その間で、老婆がワインを啜っている。

ドレスの輝き、銀のドレスに黒いストールとうなじがバランスよく調和する女性の立ち姿の美しさ、全体の構図の良さ等、絵画を見る喜びに満ちた作品です。当時から評判になって、版画や複製が沢山創られています。

しかし、これは何の場面なのでしょうか。

17~18世紀の解釈は、これは、右端の父親が、ドレス姿の娘を教え諭しているというものでした。『父の訓戒』というのは、画家本人がつけた題名ではなく、通称です。

ゲーテが1809年に出版した小説『親和力』では、登場人物たちが、晩餐会の余興として、活人画という、名画を舞台で再現するシーンがあり、このように記述されています。

我が国のウィルレ(※銅版画家)によるこの画のみごとな銅板を知らない者があろうか。

脚を組み重ねたまま、気高い騎士らしい父親が座っていて、自分の前に立っている娘を、こんこんと諭している様子である。

襞の多い、白繻子の衣装をつけた目の覚めるような姿態の娘は、後ろ姿しか見せていないが、彼女の物腰全体は、彼女が気を引き締めつつあることを暗示しているように見える。とはいえ、その訓戒が激しい屈辱的でないことは、父親の顔色と仕草から察せられる。

そして母親はというと、まさに啜ろうとしているぶどう酒の杯の中を覗きこみながら、かすかな狼狽をごまかしているかに見えるのである。

このゲーテの記述は、彼の独創ではなく、当時流布していた一般的な解釈を基にしたものです。

しかし、この解釈は現在では殆ど言われません。では何の場面かというと、端的に娼館、つまり売春宿の場面です。

後ろ姿の女性が娼婦で、座った男性が兵士で、金銭について話している。中央の女性は女衒というわけです。

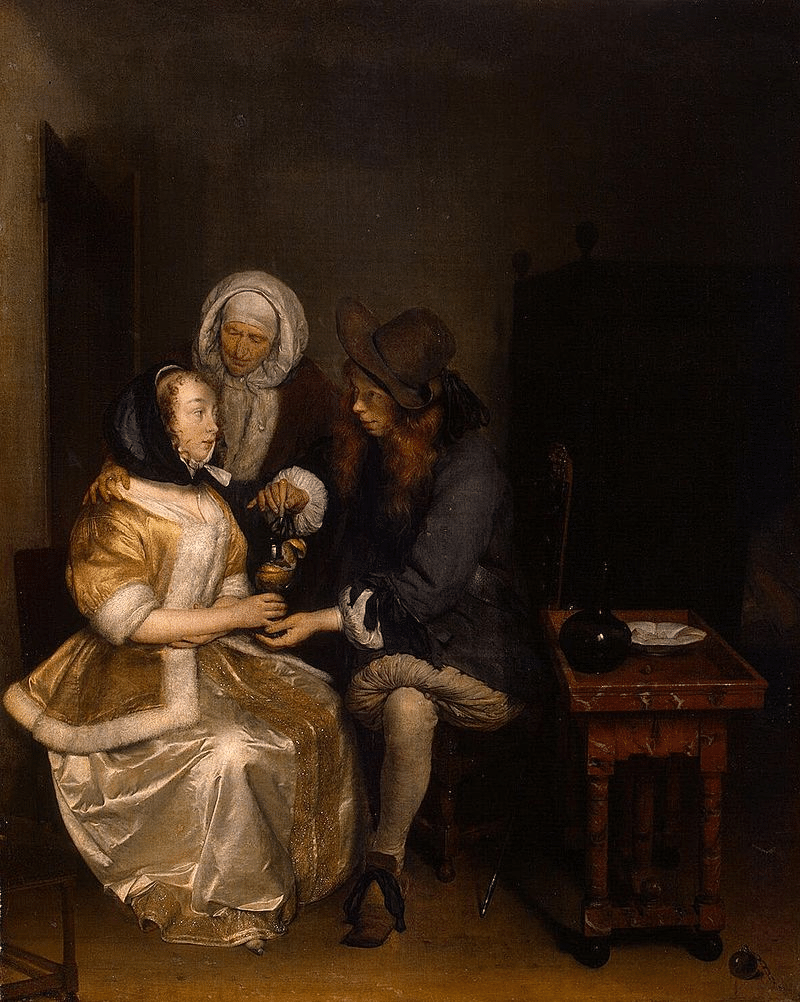

ベルリン絵画館蔵

こちらのヴァージョンでは、

男が親指と人差し指で硬貨を持っているのが

はっきりとわかる

恐らくは、この解釈が合っているのだろうと私も思います。それはまず、人物たちよりも、この場所の問題。

薄暗い室内で、真っ赤のソファと椅子、そして背後は真っ赤なカーテン(恐らくは天蓋カーテン付きのベッド)。父親が娘に道徳を教え諭すのに、こんな場所を使うでしょうか。一家団欒の食卓とか、もっと光が差す暖かみのある場所でする方が自然で、この場所は、淫靡で耽美的な香りがします。

結婚申し込みの場面という解釈もありますが、それもちょっと不自然かなと。女性の表情が見えないだけでなく、老婆が平静な理由も分からなくなるので。

エルミタージュ美術館蔵

『父の訓戒』の10年後に描かれた。

これも元はタイトルなし。

光沢のあるドレスはそのままに

こちらでは女性の表情が見え、

はっきりと娼館の場面と分かる

それにしても、なぜこんなことになったのでしょうか。

まず、この絵画にタイトルがなかったこと。古い絵画にはタイトルが失われている場合も多いのですが、この場合は扇情的な題材ゆえ画家本人がつけなかった気もしてきます。

ヘラルト・テル・ボルフは、1617年生まれ。アムステルダムで絵画を学んだ後、ロンドン、ローマ、マドリードでも修業しています。肖像画家として多く注文を受け、同時に風俗画も手掛けていました。後年、オランダに戻り、町議会の議員も務めています。17世紀オランダ絵画黄金時代の巨匠の一人です。

マウリッツハイス美術館蔵

基本的に、当時のオランダ風俗画というのは、露骨に意味を描かない、曖昧な身振りの場面が多いのですが、流石に女性の顔まで見られないのは、なかなかない。積極的な意図があるように妄想してしまいます。

テル・ボルフは、まず実際に見たか、あるいは空想でインスピレーションを受けて、娼館の光景を製作しようと思う。しかし、直接それと分かるものは、彼の美意識にもそぐわない。それで、娼婦の顔立ちや表情を後ろ姿で隠し、女衒の感情を表さない効果も狙って、ワインを飲ませることにした。そして、タイトルもつけない。

いや、ここまでしてなぜ描いたのかと思われるかもですが、芸術家の「描きたい」欲求というのは、周囲の事情とかには関係ないものなのでしょう。後年には『一杯のレモネード」のようにストレートに娼館と分かるものもあり、彼の模索も伺えます。

テル・ボルフは『手紙』等でも、似たような薄暗い室内と構図と、光沢が美しいドレスの女性を描いています。この構図を非常に好んでいたのでしょう。

ロンドン・ロイヤルコレクション蔵

そして、もっと興味深いのは、同時代の人がこれを『父の訓戒』と名付けたことです。

何というかそこには、ある種の集団的無意識のようなものも見え隠れします。

変な言い方ですが、この女性のドレスがここまで豪奢で、美麗なものでなかったら、普通に「娼館の光景」と言われていたのではないでしょうか。その輝きは神聖で、しかも顔も分からないがゆえに謎めいて、それを「娼館」と結びつけたくない、というような無意識も感じるのです。

更に言えば、隠しておきたい場所を、公序良俗で上書きしたい、そんな欲望も感じます。

しかし、娼館での売春の金額交渉が、解釈一つで、家庭で父が娘に諭す場面に変わってしまうのは、あまりにも鮮やかな対比というか、かえって、家庭の幸福に潜む、裏の黒い部分を示唆しているような気分にもなってきます。

ドレスデン美術館蔵

『父の訓戒』の二年後に描かれた、画家の初期作。

ちなみに黄色の服の娼婦役は画家の妻で

左端の男が画家本人。

フェルメールはテル・ボルフより15歳年下で

この後、より曖昧で静謐な方向に

舵をきることになる

でも、私は誤った解釈込みで、テル・ボルフの絵画が好きです。そこにはその時代を生きた人たちの意識、つまりは人の歴史が感じられるからです。最近は『意味ありげな会話』というタイトルで呼ばれることもあるようですが、是非『父の訓戒』というタイトルは残して欲しいと思っています。

絵画に限らず芸術作品とは、作品だけで成り立っているわけではない。必ずそこには、その時代の息吹が含まれています。

その息吹が、単なる色や音の連なり以上の、広がった世界を創りあげていく。歴史を知ることの喜びとは、そうやって、自分がいる現在以上の世界を知ることでもあります。

例えば、私たちは天動説を信じていた人たちを嗤うことはできます。でも、彼らが一体地動説の何に怯えていたのか、その感情まではなかなか実感できない。

解釈の歴史を知ることで、様々な感情や偏見を含む思想があることを知り、世界は色づいていく。

『父の訓戒』は、そんな世界を色づける曖昧な面白さのある芸術作品の一つであり、解釈や思考を誘発する、ある種の神話的な光景にもなっている作品のように思えるのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。