モノづくりの業務効率化に貢献するITのお仕事(CAE)について -2-

CAE(Computer Aided Engineering)に関する記事の2回目です。私の生業(本業)でもあります。

前回はCAEが何の役に立つのか。CAEが如何にしてモノづくりの現場での業務効率化に貢献できるかについて書きました。

今回はCAEを代表する技術(理論)でもある「有限要素法」について話をします。前回に引き続き、最後までお付き合い頂けたら幸いです。

有限要素法の目的

有限要素法はきちんと理論を学ぼうとすると、大学の専門教科レベルの話になります。私は高専の卒業研究で出会いましたが、当時は完全に指導教員に教えを仰ぎながらの独学でした。

そんな訳で、理論をいきなり書いてもほとんど分からないと思うので、まずは有限要素法で何をするのかのイメージを掴んでみます。

携帯のスタンドを例にして、話をします。

製品性能という観点で見ると、携帯を立て掛けても壊れないスタンドであることが重要です。それを物理現象として評価する上で、まずはどこが壊れやすいかを知る必要があります(どこに大きな負荷が掛かるか)。

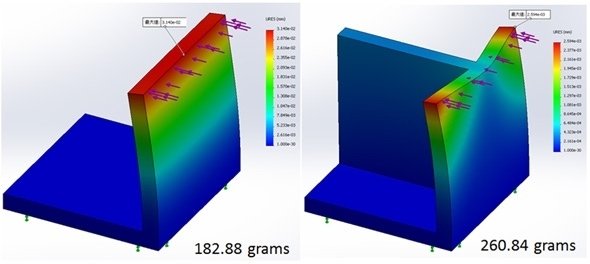

これが有限要素法で解析を行う目的になります。上の図のように、スタンドの曲部周辺に負荷が集中することが明らかになります。また、どのくらい負荷が掛かるかという定量的な分析も可能です。

整理すると、携帯を立て掛けた製品(スタンド)の何処にどの程度の負荷が掛かるのか。その負荷はユーザーが普段使う場合に十分に耐え得るものなのか(安全に使用できるのか)。

これをきちんと分析することが、設計者の立場で有限要素法を使用する目的になります。

有限要素法の概要

有限要素法の目的を掴んだところで、どのようにして解析を行うのか、その流れを示していきます。

有限要素法(FEM:Finite Element Method)は元々は数学的な背景からスタートした技術です。大雑把に説明するとこんな感じです。

有限要素法:解析対象(製品モデル)を細かな要素に分割して、各要素に対して拘束条件などを考慮し、求めたい物理量の関係を連立方程式にします。この連立方程式を解くことで各要素の解(物理量)を求めます。

ここで書いた「物理量」というのは、先ほどのスタンドの例で言えば、変形量や荷重に当たります。そして、この連立方程式を解くのはコンピューターの仕事になります(人間の手計算では対処できない)。

各要素で求められた物理量を集計することで、解析対象の全体の物理量を、上記の分布図のような形で得ることができます。分布をレンジ(数値幅)で色分けすると分かりやすくなります。

ここで注意しなければならないのは、コンピューターが処理するのはあくまで数値なので、単位系は使用者が決めなければいけない点です。この辺の整合性は使用者が取り違えないようにしなくてはいけません。

これをワンステップに留まらず、時々刻々とサイクルを回すことで、動的挙動を解析することも可能です。

解析精度と解析時間の両立

設計者の立場で有限要素法による解析を行う際に大事になるのが、解析(シミュレーション)が現実の挙動を正しく再現できているかということです。

その基準のひとつになるのが、十分に細かく要素分割ができているか。この辺はテクニックもあるのですが、一般的に負荷が集中しやすいところは細かく分割する必要があります。

この要素分割が不十分だと、先ほどのスタンドの例で言えば、壊れやすい部分を十分に補足できないなど、設計面に弊害が出てしまいます。

一方で、要素分割が細かくなるほどコンピューターの処理に時間がかかります。そのため、必要最低限の要素分割(細かさ)で正しい性能評価ができることが究極的な課題になります。

このさじ加減は経験的に得られるところですが、やはり様々な方面の知識を総括して判断できるようになることが大事だと考えます。

特に私の仕事は、有限要素法による解析(シミュレーション)を行うソフトウェアをお客様に利用して頂く立場です。そのため、短時間で正確な計算を行うことをはじめ、様々な観点での利便性を追求しています。

それは計算方法に留まらず、材料構成則や要素技術など多岐に渡る方面で、今なお新しい技術が次々と開発されているのです。

おわりに

CAEのコアの技術(理論)である「有限要素法」について説明しました。

設計者は総合的なコストパフォーマンスに優れたソフトウェアを欲しています。そういう意味では、有限要素法は古典的な手法ではあるものの、まだまだ改良の余地のある技術(理論)であると言えるかも知れません。

私は有限要素法に学生時代から携わり、もうかなり慣れていますが、それでも勉強することは多々あるところです。そして何より面白いです。

次回は私の具体的な仕事内容に触れていきたいと思います。ビジネスの観点での話になります。

-------------------------

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。この記事があなたの人生の新たな気づきになれたら幸いです。今後とも宜しくお願いいたします♪♪

-------------------------

⭐︎⭐︎⭐︎ 谷口シンのプロフィール ⭐︎⭐︎⭐︎

⭐︎⭐︎⭐︎ ロードマップ ⭐︎⭐︎⭐︎