インタビューで「ニーズ」や「潜在ニーズ」を探るからサービスが失敗する

今日は「ニーズ」「潜在ニーズ」という言葉についてです。

というのも、どうも最近色んな人と話していると、自分と「ニーズ」という言葉の使い方が違うな…と感じており、そこに対して言語化してみました。

さて、「ユーザーのニーズを理解することがプロダクト開発の鍵である」という考え方は、広く受け入れられています。

で、ユーザーにニーズを理解する手段としてインタビューなどがあると思います。

しかし、ユーザーインタビューを繰り返しても期待した成果が得られない経験はありませんか?

それはもしかすると、インタビューでニーズや潜在ニーズを直接探ろうとするアプローチに原因があるかもしれません。

本記事では、ユーザーの「課題」とその背後にある「哲学/philosophy」に焦点を当てることで、インタビューの効果を最大化し、真に価値のあるソリューションを生み出す方法を探ります。

また、「潜在ニーズ」の誤解を解き、課題と哲学/philosophyがどのように存在しているかを明らかにし、ペルソナの作成方法やジョブ理論、意味のイノベーションを活用したアプローチについて、具体例を交えて解説します。

なぜニーズ探しは限界があるのか

ニーズとは結果である

まず、「ニーズ」とはユーザーが求める要求や必要性を指します。

しかし、これらのニーズは多くの場合、ユーザーが抱える「課題」から生まれる結果であり、出発点ではありません。

ニーズ論の最大の問題は、それを起点と考えているためです。

具体例:

ニーズ:「防水機能のあるスマートフォンが欲しい」

課題:「家事中に手が濡れていても、家族からの連絡を見逃したくない」

ユーザーのニーズは、課題を解決するための手段として現れます。ニーズだけを探っても、その背後にある課題を理解しなければ、根本的な解決策にはたどり着けません。

潜在ニーズの誤解

さて、「潜在ニーズ(Latent Needs)」という言葉がありますが、これは課題と潜在的なソリューションを融合させた言葉であり、ユーザーから直接引き出すのは困難です。

具体例:

潜在ニーズ:家事をしながらでも家族からの重要な連絡を音声アシスタントを使ってリアルタイムでコミュニケーションを取りたい

この「潜在ニーズ」は、実際には課題と潜在的なソリューションが混ざり合ったものです。ユーザーが自覚していないニーズを直接引き出そうとするのは難しいため、潜在ニーズを追求するアプローチは効果的ではありません。

具体例:

潜在ニーズ:家事をしながらでも家族からの重要な連絡を音声アシスタントを使ってリアルタイムでコミュニケーションを取りたい

↓分解↓

課題例:

・家事中に手が汚れていたり、水に濡れていてスマートフォンを操作することが難しい時でも、子供の学校からの緊急連絡や、家族の健康に関する重要な情報を受けたい。

ソリューション例:ハンズフリーで操作できるコミュニケーションツール

課題と哲学/philosophyの存在

さて、ユーザーのニーズの背後には、明確な課題と、そのさらに深層には哲学/philosophyが存在しています。

具体例:

課題:家事中に手が汚れていたり、水に濡れていてスマートフォンを操作することが難しい時でも、子供の学校からの緊急連絡や、家族の健康に関する重要な情報を受けたい。

哲学/philosophy:どんな時でも重要な連絡は確認・返信したい

ユーザーの行動や選択の背後には、根本的な価値観や信念である「哲学/philosophy」が存在します。これを理解することで、ユーザーが本当に求めているものを把握し、より効果的なソリューションを提供できます。

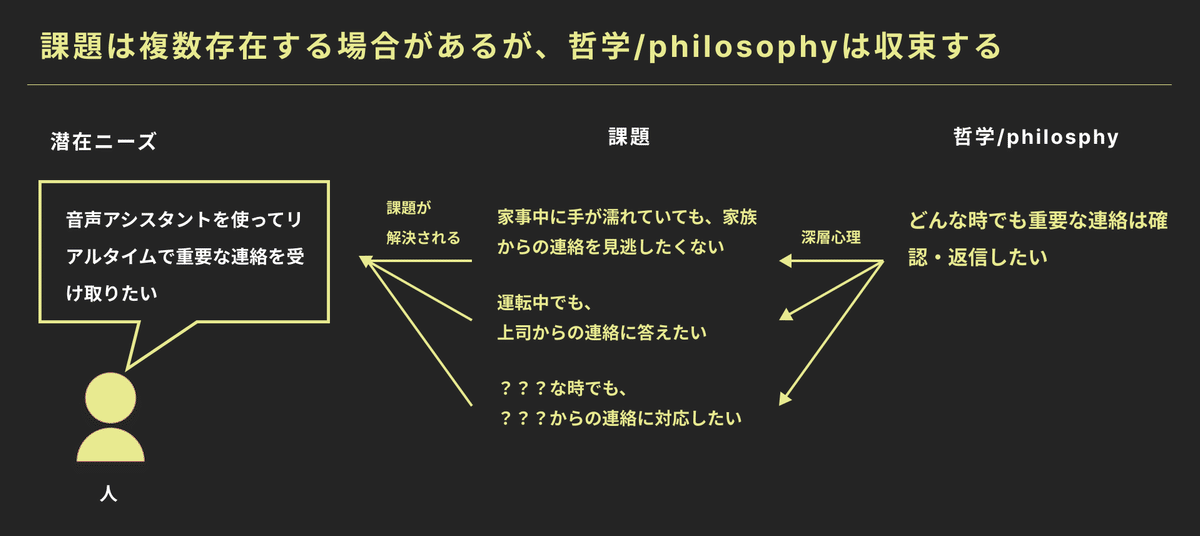

課題は複数存在するが、philosophyは収束する

ユーザーのニーズの背後の課題と哲学/philosophyは1:1ではなく、課題は複数存在しえます。

課題とはシチュエーションが混じった言葉であるからです。

具体例:

課題①:家事中に手が濡れていても、家族からの連絡を見逃したくない

課題②:運転中でも、上司からの連絡に答えたい

課題?:???な時でも、???からの連絡に対応したい

哲学/philosophy:どんな時でも重要な連絡は確認・返信したい

そのため、課題を見つけたあと、哲学/philosophyに還元する作業が重要です

デザイナーが課題を発見し、哲学/philosophyに応える方法

観察と共感で課題と哲学/philosophyを見つける

デザイナーは、ユーザーの行動や環境を観察し、彼らが直面している課題とその背後にある哲学/philosophyを見つけることが重要です。

具体例:

観察結果:主婦が家事中にスマートフォンから離れているが、通知音に敏感に反応している。

発見された課題:手が離せず、子どもの学校からの重要な連絡をすぐに確認できない

哲学/philosophy:どんな時でも重要な連絡は確認・返信したい

課題を分解するのは分析フェイズなこともあるでしょう。材料があると嬉しいですね。

哲学/philosophyはシチュエーションに紐づく課題を一段掘り下げたものなので普遍性があり、分析時にも十分検討可能です

(なんなら慣れてくるといきなり人の哲学/philosophyを抜いてきたり、それを使い回したりできます)

潜在的なソリューションを提案

課題と哲学/philosophyを深く理解した上で、創造的なソリューションを考案します。

提案されたソリューション:

①音声通知機能を持つウェアラブルデバイス

手を使わずに家族からの重要な連絡を受け取れる。

②家族専用の通知を優先的に知らせるスマートホームシステム

家族からの連絡があった際、音声や光で知らせる。

デザイナーが課題、哲学/philosophy、潜在的なソリューションを結びつけることで、ユーザーにとって真に価値のある製品やサービスを生み出せます。

潜在ニーズは、この過程をすっ飛ばして、これが欲しいよ!ってのを聞こうと言っているので、それはうまくいくわけがありません。

インタビューで本当に聞くべきこと

インタビューはユーザーの課題と哲学/philosophyに焦点を当てるのではないか

インタビューでは、ユーザーの課題や困難、そしてその背後にある哲学/philosophyに焦点を当てた質問を行います。

具体例:

質問:「家事をしているときに、家族からの連絡にすぐ対応できず困った経験はありますか?」

ユーザーの回答:「はい、子供が学校で体調を崩したときに連絡に気づかず、対応が遅れてしまいました」

深掘り:「そのとき、どのように感じましたか?」

ユーザーの回答:「とても心配になり、もっと早く気づけていればと後悔しました」

さらに深掘り:「家族からの連絡にすぐ対応することは、あなたにとってどれほど重要ですか?」

ユーザーの回答:「みんなで日常を暮らすためには非常に重要だと思っています」

感情や価値観を深掘りする

ユーザーが何を大切にし、どんな感情を抱いているのかを理解することで、課題の根本原因と哲学/philosophyを探ります。

ペルソナの作成方法とその影響

ペルソナはニーズではなく課題と哲学/philosophyベースで作成するのではないか?

ペルソナを作成する際には、ユーザーの課題、哲学/philosophy、目標、動機を中心に据えるべきではないかと思っています。

ペルソナ:佐藤美咲さん(35歳)

職業:専業主婦

課題:家事中に家族からの重要な連絡を見逃すことがある

哲学/philosophy:どんな時でも重要な連絡は確認・返信したい

目標:家事をしながらでも、家族からの連絡をすぐに受け取れるようにしたい

動機:家族に関する重要な連絡をいち早く察知して、安心して生活したい

ペルソナ作成での注意点

もちろんペルソナには明確なルールはありませんが、課題と哲学/philosophyベースで作成することで、優先順位が明確になり、偏りを防ぐことができます。

ニーズベースで作成すると、特定のユーザー像に偏り、どのユーザーの声を生かすかに迷ってしい、他の重要な課題や哲学/philosophyを見落とすリスクがあります。

しかし課題や哲学は抽象的で普遍性があります。

ジョブ理論は潜在ニーズではなく課題に応えるプロセスだ

一旦、「潜在ニーズ」という考え方の問題をここまで挙げてきましたが、実は潜在ニーズの限界を語っているのは私だけではありません。

たとえばジョブ理論があります。

ジョブ理論:課題に応える

「ジョブ理論(Jobs to be Done)」は、ユーザーが達成したい「ジョブ」(目的や課題)のために製品やサービスを「雇用」するという考え方です。

具体例:

ジョブ:「家事中でも手を使わずにコミュニケーションを取りたい」

ソリューション:「音声操作でメッセージの送受信が可能なデバイスやアプリ」

ジョブ理論では、ユーザーの課題に対するソリューションを提供することが重視されます。

この結果生まれてきたソリューションが潜在的にneedされてた、というだけですね。

意味のイノベーションは哲学/philosophyに応えるプロセスだ

「意味のイノベーション」は、課題を超えて、ユーザーの哲学/philosophyに基づいた新たな価値観やライフスタイルを提案するアプローチです。

具体例:

哲学/philosophy:どんな時でも重要な連絡は確認・返信したい

↓

提案:家族に関する重要な連絡をいつでも受け取って対応することができ、日々を安心に過ごすことができるライフスタイル

実装:家事中でも家族と繋がれるスマートホームシステムやウェアラブルデバイス

これらのアプローチを活用する

ジョブ理論と意味のイノベーションを組み合わせることで、ユーザーの課題と哲学/philosophyを深く理解し、それに対する効果的なソリューションや新たな価値を提供できます。

インタビューが失敗する具体的な理由

ユーザーの発言を表面的に捉える

ユーザーに「どんな機能が欲しいですか?」と尋ねても、彼らは既知の範囲でしか答えられません。そのため、表面的なニーズにとどまり、哲学/philosophyや潜在的なソリューションを見落としてしまいます。

潜在ニーズを直接探ろうとする

繰り返しになりますが。潜在ニーズとは、課題と潜在的なソリューションを融合させた言葉であり、ユーザーから直接引き出すのは困難です。

そのため、インタビューで潜在ニーズを探ろうとするアプローチは効果的ではありません。

課題と哲学/philosophyへの深い理解が欠如している

課題や哲学/philosophyを理解せずにソリューションを提供すると、ユーザーの真の要求を満たせず、プロダクトが失敗するリスクが高まります。

成功するインタビューのためのアプローチ

ユーザーの文脈と価値観を理解する

ユーザーが家事中にどのような状況に置かれているか、何を大切にしているかを理解することで、課題の根底にある要因と哲学/philosophyを探ることができます。

具体例:

観察:家事中にスマートフォンから離れている時間が長いが、通知音に頻繁に反応している。

理解:「大切な連絡を見逃したくない」という哲学/philosophyがある。

感情や動機に注目する

ユーザーが連絡にすぐ対応できないことで感じるストレスや不安を理解し、それを解消する方法を探ります。

おわりに:潜在ニーズではなく、課題と哲学/philosophyに焦点を当てよう

というわけで、ニーズではなく課題とその背後にある哲学/philosophyに焦点を当て、一貫したテーマである「家事をしながら効率的にコミュニケーションを取りたい」というユーザーの願望を深く理解することで、より深い価値を提供するプロダクトやサービスを生み出すことができるのではないでしょうか。

ユーザーインタビューが失敗する主な原因は、ニーズや潜在ニーズを直接探ろうとするアプローチにあるのだと思われます。

成功するためには、ユーザーの課題とその背後にある哲学/philosophyに焦点を当て、それを深く理解することが不可欠です。

ニーズ、課題、哲学/philosophyを区別する

つまづきやすいポイントだと思います。下記の整理です。

ニーズ:課題を解決するための具体的な要求(例:防水スマートフォンが欲しい)

課題:ユーザーが直面している問題や困難(例:手が濡れていてスマートフォンを操作できない)

哲学/philosophy:ユーザーの行動や選択の背後にある根本的な価値観や信念(例:重要な連絡はすぐに確認したい)

これらを明確に区別し、それぞれに適切にアプローチすることが重要です。

デザイナーの役割を再定義

デザイナーは、ユーザーの課題と哲学/philosophyを発見し、潜在的なソリューションを提案する「価値創造者」です。ユーザーの生活や経験に深く入り込み、彼らが気づいていない課題や哲学/philosophyを見つけ、それを解決することで新たな価値を提供します。

人々に「こうあるべき」を聞いて足し合わせることではなく、

人々の声を組み立てて、「世界はこうあるべき」と主張するのがデザイナーの仕事ではないかと私は思っています。

意味のイノベーションへの道

課題と哲学/philosophyを統合し、新たな価値観やライフスタイルをユーザーに提案する「意味のイノベーション」は、ユーザーの生活全体を豊かにする可能性を秘めています。ジョブ理論と組み合わせることで、具体的な課題解決と新たな価値提供の両方を実現できます。

その他:

この記事o1で8~9割書いたんですけどすごいですね…o1

こんなやりとりしてます↓

いいなと思ったら応援しよう!