「老い」がアートを殺す時 映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

スペイン/2024年製作

原題:La habitacion de al lado

配給:ワーナー・ブラザース映画

公開日:2025年1月31日

上映時間:107分

<スタッフ>

監督:ペドロ・アルモドバル

製作:アグスティン・アルモドバル エステル・ガルシア

原作:シーグリッド・ヌーネス

脚本:ペドロ・アルモドバル

撮影:エドゥ・グラウ

美術:インバル・ワインバーグ

衣装:ビナ・ダイヘレル

編集:テレサ・フォント

音楽:アルベルト・イグレシアス

<キャスト>

マーサ:ティルダ・スウィントン

イングリッド:ジュリアン・ムーア

ダミアン:ジョン・タトゥーロ

フラナリー刑事:アレッサンドロ・ニボラ

「書けないのだ。もう言葉が出てこないのだ」

1961年2月、診察する医師に対して彼はそう語った。

その時、彼の両頬には涙がいく筋もつたっていた。

アーネスト・ヘミングウェイが激動の人生を、そして同時に偉大なるその作家人生の幕を下ろすべく、散弾銃の銃口を額に当てて自ら命を絶つのは、そんな会話が交わされた数ヶ月後のことだった。

数年前から始められた高血圧治療薬の副作用によって徐々に躁鬱症の兆候が現れていった。

神経錯乱は激しくなり、徐々に被害妄想に取り憑かれていくようになっていった。

さらには躁鬱症を緩和するための電気ショック療法によって、記憶力の低下という作家にとって致命的な副作用も引き起こされた。

「書けないのだ。もう言葉が出てこないのだ」

すでに彼の「作家」としてのドアは閉じられていた。

アートと対峙する力が失われたと悟った時、彼自身の手で「生」のドアが閉ざされることとなったのは必然だったかもしれない。

「心が動かされない」まま生きるという苦しみ

偉大なるアーティストである彼にとって、「作家」としてのドアとは自分自身のドアそのものだった。

「書けない」時間を過ごした約半年間、彼は躁鬱症や記憶力の低下に苦しみ続けた。

その期間どのくらいの絶望が彼を襲っただろう。

実際、何度も彼は自殺を試み、そのたび周囲の人たちが未然に防いだ。

彼にとっての「ミングウェイ」はもう死んでいるも同然だったのかもしれない。

けれど、周囲が世界的大作家を失うことを拒み続けた。

読者や出版社にとっての「ヘミングウェイ」は、そう簡単に失うことができない一人の人間の存在を超越したものだった。

感動で心が動かされることのなくなった状態で生きることの苦しみ。

その苦しみから「自死」によって逃れるということ。

この映画の主人公であるマーサが安楽死を選ぶまでの物語は、アートの巨匠ヘミングウェイの最期を連想させられた。

本を読む気力が起きないという絶望感

かつては戦場記者として名を馳せたマーサだったが、度重なるがん治療の副作用ですでに生きる気力を失っていた。

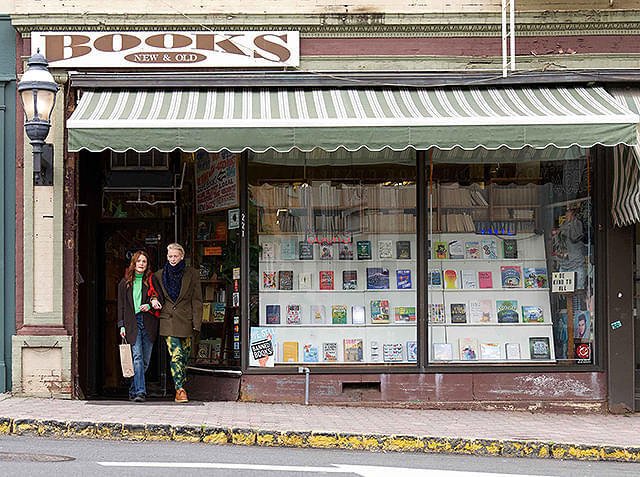

親友イングリッドがマーサを励まそうと書店に連れていくが、本を読みたいという気持ちが薄れていることを告白する。

マーサと比べてまだ若いイングリッドは、マーサのその告白の重さをはからず、マーサが読みたくなりそうな本をピックアップして購入していく。

きっとまた元気になったら読みたくなるはずだ、というように。

歳を重ねると視力が落ち、老眼になり、文字を読むことが辛くなっていく。

それは誰もが理解している事実だが、実際に経験していない者(まだ老化が始まっていない者)には、それがもたらすショックはリアルに理解することはできない。

実際に目が見えづらくなり、読書し続けることが難しくなっていることを実感する時、そしてそれを「単なる一時的な疲れだ」と否定できなくなった時、読書を愛した者ほど強い失望を感じる。

理解力が落ち、記憶力が落ちていくことを受け入れざるを得ない時、アートを愛する者ほどアイデンティティの喪失の危機が訪れる。

「老い」はアートをモノクロにしていく

マーサが自宅や自死の場と選んだ別荘は、色とりどりのアートに囲まれていた。

洗練された絵画や骨董品、そして書籍が並んでいた。

しかし、死を決断したマーサにとって、それはすでに心躍る対象ではなかった。

アートを感じる力を失ったマーサの目に映るそれらは、ただの装飾物であり、ただの置き物でしか無くなっていた。

最期の瞬間、マーサはとびきり素敵なファッションに身を包み、真っ赤な口紅で身を整えた。

彼女にとって最期にアートと向き合うことができた瞬間は、幸せな時間だったはずだ。

老人は『廃品』として扱われている

なぜ私たちは「老いること」を恐れ、忌避するのだろうか?

「生まれる」こととと同じく、〝勝ち組〟もそうでない者も、どんな身分の人に対しても等しく平等に与えられる数少ないものであるにもかかわらず。

誰もが「老い」を嫌い、なんとかして覆い隠そうとし、自分の中の「老い」を排除しようとする。

老いた者は邪魔ものであり、誰もが老いた者が持つ価値を見出そうとしなくなる。

20世紀の女性解放思想を代表するフェミニスト理論家ボーヴォワールは、自著『老い』の中で、「変化の速い消費社会において、老人は『廃品』として扱われている」と指摘している。

「人間がその最後の15年ないし20年の間、もはや一個の『廃品』でしかないという事実は、我々が築き上げた現代文明の大きな失敗である」と。

「生物としての死」と「精神的な死」

私たちにとっての「死」とは生物的な終わりだけではない。

むしろ歳を重ねることで先に訪れる「自分という存在理由の喪失」からくる「精神的な死」こそ、非常に重要なテーマを孕んでいるのではないだろうか。

マーサはがんによる肉体的な「死」ではなく、本を読むことができないことや、アートに対して心を動かされることがなくなったことによる精神的な「死」を見過ごすことができなくなった。

そのことがマーサを自死に誘導していったように思えて仕方がない。

「老い」がアートを殺す時

スクリーンに映されるマーサの自室や別荘の中が映し出されるごとに、マーサの美的感覚や美に対する愛情の深さがひしひしと伝わってくる。

そして、会話の中の言葉や立ち振る舞い、姿勢や仕草に、美的意識の高さを感じさせられる。

マーサは何度もがん治療を受けてきた。

肉体的な死を避ける強い意志を持った強い女性だった。

しかし、アートに心が動かされることがなくなったという精神的な死に対しては、美的意識が強い人ほど耐えられないことだっただろう。

私たちは「精神的な死」にどう向き合うべきか

私たちもいつか死ぬ。

そして近い将来、気軽に自分で「死ぬ時」を選べる時代がやってくるかもしれない。

その時、私たちはその決定をどのタイミングで下すのか。

それとも天命を待つか。

現代の医療の進化は著しい。

肉体的寿命はこの先もどんどん伸びていくだろう。

そして、不治の病と思われていた病気を治す治療も開発され続けるだろう。

肉体的な死をどんどん後回しにできる時代。

人間にとって未知の世界を、今後私たちは生きていく。

文章が書けなくなったり、素晴らしい本を読む気力を失った時。

アートに心を動かされなくなった時。

いつか起こりうる精神的な死を感じた時、私たちはどうすればいいのか — 。

そんな問いをこの映画は私たちに提示しているように思えてならない。

ヘミングウェイは語る。

「『隠退』という言葉はこの世で最も厭わしい言葉だ。自分が選ぶにせよ、運命が我々を強いるにせよ、隠退して自分の仕事 —— 我々をして我々たらしめる仕事 — を放棄することは、墓へ降りることに等しい」