65arts-2|ハニワと土偶の近代(東京国立近代美術館)

65art-1 「ハニワと土偶の近代」の続きです。しばらく多忙と体調不良でブログ更新が難しかったので、すみません。

前編はこちら↓

前回のおさらい

序章では、「好古」「考古」「美術」それぞれの眼からみた出土品について、1章では、近代になって他国と戦争する際に士気高揚の目的で「ハニワ=日本の歴史の源流=天皇の血脈」という構図が出来上がった、というお話でした。

2章からは、戦後から現代にかけてのハニワ・土偶のイメージの受容について検証します。

2章 「伝統」を掘りおこす ―「縄文」か「弥生」か

日本は敗戦を迎え、焼け野原になった土地の復興・開発が進んでいきます。ハニワや土偶は「好古」「考古」の対象から「日本の象徴」を経て、考古学という学問の「研究対象」として扱われるようになりました。

また、戦後は近代国家の仲間入りを果たすため、対外的に日本のアイデンティティをアピールする必要がありました。

広く注目される考古学

2章の序盤では、博物館にハニワ・土偶が展示された様子を描いた絵画や、博物館展示に関する著名人のテキストが紹介されていました。

縄文の美を再発見した岡本太郎はもちろん、アンパンマンのやなせたかしは東京国立博物館の展示についてのインタビューを受け、先日亡くなられた谷川俊太郎さんは「埴輪」という詩を書いています。

彼らはハニワや土偶といった出土品に、歴史の蓄積を感じていたでしょう。けれど、「日本の象徴」という役目を背負わせて(フィルターを介して)熱烈な眼差しを向けるのではなく、日本人の手でつくりあげた歴史的遺物として、そこに込められた縄文人の思想、造形美を見出したのです。

平面作品に現れるハニワ・土偶のイメージ

戦中は抽象画家が「古典」と「現代」の抽象表現をつなぐモチーフとしてハニワを用いましたが、近代の芸術家たちは日本の伝統的な美をもつハニワや土偶にモダンな感性を加え、海外に向けて発信していきました。

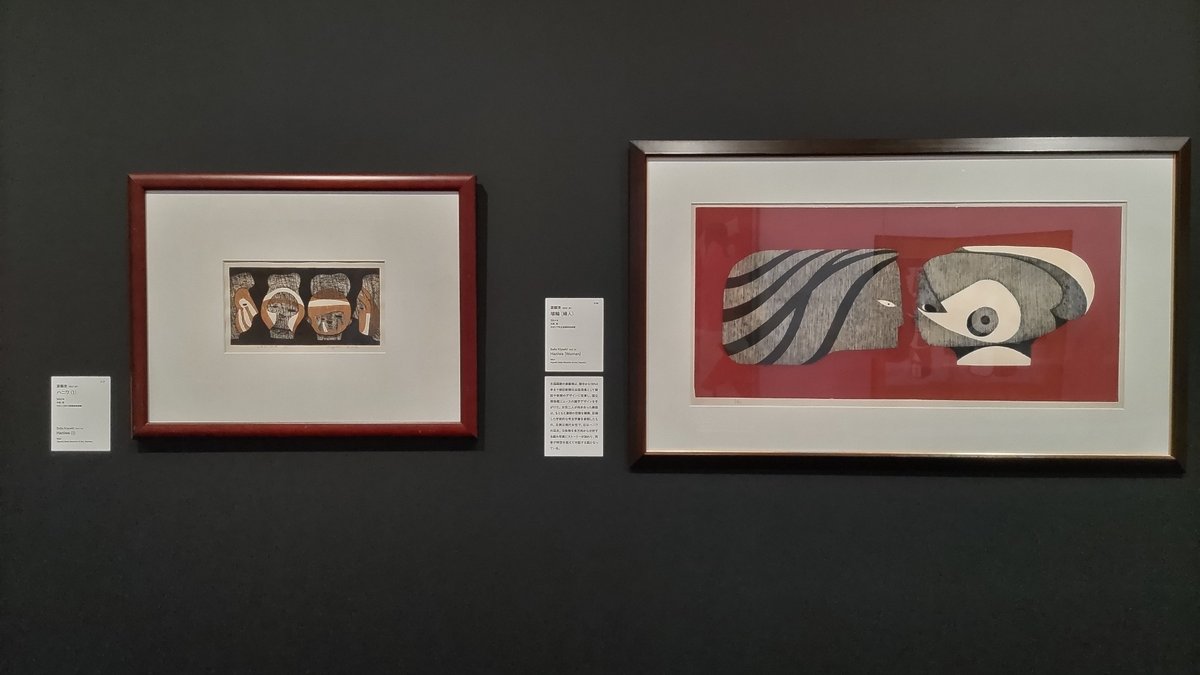

斎藤清は福島県会津生まれ、北海道夕張育ちの版画家です。宣伝ポスターの仕事をしながら油絵や木版画を独学で制作。とくにアメリカで評価され、海外で国際展覧会や個展も多く開催したそうです。

宣伝ポスター、つまりグラフィック・デザインの仕事をしていたこともあって、大胆に造形が簡略化されたハニワの頭部は、タイムレスな印象です。3色(インクは2色)のシンプルな色彩構成ながらも木目を生かして、深みのある表現になっています。

左の作品は兜を身につけた古代ローマの兵士やヘッドギアをつけたボクサーにも見えますね。

こちらの土偶にはウルトラマンを連想しました。土偶の体に走る線や仁王立ちのポーズ、楕円の目もそうですが、赤・黄・緑の線描をずらして描くことで分身をしているような特殊効果も感じさせます。

グラフィカルで抽象的な表現はモダンでもあり、同じモチーフを判を押すように連続させる表現には尾形光琳《燕子花図屏風》(18世紀)を思い起こさせます。しかも、この作品は屏風です。

遥かなる時の流れを含んだ一作と言えます。

造形作品に現れるハニワ・土偶のイメージ

陶芸は、土を捏ねて形をつくり、場合によっては色を付け、焼いていきます。ハニワや土偶とほぼ同じつくり方ですね(ハニワは焼いてから着色)。

岡本太郎やイサム・ノグチ、前衛陶芸集団「走泥社」として陶芸の造形美を追求した八木一夫や鈴木治の造形作品も出品されています。

「岡本太郎は縄文を再発見した人物だが、その作品は弥生的である」のような言葉が会場内のパネルにありました。

確かに、くり抜かれたウロ(空洞)の目玉や口、するんとしたフォルムはハニワ的、と言えるかもしれません。ですが、まず初期にはシュールレアリスムの絵を描いていたわけですし、炎やトゲのうねり、立ち上がりに火焔型土器を結びつけることもできるかもしれません(それも強引なんですけど)。さらに、絵画では黒目の入ったギョロリとした目も多い。

上写真の作品《顔》に似ている土偶もあったので(ネットでちょっと調べただけなので全く裏付けにはなりませんが)、決定打に欠けるような気もします。

この《顔》は3体制作され、そのうち1体は川崎市岡本太郎美術館(つまり手元)に収蔵され、1体は父・岡本一平の墓石に、もう1体は花器として生花の展示に使われました。その写真がなかなか衝撃的なので、ぜひ会場でご覧ください。

生誕100年 芥川(間所)紗織

あくたがわ(まどころ)さおり、と読みます。1924年愛知県生まれ、1966年に死去。日本でろうけつ染め、油絵、アメリカで抽象画を学び、豊かな色彩と硬質な線、ダイナミックな構図で、強烈な作品を生み出しました。

2章には、古代や古事記をテーマにした前衛画家の作品が多く展示されていますが、その中でも彼女の作品は群を抜いてインパクトの強い大作です。同じ室内にいると常に意識してしまい、ちょっと困りました。

幅14mの壁画のような染色作品には、ゴリラかライオンのような風貌をした剣をもつ人物、いくつもの顔、タコのような何か、細い手足の人間や植物が描かれています。細く鋭利なかたちや無数の線が刻まれた身体のパーツは力強く、攻撃性すら感じます。アニメーションにしたら絶対に怖そう。

2024年は生誕100年とのことで、全国 10カ所の美術館の展覧会で展示してもらうプロジェクトを実施しています。(連携企画などはありません)

ちなみに芥川(間所)という表記ですが、旧姓は山田。芥川さんと結婚後に絵画やろうけつ染めをはじめ、離婚後はニューヨークのグループ展に旧姓で参加。間所さんと再婚して4年後に、享年41という短い生涯を閉じました。

人生の中で名乗った期間は、山田>芥川>間所、美術作家としてのキャリアに限定すると、芥川>山田>間所。余すことなく表記すると芥川(山田・間所)紗織。

もう誰? 表記ブレ? となりそう。

研究対象にするにはキャリアを追うのが大変なので、選択的夫婦別姓になってほしいです。

3章 ほりだしにもどる ―となりの遺物

ハニワや土偶のイメージは、しだいに間口が広く低く、カジュアルに使われていきます。1970年代から80年代のSF・オカルトブームの最中では、特撮やマンガなどにハニワや土偶に着想を得たキャラクターがたくさん生まれました。

また、土偶やハニワのつくられた縄文時代・弥生時代から自分たちの生きる現代まで、日本の歴史はつながり、土地が継承され、文化が蓄積されていった。そういった視点で制作されたアート作品も登場します。

特撮・マンガにみられるハニワ・土偶

「大魔神」は大映(現・KADOKAWA)による特撮時代劇で、戦国時代を舞台にした三部作の映画。暴虐非道な出来事に民衆が苦しめられ、乙女や少年の祈りに応えて大魔神が大暴れするシリーズです。

戦国時代に古代の大魔神という時空のズレ、時代劇×特撮という奇抜な組み合わせに頭が追いつかない。

マンガでの需要では、私は「のび太の日本誕生」しか思いつきませんでしたが、参考資料やパネルには多くの作品が挙げられていました。

「キン肉マン」「ビックリマンチョコ」のように何十何百というバリエーションのひとつとして土偶が採用され、「縄文少年ヨギ」では大冒険の舞台として縄文時代が選ばれ、「ガラスの仮面」では大地の神やエネルギーの象徴として火焔型土器が登場します。

ハニワや土偶・土器は、マンガ家のさまざまな欲求に応えてきたのですね。

一方で、「踊る人々」(ハニワ)や「遮光器土偶」「火焔型土器」といった一部の有名作品が、上辺のイメージだけで取り上げられているようにも見えました。

この3章、サブカルチャー関連の資料にしても現代美術の作品にしても寄せ集め感が強いのですが、ハニワや土偶のイメージが濫用されてきたと考えると納得がいきます。

今回のように新しい視点や切り口で研究する場合には、まず作例を寄せ集めて精査、比較することも大事なプロセスで、そこから見えてくるものもあるのではないでしょうか。

足元にある古墳時代の名残

小説家であり、戯曲や油彩画も手がけた武者小路実篤の静物画です。

ニンジンにジャガイモ、赤玉ねぎでしょうか? 白い貝殻は山盛りのライスにも見え、縄文土器でカレーでもつくるのかと想像してしまいます。

彼は「庭に古い土器が出ること」を住まいの理想のひとつとして、武蔵野(調布市入間町(現 若葉町)?)に居を構え、実際に土器辺を採掘したと解説にありました。

なかなかレアな要望ですが、全国各地に古墳はあるので、意外にクリアしやすい条件かもしれませんね。

衣真一郎さんは、自身が生まれ育った群馬の風景に古墳や埴輪、人物、物などを配置することで、その土地の時間や記憶、そして自身の記憶の積み重ねを描く作家です。本展にぴったりですね!

山の麓に広がる街には、馬や鳥、円筒型をしたハニワや古墳とともに、現代の民家、飲食店やコンビニのロゴが描き込まれています。右下のロゴの集まりは家電量販店でしょうか。

現代の私たちが住んでいる場所には数千年前からずっと人が暮らしていて、その痕跡は古墳や出土品という形で残されている。同じ土地に暮らすもの同士として、古代の人々と自分たちを重ねて考えてみるのも面白いですね。

各時代のイメージを投影されるハニワ・土偶

序章から3章まで、江戸時代後期から現代までのハニワ・土偶のイメージの受容を見てきました。(ハニワがメインで+αとして土偶というバランスなので、主にハニワについて考えることになりますが)

基本的には、日本の文化的なルーツとしてハニワが、日本の大地を象徴するものとして土偶・土器が採用され、日本という国のアイデンティティや日本人であることを意識させるイメージ戦略として使われてきた、というストーリーでした。

展覧会は研究成果の発表会でもあるので、キュレーターの意図に沿ったみせ方になります。ですので、展覧会で受けた印象や考察も、それに引っ張られる形になりがちで、本当にそうなのかは判断が難しいものです。

考古学の定義としてのハニワは古墳の付属品でしかないはずですが、私たちはハニワの内部が空洞なのをいいことに、各時代に都合がいいようにイメージや役割をハニワに吹き込んできたのではないか。

「人間って勝手だな」という感想を私は持ちました。

★おまけ

展覧会のお土産に「はにわサブレ」を購入!

よく見ると十万石ふくさや(埼玉県行田市の老舗和菓子メーカー)の通年販売商品でした。棟方志功が包装紙を描いた、風が語りかける「十万石まんじゅう」の十万石です。

行田市には「埼玉」の語源となった「特別史跡 埼玉(さきたま)古墳群」があり、国宝・金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)やハニワ、勾玉、神獣鏡などが出土しています。ハニワや勾玉づくり体験もできますよ。

また、関東7名城のひとつ、石田三成の水攻めにも耐えた「忍城(おしじょう)」や、1400年~3000年前のものとされる蓮が出土・自然発芽した「行田蓮(古代蓮)」も行田市の名物です。

良かったら、古代のロマン、戦国のロマンを求めにお越しください。

いいなと思ったら応援しよう!