学習する組織 〜システム思考で未来を創造する〜

学習する組織 〜システム思考で未来を創造する〜

(ピーター・M・センゲ 著)

「チームの中核的な学習能力」

1 複雑性の理解:システム思考

2 志の育成:自己マスタリー・共有ビジョン

3 内省的な会話の展開:ダイアログ・メンタルモデル

失敗するシステム改善・マネジメントの一般的体系の課題

1 短期的指標による評価によるマネジメント

2 上司に追従する文化

3 経営陣による目標設定

4 正しい答えと誤った答え(意見の分かれる問題の軽視)

5 画一性(対立は調和のために抑制される)

6 予測とコントロールが可能であること

7 過剰な競争と不信

8 全体性の喪失・断片的

第1部 どのように現実を変えられるか

学習する組織の5つのディシプリン(人間の挙動となる要素)。

5つのディシプリンが一つの集合体として展開することが重要

1 システム思考:

人間やビジネスは相互に関連するものであり目に見えない構造

2 自己マスタリー:

継続的に私たちの個人のビジョンを明確にしそれを深める精神的基盤

3 メンタルモデル:

どのように世界を理解するか、行動するかに関わる一般概念

4 共有ビジョン:

ある共通のアイデンティティや使命感

5 チーム学習:

ダイアログに始まる考える力

→特に「システム思考」が全てのディシプリンを統合する役目を果たす。システム思考は直線ではなく多次元である。

7つの学習障害

・私の仕事は○○だから

・悪いのはあちら

・先制攻撃の幻想(積極的に見せかけた受け身)

・出来事への執着

・ゆでガエルの寓話(温度が徐々に上がると気付かない)

・経験から学ぶという妄想(システム全体に数十年かけてもたらす結果を個人は経験できない)

・経営陣の神話(良いイメージを保つために反対意見をもみ消す)

教訓

「システムの構造」は時間の経過とともに生じる挙動に影響を与える重要な相互関係にかかわるもの。それは人々の間の相互関係ではなく、例えば発展途上国における「人口」、「天然資源」、「食料生産量」、またはハイテク企業における「技術者の製品のアイディア」、「技術的なノウハウ」、「経営のノウハウ」など、重要な変数の間の相互関係である。

構造が挙動に影響を与える:

人が替わっても、同一の構造(システム)の中では定性的に同じような結果を生み出す傾向がある

人間のシステムにおける構造はとらえにくい:

人々がどのように意思決定を行うかは複雑である

レバレッジは新しい考え方によってもたらされる:

自分自身の意思決定ばかりに着目して、その決定が他の人にどのような影響を与えるかを見ないために、そのレバレッジを行使できない

第2部 システム思考〜学習する組織の要〜

システム思考の法則

・今日の問題は昨日の「解決策」から生まれる

・強く押せば押すほど、システムが強く押し返してくる

・挙動は、悪くなる前に良くなる

・安易な出口はたいてい元の場所への入口に通ずる

・治療が病気よりも手に負えないこともある

・原因と結果は、時間的にも空間的にも近くにあるわけではない

・小さな変化が大きな結果を生み出す可能性がある

・真のレバレッジは、手前の選択肢ではなく長期で両方を改善できるか

・生きているシステムは全体性があり、部分的なものではない

・誰も悪くない(システムの個々の問題ではなく全体の問題)

意識の変容

システム思考を実践するには、まず、行動がどのように互いを強めたり、打ち消したり(バランスをとったり)するかを示す、「フィードバック」と呼ばれるごく単純な概念を理解すること。これが、何度も繰り返し生じる「構造」の型を見ることを学ぶ基礎となる。

・線形の因果関係の連なりよりも、相互関係に目を向ける

・スナップショットよりも、変化のプロセスに目を向ける

”現実は環状になっているのに、私たちが目にするのは直線である。ここに、システム思考家としての私たちの限界の始まりがある”

変化のプロセス

1 自己強化型フィードバック(小さな変化が大きくなり得るかを見つける)

よい製品である場合、売り上げが増えると満足している顧客の数も増え、それによって肯定的な口コミも増える。そうなれば、さらに売り上げが増加することになり、それによって口コミがさらに広がる

2 バランス型フィードバック(安定と抵抗の源を見つける)

バランス型のシステムには何らかの目標または目的を維持しようとする自己補正能力がある

3 遅れ(やがて物事は起きる)

ある変数が別の変数に影響を及ぼすのに時間がかかる場合、遅れは、システム言語の三つ目の基本構成要素となる

2つのシステムの原型

原型1:「成長の限界」

定義:自己強化型(増強型)のプロセスが望ましい結果を生み出すように働いているがそれを減速させる要素も生み出している

マネジメント法則:成長を無理に加速させない。成長の制約要因を取り除く

原型2:「問題のすり替わり」

定義:根底にある問題が、注意を引く症状を生み出す。だが、根底にあるその問題に人々が対処するのは難しい。そこで、人々は、問題の負担を他の解決法にすり替える

マネジメント法則:対症療法的な解決策に注意

第3部 核となるディシプリン〜学習する組織の構築〜

自己マスタリー(学習する組織の精神)

自己マスタリーは、能力やスキルを土台にしているが、それらにとどまるものではない。精神的な成長を必要とするが、心を解き明かすだけでもない

個人ビジョン

二次的な目標だけではなく、究極の本質的な欲求に焦点を合わせる能力は、自己マスタリーに必要不可欠なもの。心から大切にしたいもの。

メンタルモデル

頭の中にあるイメージ、想定、筋書き。

異なるメンタル・モデルをもつ二人の人間は、同じ出来事を見ても違う説明をする可能性がある。なぜならそれぞれ違う細部を見て、違う解釈をするから。

メンタルモデルのディシプリンの中核

・「信奉理論」(口で言うこと)と「使用理論」(実際の行動に暗に示される理論)の違いに正面から向き合う

・抽象化の飛躍を認識する

・本音を明らかにする

・探求と主張のバランスをとる(効果的な共同学習のスキル)

メンタル・モデルのディシプリンの実践がめざすところは、必ずしも合意や意見の一致ではない。一致していなくても、うまく機能していれば良い結果をもたらす。

共有ビジョン

共有ビジョンとは「自分たちは何を創造したいのか?」という問いに対する答え。個人ビジョンが人それぞれの頭や心の中に描くイメージであるのと同じように、共有ビジョンも組織中のあらゆる人々が思い描くイメージである。共有ビジョンは個人ビジョンから生まれる。

チーム学習

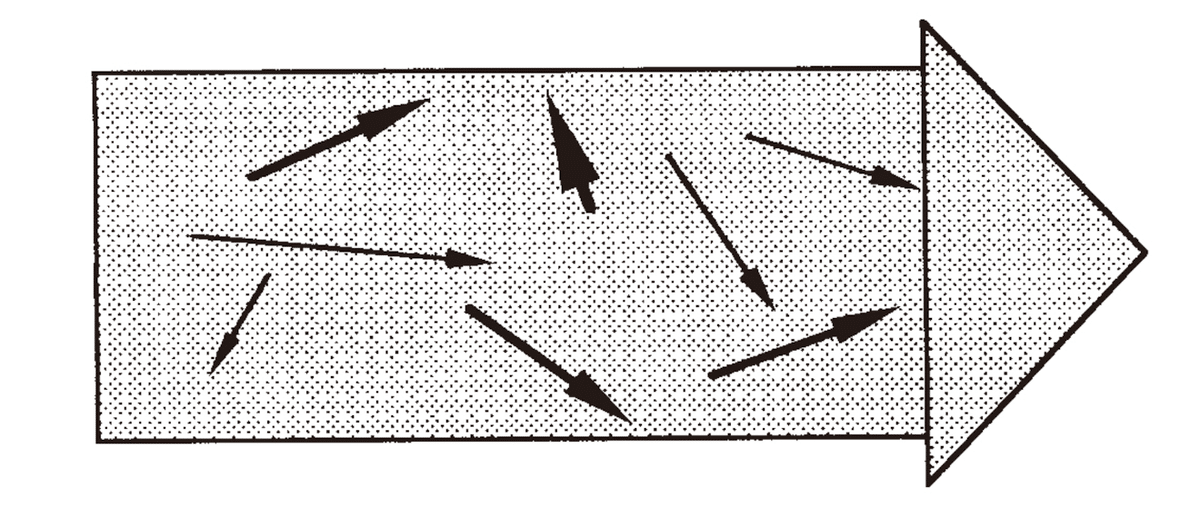

ほとんどのチームでは、個々のメンバーのもつエネルギーの作用が食い違っている。「個人の力」(意図した結果を達成する能力)の程度がばらばらなうえに、生き方の方向もばらばらである

チーム学習とは、メンバーが心から望む結果を出せるようにチームの能力をそろえ、伸ばしていくプロセスである。チーム学習は共有ビジョンを築くディシプリンの上に成り立つ。

対話

対話には、ダイアログとディスカッションという二つの基本タイプがある。

ディスカッションは自分の意見を説得させることに対して、ダイアログは複雑で難しい問題をさまざまな観点から集団で探求するもの。

第4部 実戦からの振り返り

・内省と深い会話の文化を形作る

・人を育てる

・変化を促すつながり

・自分から始める

学習する組織構築の3パターンの取り組み

1 変化をマネジメントし変化を導く方法について、より優れたモデルを探求する

2 変化に絶えず適応する組織の総合的な能力を構築しようと試みる

3 誰もが、実際的にも人間的にも優れた取り組み、すなわち、業績を大きく改善し、かつ大半の人が心から働きたいと思うような職場を創る取り組みをマネジメントし体系化する方法

8つの戦略

1:学習と仕事を一体化させる

振り返りは仕事の遂行の一部として位置づけていく

2:そこにいる人たちとともに、自分のいる場所から始める

社員の社員による施策

3:二つの文化を併せもつ

異なる世界を行ったり来たりできるリーダーが必要

4:練習の場を創る

練習する機会がなければ何か新しいことを学ぶのは非常に難しい

5:ビジネスの中核とつなげる

「組織の中核」と「個人や集団のアイデンティティの最も深いレベルで」いかにしてつながるか

6:学習するコミュニティを構築する

定期的なダイアログは人を集める

7:他者と協働する

多様性を受け入れる

8:学習インフラを構築する

チームがもっと容易につながり合うことができるように、定期的な練習の場を確立したり、技術に投資したりする経営陣もまた、学習インフラを構築している

リーダー

・設計者としてのリーダー

・教師としてのリーダー

・執事としてのリーダー

システム市民

私たち自身がシステムであると自覚して生きる

サプライチェーンネットワーク:大きな影響力をもつイノベーションは、経済システムはもちろん、社会システムや生態系の長期的な存続を守ることを軸にバリュー・チェーン(価値連鎖)全体を統合するものになる

学習とは

「学習とは、個人として、集団として、学習者が心から創り出したい結果を実現するための能力を向上させるプロセスである」

POINT1:知的理解の偏重ではなく、成果につながる行動の能力を築くこと

POINT2:かなり長い時間をかけてできあがるもの

補足:Uプロセス

グループは協力しながら以下の三つの段階に取り組む。

1 感知:自身の色眼鏡は外して現実をありのままに見ることによって、自身のメンタル・モデルを深く探求する

2 プレゼンシング:そこから、個人および集団で、目的やビジョンと結びつける深遠なプロセスへと移行する

3 実現:そして、ビジョンをフィードバックを集めてさらに調整できる具体的な作業モデルに転換するため、迅速なプロトタイプ作りへと進む