さらっと西洋建築史8〜地域性豊かなロマネスク建築〜

前回のビザンチン様式に対して、ロマネスク建築様式は西ヨーロッパで栄えた建築様式と一般的には分類されています。時代区分としては、おおよそ1000年から1200年頃までのゴシック建築以前の建築を指します。

ロマネスクという名称も「古代ローマ建築の参照」という意であることからも分かるように、バシリカ式建築様式を主としながら、ヴォールトを多用し、過去の技術が多く踏襲されてきました。

↓バシリカ式建築様式についてはこちらから↓

その中で、その地方ごとの技術や材料により進化してきたのがロマネスク建築になります。

ロマネスク建築の構造と特徴について

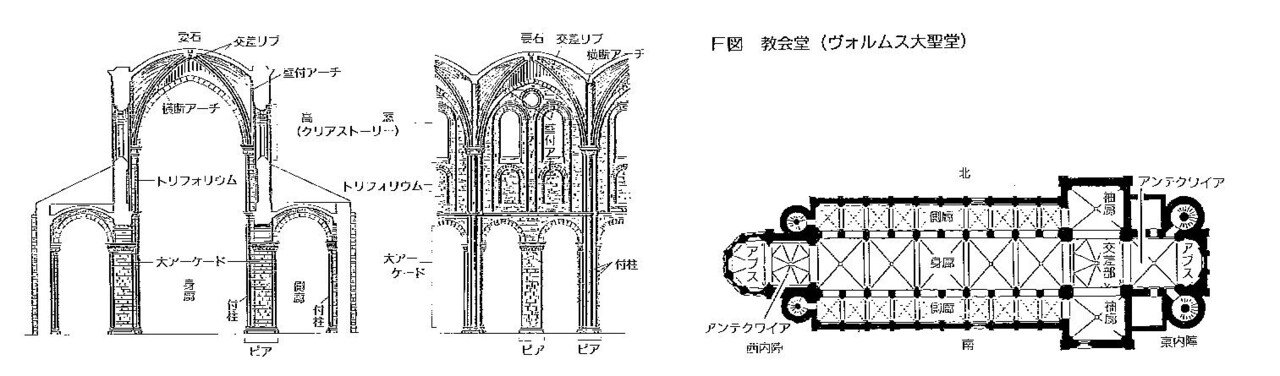

ここで一つ、ロマネスク建築の例としてヴォルムス大聖堂の図面を見てみます。

図面:ロマネスク建築用語集

平面形式はバシリカ式と同様に長手方向に身廊とそれを挟むように側郎が形成されています。断面と照らし合わすと身廊、側廊共にアーチの屋根がかかっているのが見て取れると思います。

断面中央の身廊は高さが高いため、荷重が大きくかかると同時に、かまぼこ型のヴォールト屋根は外に開こうとする推力がかかることになります。この推力に対応するように側廊が形成されているのです。(参拝者はこの側廊を通り移動します)

なのでロマネスク建築では、この身廊を支えるために外壁が厚く柱(ピア)が太くなっているといった特徴があり、どっしりとした外観を持った建物であることが印象的です。

ロマネスク建築との比較としては、軽やかな建築空間が形成されたゴシック建築が挙げられますが、こちらは次回記載していきます。

ヴォルムス大聖堂 写真:wikipedia

ヴォルムス大聖堂 写真:クロヤギ通信

内観写真からも、交差ヴォールトの高い天井と、身廊と側廊の間の太い柱が印象的に現れ、どっしりとした姿が見てとれます。

地域に根差したロマネスク建築

もう一つ、ロマネスク建築の特徴としてはその地域に根差した建築が多く建てられてきた点が挙げられます。その土地で取れる石材の使用、伝統に基づく意匠、その地域ならではの形式など、ローカルカラーが色濃いものとなっています。何点か事例を見てみます。

ピサ大聖堂-イタリア-

写真:wikipedia

傾斜した塔で有名なピサの斜塔と同一敷地に立つ教会堂です。正面を小アーケードの層で綺麗に飾る姿が印象的です。

ピサの斜塔ももちろんロマネスク建築です。

サンタ・マリア修道院-スペイン-

写真 wikipedia

高度な石造技術により作られた教会です。過度な装飾が排されていますが、彫刻が施された柱廊玄関はロマネスク様式の有名な作品です。

シュパイヤー大聖堂ードイツー

写真 wikipedia

ドイツの都市シュパイアーで採取される赤い砂岩でできた巨大なバシリカ式聖堂。シュパイアー大聖堂はロマネスク様式最大級の聖堂です。

カオール大聖堂-フランス-

写真 Cathédrale Saint-Etienne de Cahors

側廊を伴わず、幅広の単身廊にペンデンティブの上に乗ったドームが連続して架けられた教会堂で、フランスの南西部のみに見られた形式です。

ロマネスクは国や地方で異なる地域的多様性に富む様式で、典型的なロマネスク建築を一つだけあげるのは難しい。様式の統一性が穏やかで、地域ごとの特色が豊富なローカルな芸術の集合体がロマネスクである。こうした特徴は19世紀にロマネスクという様式名ができた時から意識されていて、ロマネスク建築の構造形式や建築形態、装飾などを各地方の「流派」として捉える考えが形成された。

いいなと思ったら応援しよう!