【旅行記】未踏の地へ行ってきました!【2022.08】

大学院2年生の自分。

夏休みをさぞかし満喫できるかと思いきや、研究室やバイトやらでなかなか遠出できない…

しかし、学生最後の夏休み

さすがに一度はふらりとどこかへ旅に出たい!

「せっかくなら学生感のある旅がしたい!」

まず思いついたというか『これだ!』ってものがすぐに思い浮かんだ。

「そうだ、青春18きっぷで出かけよう!」

交通手段が決まれば、目的地を決めるのみ!

いつも通り建築作品の見学をすることに決め、Googleマップを開く。

目に付いたのは、内藤廣設計の福井県年縞博物館

福井には何度か行ったことがあるが、若狭湾には行ったことがない。

距離的にも、日帰りで行けそうな場所だ。

いざ始まると、いつも通りの行き当たりばったりの旅となった。

朝8時半に出発。

名古屋駅で青春18きっぷを調達したときには乗る電車の出発10分前。

かなり余裕を持って出発したはずが、ギリギリに…

人でごった返す駅構内を走り、改札へと向かう。

無事に乗車することができ、東海道本線で大垣そして米原へと向かう。

今回の旅のお供は伊坂幸太郎さんの『ホワイトラビット』

普段は専門書や実用書、図鑑ばかりで小説なんてほとんど読んだことない自分だが、今回はあえての小説をチョイス。

◎敦賀駅

米原駅で北陸本線に乗り換え、近江塩津そして敦賀へ。

敦賀駅で途中下車してお昼ご飯を求めて駅前のアーケード街へ!

まさか、こんな所で行き当たりばったり旅の欠点にぶち当たるとは⁉

ほとんどのお店が月曜のランチはお休みなのか、目に入ってくるのは準備中の札ばかり…

福井県年縞博物館の休館日しか調べていなかったことが、こんなところに影響を与えるとは…

時間もあまりないので、とりあえず開いていたお寿司屋さんでランチセットを注文。

◎縄文ロマンパーク

敦賀駅から小浜線で三方へ!

三方駅からレンタサイクルで10分ほどで到着。

今回の旅の目的地である、福井県年縞博物館や若狭三方縄文博物館、竪穴式住居などがあるスポット。

平日の昼間にも関わらず駐車場はなかなかの混みよう。

◎福井県年縞博物館

今回の旅のメインディッシュである福井県年縞博物館に到着!

設計者は『鳥羽市立海の博物館』や『紀尾井聖堂』などで有名な内藤廣

自分は内藤廣さんのファンで、著書や図面集を何冊か持っている。

福井県年縞博物館の図面を見て、名古屋にいるうちに絶対に行っておきたいと思っていた。

その作品が目の前に現れた。

細長い切り妻屋根の建物は周りの景色に溶け込んでいました。

朱色の看板もいいアクセントになっています。

博物館へと続くアプローチやピロティを進んで館内へ。

ピロティの打ち放しコンクリートもとてもキレイに施工されています!

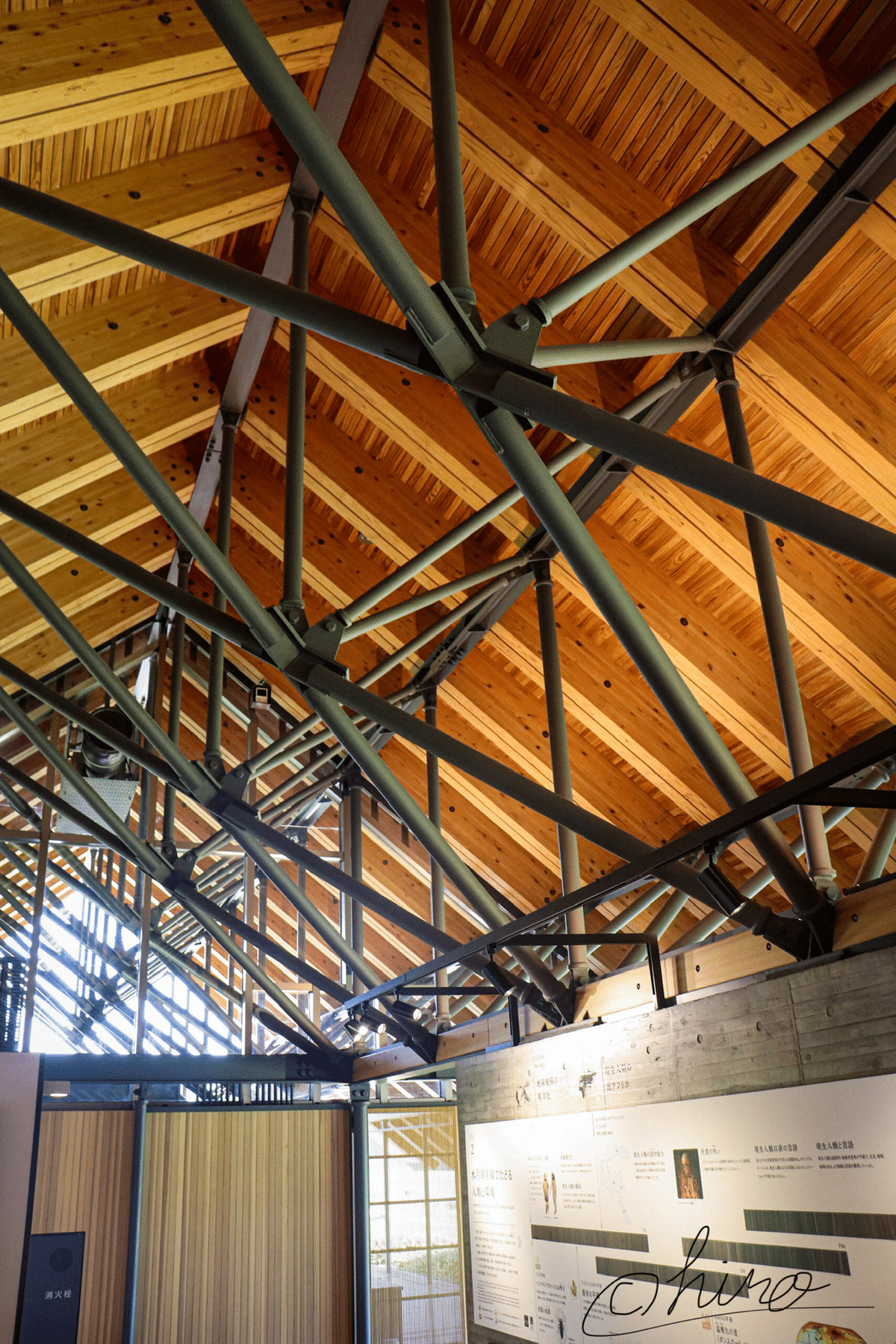

展示室のある2階へ上がると、ずっと見たかった景色が広がっていました。

かなり奥行きのある展示室に飾られているのは、すぐ近くの水月湖から採取された年縞。

木の温かみと無骨なコンクリート躯体とトラスのコントラストが美しい

福井県内で生産された木材が使われています

ちなみに『年縞』とは、湖の底に長い年月をかけて堆積したプランクトンの死骸や土がつくり出す縞模様の層のことです。

1年ごとに一層ずつ作られます。

水月湖の年縞はなんと45メートルもあり、7万年もの歳月をかけて作られているみたいです。

歴史とロマンを感じずにはいられない!

それもそのはず。

実際にこの年縞は世界中の考古学の現場で年代測定の「ものさし」として使われています。

年縞のことなんて全然知らなかったけど、スタッフの方が熱心に解説してくださり楽しい時間を過ごせました。

◎若狭三方縄文博物館

福井県年縞博物館のすぐ向かい側にある若狭三方縄文博物館へ

自然が人工物を侵食したような特徴的な外観をしていました。

若狭町は国内有数の古代遺跡のある地域であり、若狭三方縄文博物館はすぐ近くの鳥浜貝塚の出土品を中心に縄文文化を紹介している施設です。

中に入り、階段を降りると森のような空間が広がっていました。

後で、話を聞いてみると建築家の横内敏人が設計しており、縄文杉の森をイメージして設計されたらしいです。

RCの型枠にもスギ材を使い、縄文杉を想わせる仕上げになっています。

展示室内もかなり印象的な空間が広がっていました。

思いがけず良い建築空間に出会えて、テンションが上がっちゃいました。

◎三方五湖

博物館を楽しんだ後は、時間の許す限りサイクリングを楽しみました!

せめて三方湖、水月湖、菅湖の3つは回ってやると意気込んだものの、ママチャリにはしんど過ぎる…

どうやらウナギと梅が有名らしく、いたるところにうなぎ屋や梅林、梅の直売所がありました。

◎敦賀駅交流施設オルパーク・敦賀駅前広場

レンタサイクルを返却し、再び敦賀駅へ。

駅に隣接する文化交流施設『オルパーク』と駅前広場を見学してきました。

ともに建築家の千葉学が設計を担当しています。

文化交流施設の方にはJR西日本コンサルタンツも関わっています。

文化交流施設の方はスギ板で装飾された2つのボリュームを大きなガラスキューブで包み込むようなシンプルな構成となっています。

建物内の2つのボリュームは、戦火で燃えた旧駅舎をモチーフに作られています。

地元の人たちの旧駅舎への愛着が強かったことから、このような構成になったらしいです!

ボリュームに設けられている開口部は、旧駅舎の設けられていた窓に対応するように計画されています。

敦賀駅は交通結節点であることからか、学習スペースや休憩スペースは多くの人で賑わっていて、建物も嬉しそうでした笑

外に出て駅前広場へ。

格子状の構造体が印象的です。

スチールのフレームに亜鉛メッキ処理がされています。

フレームにはおそらくスギ板がはめ込まれており、天井は亜鉛メッキだったりスギ板だったり。

ガラスがはめ込まれている場所もありました!

帰り道、途中の米原駅で待ち時間。

ふと向かい側で停車していた「特急しらさぎ」をみて、建築家の妹島和世さんが電車のデザインをしていたことを思い出す。

そんなことから電車のデザインを考える。

何で白のボディに青色とオレンジ色のラインなのだろうか?

考えていたら、JR西日本のコーポレートカラーは青色、JR東海はオレンジ

「特急しらさぎ」はJR西日本のエリアをメインに、ときどきJR東海のエリアも走っている。

だからブルーのラインをメインに、オレンジのラインが申し訳程度に添えられているのかと思わず納得。

小説を読み終える頃にはもう愛知県。

普段なかなか読まない小説も面白かったです。

伊坂幸太郎さんの『ホワイトラビット』展開が面白かったので、興味のある方はぜひ読んでみて下さい。(kindle アンリミテッドにあります)

名古屋に到着。

旅の〆は駅そば。

青春18きっぷでどっか行ったときの〆は駅そばと決めている。

22時ごろに帰宅。

久々の青春18きっぷの旅も楽しく、いい日になりました。

今度はどこに行こうかな⁉

いいなと思ったら応援しよう!