様々な形の英雄譚が印象的だった半年│2024年後半ゲーム振り返り

2024年も残り一ヶ月無いそうです。怖いですね。

今年後半は、グラフィックの美麗さから大注目だった黒神話:悟空や、ティザーPVから約8年の時を経て遂に発売に至ったメタファー リファンタジオなどの話題作が登場しました。

個人的にも待ち望んでいたタイトルに触れる事が出来て感無量の半年でした。

黒神話:悟空

圧倒的グラフィックで描かれる西遊記世界。

ビジュアル表現としては今年最も圧倒された作品でした。

アクションゲームとして見ると、いくつかの問題や若干の物足りなさを抱えているものの、それを補って余りある背景アートの美しさ、ボスの豊富さ、一つ一つの環境や妖魔デザイン、ボスのモーションの多彩さなど、執念とも思える作り込みに驚かされます。

超リッチに作り込まれた西遊記世界で、十分過ぎるクオリティに達したアクションゲームが出来る。

それだけでも強い個性だと感じましたが、章のクリア時に超絶クオリティの手描きアニメーションを流してしまうというストーリー演出の大胆さまで持ち合わせていました。

AAAタイトルの中でも唯一無二の美しさと新奇性を味わえる贅沢なゲーム体験でした。

フォトモードも充実しています

ソウルライク✕西遊記、独自の個性を放つアクション

ゲーム全体の構成としてはステージクリア型になっており、チェックポイントを見つけながらエリア探索しボスを目指す、休息したら敵が復活するといったお馴染みのソウルライクなシステムです。

しかしデスペナルティは無く、ライト寄りな作りです。

宝箱の配置や開け方、武器の強化システムの仕様にはゴッドオブウォーの影響も感じます。

近年のアクションゲームの名作を研究しつつ、"孫悟空ならではのアクション"をどう実現するかという部分はかなり達成されていたように思います。

アクションで出来ることは、

・弱攻撃

・強攻撃

・回避

・法術(法力を消費する魔法)

・魂魄(一時的な妖怪変化)

・変化の術(一定時間の強化変身)

と、オーソドックスな3Dアクションの要素を概ね踏襲しつつ、孫悟空らしい法力や変身術を駆使して戦っていきます。

ゲーム開始時に戸惑ったのは、棍棒の独特なリズム感と"棍勢"と呼ばれる強攻撃ゲージの存在です。

文字で例えるのは難しいですが、ソウルシリーズの片手剣の弱攻撃リズムが、

トン トン トン トン トン

という一定のリズムを刻むのに対して、

黒神話の弱攻撃は、

トン トトッ トトトッ トトトトトンッ トンッッ

というような独特のリズム感があります。(伝わって)

この独特のリズム感の弱攻撃を当てながら、いかに敵の攻撃を回避しつつ、"棍勢"と呼ばれる強攻撃ゲージを溜めて大ダメージを狙うか、というのがこのアクションの要になっています。

棍勢を溜める手段は弱攻撃や回避のみならず、一定時間混勢を溜められる丹薬を飲んだり、石に变化できる法術でパリィするなど様々あり、最大まで棍勢を溜めた強攻撃をぶち当てた時の気持ち良さはたまらないものがありました。

また棍棒しか武器が無いとはいえ、攻撃スタイルは3つ用意されています。

最もオーソドックスなスタイル、範囲攻撃や棍棒の先端に乗って翻弄するスタイル、中、遠距離攻撃を得意とするスタイル。

いつでも瞬時に切り替え可能なので、アクションが得意な人は独自のコンボルートを開拓出来る幅はあるように感じます。

しかし贅沢を言うと「棍棒しか武器が無い」というのは物足りなさを感じました。

ネタバレをすると無くはないんですが…ボーナス的なものなので…

棍棒しかない。

それがこのゲームらしさでもあるのですが、何かもう一歩欲しかったですね。

遠距離攻撃系のスキルとか。

スキルツリーもやや地味で、新しい技が使えるスキルは大歓迎でしたが、ちょっとだけ棍勢が溜まりやすくとか、ちょっとだけ変化の時間が伸びるなど、地味な強化の割合もそこそこ多いので、この辺りはもう少しメリハリが欲しかったポイントです。

ただレベルが上がる頻度は比較的早い(体感20分に1レベルは上がってた気がする)ので、成長感自体は感じられました。

また、スキルポイントの振り直しはいつでもチェックポイントの祠から可能なので、多彩な技で戦うか、基礎能力を高めて戦うかという一定のカスタマイズ性を提供してくれています。

惜しい点

全体的に非常に高品質ですが、個人的に大きな課題点だと感じた部分を2つ挙げたいと思います。

1.一部のステージデザインの粗さ

第三章は雪山が舞台となっています。

しかし、冒頭で牢獄に幽閉され、この牢獄パートが同じ景色が続き反復感が強く中々に辛い。

そしてようやく雪山に出たと思ったらめっちゃ広い。

主人公の猿さんはダッシュでも微妙に足が遅く、戦闘以外の場面でもスタミナを消費するという二重苦で移動も大変。

そして広い割にコンテンツが少ないと、全体として粗さが目立っていました。

もちろん道中のグラフィックで圧倒される訳ですが、それを超える修行感…

ある意味では仏教的な世界を表現したかったのかもしれませんが、ゲーム体験としてはしんどさが勝ったエリアでした。

2.隠しエリアの仕様

このゲームは全6章構成になっており、最終章以外の5つのエリア全てに、隠しエリアと隠しボスが用意されています。

これを倒すことにより強力な装備が手に入り、章のボスを攻略しやすくなるという仕様なのですが、ここには問題を感じました。

まず、探索をくまなくする事でプレイヤーをより強化できるという流れそのものには納得感があります。

しかし、ボスによっては隠しエリアの探索が必須級では?と思える強さをもったボスがメインストーリーに配置されていたのです。(特に4章)

「たぶんこいつ弱体化出来る方法あるんだろうな…」と察しながらゴリ押して倒した時は流石に気持ち良かったので、体験としてはプラスになったんですけども。

つまりサブイベント的、やりこみ要素的な探索が、メインストーリーの進行に必須になりうるバランスは、アクションゲームの構成として歪だと感じたのです。

"丁寧な探索による強化"というプレイ体験より、"メインストーリーで必須ではない場所に必須級アイテムを置いてしまう理不尽"が勝っているように感じます。

クリア後に攻略サイトを見て知った事が結構ありましたね…

クリア後に出会ったボスも沢山いましたし、隠しエリアも1/5しかクリアしてなかった事を知りました。

コアのシステムやメインの攻略に関わってる部分の誘導がもっと必要だったのではと思います。

私がちゃんとテキストを読んでないだけかもしれませんが…

余すことなく魅力を伝えてくれる素晴らしい翻訳

このゲーム、とにかく翻訳がカッコいいです。

本作のストーリーは西遊記本編ではなく、孫悟空が封印された数百年後の後日譚になっています。

主人公も孫悟空ではない、しかし生き写しのような、そんな猿さんです。

様々な固有名詞が出てくるのですが、詳細な意味は分からなくとも"分からされるカッコ良さ"が宿っている翻訳でした。

プレイ前はアクションを淡々とこなしていくゲームかと思っていたのですが、思っていた以上にカットシーンも用意されており、更に登場人物の解説や妖怪図鑑のテキストも相当な物量が用意されています。

そのストーリーや世界観の魅力を余すことなく我々にも届けてくれた翻訳の力は偉大です。

アニメムービーでは猪八戒のエピソードが語られる場面があるのですが、西遊記を知らない私でもグッと来ましたね。

後日譚で本編のメインパーティがチラッと映るだけで熱い!

特にラストバトルからエンディングにかけては、西遊記について殆ど知らない私でも、画の美しさとシチュエーションの熱さ、脚本のカッコ良さで、体が震えるほど感動しました。

ラスボスのみならず、裏ボスも非常に良く出来ており、そこに至るシチュエーション、攻撃モーションの多彩さ、魅せ方の格好良さ…とにかくシビれましたね…

西遊記という作品の魅力を、徹底的に分からせる力を持った執念と愛に溢れた作品でした。

本当にプレイして良かったです。

あと、私がプレイしてきたゲーム史上、最も仏像を見かけたゲームだと思うので、仏像の専門家とか、みうらじゅんさんとかを呼んでゲームさんぽを企画する人がいてほしいですね。

ゼルダの伝説 知恵のかりもの

"かりもの"というオブジェクトのコピペと、"シンク"という動きの同期によって生まれた掛け算の遊びが2Dゼルダで実現した事で、伝統的でありながらも新しい体験が出来て大満足でした。

可愛いビジュアルと美しいBGMも最高。

やっぱりゼルダっていいものですねぇ…

"かりもの"の自由と矛盾、でも楽しい。

今作は特にフィールドにおける縦軸の移動の自由度が凄く、上に持ち上げてくれるモンスターを利用して森の上を歩いていけるなど、今までの2Dゼルダでは出来なかった自由な探索が可能になっています。

この過程をすっ飛ばしていける事を公式のインタビューで"わんぱく感"と呼んでいました。

良い言葉ですね。

https://www.nintendo.com/jp/interview/bdgea/index.html

ブレワイやティアキンでも、「こんな攻略が許されていいのか」と思える楽しさがありました。

このわんぱく感が2Dゼルダに上手く落とし込まれており、カリモノの組み合わせでダンジョンのギミックをスキップする事も可能です。

ここが本作の楽しい部分であるのは確かなのですが、結局隅々まで探索してしまうのです。

実際に、とあるダンジョンのギミックをボス部屋を開けた後、まだ探索していないエリアへ戻っていきました。

それは単純に隅々まで探索したい私のプレイスタイルなのですが、スキップ出来る楽しさと、宝箱を取り逃したくないというプレイスタイルは相反するものです。

解法が増えたからこその矛盾でしょう。

ダンジョンの構造自体は従来の2Dゼルダをほぼ踏襲していますが、サイドビューのエリアが結構多かったり、ダンジョンの外側に無の世界が広がっていたりと味変はしている印象です。

メインダンジョン以外に、ワールドマップにも小規模のダンジョンが用意されています。

しかし中には、頑張って謎を解いた割に報酬がしょっぱい時があったので徒労感がある謎解きもあります。

また、結構な強敵を倒したと思ったら1ルピーしか落とさなかったりと、全体的にご褒美は贅沢にして欲しかった感があります。

ゼルダではあるあるなので、今後のシリーズの課題かもしれません。

今作の雑魚モンスターからの報酬が渋いのは、ほぼノーコストでカリモノを召喚し放題な上、一時的にリンクに変身できる能力まで使えるようになるためかと思われます。

この能力の盛り合わせにより、至極当然の事が起きてしまっています。

それは"ゼルダ姫が強すぎる"ということです。

一定時間リンクに変身し、剣と弓とバクダンをそのまま使える上に、威力を上げる強化まで可能です。

カリモノの力と同時に使える為、戦闘で苦戦する事はほぼありませんでした。

ブレワイの料理にあたるスムージーという回復アイテムも作る事も可能で、こちらも素材が簡単に手に入るので非常に強力です。

私はノーマルモードでクリアしましたが、辛口モード(ハードモード)でプレイした方がちょうど良かったのかもと、軽く後悔しました。

また、"かりもの"というメインシステム、オブジェクトやモンスターのコピペというシステム自体は楽しいのですが、上位互換が登場するので型落ちになってしまうカリモノが多かったです。

便利なオブジェクトや強いモンスターしか使わなくなっていくので、100種類以上用意されているカリモノも、終盤では10種類程に最適化されていきました。

この辺りは若干物足りなさを感じた部分です。

ある意味で強くなっていく万能感でもあるのですが、この辺りの調整は難しいですね。

"このカリモノでしか出来ない事"も用意されてはいるのですが、限定的だったように思います。

そして、カリモノ選択のUIがあまり良くないので、その限定的な効果を発揮できるカリモノを探すのが結構面倒でした。

縦軸にも選択出来たりとか、お気に入り登録とかの機能が欲しかったです。

ゼルダが旅に出る意味、そして今後のゼルダシリーズへの期待

ストーリー面は可愛いビジュアルとは対象的に、"世界が無に飲まれていく"という大変な現象が起こってます。

ジオラマのような温かいグラフィックに、紫色の裂け目が広がっている光景というコントラストも不思議な魅力がありました。

またゼルダシリーズは時系列に矛盾が生じないように気を使ってるので、今作でも、そこか!という驚きもありました。

公式で時系列が公開されましたね。https://www.nintendo.com/jp/character/zelda/history/index.html

何故ゼルダ姫が旅をしなければならないのか。そこに対する整合性と説得力はしっかりしていたと感じます。

あと何よりリンクの存在ですね。

この辺りはシリーズファンとして非常に熱いものがありました。

ゼルダシリーズでは伝統的に、ゼルダ姫と協力しながらラストバトルに挑むという展開があります。

しかし今作はゼルダ姫が主人公。

つまり、そういうことなんです。

シリーズファンとして非常に新鮮で嬉しい体験でした。

激アツです。

プロデューサーの青沼さんも、次のトップビューゼルダにも期待してもらえたら、と発言しているので、是非とも続いていって欲しいですね。

ふしぎのきのみのリメイクもあり得るのでしょうか。

次の2Dゼルダ展開にも期待して待っていたいと思います。

完全に私的な余談ですが、普段ゲームをあまりプレイしない私の姉が、ゼルダは夢中でプレイしてくれてるようです。

ティアキンは200時間以上遊んでいて驚きました。

今作の知恵のかりものも、一週間ほど夢中でプレイしてくれていたので、ゼルダというIPが持つ射程の広さを間近で見れたのは嬉しかったですね。

3Dゼルダも、ブレワイまでは初週20万本くらいのタイトルでしたが、ティアキンに至っては日本のパッケージのみで初週220万というとんでもない数字になっていて驚きました。

ティアキンの累計売上は2000万本を超え、知恵のかりものも既に世界で260万本近く売り上げたそうで、一シリーズファンとして嬉しい限りです。

改めてブレスオブザワイルドという作品が、いかにシリーズにとってインパクトだったかを実感します。

実写映画も予定されているので、ゼルダという作品がこれからもより多くの人に届いてくれる事を願いたいです。

メタファー リファンタジオ

女神転生シリーズは未プレイ、ペルソナは4と5のオリジナル版のみクリア済のアトラス初心者なので、ペルソナとの比較が多い感想になります。

許してください。

ペルソナのような学園モノでは描けない、ファンタジー世界を舞台にしたからこそ描けた、王道を征く英雄譚に仕上がっていたと思います。

ペルソナチームの個性が存分に発揮された世界観やキャラクターデザインや音楽は勿論、格好良すぎるUIも極まっています。

コマンドRPGとしても非常に丁寧に作られており、やはり自分はこういうJRPGがプレイしたいんだなと再確認出来た作品でした。

Project Re Fantasyの発表から約8年。

情報が全く無い時期もありましたが、無事発売、無事クリア出来て感無量です。

メイキング動画も面白かったので是非。https://youtu.be/-eFkMJzc6ow?si=x6xOmdQ_XVAp_Zfo

ゲーム全体の流れ

基本的にはペルソナのゲームサイクルを踏襲しており、カレンダーで指定された期日までにメインダンジョンの攻略を目指しつつ、主人公のステータス(今作では王の資質)を上げながら、仲間達や支援者(ペルソナ4で言うコミュ)との親密度を上げていくという流れです。

映っているのは時期王子であり、周りに見える茨、死の呪いを解くため主人公たちが奔走します。

今作はユークロニア連合王国という中世ファンタジー風の世界が舞台です。

大規模なフィールドが用意されているわけでは無く、移動は鎧戦車(がいせんしゃ)と呼ばれる作中独自の乗り物で世界を移動していきます。

この移動の際にも日数を消費するので、どのようにスケジュールを組み立てて攻略していくかが重要です。

メインダンジョンをいかに一日で走り抜けるか、という部分はペルソナと同様です。早く攻略出来れば、次にメインストーリーが動くまでの日数が自由に使えるからですね。

ダンジョンの構成は非常にシンプルで、探索をしながらバトル、たまに小さな隠し通路があり、その奥にある貴重なアイテムも取得しながら進んでいきます。

人によっては味気ないと感じるポイントかもしれませんが、個人的には余計な要素がないダンジョンのシンプルさはむしろ好印象でした。

ギミックも単純なので、迷うこともなく最奥のボス撃破に集中できました。

また、サイドクエストとして”賞金首”という要素があり、達成すると高額な報酬が貰えます。

これが一つ一つ固有の中規模ダンジョンとして用意されているので、JRPGにありがちな無味乾燥なサブイベントにはなっておらず、ここでキャラクター育成をすることも可能です。

さっさとメインダンジョンを走りきるか、賞金首イベントをこなして準備を整えてからメインに行くか。

もしくはキャラクターとの仲を深めるか、主人公のステータスをあげるか…

時間をどう消費するか悩むのがペルソナの楽しさでしたが、メタファーでもそのまま引き継がれています。

じゃあ中世ファンタジー風の世界に味変した実質的なペルソナ6なんだなと、私も序盤は思っていました。

しかし、今作がペルソナでは無かった、メタファーという新規タイトルである意味、個性は、学園モノでは描けないストーリーを描けると同時に、「旅」であることだったように思います。

ペルソナでは学園生活とダンジョン攻略の二重生活で、基本的に自宅に帰ってきます。

一方でメタファーはストーリーの進行応じて拠点も変化し景色も変化していきます。

これによりペルソナとは違う魅力が生まれており、メタファーという新規タイトルである意味が確立されていたと感じました。

ペルソナで完成していた日数管理システムが、"旅"という要素によって新しい魅力を発揮していたと思います。

バトルシステムとアーキタイプ

プレスターンバトルを採用しつつ、今作のペルソナのポジション、アーキタイプという力で戦っていきます。

画面左上に見える水晶がターンアイコンで、行動回数を示しています。

弱点を付けば半分しか消費せず、攻撃を外したり無効化されたら一気に敵のターンへ。

敵も同じターンアイコンで行動してくるので、弱点を突かれれば一気にピンチへ…

一つのコマンド選択が命運を分ける、壊れていないなら直す必要がないという言葉が似合う非常に完成されたシステムです。

そこに更にジンテーゼという合体技が追加されました。

この合体技で弱点を突く事により、2つ分のターンアイコンの消費を半分にすることができます。

パーティメンバーのアーキタイプの組み合わせにより使えるジンテーゼが変化するので、いかに上手く使うかがプレイヤーの腕の見せ所になります。

また今作のペルソナとの大きな違いは、主人公以外の仲間キャラもアーキタイプを変更できる事、いわゆるジョブチェンジシステムが採用されている事です。

別のアーキタイプに切り替えても、習得しているスキルを継承できます。

このスキル継承にはMAG(マグ)という敵を倒した時などに手に入る通貨が必要で、強力な魔法やMPを毎ターン小回復出来るような永続効果のスキル継承は非常に高値です。

またMAGは上位のアーキタイプ履修にも必要で、それも結構な値段。

アーキタイプの履修や強力なスキル継承をしていたら、すぐにMAGが足りなくなるようなバランスになっているので、その制限によってプレイヤーがいかにスキルを組み合わせるかという選択が生まれています。

そしてもう一つ重要なのが、主人公のみレベルアップ時にステータスの割り振りが出来る事です。

これにより、プレイヤーごとに違うステータスの主人公が生まれます。

私の場合は魔力特化主人公になりました。

おかげでゲーム後半は強力な全体魔法で中々楽が出来たと思います。

脳筋主人公はどうなるか気になりますね。

今作は総攻撃が無く、バトル中のカットイン演出が無い代わりに、バトル開始時にカットインが挿入されます。

ペルソナ5でいうブチッ!!ですね。

キャラクターの魅力を引き立てるエフェクト、それ自体がバトルの導入になっており、キャラクターとバトルシステム双方の魅力を底上げするのが非常に上手いです。

テンポの遅さや画の地味さといったターン制コマンドRPGにありがちな欠点は、メタファーでは殆ど克服しています。

とにかくコマンド入力のレスポンスが素早く、ワンボタンで攻撃エフェクトもスキップ出来る様になっておりサクサク進みます。

更にUIの格好良さが加わる事によって、視覚的にも気持ち良い、高い完成度が実現しています。

コマンドだけでなく、簡易的なフィールドアクション要素が採用されており、先制攻撃で有利に戦えたり、主人公から3以上レベル差があるとコマンドバトル無しで一撃で倒せる仕様になっています。

また、主人公が装備しているアーキタイプによってフィールドアクションに追加効果が付与されます。

例えば「商人」のアーキタイプを装備してザコ敵を殴ると、追加でお金を落し小銭稼ぎが出来たりと、時間制限があるゲームサイクルの中で稼ぎ手段があるのは助かりました。

ただ、後半になってくると明らかに強いアーキタイプやスキルが分かってきます。

特に弱点を付属出来る系のスキルは非常に強力で、2回行動出来るアクセサリと組み合わせれば戦略が固定化する時もありました。

この辺りの調整は、どこまで上手くいってるのかは正直一度のクリアでは分かりませんでした。

アーキタイプの数も多く、難易度ノーマルでプレイした私は丁度良いバランスだったと感じましたが、熟練プレイヤーが高難易度でプレイした時どうなるか、分かりかねます。

少なくとも私のような一般プレイヤーにとっては、非常に遊びごたえのあるバトルに仕上がっていたと感じました。

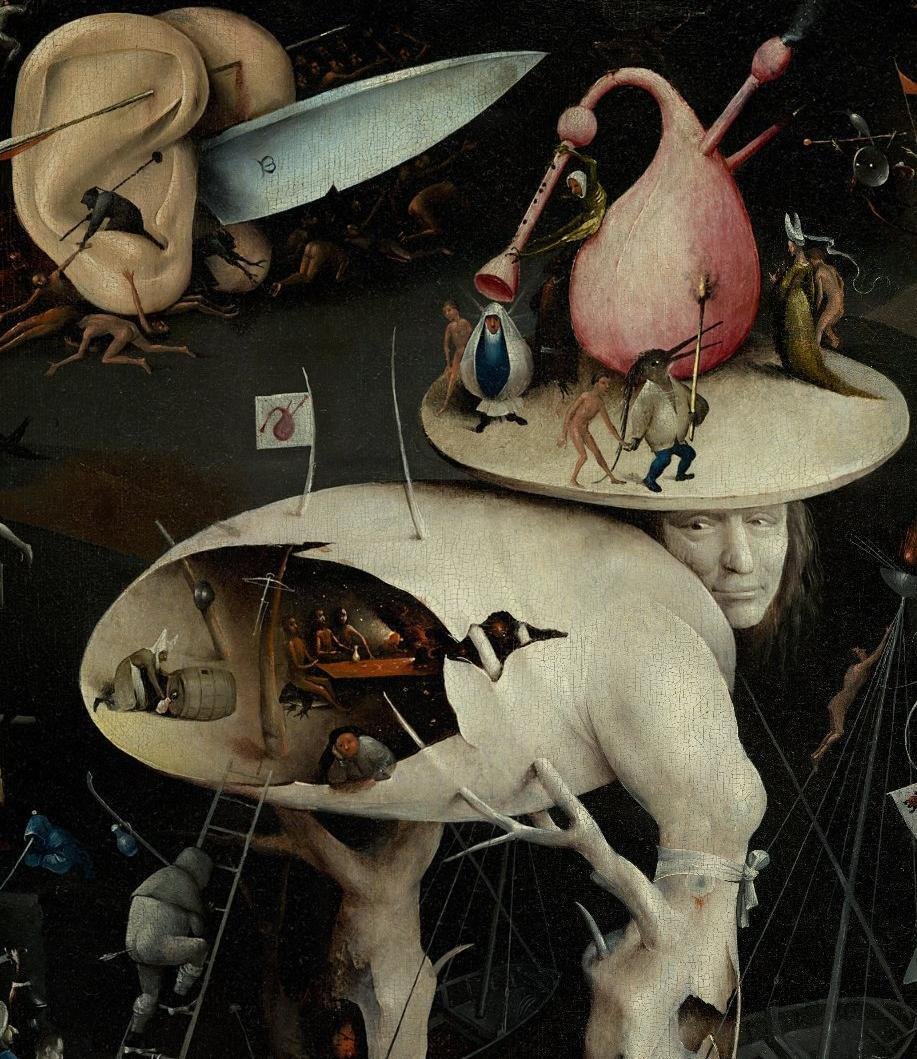

ルネサンス期の画家、ヒエロニムス・ボスの快楽の園の一部

ボスモンスターデザインも魅力的で、西洋絵画からかなりそのまま引用されていたりと、ペルソナチームらしい個性が光っていました。

実際ゲーム内では卵の部分が壊属性弱点になっていて、壊すとちゃんと兵隊も出てきます。

ただ雑魚モンスターの種類はあまり多くなく、もう少しバリエーションが欲しかったところです。

やや前世代なグラフィックとチープさを感じるアニメムービー

グラフィックは街並みの文化的な描き方は非常に丁寧ながら、キャラの3Dモデルや背景グラフィックはやや前世代と言ったところです。

ホヨバースのタイトルや学園アイドルマスターの様な、多くの人がスマホで目にしているアニメ3Dのリッチさには至っていません。

というより、キャラクターによってムラがあった印象です。

主人公と宿敵ルイは流石に力が入っていますが、パーティメンバーの3Dモデルにはもっと情報量を詰め込んで欲しかった所です。

更に個人的に大きめのマイナスポイントは、メインストーリー中に流れるアニメムービーのクオリティです。

明らかに作画にムラがあり、丁寧に作ろうとしている気概は感じるものの、現代のクオリティに追いついていません。

生活水準を簡単に下げられないように、どこかで凄いクオリティのアニメーションを一度見てしまったら戻れません。

メタファーのアニメムービーは、現代における感動の物価上昇(←Twitterで見かけてこれだ!と思ったので拝借)に追いつけていないクオリティでした。

予算なのか、人材なのか、期限なのか。

何れにせよ、アニメムービーの安っぽさが、"物価上昇の様々な問題に追いついていない現代日本"という体を張ったメタファーになっています。

せめてもっと予算を…人材を…と思わずにはいられない惜しい部分でした。

喪失からの回復。支援者達の物語。

ペルソナ4で言うコミュ、メインパーティも含めた支援者達とのストーリーは一つ一つが丁寧で印象的でした。

全体のテーマとして"喪失からの回復"を描いていたと思います。

やはりコロナ禍と開発時期が被っていた事も関係しているのでしょうか。

故郷を無くした者、一人息子を亡くした者、そもそも死ぬために生まれてきた者。

それぞれのキャラクターが何らかを失っており、主人公との関わりでその喪失と向き合っていくという物語は胸を打ちます。

個人的に印象的だったのは、メインパーティの一人でもあるハイザメというキャラクターのストーリーです。

彼はユークロニア連合王国にいる8種族の内のユージフ族という種族であり、その体格の小ささや閉鎖的な文化形態から、多種族から下に見られがち、という種族です。

彼は戦火に巻き込まれ一人息子を失っています。

その中で息子の遺骨をどこに埋葬するかというストーリーが展開されます。

世界設定の緻密さも様々な場面で感じます。

彼はユージフでありながら騎士隊長まで登り詰めたのですが、戦火で息子を失った哀しみにより隠遁生活をしていました。

彼の故郷は日本風の建築で出来ており、そこに住む村人たちはいわば"諦めてしまった大人"として描かれていました。

ユージフ族という種族そのものの困難に抗うより、閉鎖的な村で慎ましく暮らしたほうが良いと。

しかしハイザメは主人公達という希望に触れる事により、自らの過去と痛みに向き合い、ユージフ族の在り方へ異を唱え、前に進む事を決意します。

やがて息子の埋葬場所も見つける事が出来たのですが、これが非常に良かった…

物語を体験し親密度を上げることにより、より上位のアーキタイプを習得できるようになったり、支援者がパーティメンバー以外だった場合は、別の形でゲームが有利に進められるような支援が得られるため、ゲーム内要素が有機的に結びついています。

今作はペルソナより時間制限が緩く設定されているので、一周目でも(少なくとも難易度ノーマルでは)支援者全員のストーリーを見ることは難しくないバランスになっていました。

ハイザメのみならず、支援者達のストーリーはどれも印象的だったので、一人残さず最後まで物語を体験できて満足でした。

メインストーリーについて

ユークロニア連合王国の前王の国葬の日、王の魔法というドデカイ魔法が発動します。

自分こそ王として相応しい!と人気を集めた人を次の王様にするよ、という魔法です。

中世ファンタジー的世界で無理やり民主主義的なシステムをやってしまうという感じですね。

主人公はそんな混乱の中で、時期王になる王子にかけられた死の呪いの魔法を解くため世界を奔走します。

設定を見渡すと、大体魔法でどうにかなっている粗さはあるものの、描こうとしているテーマに対して非常に真摯だったと感じました。

現代における民主主義の在り方、大衆の不安を利用した扇動、覆せない生まれ、宗教的優位差による対立、権力の腐敗などなど。

上げればキリがない普遍的な課題に対してどう向き合えば良いのか、主人公達を通してプレイヤーが考える物語として誠実だったと思います。

大きな選挙があった時期だったこともあり、凄く丁度良いタイミングで発売したなぁ〜と思いながらプレイしてましたね。

全体としてはイデオロギー的な対立もありつつ、生きるという理不尽とどう向き合うか、というのがメインテーマだと感じました。

まさに王道です。

不安に満ちた現代、それこそデジタル中世なんて言葉も聞く時代、"メタファー"として価値のある物語だったと感じています。

一方でメタ的な要素は、私は好きでしたが、ゲーム冒頭で「あなたの名前を教えて下さい(物語の主人公の名前ではありません)」的な事をやってくるゲームでもあるので、この辺りは好みが分かれそうです。

メインストーリーについてはネタバレ有りでChat GPTと壁打ちしながら色々考えた記事を書いてみました。https://note.com/arasaka08/n/n78b30aa605cd

GPTに質問しながら何を描こうとしていたのか考えるのは楽しかったですね。

一人遊びもここまで出来る時代です。

メタファー リファンタジオの核とは

このゲームの魅力は、ペルソナチームの尖った個性と王道JRPGの融合にあると思っています。

それを象徴しているのが通常戦闘曲"猛き者たちよ"です。https://youtu.be/FqlLD7COCw4?si=1-wwqab4Le7_nosd

エスペラント語を独自にアレンジした歌詞を採用しているボーカル曲です。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88?wprov=sfla1

現役の住職である本良敬典さんという方が、お経のような形でメタファー独自アレンジのエスペラント語を歌い、サビの高揚感溢れるメロディと西洋的コーラスが一つの曲に同居しているというスタイルがあまりにも格好良いです。

メタファーという作品のスタイルを象徴する音楽だと思います。

人を繋ぐ為に生み出された人工言語を、お経のように聞いてからのヒロイックなサビ。

そんなBGMを聞きながら戦闘をするゲームプレイそのものが、ペルソナチームらしいクリエイティブであり、このゲームが持つ魔法です。

今年プレイした作品の中でも非常に印象深い1作でした。

2年後くらいに「メタファー リファンタジオ Re:」みたいなタイトルで完全版が出ても買うと思います。

更に洗練出来そうな部分、追加要素を入れられる隙間は感じたので。

プリンス・オブ・ペルシャ 失われし王冠

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/prince-of-persia/the-lost-crown

後半振り返りと言いながら今年1月に発売されたタイトルです。

近年何かと大変過ぎるUBI softによるタイトルですが、今作は当たりです。

探索型2Dアクション、いわゆるメトロイドヴァニアの本作。

圧倒的レスポンスのアクションとダイナミックな能力強化、熱いボス戦と物語。

メトロイドヴァニアの傑作でした。

アクションと能力強化のダイナミックさ

この作品の気に入っている所は、新しい能力の開放が新しいエリアに行けるだけで無く、想像の1段階上に戦闘の幅を広げてくれるという点です。

例えば序盤で弓が手に入るのですが、それが遠距離にあるギミックの起動だけでなく、ボタン長押しするとチャクラムに変化します。

このチャクラムで起動するギミックもあるだけでなく、戻ってきたチャクラムをパリィして弾き返す事も可能でアクションの幅も広がる、と言った具合に、そんな事も出来るの!?という能力強化のダイナミックさがとても素晴らしかったです。

ゲーム後半になれば序盤では思いもしなかった自在なコンボが可能になり、レスポンスの良さも相まってとにかく気持ち良いアクションに仕上がっていました。

特にボス戦でパリィに成功した時は、カットシーンと共に大ダメージを与えられるので気持ち良過ぎましたね。

細かいところに手が届いているプレイアビリティ

メトロイドヴァニアはインディーでは人気ジャンルではありながら、メジャーかと言われると難しい微妙な立ち位置、というのが私のイメージです。

そんな中、この作品は非常にユーザーフレンドリーです。

難易度自体もいつでも切り替えれる、というよりもカスタマイズが可能で、ダメージ倍率など何処がどう調整されるかプレイヤーに明示してくれます。

迷わないようにマップに目印をくれるモードもあり、「貴方の好みで1番楽しめる設定で遊んで」というアクセシビリティが非常に丁寧です。

ただメインクエストの途中でCelesteかよ!っていうくらいの繊細な操作が求められるトゲエリアがあったのでそこはキツかったですね。

しかし、そこにもちゃんと救済措置があります。

難しいプラットフォームアクションをスキップ出来るポータルを生成してくれるオプションが用意されているのです。

遊べるプレイヤーの射程が非常に広く、ジャンル初心者にもオススメしやすいタイトルになっています。

メトロイドヴァニアでここまで細かいところに手が届いているタイトルは見たことが無かったので、注目されてほしい部分です。

実はストーリーも熱い

アクションが面白いゲームとして評判だったので購入したのですが、後半につれてストーリーの盛り上がりも印象的でした。

彼の戦う姿こそ英雄たるを体現しています

物語の舞台はカーフ山。

完全に時空が捻れた場所で、過去や未来の仲間、別次元のサルゴンも登場するなど、混沌としています。

宿敵になるヴァラムというキャラは、ラスボスらしく人智を越えた力を手に入れ、滅びの未来"ペルシャの滅亡"という避けられぬ未来を変えようとします。

それに対しサルゴン自身もカーフ山での旅で、人智を越えた力をもっており、ヴァラムと対峙することにより、"人智を越えた力の放棄"と"友を救う事"を成し遂げようとします。

この物語が良かったのが、敵として倒すのではなく友として救う事を成し遂げた事。そしてヴァラムが"国が滅びる未来を受容する事"によって人智を越えた力を放棄をしたことです。

この"悲劇的な未来を知ってもなお、それを受容し、運命を受け入れる"というストーリーは、SF映画「メッセージ(2016 原題:Arrival)」を思い出しました。

なんとも言えない切なさが後を引く、そんな物語も見事でした。

届いて欲しいタイトル

タイトルそのものの日本での知名度の低さ、弥助関連によるUBIへのイメージ、それ以前に近年のUBIタイトルへの厳しい評価などなど…

開発チームが解散となり続編が無くなったらしいというニュースも目にしました。

売上が目標に届かなかったからと。

諸行無常。

良いゲームを作るチームが、常に良い環境に居るかどうか、遊び手としては分かりようがありません。

それでもこの素晴らしいタイトルを制作した開発の方々が、また良いタイトルを作ってくれることを祈っています。

そしてこの作品がより多くのゲームファンに届いて欲しいと願わずには言われません。

アストロボット

楽しすぎるだろ。

思わず述語を大きくせざるを得ない、とにかくプレイヤーを笑顔にしてやろうという執念を感じるゲームでした。

PlayStation30周年に相応しいPS賛歌ゲームであり傑作3Dアクションです。

このゲームを遊ぼうと思っている人に伝えたい重要な事は、DualSenseのスピーカーをONにして遊ぼう!ということです。

アストロ3作目としての集大成

アストロくんのデビュー作は、PSVR向けタイトルとして2018年に登場した「アストロボット レスキューミッション」です。

これはPSVR向けタイトルということもあり、プレイした人は少ないかも知れませんが、本当に衝撃的な体験でした。

簡単に例えると、プレイヤーがマリオ64のカメラ、いわゆるジュゲム視点になってゲームの世界に入り込んだような体験が出来る感じです。

VR共通の事ですが、プレイした人にしか伝わらない凄さだったのです。

自分がカメラ視点になり、自分が動かすアストロくんを首を動かしながら追う。

時には後ろを振り向いて隠し要素が無いか探す、といった体験はあまりにも未来でした。

そんな衝撃のデビューを飾ったアストロボットですが、2作目はPS5にプリインストールされているアストロズプレイルームです。

宣伝用のアップデートも抜かり無し

こちらはPS5のコントローラー"DualSense"のテックデモ的なゲームです。

VRタイトルではない、純粋な3Dプラットフォームアクションになりましたが、規模は小さいながら非常に高い完成度でした。

そして今作アストロボットは、レスキューミッションでのギミックも採用しながら、プレイルームからの正当続編であり、集大成です。

プレイステーション30周年に相応しい完成度を誇るアクションゲームに仕上がっています。

"触覚フィードバック"とギミックの楽しさ

アストロボットで驚くのは、やはりDualSenseの触覚フィードバックでしょう。

DualSense、お前、そんな動き出来たのか…という驚きがあります。

手触りとしか言いようがない、雨が降っているステージだったら雨粒が傘に当たる感覚。

ビーズだらけのステージで粒に触れる感覚。

環境からの触覚も凄いですが、アストロくんが装備するアイテムの触覚も気持ち良いです。

ボクシンググローブで殴った時の重さや、ジェットパックで飛ぶ反動、海の中を泳ぐ感覚まで、掌から伝わってきます。

またスピーカーからも常に何かしらサウンドがなり、これもめちゃくちゃ凝ってます。

ここまで五感で楽しませてくれる体験はなかなかありません。

開発元のTeam ASOBIはいつもプレイしないと伝わらない体験を提供してくれますね。

豊富なギミックと演出、そしてPSオールスター

ゲームの構成は非常にオーソドックスなコースクリア型の3Dアクションゲームです。

ステージによって様々なアイテムやギミックが用意されていますが、どれも個性的です。

一瞬で小さくなるギミックや、時間停止ギミックなど、とにかくアイディアの濁流がすごいです。

個人的に好きなのがスポンジになるギミックです。

水を吐き出して火を消したり、巨大化したまま全てを破壊したり、とにかく楽しい!

アストロくんが装備するアイテムの使いまわしはあるのですが、ステージ毎の演出のこだわりが凄まじく、よくこれだけのバリエーションを用意出来るなと感心しました。

そして本作には歴代PSの有名キャラを模した大量のボットが登場します。

ただゲストキャラとして登場するだけではなく、一部のステージではそのキャラの原作の遊びを再現したステージを用意しているのが最高でした。

たとえばゴッドオブウォーのクレイトスに変身するステージでは、斧を投げて水を凍らせたり、ギミックを発動したりする原作の遊びをそのままやってくれます。

ゴッドオブウォーはCERO:Z、つまり対象年齢18歳以上のゲームですが、アストロくんがやってくれることによって、全年齢がゴッドオブウォーの楽しさに少しでも触れられる訳です。

ステージではあの印象的なメインテーマも流れます

ただのファンサービスではなく、ステージそのもので原作を再現してしまうという最上のファンサービスと遊びを同時に実現しています。

ゲーム全体のボリューム感と密度、この在り方。

本作はフルプライスのゲームですが、クリアするだけなら約7時間前後で終わるボリュームです。

おそらくコンプリートを目指しても15時間前後でいけそうです。

しかし全く物足りない感じはありません。

やはり密度感ですね。https://automaton-media.com/articles/newsjp/astrobot-20240907-309733/

記事でも語られている通り、大規模タイトルであればあるほど、開発者は自分がどの部分を作っているのか、進捗はどうなっているのか分からなくなるそうです。

アストロボットは比較的小規模かつ、開発チームが全体を見渡せる環境だからこそ成し得た密度感だと感じます。

ソニーは今後も毎年大規模なシングルプレイタイトルを投入していくと明言しています。https://www.famitsu.com/article/202411/23741

アストロボットの開発スタイルは、対極とまでは言わずともAAAタイトルとは違う作り方で高いクオリティを発揮しているタイトルです。

海外のゲーム会社では大規模レイオフの話題を数多く聞く時代です。(おそらく日本もこれから、それとも既に…?)

そんな時代に非常に重要な示唆を与えてくれるタイトルでもある気がしています。

持続可能なゲーム開発目標、SGDG'sとでも言いましょうか。(適当)

これからも大規模なタイトルは作られ続けるでしょうが、求められているクオリティ、掛けられる予算と時間、買い切り型タイトルの安さ。

素人目でも、ゲームビジネスは何処かのバランスが崩れてしまっているような気がしています。

買い切り型が辛いなら、運営型をやれば良いじゃないという、闇のゲーミングマリーアントワネットがいるかもしれませんが、一年以上続くタイトルがどれほど少ないか。

圧倒的エンタメ供給過多の時代に、遊んでもらえるゲームとはどういうものなのか。

そんな素人が考えてもしょうがない事を、一ゲームファンとして考えさせられる作品でもありました。

アストロボットが出たことによる相乗効果という勝手な妄想

SNSで何度かアストロボットについてソニーのマリオ、という言葉を目にしました。

実際3Dアクションゲームの完成度としても申し分無いですし、代表的なキャラに成長していけるポテンシャルも感じます。

アストロボットがプレステの顔になる時代も来るかもしれません。

やはり面白いのが、プレイステーションオールスターなこのゲームが、非常に任天堂っぽい遊びを提供している事です。

3Dマリオからの影響は言わずもがな、モーフボールの様に丸くなって狭い道を通るギミックがあったり、拠点でのボットのワラワラ感はピクミンのような光景です。

プレイしながら何度も思いました。「任天堂もこれやりたいだろうなー!」と。

特に原作を再現したステージは、任天堂IPを活用すれば同じような事が出来るはずです。

ここからは完全に勝手な想像ですが、これを見た任天堂も刺激を受けているはずです。

そして来年発売が予定されているSwitchの次世代機向けにも、新しい3Dマリオを作っているはず。

しかし、マリオではアストロボットがやったような他の任天堂キャラに変身して戦うような事はしないと思います。

マリオはリンクの帽子を被ってマスターソードを振ること事は出来ないはずですから。

どのような形でこのアストロボットとは違う、任天堂らしい独創的なマリオを見せてくれるのか。

発表すら一切してないタイトルが楽しみでなりません。

ん…?他のキャラクターになりきる...?

マリオには出来なくとも、それが出来るピンク色の丸いアイツがいますね。

そう、カービィです。

次回作のカービィもディスカバリーのような3Dアクションだとしたら、作品ごと飲み込んでコピー能力を発揮する任天堂オールスターカービィをやるのではないか、なんて妄想してます。

逆説的に、アストロボットはマリオよりもカービィ的な性質をもったキャラクターになのではないかな、なんて思ったり。

マリオとカービィの差を考え出したら長くなるので止めておきましょう。

更なるグッズ展開を期待してます

半年を振り返って

今年も凄くないですか。

去年もティアーズオブザキングダムやバルダーズゲート3など、後に語られるレベルの名作が登場しましたが、今年もそれに肉薄するほど名作が沢山登場した年になったな!と一人で興奮してます。

黒神話では西遊記という古典が持っている魅力と、あまりに大きな影響力を体感しました。

やる事なす事全部めちゃくちゃだったらしい孫悟空ですが、彼も三蔵達との旅を通じて英雄になるわけですね。

メタファーに登場した言葉を使うなら、正に英雄のアーキタイプ(原型)と呼べる存在でしょう。

時代や国境を選ばない普遍の英雄像。

ハイラルでも、ユークロニアでも、ペルシャでも、そしてアストロくんの世界ですら、主人公達は何かを救うために戦っていました。

何故私はゲームが好きなのか。

私の場合はたぶん、インタラクトすることによって、ゲーム内キャラが自分の代わりにやってくれるからなのかもしれません。

ある種の身体性の拡張でもあり、でも個人的には"ケア"の面が強いですね。

私はメンタルが貧弱なので、仮想でも肯定されることによって回復出来るというか。

主人公の道筋を、プレイヤーという形で導ける。

その過程で様々な楽しさと苦難を共に出来る。

ゲームという娯楽から、何かの気付きや生きる活力を貰えます。

英雄譚は、常に私達の不安と理想を写してくれる。

そんなゲームを多くプレイした半年でした。

改めて全ての開発者の方々に感謝です。

ついでにGOTY予想

今年もThe Game Awardsの季節が来ました。https://thegameawards.com/

部門別ノミネート作や年間大賞部門も発表されましたね。

例年通り「このゲームこの部門かぁ?」とか、そんな事でモヤる時期でもあります。

ベストストラテジーはユニコーンオーバーロードが獲って欲しいですね。

今年の年間大賞部門Game of the yearの6作品も発表されました。

黒神話:悟空

ファイナルファンタジーⅦリバース

Balatoro

ELDEN RING Shadow of the Erdtree

メタファー リファンタジオ

アストロボット

今年のノミネート作は、バラトロ(で読み方あってる?)以外はプレイしてクリア出来たので、イカサマポーカーもやらなきゃな~と思っている次第です。

個人的な好みではFF7とメタファーとアストロが強いですが、プレイヤー人口を考えると黒神話もかなり強い気がしますね。

ただ、最も取ってほしいタイトルを挙げるなら…アストロボットでしょうか。

アストロボットの持つ、純粋な遊びの追求や作品の在り方が今後のゲーム業界にとって大事ではないかと感じるからです。

今後の買い切り型作品は20時間以内に収まるタイトルが増えていくような予感もしています。

ファンとしてはFF7に獲って欲しいですが、あのような恐竜型とでもいうべき作品がいつまで環境に耐えうるかという心配や、かなり内向きなストーリーなど思うところも多いので。

GOTYを獲るなら完結作までお預けでも良いのかなとも思います。

でもGOTY獲れば売上ブーストも期待できるだろうし、それで完結編に備えられる人が増えれば嬉しいし、難しい!

すみません。やっぱりFF7リバースが獲ると思います。獲らせてあげてください。

もちろんゲーム賞は賞でしかありません。

貴方にとっての良いゲームに出会える事を願い、記事を締めたいと思います。

もしも全てを読んでくれた方がいたら、本当にありがとうございます。

自分がゲームについてどう感じたかとあうアウトプットが今まで足りていないと思っていたので、なるべく続けたいですね。