東洋医学における裏熱症について

概要

裏熱症は、東洋医学において体内の深部に熱が蓄積される状態を指し、特に慢性的な症状を伴うことが多いです。この状態は、体が外部の寒邪から守られている一方で、内部の熱が解消されずに蓄積されることによって引き起こされます。裏熱症は、発熱があるものの悪寒がないという特徴があり、これは一般的に裏熱証と呼ばれます。

裏熱症の症状には、長期にわたる微熱や、体温が正常よりも高い状態が含まれます。これに加えて、体の深部に熱がこもることで、さまざまな不快感や痛みを引き起こすことがあります。患者はしばしば、のどの渇きや、黄色で粘りのある痰、色の濃い尿などの症状を訴えることが多いです。

裏熱症の治療には、漢方薬が効果的です。特に、大柴胡湯や三黄瀉心湯、承気湯などが代表的な処方として用いられます。これらの漢方薬は、体内の熱を冷まし、体表の水のうっ滞を解消する働きがあります。これにより、発汗を促進し、体内の熱を効果的に排出することが可能です。

裏熱症の予防と管理には、食事療法も重要です。特に、温熱性の食材を積極的に摂取することが推奨されます。生姜やネギ、コショウなどは、体を温め、発汗を促す効果があります。これにより、体内の熱を自然に排出し、裏熱症の症状を軽減することが期待できます。

裏熱症は慢性的な症状を伴うことが多く、適切な診断と治療が必要です。特に、冷房や冷たい飲料を好む生活習慣が影響を与えることがあります。尿意が少なく、便が硬めであることも裏熱症の兆候です。これらの症状を見逃すと、治療が遅れ、病状が悪化する可能性があるため、早期の診断が重要です。

裏熱症の定義

裏熱症は、体の深部に熱がこもる状態を指し、特に慢性期に多く見られます。この状態は、体内のエネルギーの不均衡や、外部からの病邪の侵入によって引き起こされることが一般的です。裏熱症は、体の内部で熱が蓄積されることにより、様々な身体的および精神的な不調を引き起こす可能性があります。

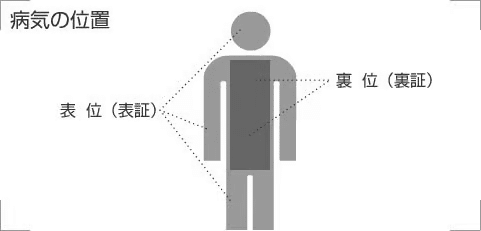

東洋医学では、表裏の概念を用いて病気の位置を特定します。裏熱症は、体の内部に病邪が存在する状態とされ、表熱症とは異なり、急性の症状が現れにくいのが特徴です。裏熱症の症状は、持続的な微熱や体の重だるさ、精神的な不安感などが見られ、これらは体内の熱が慢性的に蓄積されていることを示しています。

裏熱症は、精神的ストレスや不摂生な生活習慣が原因で発生することが多いです。特に、過度のストレスや不規則な食生活、運動不足は、体内の熱の蓄積を助長し、裏熱症を引き起こす要因となります。これを防ぐためには、ストレス管理やバランスの取れた食事、適度な運動が重要です。

裏熱症の症状

裏熱症の主な症状には、長期にわたる微熱、のどの渇き、便秘、慢性頭痛などが含まれます。特に、微熱は通常の体温よりもわずかに高い状態が続き、体がだるく感じることが多いです。このような症状は、体内の熱が持続的に蓄積されることによって引き起こされ、慢性的な不快感を伴います。加えて、のどの渇きや便秘は、体内の水分バランスが崩れ、熱が体の深部にこもることによって生じることが多いです。

裏熱症では、体の深部に熱がこもるため、冷感や熱感が単独で現れることが多いです。この現象は、体内の熱が外部に発散されず、内部に留まることによって引き起こされます。患者は、時に体の一部が異常に熱く感じたり、逆に冷たく感じたりすることがあります。このような症状は、体の調和が乱れ、エネルギーの流れが阻害されていることを示唆しています。

裏熱症の特徴は、症状が緩慢に発病し、病程が長いことです。急性の病状とは異なり、裏熱症は時間をかけて徐々に進行し、患者は長期間にわたって不快感を抱えることになります。このような慢性的な状態は、生活の質を低下させ、日常生活に支障をきたすことがあります。したがって、早期の診断と適切な治療が重要です。

裏熱症の診断方法

裏熱症の診断は、まず患者の症状や病歴を詳細に問診することから始まります。特に、発熱の有無やその性質、持続時間を確認することが重要です。裏熱症は、発熱があるものの悪寒を伴わない状態を指し、長期にわたる微熱が特徴的です。このような症状は、体内の熱が深部にこもっていることを示唆しており、診断の初期段階での重要な手がかりとなります。

東洋医学では、裏熱症の診断に四診法を用います。四診とは、望診、聞診、問診、切診の四つの診断方法を指し、これにより病位や病邪の性質を詳細に分析します。望診では、患者の外見や表情を観察し、聞診では声や呼吸音を確認します。問診では、患者の主訴や生活習慣を詳しく尋ね、切診では脈拍や体温を測定します。これらの情報を総合的に判断することで、裏熱症の正確な診断が可能となります。

診断においては、体の深部に熱がこもっているかどうかを確認することが極めて重要です。裏熱は、慢性期において体内の深部が熱を持つ状態を指し、これが様々な症状を引き起こす原因となります。例えば、体がほてる感覚や、黄色で粘りのある痰、色の濃い尿などが見られることがあります。これらの症状は、裏熱の存在を示す重要な指標であり、適切な治療法を選択するための基礎となります。

裏熱症の治療法

裏熱症の治療においては、体の深部に蓄積された熱を取り除くことが最も重要です。裏熱は、慢性的な状態であり、体内の熱が正常な範囲を超えていることを示します。この状態は、発熱があるものの、寒気を伴わないことが特徴です。したがって、治療には体内の熱を効果的に排出する方法が求められます。

漢方薬は裏熱症の治療において非常に重要な役割を果たします。症状に応じた処方が行われ、代表的な漢方薬には小柴胡湯や加味逍遥散があります。これらの薬は、体内の熱を取り除く効果があり、特に半夏瀉心湯は胸部から腹部に存在する熱を排出するために用いられます。

裏熱症の治療には、漢方薬の使用だけでなく、生活習慣の改善やストレス管理も重要です。日常生活において、体を冷やす食材を避け、温熱性の食材を摂取することが推奨されます。また、ストレスを軽減するためのリラクゼーション法や適度な運動も、体内の熱を調整する助けとなります。

裏熱症に効く漢方薬

裏熱症に対する漢方薬として、小柴胡湯や加味逍遥散が特に効果的であるとされています。これらの薬は、体内の熱を調整し、慢性的な熱の蓄積を解消するために用いられます。小柴胡湯は、肝機能を助け、ストレスによる体調不良を改善する効果があり、加味逍遥散は、特に女性のホルモンバランスを整えるのに役立ちます。これらの漢方薬は、裏熱の症状を軽減し、全体的な健康を促進するために重要な役割を果たします。

半夏瀉心湯は、胸部から腹部にかけての熱を取り除くために特に効果的な漢方薬です。この薬は、半夏や生姜、黄連、黄芩といった成分を含み、体内の熱を冷ます作用があります。裏熱によって引き起こされる症状、例えば下痢や気うつなどに対しても有効であり、消化器系の不調を改善するために広く用いられています。特にストレスが原因で生じる消化器症状に対しても、半夏瀉心湯は効果を発揮します。

漢方薬の選択は、患者の体質や具体的な症状に基づいて行われるため、専門家による診断が不可欠です。裏熱症の治療においても、個々の体調や生活習慣を考慮した上で、最適な漢方薬を選ぶことが重要です。これにより、効果的な治療が可能となり、患者の健康状態を改善する手助けとなります。専門家の指導のもとで漢方薬を使用することで、より良い結果が期待できるでしょう。

裏熱症の予防と管理

裏熱症の予防には、規則正しい生活習慣とバランスの取れた食事が不可欠です。特に、体内の熱を適切に管理するためには、温熱性の食材を取り入れることが重要です。例えば、ネギやショウガ、コショウなどは体を温め、発汗を促進する効果があります。これにより、体内の熱を外に逃がし、裏熱症のリスクを軽減することができます。さらに、食事は栄養バランスを考慮し、過剰な脂肪や糖分を避けることが推奨されます。

ストレス管理も裏熱症の予防において重要な要素です。現代社会では、仕事や人間関係からくるストレスが心身に悪影響を及ぼすことが多く、これが体内の熱の蓄積を引き起こす原因となります。リラクゼーション法や趣味の時間を持つことで、ストレスを軽減し、心身の健康を維持することが可能です。特に、深呼吸や瞑想、軽い運動は、心の平穏を保つために効果的です。

定期的な健康チェックは、裏熱症の早期発見と管理において非常に重要です。体調の変化を敏感に察知することで、症状が悪化する前に対処することができます。特に、微熱や体のだるさ、食欲不振などの初期症状に注意を払い、必要に応じて専門医の診断を受けることが推奨されます。早期の対応が、裏熱症の進行を防ぎ、健康を維持する鍵となります。

emerald-orthopedic-pain-clinic.com

ou-hari.com

kanpo-dojindo.co.jp

aih-net.com

hal.msn.to

iwamotokimeido.com

inoue-clinic.net

ou-hari.com

kouwakai-nakamura.jp

#東洋医学 #裏熱症 #札幌 #豊平区 #平岸 #鍼灸師 #鍼灸