東洋医学における七情の「思」について

概要

東洋医学における「思」は、七情の一つであり、思考や考えすぎることを指します。正常な状態では健康に悪影響を及ぼすことはありませんが、過度に思い悩むと、脾の機能に影響を与え、消化不良や食欲不振を引き起こすことがあります。特に、ストレスや不安が高まると、脾の気の流れが滞り、身体全体のバランスが崩れることが懸念されます。

「思」は脾に関連しており、脾は消化や栄養の吸収に重要な役割を果たします。思い悩むことで脾の気が滞ると、消化不良や腹部の不快感が生じることがあります。これは、脾の機能が低下し、身体が必要とする栄養素を十分に吸収できなくなるためです。したがって、思のバランスを保つことは、健康維持において非常に重要です。

思の影響を受ける脾の健康を保つためには、感情のコントロールが不可欠です。過度な思考やストレスを軽減するためには、リラクゼーションや趣味の時間を持つことが効果的です。また、適度な運動やバランスの取れた食事も、脾の機能をサポートし、思のバランスを保つ助けとなります。

心と体の相互作用は非常に強く、思が過度になると身体にさまざまな不調を引き起こす可能性があります。例えば、思い悩むことでストレスホルモンが分泌され、免疫力が低下することが知られています。したがって、心の健康を保つことは、身体の健康を維持するためにも重要です。

思のバランスを保つためには、日常生活において意識的にリラックスする時間を設けることが重要です。瞑想や深呼吸、軽いストレッチなどは、心を落ち着け、思の過剰を防ぐ手段として有効です。また、友人や家族とのコミュニケーションを大切にし、感情を共有することも、心の健康を保つために役立ちます。

七情の概要

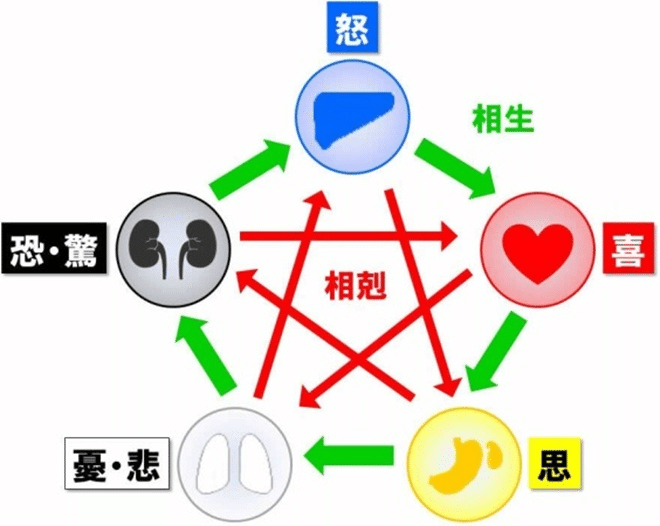

七情とは、喜・怒・思・憂・悲・恐・驚の7つの感情を指し、これらは人間の精神状態を反映しています。通常、これらの感情は健康に悪影響を及ぼすことはありませんが、過度に強くなったり、長期間持続したりすると、身体のバランスを崩し、五臓に影響を与えることがあります。特に、感情が過剰になることで、内因としての七情が病気の原因となることがあるため、注意が必要です。

七情はそれぞれ五臓と密接に関連しており、感情が過度になると、肝、心、脾、肺、腎に影響を及ぼします。例えば、過度の怒りは肝に影響を与え、気が上昇することで頭痛やめまいを引き起こすことがあります。また、思い悩みすぎると脾の機能が低下し、消化不良や食欲不振を招くこともあります。このように、感情のバランスが崩れることで、身体にさまざまな不調が現れるのです。

東洋医学では、七情は内因とされ、感情のバランスが崩れることで身体の不調を引き起こすと考えられています。心と体は密接に関連しており、心の不安定さが身体に影響を及ぼすことが多いです。例えば、ストレスや不安が長引くと、消化器系の機能が低下し、胃腸の不調を引き起こすことがあります。このように、感情の健康を保つことが、身体全体の健康にとって重要であることが示されています。

思の定義と特徴

「思」とは、考えすぎや思い悩むことを指し、特に過剰な思考は心の健康に悪影響を及ぼします。東洋医学では、感情は身体の臓腑と密接に関連しており、思い悩むことが続くと、脾の機能に影響を与え、消化器系の不調を引き起こす可能性があります。これは、心と体が一体であるという東洋医学の基本的な考え方に基づいています。

過度な「思」は、脾の気の流れを悪化させ、消化不良や食欲不振を引き起こすことがあります。脾は消化と栄養の吸収に重要な役割を果たしており、思い悩むことでその機能が低下すると、身体全体のエネルギーが不足し、健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。したがって、心の健康を保つためには、適度な思考とリラックスが不可欠です。

思い悩むことが長期化すると、精神的な疲労感や集中力の低下を招くことがあります。これは、心の状態が身体の健康に直接影響を与えることを示しています。特に、ストレスや不安が続くと、脳の働きが鈍り、日常生活に支障をきたすことが多くなります。したがって、心の健康を維持するためには、適切なストレス管理やリラクゼーション法を取り入れることが重要です。

思と健康への影響

過度な「思」は、特に消化器系に深刻な影響を及ぼすことがあります。東洋医学では、思い悩むことが脾胃に負担をかけ、胃の不調や食欲不振を引き起こすと考えられています。これは、思が脾の機能を低下させ、消化吸収のプロセスを妨げるためです。消化器系の健康が損なわれると、栄養の吸収が不十分になり、全体的な体調にも悪影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。

精神的なストレスは、身体に多大な影響を及ぼすことが知られています。特に、過度な「思」は糖尿病や高血圧などの慢性疾患を悪化させる要因となります。ストレスが持続すると、体内のホルモンバランスが崩れ、血糖値や血圧が上昇することがあります。これにより、心身の健康が脅かされるため、ストレス管理が重要です。

思い悩むことが続くと、心身のバランスが崩れ、全体的な健康状態に悪影響を及ぼす可能性があります。東洋医学では、心と体は一体であると考えられており、心の不安定さが身体の不調を引き起こすとされています。特に、感情の変化が長引くと、五臓の機能が低下し、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。心の健康を保つことが、身体の健康にもつながるのです。

思と五臓の関係

「思」は東洋医学において脾と深く結びついており、過度な思い悩みは脾の機能を著しく低下させることが知られています。脾は消化器系の中心的な役割を果たし、食物の消化や栄養の吸収を担っています。したがって、思い悩みが続くと、脾の働きが阻害され、体全体の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

脾は消化吸収を司るため、思い悩むことが消化不良や栄養吸収の障害を引き起こすことがあります。特に、脾の機能が低下すると、食物からの栄養素が適切に吸収されず、体内のエネルギー供給が不足します。このような状態は、慢性的な疲労感や倦怠感を引き起こし、日常生活に支障をきたすことがあります。

脾の不調は、全身のエネルギー供給に影響を与え、疲労感や倦怠感をもたらすことがあります。これは、脾が消化吸収を通じてエネルギーを補充する役割を果たしているためです。思い悩みが続くことで脾の機能が低下すると、体全体の気の流れが滞り、結果として心身の健康が損なわれることになります。

思のバランスを保つ方法

思のバランスを保つためには、リラックスした生活を心がけることが重要です。東洋医学では、心と体は密接に関連しており、心の不安定さが身体に影響を及ぼすとされています。特に、思は脾と関連しており、過度な思考は脾の機能を損なう可能性があります。したがって、日常生活においてリラックスを意識することが、心身の健康を維持するための基本となります。

適度な運動や趣味を持つことで、精神的なストレスを軽減し、思い悩む時間を減らすことができます。運動は血行を促進し、ストレスホルモンのレベルを下げる効果があります。また、趣味に没頭することで、心の余裕が生まれ、思のバランスを保つ助けとなります。これにより、七情の一つである思が過度に働くことを防ぎ、健康を維持することが可能になります。

食事や睡眠の質を向上させることで、脾の機能をサポートし、健康を維持することができます。脾は思と深く結びついており、栄養の吸収やエネルギーの生成に重要な役割を果たします。質の高い食事と十分な睡眠は、脾の機能を高め、思のバランスを保つために不可欠です。これにより、七情内傷を防ぎ、心身の健康を促進することができます。

kracie.co.jp

kracie.co.jp

hone-u.com

chuigaku-cocokara.jp

kocyoudou.com

niken.jp

kanpo-dojindo.co.jp

yakuyomi.jp

msdmanuals.com

chuigaku-cocokara.jp

#東洋医学 #七情 #思 #札幌 #豊平区 #平岸 #鍼灸師 #鍼灸