感覚系における抑制系の意義と下行性疼痛制御系を再考する

序論 - 感覚系の基本概念

感覚系は、我々の身体が外界からの様々な刺激を受け取り、脳に伝達する重要な役割を担っています。この感覚情報の処理には、感覚受容器、神経経路、そして脳の特定の領域が関与しています。感覚受容器は、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚など、様々な形態の刺激を感知します。受容器から発した信号は、神経系を通って脳へと伝達されます。そして脳は、この感覚情報を解釈し、認識や行動につなげます。

しかしながら、時として外部からの刺激が過剰になり、身体に悪影響を及ぼす可能性があります。このような場合、感覚情報を適切に調節する抑制系が重要な役割を果たします。抑制系は、痛覚の過剰な入力を抑えることで、身体の防御反応を促進し、ストレスへの適応を助けます。特に痛覚の抑制は重要であり、この仕組みについて本論文では詳しく解説します。

本論文の構成は以下の通りです。まず感覚系と抑制系の役割について概説し、次に下行性疼痛制御系の詳細なメカニズムを説明します。さらに、この知見が臨床においてどのように活用できるかについて述べ、最後に全体のまとめと今後の展望を示します。

序論 - 抑制系の重要性と存在意義

感覚情報の調節は、生命体が環境に適応し、生存するために欠かせない機能です。しかしながら、時に外部からの刺激が過剰になり、身体に悪影響を及ぼす可能性があります。このような場合、抑制系が重要な役割を果たします。抑制系は、過剰な感覚入力を適切にコントロールすることで、身体の防御反応を促進し、ストレスへの適応を助けます。

特に痛覚の抑制は重要です。激しい痛みは身体に大きな負担をかけますが、抑制系はその過剰な痛み刺激を減少させることができます。これにより、傷害からの回復を促進し、さらなる損傷を防ぐことができます。また、抑制系の働きは単に感覚情報を減らすだけではありません。心理的・社会的要因によって柔軟に調節され、状況に応じた適切な反応を可能にしています。

したがって、抑制系は単なる感覚入力の減少以上の意味を持ち、生命体の適応と生存に不可欠な役割を果たしているといえます。この仕組みを理解することで、感覚情報処理の新たな側面が明らかになるでしょう。

感覚系と抑制系の役割 - 感覚情報の処理過程

感覚情報の処理は、まず外界からの様々な刺激を感覚受容器が受け取ることから始まります。視覚の場合は網膜の光受容体、聴覚は内耳の有毛細胞、嗅覚は鼻腔の嗅細胞などが刺激を感知します。これらの受容器は、光、音波、化学物質といった特定の刺激に反応する仕組みを持っています。

受容器で感知された刺激は、電気信号に変換されて神経経路を通じて脳へと伝達されます。感覚神経は、末梢から脊髄を経由して脳への経路をたどります。この過程で、信号は適切に伝達、統合されます。

脳に到達した感覚情報は、大脳皮質の特定の領域で処理されます。例えば視覚情報は視覚野、聴覚情報は聴覚野で解釈されます。ここで、入力された情報は統合され、意味付けが行われます。同時に、他の脳領域からの情報との関連付けも行われます。

このように処理された感覚情報に基づいて、脳は適切な行動や反応を導きます。運動野や前頭前野などの領域が関与し、状況に応じた最適な反応が決定されるのです。感覚情報は単に受け取るだけでなく、脳内で高次の処理を経て行動に結びつけられるのが特徴です。

感覚系と抑制系の役割 - 抑制系が果たす役割

生命体は外界からの様々な感覚情報を受け取り、それに基づいて適切な行動をとることが求められます。しかし、時として感覚入力が過剰になり、身体に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば激しい痛みは、傷害部位への更なる損傷を引き起こす危険があります。このように過剰な感覚情報は避けるべきですが、一方で感覚情報は生存に不可欠な情報源でもあります。そこで重要な役割を果たすのが、抑制系です。

抑制系は、感覚情報の過剰な伝達を防ぐことで、身体の防御反応を適切に調整する働きを担っています。つまり、必要以上の感覚入力を抑え、身体への負荷を軽減するのです。特に痛覚の調節は重要で、過剰な痛み刺激は回復の妨げとなります。抑制系はこの過剰な痛みを減少させ、回復を促進します。同時に、危険を回避するための防御反応も適切に引き起こすことができます。

しかしながら、抑制系は単に感覚入力を一律に減らすのではありません。心理的・社会的要因に応じて柔軟に調整されるのが特徴です。つまり、状況に応じた適切なレベルの感覚情報が伝達されるよう制御されているのです。このような抑制系の働きにより、生命体は環境に最適に適応することが可能になります。

下行性疼痛制御系 - メカニズム

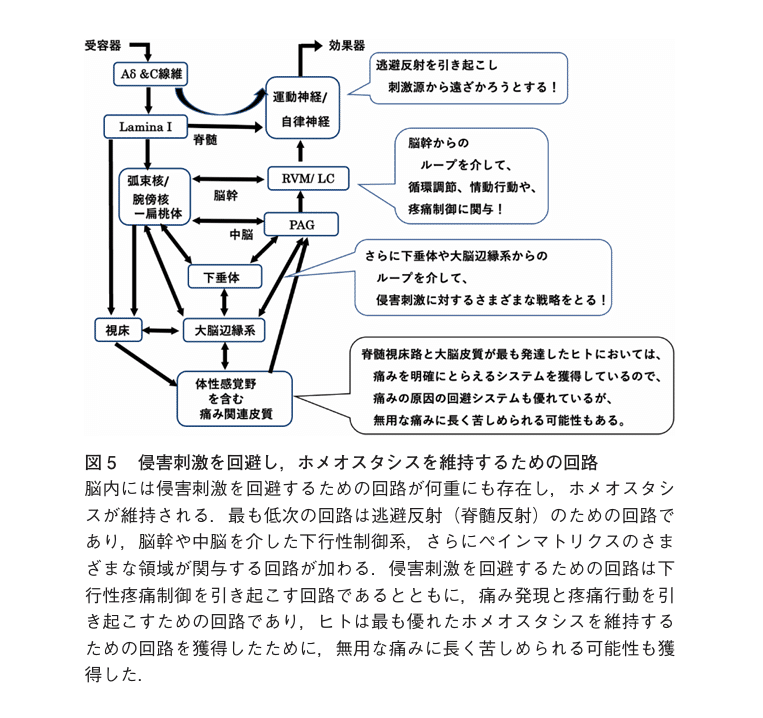

下行性疼痛制御系は、脳から脊髄への信号伝達を通じて痛みを調節する重要な仕組みです。この系では、大脳皮質や脳幹が関与する複雑な神経経路が機能しています。

まず、大脳皮質の前帯状回や前頭前野などの領域から出力された信号が、視床下部や中脳の特定の核を介して、脳幹の灰白質部に到達します。この灰白質部には、痛み伝達に関わる上行性経路のニューロンが存在しています。ここに投射された信号は、この上行性経路に対して抑制的に働きます。

具体的には、灰白質部からの下行性線維が脊髄後角に到達し、そこで様々な神経伝達物質を放出することで痛み伝達を抑制します。主な神経伝達物質としては、ノルエピネフリン、セロトニン、エンケファリンなどが知られています。これらの物質は、痛み伝達に関わるニューロンの活動を抑制することで、痛みの知覚を減弱させます。

このように、下行性疼痛制御系は、大脳皮質から出力された信号に基づいて脳幹の灰白質部が活性化し、そこから脊髄後角への下行性線維を介して痛み伝達を調節するという経路をたどります。この過程で、様々な神経伝達物質が重要な役割を果たしています。

一方、この下行性疼痛制御系は、単に痛み入力を一律に抑制するだけでなく、心理的・社会的要因によって柔軟に調節されることが知られています。つまり、個体の置かれた状況に応じて、適切な痛み知覚のレベルが維持されるよう調整されているのです。このメカニズムにより、生命体は環境への適応を図ることができます。

下行性疼痛制御系 - 痛みの主観的体験との関連

下行性疼痛制御系は、痛みの主観的体験と密接に関係しています。痛みの知覚は、単に末梢からの痛み入力の強さだけでなく、個体の心理状態や置かれた状況によっても大きく変化することが知られています。

例えば、ストレス下にあると痛みに対する感受性が高まり、逆に注意が他のことに向けられている場合は痛みが和らぐことがあります。このように、同じ物理的な痛み刺激であっても、心理的要因によって主観的な痛み体験は大きく変化するのです。

下行性疼痛制御系は、このような心理的影響を反映して痛み伝達を調節する働きがあります。つまり、大脳皮質からの信号に基づいて、最適な痛み知覚のレベルを維持するよう柔軟に制御されているのです。この制御には、前帯状回や前頭前野などの高次脳領域が関与していると考えられています。

このように、下行性疼痛制御系は、単に末梢からの痛み入力を減らすだけでなく、脳内のメカニズムによって痛みの主観的体験を調整する重要な役割を果たしています。この柔軟な調節機能により、個体は環境に適応的に対応することが可能になります。つまり、危険な状況では痛みに敏感になり防御反応を引き起こしやすくなる一方、日常的な活動中は過剰な痛みを抑え、円滑な行動を可能にするのです。

以上のように、下行性疼痛制御系は痛みの主観的体験と密接に関係しており、心理的要因に応じてその程度を柔軟に調整する重要な役割を担っています。この仕組みにより、生命体は環境に適切に対応した適応的な行動がとれるようになります。

臨床的示唆 - 慢性痛治療への応用

抑制系の働きを理解することは、慢性痛の治療において新たな可能性を示唆しています。慢性痛は長期的な痛みの状態であり、患者の生活の質を大きく損なう深刻な問題です。従来の薬物療法や理学療法などでは、十分な効果が得られない症例も少なくありません。そこで、痛みの調節メカニズムである抑制系の知見を活用することで、より効果的な痛み管理が期待できるかもしれません。

特に注目されるのが、下行性疼痛制御系への働きかけです。この系は心理的要因に応じて痛み伝達を柔軟に調節する機能を持っています。したがって、認知行動療法などの心理療法と組み合わせることで、より適切な痛み知覚のレベルを実現できる可能性があります。また、この系に関与する神経伝達物質に着目した新規の薬物療法の開発も期待されます。

一方で、慢性痛の一因として抑制系の機能不全が指摘されているケースもあります。この場合、下行性疼痛制御系の機能回復を目指した治療法の確立が必要となるでしょう。例えば、トランスクラニアル磁気刺激法による大脳皮質の賦活化や、慢性痛に関連する脳領域への深部脳刺激などが試みられています。

このように、抑制系の理解は慢性痛治療において様々な新たな可能性を提示しています。今後は、患者一人ひとりの症状や背景に合わせた包括的なアプローチが重要になると考えられます。薬物療法、心理療法、神経刺激療法など、様々な手段を組み合わせた総合的な治療が求められるでしょう。抑制系の知見は、慢性痛の新たな治療戦略を切り開く重要な手がかりとなるはずです。

臨床的示唆 - 新規治療法の可能性

慢性痛患者のQOL向上のためには、抑制系の理解に基づいた新規治療法の開発が期待されています。従来の薬物療法や理学療法では限界があり、根本的な解決に至らない症例が多くあります。そこで注目されるのが、下行性疼痛制御系の機能不全に着目した新たなアプローチです。

この制御系には様々な神経伝達物質が関与しており、これらの物質に作用する新規薬剤の開発が期待されます。また、この系に関連する脳領域への深部脳刺激法の応用なども、有望な手段として研究が進められています。

さらに、下行性疼痛制御系は心理的要因によって調節されることから、認知行動療法などの心理療法との併用も効果的と考えられています。痛みの主観的体験に働きかけることで、より適切な痛み知覚の制御を実現できる可能性があります。

このように、抑制系の知見を活用した多角的なアプローチにより、慢性痛のより良い管理が期待できます。薬物療法、脳刺激療法、心理療法などを組み合わせた包括的な治療戦略が、患者のQOL向上に大きく寄与すると考えられます。今後は、個々の患者に合わせた最適な治療法の選択が重要になるでしょう。

結論 - 主な内容のまとめ

本論文では、生命体が環境に適応するために不可欠な感覚情報処理における抑制系の役割について解説しました。抑制系は、過剰な感覚入力を適切にコントロールすることで、身体の防御反応を促進し、ストレスへの適応を助ける重要な機能を担っています。

特に痛覚の調節は重要であり、下行性疼痛制御系がその中心的な役割を果たしています。この制御系は、大脳皮質から出力された信号に基づいて脳幹の灰白質部が活性化し、そこから脊髄後角への下行性線維を介して痛み伝達を調節する複雑な経路で機能します。この過程では、様々な神経伝達物質が関与しています。

注目すべき点は、下行性疼痛制御系が心理的・社会的要因に応じて柔軟に作用することです。つまり、この制御系は個体の置かれた状況に応じて痛みの主観的体験を適切に調整する役割を担っているのです。

この知見は慢性痛治療への応用が期待されています。従来の治療法に加え、下行性疼痛制御系に作用する新規薬物の開発や、関連脳領域への脳刺激療法、さらには認知行動療法との併用など、新たな治療戦略の確立が望まれます。このように、抑制系の理解は感覚情報処理の新たな側面を明らかにするとともに、難治性疾患の革新的な治療法の開発にもつながる重要な知見です。

結論 - 今後の課題や展望

抑制系の研究には、今後さらに取り組むべき課題が残されています。まず、下行性疼痛制御系の詳細なメカニズムについて、より深い理解が求められます。この制御系に関与する神経伝達物質の相互作用や、大脳皮質からの入力信号の統合メカニズムなど、解明が待たれる点が多くあります。

また、心理的・社会的要因が抑制系に及ぼす影響のメカニズムも、重要な研究課題です。感覚情報の主観的体験は状況によって変化しますが、その調節機構の全容は未だ明らかになっていません。

さらに、抑制系の機能異常に起因する疾患の病態解明と、それに基づく新規治療法の開発が求められています。慢性痛をはじめとする難治性疾患の克服には、抑制系の理解が鍵となると期待されています。

このように、抑制系の研究には多くの課題が山積していますが、今後の展開が大いに期待されます。生命科学の進歩とともに、次々と新たな知見が得られることでしょう。抑制系の仕組みが解明されれば、感覚情報処理の根本的な疑問に答えることができるはずです。

質問1: 抑制系は感覚系においてどのような役割を果たしますか?

回答:

抑制系は感覚系において、信号の選択的抑制を行うことで感覚情報の過負荷を防ぎます。特に、感覚過敏や疼痛感の調整に重要な役割を果たしています。抑制系は、感覚受容体からの情報を処理し、必要に応じて抑制することで、脳が有用な情報に集中する手助けを行います。

質問2: 下行性疼痛制御系とは何ですか?

回答:

下行性疼痛制御系は、脳から脊髄へ向かう神経経路を通じて疼痛を調節するメカニズムです。痛みの知覚に関与する上行性経路とは対照的に、下行性系は痛みの感覚を抑制する役割を担います。この系はさまざまな神経伝達物質を用いて痛みの伝達を緩和します。

質問3: 感覚系における抑制系のメカニズムについて説明してください。

回答:

抑制系は主に抑制性神経伝達物質を使用して、受容体から脳への信号の強度を抑えることで機能します。これにはGABAやグリシンといった神経伝達物質が関与し、これらは特定のシナプスでの情報の伝達を抑制します。この抑制により、脳は背景ノイズを減少させ、重要な感覚情報に焦点を当てることが可能になります。

質問4: 慢性痛に対して下行性疼痛制御系はどのように機能しますか?

回答:

慢性痛においては、下行性疼痛制御系が障害されることが多いです。しかし、この系が正常に機能する場合、脳は痛みの信号を抑制し、痛みの知覚を減少させることができます。慢性痛の治療では、下行性制御を強化することが重要であり、薬物療法や心理的介入が治療法として考えられます。

質問5: 今後の研究の方向性として何が挙げられますか?

回答:

今後の研究では、感覚系における抑制系の具体的なメカニズム解明や、新たな疼痛治療法の開発が考えられています。特に、神経生理学的な視点から抑制系と下行性疼痛制御系の相互作用を探求することが重要です。また、個別化医療に向けた疼痛管理戦略の確立が期待されています。

#感覚系

#抑制系

#下行性疼痛制御系

#疼痛

#神経伝達物質

#受容体

#慢性痛

#感覚過敏

#シナプス

#札幌

#豊平区

#平岸

#鍼灸師

#鍼灸