最近の現代詩を読む

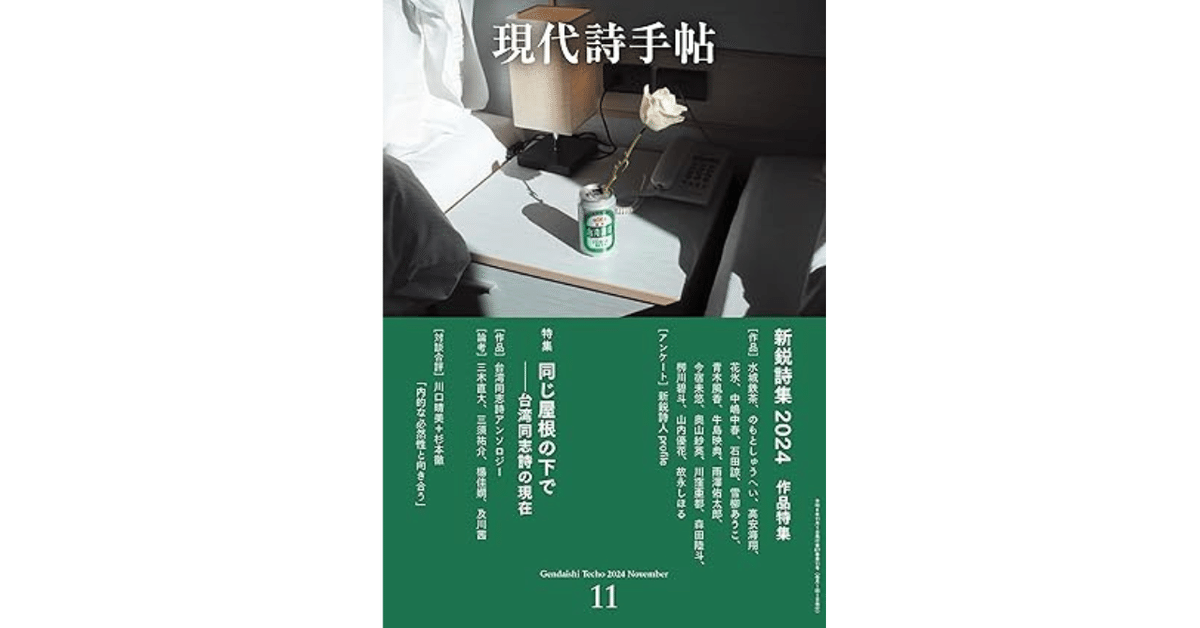

『現代詩手帖2024年11月号』

新鋭詩集2024【作品特集】

◎作品

水城鉄茶 食欲

のもとしゅうへい 魔法

高安海翔 親密さ

花氷 夜景樹

中嶋中春 Good Enough

石田 諒 遮光

雪柳あうこ 踏切にて

青木風香 写経、の重篤性について(最後まで話す)

牛島映典 すがた

雨澤佑太郎 赤い芝生の午後の日本で

今宿未悠 水を動かす

奥山紗英 逆再生

川窪亜都 渦、指先まで

森田陸斗 皮膚間

栁川碧斗 蒸発

山内優花 グリーン・スリーヴス

故永しほる 故障/反故

◎アンケート

新鋭詩人2024 profile

【特集】同じ屋根の下で――台湾同志詩の現在

◎アンソロジー

台湾現代詩研究会編 同じ屋根の下で 台湾同志詩アンソロジー

河岸 更衣室の象

騒夏 少なくともわたしが彼女と目を見交わす人生のいつかに

陳牧宏 プールサイド 三景

楊佳嫻 異端

顔嘉琪 わたしは猫

黄岡 女神のメタモルフォーゼ

鄭聿 1980/1208

葉青 傷

許悔之 白蛇の言い分

若驩 二〇四六年に発見された古代の脚本の残頁

小令 あなただけだよ

洪暁嫻 蝶々――aへ

零雨 MRT/大量高速輸送(二〇一四)――Wに

孫梓評 私はある男の子を愛していた――バンコクの印象

鯨向海 旅先の出逢い――ボルネオ島の記憶

凌性傑 あなたに書いた祝婚歌、花蓮にて

顔嘉琪 熟年

陳克華 きみはぼくがきみの何を愛したか永遠にわからない

◎論考

三木直大 屋根を架けることと壊すこと

三須祐介 同志文学の当事者性について

楊佳嫻/赤松美和子訳 台湾同志詩のなかの「同じ思いの子どもたち」

及川 茜 マレーシアで同志詩を書くということ

◎対談合評

川口晴美+杉本 徹 内的な必然性と向き合う 新人作品合評

◎連載詩

高橋睦郎 あまりに境涯的な シャルル・ボオドレエルへ

平田俊子 二枚舌 なにが詩それが詩

山尾悠子 スワンの恋 鏡の中の鏡

◎連載

蜂飼 耳 呼びかける詩の展開

最果タヒ 詩の現在へ

中尾太一+藤原安紀子 詩の原型、言葉の身体 共の、壊れた外口で

青野 暦 「ノンセンス」とその破れ目 明るいページで

青柳菜摘 セルフデリバリー セルフインプロヴィゼーション

◎レクイエム

高野民雄 むかし「凶区」があった 私たちはそこで 詩を書いたり遊んだりした 渡辺武信追悼

◎レビュー

依田冬派 あなたを探していた 森井勇佑監督『ルート29』

菊井崇史 峻拒と希求がもたらすもの 音楽公演『歌と逆に。歌に。』

◎書評

奥間埜乃 「わたし」の気配が滲む高安海翔『誰もいない夜 lux poetica⑤』

白鳥央堂 iPhoneとわたし のもとしゅうへい『通知センター lux poetica⑥』

江夏名枝 青い狼煙 颯木あやこ『アウラの棘』

紫衣 あなたのために 橘しのぶ『水栽培の猫』

金子彰子 「しんでゆく」なかでいきること 西原真奈美『迎え火』

水島英己 贈り物としての霧と声 今福龍太『霧のコミューン』

◎月評

神尾和寿 黄昏が訪れんとする時 詩書月評

松本秀文 詩誌は遠くまで行く 詩誌月評

笠木 拓 〈ふる〉の詩学 藪内亮輔『心臓の風化』 うたいこがれる[短歌]

安里琉太 季語と主体Ⅳ 季語を形而上の位置におかないために 到来する言葉[俳句]

◎新人作品 11月の作品0.

新鋭詩集2024【作品特集】はあまり惹かれる詩はなかった。現代詩という中で近代詩からの影響を感じる詩はあるのだが、それが新しいかというとそうでもない。【特集】同じ屋根の下で――台湾同志詩の現在は、同性愛という創作の中で異性愛者が創作する文学が「当事者性」ということで問題化されたという。ステレオタイプ的な見方になるのでは?と。ただ台湾の文学賞でその作品が出版されなかったことで地下出版で読まれたというのは興味深い(日本のコミケのような感じなのか)。最果タヒを論じた「蜂飼 耳 呼びかける詩の展開」は面白かった。

最果タヒ『夜空は最高密度の青色だ』

鵜飼耳「呼びかける詩の展開」から。

最果タヒを最初に知った詩集である。それまでそれほど詩には興味がなかったが話題だから買った。何が良かったのだろうか?積読になっていて感想を書いてなかった。多分少しは読んだのだが感想は書けなかったのかもしれない。あまりにも言葉(語彙)の違いについて。タイトルだけでも「最高密度の青色だ」である。夜空が、それは違うと言いそうになる。しかし、それはイメージなのだ。イメージの集積としての言葉の密度か?

青色の詩

都会を好きになった瞬間、自殺したようなものだよ。

塗った爪の色を、きみの体の内側に探したってみつかりやしない。

夜空は最高密度の青色だ。

きみをかわいそうだと思っているきみ自身を、誰も愛さない間、きみはきっ と世界を嫌いでいい。

そしてだからこそ、この星に、恋愛なんてものはない。

きみという二人称の呼びかけは孤独なものに呼びかける詩だ。自殺、自分探し、同情、恋愛失敗者たちに対する呼びかけの言葉が「きみ」なのである。ただそんなきみに夜空は祝福している。「最高密度の青色」となって。そんな夜空を見たような気がする(むろんこれは都会の繁華街なのだ)。

首都高の詩

きみの最低な部分を愛してくれる人がいるなら、

そのひとが、きみの飼い主になってくれるよ。

ひとの感性は簡単に死んで、簡単にペットになって、

愛という言葉を信じ、ただ死を迎える。

今日も、タクシーの車窓が、トランプみたいに街を切り取る。

故郷の夜景が一粒ずつ、ぼくの皮膚から抜けていく。

ここでも恋愛(愛)の否定。それは恋愛が隷属状態であるからだろう。キリスト教的な愛も宗教的な倫理とかすべてが。それは社会のシステムとして、車窓からトランプみたいな街を切り抜ける風景なのかもしれない。首都高の景色は、例えばタルコフスキーの「首都高」のように近未来的なのかもしれない。

イメージの抽出が見事なのである。「ぼくの皮膚」という肌から故郷の景色が抜けていくという喪失感に首都高の高速イメージを重ねていくのだ。

最果の詩で繰り返される言葉として「愛、夢、死、朝、夜、愛する、死ぬ、好き、嫌い、かなしい、きれい、美しい」などが繰り返されるのはそれらの言葉によって「最果タヒ」という人称をイメージしているのかもしれない。それらは「最果タヒ」という詩のブランドであり、そうした商品化がミックスメディアとして行われている。

例えば『花束みたいな恋をした』という映画で最果タヒの詩集が出てくるのはそのミックスメディア戦略の一つだと思われる。それはかつてなら寺山修司がやっていたことだろうと思うのだ。それを非難するのは容易いが、祝福の花束を彼女の詩が与えているのは事実であろう。

ここでも紹介されているが彼女の花束の詩が多いことを。それは何を意味するのか?ぼくから空虚のきみへの花束としての言葉なのだ。

わたしの肌の中にある、

小さな道路に小さな車が行き交っているようなさみしさが、

誰かにふれることで解決することもなく、

何かをごまかすために、話し出していた。

根本的にさみしさをイメージの言葉でごまかすというのは、ダメな気がする。それが解消されるのは「恋人たちはせーので光る」での一瞬の光でしかないのかもしれいない。「花束」としての言葉はそういうことなのだろうか?

花水『夜景樹』

『現代詩手帖2024年11月号』特集「新鋭詩集2024 作品特集」から。

最初読んだときは世代間ギャップなのかと思ったが、「現代詩」というものにも疎かった。最果タヒ『夜空は最高密度の青色だ』が導入というとだけで彼女の詩を読んでみる。

タイトルの「夜景樹」というのはガス灯のことだ。小樽の情景を描いた抒情詩だろうか?小樽といえば左川ちかがいた。なんとなく影響を受けているような。そうすると意識の流れだろうか。散文詩でモダンな感じの詩。

螢火のような灯りが街に灯っていく、ガス灯の優しい温かみの薄膜、小樽港を一艘の船がすううと沖へでていく、桃色の長い雲が水平線のみずいろと混じる、半島のかたち、石狩湾のかたち、今までの、わたしのかたちはいつの間に無くなって、船も深い青へと溶け出

した、

読点だけで繋いでいく息の長いセンテンス。九行まで句読点はない文章でこれは意識の流れの手法である。次々に意識にのぼる情景を描いていくのだがシュルレアリスムよりは一つの意識によってまとめられている。それがガス灯であり、わたしの意識なのだろう。「わたしのかたちはいつの間に無くなって」は意識が肥大していく様、ここでは声だけの言霊の世界だということだ。小樽は行ったことがないのだが、ガス灯の揺れと船の揺れが朧の中に浮かぶようである。それは真夜中の海の青であり、最果タヒなら「最高密度の青色だ」と言ったかもしれない。いや朧の海の色に呑み込まれてゆく情景だろうか。

────夜景樹となっていく────

ひとつ、光の実りが、遥か沖、揺れながら、浮かんでいる、一匹のはぐれた螢が、どこにいるともしれない、仲間を探すように光を点滅させている。

─線で強調されたガス灯が夜景樹なのだが、すべての情景が朧な海に沈みそうになるのを繋げているかのような象徴なのだと思う。螢は、相米慎二監督の『ホタル』という映画があったが、「小樽」とも通じるような音韻だ。「小樽の女」とか歌があったような。

悪ノリしてしまった。映画の方の相米慎二『ホタル』だな。勘違いだった。相米慎二監督『風花』が北海道ロケの映画だった。港の映画だと『ラブホテル 』が横浜の港で印象深いのだ。

オルゴールの、夜の 櫛歯くしば を小針で弾くように、使い古した大切なBaccaratのグラスに、真新しいひびが入ったのはその頃だった、みずの音色がひとつ響いた気がして、その姿も、闇に青白く消えた。

最終章、「オルゴールの、夜の櫛歯を小針で弾くように」の比喩はいいと思う。それまで朧な波音に溶け込んでいくような感じだったのが、ここでオルゴールの音という強烈なイメージを持ってくる。「小針で弾くように」なのだ。ただその後の「Baccaratのグラス」はちょっと馴染めなかった。急に高級コールガールかよ、みたいな。たぶん、水商売系だと思ってしまうのは相米慎二の影響かもしれない(わたしが)。

奥山紗英『逆再生』

『現代詩手帖2024年11月号』特集「新鋭詩集2024 作品特集」から。

奥山紗英は、『寺山修司少女詩集』を好きな詩として上げている。その詩は読んだことはないのだが寺山修司が好きなので選んでみた。ただ寺山修司の詩は読んだことはなかった。少女性は大切な要素だと思う。

逆再生

今にも乾きそうな涙は

目の玉に引っ込んでいき

コップの水になってから

蒸発し

その一部が塀の上に乗った

その前を中学生が通った

タイトルが惹かれる。追憶の詩なのだろう。最初から「乾きそうな涙」だ。その涙は蒸発し、過去の塀の上に乗って、中学生をみている。それは語り手なのだろう。

おさげ髪の母親だった

右手に何か持っている

破られた手帳の一部だった

予想が外れた。でも母親と理解できたことは一歩前進だ。母親の手帳は日記だろうか?母親の日記を読んでどうのこうのという話はよくある。

兄からのお下がりだ

兄は可愛がられてきた

待望の子どもだった

丈夫な子どもを産むために

私結婚してきた

兄のお下がりというのは手帳のことだろう。破られた記録は兄の日記か?兄が可愛がられたというのは、よくある家父長制家庭なのか?待望の子というのは男の子のことだろうか?そこから「丈夫な子どもを産むために/ 私結婚してきた」は母の言葉なのか、語り手の言葉なのか不明だ。一般論なのかもしれない。

好きな人がいたけれど

そんなのは関係なかった

関係なかったのに殺された

かれは大きな国の一部だった

戦争はいつも大きかった

好きな人は戦争の相手国の人で、それはアメリカなのだろう。軍国主義の日本ならアメリカ人は殺されるべきだった。そんな人を好きになった母の日記か?ドラマチックな予感。

戦争はいつも大きかった

大きく二つに割れていた

ご神木も割れていた

英雄が腹を割ったら

刀を清めた水

暗い岩に染み込んだ

いの陰から鹿が出てきた

戦争についての一般論なのか当事者だからそう思うのか。そのあとに日本は負けたんだな。暗い岩から出てきた鹿は何かの象徴だろう。動物がでてきたら象徴詩だ。

赤い木の実をくわえたままで

同じ木の実をとてもまずい

腹を空かせた娘は思った

煤で汚れた裸足を

藁の上でぐいと丸める

ちくちくとくろまって

目に力を入れた

「赤い木の実」も象徴だろうか。クリスマスとか。鹿が娘みたいな感じだな。煤で汚れた裸足は敗戦後の焼け野原なのだろう。藁の布団なのか。ゴザみたいなものかもしれない。惨めな姿だ。それを忘れずに目に力を入れるのか。それは手帳の記事で母とは別の祖母かもしれない。語り手の年齢を考えると母ではない気がする。結婚したのは手帳の語り手なのか?

見つめる目が三世代同じということなのか?ちょっとわかりにくい詩だった。ヒントはタイトルにあるようだ。逆再生だから語り手が存在する時間を見ているのだろう。その見つめる目が入れ子状なのかもしれない。

「鄭聿 1980/1208」

台湾の文学界で、同性愛という創作の中で異性愛者が創作する文学が「当事者性」ということで問題化されたという。文学賞を取りながらそうした批評があり出版されなかったという。ステレオタイプ的な見方になるのでは?と。

売れ線を狙った部分はあるのかもしれない。ただ台湾の文学賞を受賞しなががら、その作品が出版されなかったことで地下出版で読まれたというのは興味深い(日本のコミケのような感じなのか)。そこから同性愛の同志という詩集が組まれたのだ。ここには同性愛者だと公言してない異性愛者の詩もふくまれるという。

子供時代の同性愛を描いた是枝裕和『怪物』は少年時代はまだ第二成長期以前で、男と女関係なく、愛(愛とは言えないかもしれないが広い意味での愛)を持つことが可能で、それは異性愛者にも起こり得る問題として取り上げた作品「鄭聿 1980/1208」。

1980/1208

淡い黄色の部屋

散らかった人形

子守唄が

遠い記憶を歌いだしてそしてすぐに忘れさせる

子ども時代の何気ない情景だ。ただ子守歌がここではジョン・レノンの「イマジン」ではないかと思う。

母は私に幸せな男の子であってほしかった

父は私にとても勇敢であってほしかった

歌詞はさらに飛行機、花、平和を歌い

それから、神秘を

寝てしまう自由を

両親の期待を裏切ってしまうのはほとんどの子供がそうだろうと思う。ヒット曲でも聴きながら「寝てしまう自由を」だよな。

あの日

ジョン・レノンが足音をたてずに入ってきて

私をこっそり連れ去った、彼は言った

愛とは孤児だと。

タイトルはジョン・レノンの暗殺された日になっているのだ。その当時のラジオは一日ジョン・レノンの特集だったような気がした。その悲しさを分かち合う人がいたとしたら男も女も関係ないような気持ちか。そのぐらいに世界はショックを受けたのだ。P.K.ディック『ティモシー・アーチャーの転生』はそんなジョン・レノンの喪失日から始まるのだった。

「鯨向海 旅先の出逢い――ボルネオ島の記憶」

鯨向海はかつて日本軍に占領されたボルネオ島が今ではリゾート地になり、そこのホテルは同性愛者のたまり場となっているという。その部屋の整えられたベッドでは同性愛者の行為が行われており、それはかつての日本軍が従軍慰安婦を求めたように各国の同性愛者が集まってくるメッカとなっている。そしてホテルから外を眺めれば野生の蛇やらトカゲがいるジャングルなのだ。

ボルネオ島を舞台にした紀行文は林芙美子が書いていた。また鈴木清順の『肉体の門』のヒロインの一人がボルネオ・マヤという名前だった。

旅先の出逢い――ボルネオ島の記憶

スタッフはこれからも

一日また一日と

このホテルを清掃する

ぼくが寝たベッドを

立ち去ってから

あの抱擁に

脅かされたトカゲや

あの一度にのキスにうっかり触れた

蜘蛛の巣は

またかれらのくつろぎを取り戻した

ボルネオの男娼夫の館と化しているホテルなのだが、ボルネオがかつての日本軍の植民地であったように、今もなお貧しいマレーシアの植民島としてポストコロニアル的に存在しているという。マレーシアは宗教上(イスラム教)の戒律が厳しいところで同性愛差別も激しいのだが地方ではまた多様性の島なのだろう。それはかつての日本占領地であったり華僑の歴史によって豊かさを得ている島でもあるという。

かつて試しに

山神の洞穴に溶け込み

何事もなくふるまおうとしたオオコウモリも

知らなかった

こんな雲霧が

わきあがるのを一刻たりととめられないとは──

そのたびに

(そういうほほえみが

ぼくひとりに向けらたことはなかったとはいえ)

夢が醒めた最果ての滝よ

ボルネオがかつてアニミニズムだった土地を言っているのだろう。そのことが雲霧に覆われるような秘匿の場所となったのだ。そして、そういうほほえみはぼくに向けらたのではないとしながらも、事後の後に夢は醒めてしまうのだろうか?最果ての地に落ちる滝の音。

ぼくはこうして覚えておこう

一生涯

飼われてて久しいオウムのように

いつも窓の外の一陣のそよ風に

懐かしむ

激しく暴れる熱帯雨林の全体

オウムは作者の心の中の象徴だろうか?籠の中の鳥。そしてそれも外の世界を懐かしんでいるのだ。ボードレールの詩