シン・短歌レッス103

『古今集』の和歌

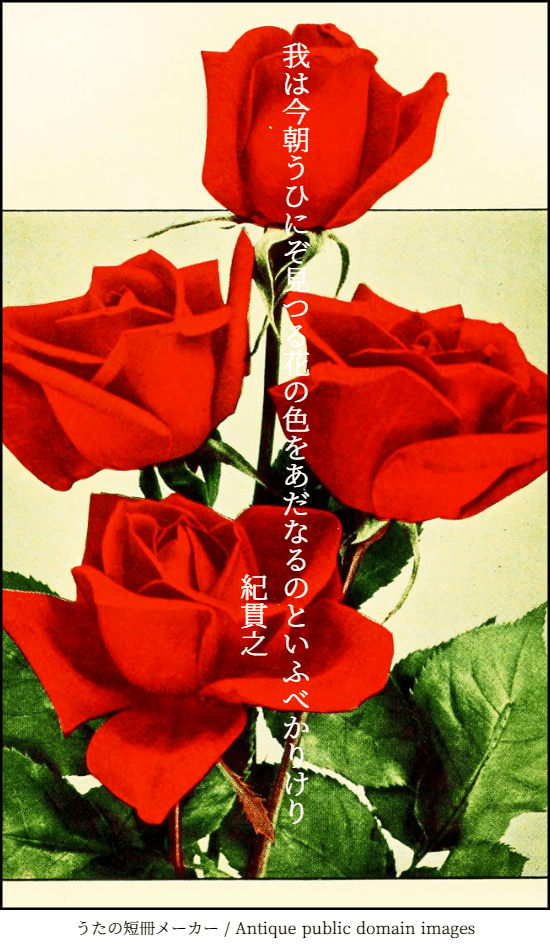

『古今和歌集 物名』。言葉遊びの類で「さうび(薔薇)」が隠されている。「今朝(けさ)うひにぞ見つる」。「さうび」は中国の薔薇の呼び名で菅原道真の詩(漢詩か?)には読まれていたという。ただ和歌の素材としては珍しく、この歌は白楽天の「薔薇正(しょうびまさ)に開き、春酒初めて熱す。因って劉十九・張大夫・崔二十四を招きて同(とも)に飲む 白居易」が元になっている。朝から酒を飲んでいられるのは貴族だからだろうか?貫之の歌も宴会の席だろうという。「あだなる」は「移ろう」と「艶やかな」の意味の掛詞になっているという。このへんが紀貫之の器用さか?

100分de名著『古今和歌集』

第4回 女の歌は強くないか?

久方のなかに生ひたる里なればひかりをのみぞ頼むばらなる 伊勢

「久方の」は月にかかる枕詞で、伊勢のいる桂の地を表している。天皇らが住む都を太陽とし対比した言葉。天皇妻である中宮から便りが来ての返事。伊勢は宇多天皇との間に男子を生んだ人で、女房でありながら不義を犯したことへの後悔から里帰りしていたが、そんな女房に主人である中宮から手紙が来たのだ。そうした事情がありながらも女の友情で結ばれた強い絆があったとする。

飽かざりし袖の中にや入りにけむわが魂のなきここちする 陸奥

女友達と話し込んで別れてもなお、魂を女友達の袖の中を残してきてしまったような気持ちであるという歌で、女同士の強い友情を歌ったもの。「魂」といいう言葉から仏教的な表現だが、「袖の中」というエロティックな表現も使われている。

あはれてふことこそうたて世の中を思ひはなれぬほだしなりけれ 小野小町

「あはれ」という言葉を用いたのは小町から始まるという。世の中を思い断ちたい気持ちになるほどに「あはれ」という言葉ひとことにつなぎとめたい気持ちもある。相手に対する哀しみと許しの心を含ませた「あはれ」という気持ち。

わびぬれば身をうき草の根を絶えて誘ふ水あらばいなむと思ふ 小野小町

文屋康秀が三河に赴任するのに小町を誘った歌に返事をしたもの。すでに女の魅力もとうに過ぎた身であるならば浮き草のようについていこうかしらという意味で、康秀は当時五十歳過ぎであり、小町は三十七、八歳だったと言われて、康秀は冗談のつもりで文を出したのにそれに合わせて返歌したものだという。小町の理知性が相手を上回る歌だとされる。表現として演技であるフィクションを読み込んでいる。その後に「あはれてふ」という歌が続いていたのである。

和歌は演技である。「虚実皮膜」という小町の歌は歌人として理知的に振る舞っている。一連の「夢」の歌は「万葉調」であり、紀貫之が「あはれなるようにて強からず。 いはばよき女の悩める所あるに似たり」と書いているような歌(紀貫之の選歌なのだ)だが、晩年の歌では理知的な歌を詠んでいるのだった。それが、小町の晩年の侘しさの人生を送った女として描かれるようになった。

雪のうちに春は来にけり鶯の氷れる涙今や解くらむ 二条の后

二条の后は藤原高子で歌人のサロンを作っていた。その中に在原業平がいて、注目される和歌を残したのだ。高子も歌人としての力量があったが、むしろプロデューサーとしての役割が数々の名歌を生んだ。この歌は春を待つ初々しさが感じられるが、それはそうした年齢を過ぎたからこそ演じられるのである。

ちはやぶる神代も聞かず立田川からくれなゐに水くくるとは 在原業平

高子のサロンで屏風絵を題詠として詠まれた一首である。

朝なけに見べき君としたのまねば思ひたちぬる草枕なり 寵(うつく)

藤原きみとしが冷たいので常陸の国に行くと詠んだ歌。「君とし」、「思ひたちぬる」と歌の中に言葉を織り込んでいる。

命だに心にかなふものならば何か別れの悲しからまし 白女(しろめ)

白女は平安時代の遊女だが芸を舞う者のこと。歌が巧みであったことが伝えられている。男が湯治に行くので別れを惜しんだ歌。命だけでも焦がれ死にするような別れだと大げさに詠んでいるが、これも演技であり相手に対しての別れの挨拶の言葉として彎曲に表現したという。「別れ」は女に常時であるから常に命を掛けたものとして詠んでいるという。

西行

目崎徳衛『芭蕉のうちなる西行』から「わが愛唱の西行歌」から

年たけてまた越ゆべしと思ひきや いのちなりけり小夜の中山 西行

「小夜の中山」は東海道の歌枕であり、西行が歌枕を訪ねて陸奥に赴く途中の歌である。陸奥へは東大寺再建の資金を平泉の藤原秀衡を訪ねたとする。その旅を後の芭蕉が追体験するのだった。

東路の小夜の中山なかなかに 何しか人を思ひそめけん 紀友則

風になびく富士のけぶりの空に消えて 行方も知らぬわが思ひかな 西行

西行は当代屈指の廻国修行者だった。晩年には特に平明な歌を志向していたという。ただこの歌にも「思ひ」→おも火と掛詞が使われている。

心なき身にあはれ知らけり 鴫立つ沢の秋の夕暮 西行

「三夕(さんせき)」の歌として

さびしさはその色としもなかりけり 真木立つ山の秋の夕暮 寂蓮法師

見渡せば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋とまやの秋の夕暮 藤原定家

西行自信の一句であったが定家の父である俊成は別の句を選んだという。それは俊成はきっちりした和歌を好むのに西行の歌は数奇だからという。それは西行が尊敬する能因法師の歌を踏まえたものだという。

心あらん人にみせばや津の国の 難波の浦の春のけしきを 能因法師

「心あらん人」は心ない人ではなくある人で、「歌心ある人」の意味なのだそうだ。能因法師が連れに問いかけている歌でよほど素晴らしい景色なのだろうか?西行の歌は能因法師の本歌取りで春を冬景色に変えていものがある。

津の国の難波の春は夢なれや 葦の枯葉に風渡るなり 西行

能因法師の数奇な歌は西行にも共感されて、西行は能因の歌の解答として出家しても和歌だけは捨てなかった身の上を語っているという。

とふ人も思ひ絶えたる山里の さびしさなくは憂からまし 西行

訪れる人もいない山里なのだが「憂き」というものが訪ねてくるので寂しくはないという歌。これはけっこう好きかもしれない。「憂き」な気分が訪れるから寂しくはないんで、と言ってみたいような。人と一緒にいると「憂き」は隠れてしまうのか?むしろ人と一緒にいるほうが憂きは多いような気がする。

芭蕉がこの西行の歌を踏まえて

うき我を寂しがらせよ閑古鳥 芭蕉

山ふかくさこそ心は通ふとも 住まで哀れは知らむものかは 西行

『新古今集』よりも『明恵上人伝記』で語られる和歌として有名であるという。山里よりも「山ふかく」という数奇人より求道者としての西行が詠まれているという最晩年の西行の歌。そして西行は詠歌を絶っていたという。

短歌の風景論

自然詠という言葉があるが、何も自然そのものを詠むのが自然詠ではなく、例えば江戸時代には万葉時代に詠まれなかった菜の花畑が詠まれる。これは菜種油を作るようになってからの風景であり、畑には大根や菜っ葉などの野菜をもっと詠もうという論述も出てきた。その部分を推し進めていくと俳諧になっていくのだろうか?

明治になると志賀重昂『日本風景論』が出てくる。今までは山は信仰の地であり風景としては見てこなかったがヨーロッパのアルプスのように山を風景として見ることによって、愛国的な生み出していく。それが次第に国威発揚にもなって、植民地にも日本的な名前を付けたりするのだが、そうした観光地としての絵葉書的なものも大いに流行っていくのだが、そこに表層だけの表現に不満を持つものが出てくるのだ。

長塚節は、歌人としてよりも『土』という小説で有名になりしばらく短歌が作れなかった時期があるという。その時に手紙で「乗鞍岳」の短歌を知り、それまでは「乗鞍岳」そのものは詠まれたことはなく(写生的に)、その言葉「馬の鞍」に例えて道行の道中の山として詠まれているのだった。そこで長塚節は写生的な風景を詠み込んだ歌を発表する。

乗鞍はさやけく白し濁りたるなべてが空に只一つのみ 長塚節

ただこの歌は乗鞍岳を直接見た歌ではなく記憶によるもので、その連歌にそのような歌も書き加えられていた。それを土屋文明は作者は心象によるものを歌にしたと批評する。

斎藤茂吉はこの歌について、印象派のセザンヌの絵を思い浮かべるとして、印象派は絵を写生するだけでなく、そこに個人の理想(理念)を描いているとして、「実相観入」という言葉で説明した。それは実際の印象派絵画から離れて、日本的に翻案された姿として自我意識を重ねて詠むことで自然を描写できるとしたのだった。

NHK短歌

選者川野里子「ケーキ」。短歌の足し算と引き算。

足し算の短歌

ほととぎす嵯峨へは一里京へ三里水の清滝(きよたき)夜の明けやすき 与謝野晶子

結句「夜のあけやすき」前の清滝(場所の名)以外は序詞的な過剰な表現であり、晶子の心情を表している。音読すると早口言葉のようにリズミカルに躍動していく感じだが内容は何も言ってないに等しくただ清滝の夜が明けやすいというはやる気持ちは、恋する女の気持ちだと読む。

引き算の短歌

かにかくに渋民村は恋しかり おもいでの山 おもいでの川 石川啄木

「かくかくに」は「あれこれ」の意味で渋川村の恋しい気持ちを述べているのだが「おもいでの山 おもいでの川」は具体的なことは何も言ってなく、読者の想像する故郷のイメージになっていくのだ。そんな場所としての「渋民村」は余白だらけで読者のイメージで描き出すという。

現代短歌は「足し算の歌」と「引き算の歌」を上手くりようして、上句には過剰な言い回しで下句は余白を持った表現にすると言った工夫が必要。

NHK短歌投稿

<題・テーマ>吉川宏志さん「ごめん」岡野大嗣さん「日記」(テーマ)~12月4日(月) 午後1時 締め切り~

<題・テーマ>川野里子さん「顔」、山崎聡子さん「傷ついたこと」(テーマ)~12月18日(月) 午後1時 締め切り~

文芸選評

12月9日放送 テーマ「昭和レトロ」~笹公人

※締め切り12月4日午後11時59分

12月23日放送 テーマ「甘い食べ物」~遠藤由季

※締め切り12月18日午後11時59分

うたの日

「理性」。理性のない生活だな。

『百人一首』

暴力の夜が支配この国の人こそしらね理性ある朝

どんまい記録更新中だった。まあ作りすぎのところはあるな。理性という題だったから。

映画短歌

『首』

『百人一首』

首切りは武士より平のサラリーマン国の頭(トップ)の首は切れない