プロジェクトマネジメントを学ぶ③(計画設計その1)

こんにちは。

あおはるです。

GWはまとまった時間が取れるので新しいことに挑戦。

勉強(インプット)したことを、ブログに書く(アウトプットする)ことで知識の定着を図るという試みです。

前回はプロジェクトにおける目標設定を学びました。

前回はこちら。

プロジェクト管理の基礎を学んで、その内容をアウトプットしていきます。

第三回はプロジェクトにおける段階的計画について。

今回の各用語の定義は日本PMO協会の言葉をお借りします。

例えや解釈にはあおはるの私見が含まれますのでご了承ください。

最後まで読んでいただければ幸いです。

計画で学ぶことの全体像

プロジェクトを以下の3つのステージに分けて考えてみます。

目標設定→計画→実行・修正

前回は目標設計について考えてみましたので、次は計画です。

計画とは、目標を達成するためにやるべきこと、考えるべきことを整理して言語化し、「あとはやるだけ」という状態を作ることを意味します。

とはいえ、プロジェクトは今の世の中に存在しないものに取り掛かることですので、最初は不確定な要素も満載です。

そこで、期間を区切り段階的に成果地点を決めることで、不確実な要素をつぶしていきます(これをロードマップと言います)。

計画の作り方については、最低限必要な要項として以下のことを学びます。

・WBS作成/修正

・ガント+RACIチャート作成/修正

・コスト管理表作成/修正

・リスク管理表作成/修正

いつまでに誰が、何をどうする、それにはどれくらいのコストが掛かり、どういう不確定要素があるのかといった話でして、早速、一つずつみていきましょう。

↓

WBS(作業分解図)

WBSはWork Breakdown Structureの略で、日本語だと作業分解図です。

仕事場には、Excelやツールなどで以下のような資料があると思いますが

WBSは「何をどうする」の部分を扱う考え方です。

「何をどうする」を考えるにあたって、最終的なプロジェクトの目標からツリー上に分解していきます。

例えば、以下のように、成果物を作るためには、何を(要素成果物)どうする(活動)を分解して言語化します。

実際にやってみると、「何が必要か(要素成果物)」と「どうすれば作れるのか(活動)」は、プロジェクトマネージャーだけではわからないこともたくさんあります。

例えば、車を作ってくださいと言われた時に、どんな車にしたいかという車の要件はイメージできたとしても、そのために何が必要で、どうすれば作れるのかは経験していないとわからないですよね。

そこで、WBSを作る時は、有識者とディスカッションを行いながら進めます。上記のlevel 1~level 4の内、level 1~2(プロジェクトとして最終的に作るもの)までを埋めておき、そのために何が必要で(level 3)、どうすればそれを作れるのか(level 4)は有識者から意見を募って埋めていきます。

この時、ヒヤリングのポイントとしては、以下を聞き出します。

・対応する順番:どの順番で作業をするか

・必要期間:各作業はどれくらい工数が必要か

・必要資源(人材、素材):どんな人(スキル)や素材が必要か

↓

ガント+RACIチャート

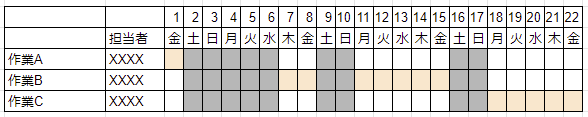

次にWBSができたら、90度回転させて、以下のようにします。

これがガント+RACIチャートのベースとなります。

ちなみに、よく現場で見かけるガントチャートはLevel 4の活動について触れているものかと思いますが、プロジェクトマネージャーがLevel 4まで管理しようとすると膨大になりすぎて把握できなくなるので、Level 3まででも問題ありません。

(※その場合、Level 4の領域は現場のリーダーが管理すると言った分業になります)

ガント+RACIチャートでは、WBSで作った「何を(+どうする)」に対して、「いつからいつまでに誰がどの領域を」を可視化します。

RACIというのは以下の略で、該当業務における担当範囲です。

・Responsible(担当者):タスクを担当する人

・Accountable(説明責任者) :オーナーや周囲にタスクの状況を説明できる人

・Consult(相談相手) :タスクを進めるにあたって専門分野の意見を求められた時に回答する人

・Informe(報告先) :タスクの進捗を報告する先の相手、情報集約する人

※これらはタスクによっては役割兼務や空席になることもあります

※他にも品質チェックの観点で、Verifies(検証者)とSigns off(承認者)を設ける場合があります

イメージを掴むために、すごくざっくりとlevel 3までの領域を可視化すると以下のようになります。

RACIチャートまでをズームすると上記のような記載になります。

RACIの各役割は、

R(担当者):作業担当者

A(説明責任者):プロジェクトマネージャー

C(相談先):社内/社外の相談役

I(報告先):部長/制作依頼元

などとイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。

ガントチャートについてはコスト管理とセットで、level 4の活動領域に対して作る方がイメージ付きやすいかと思いますので、次回に持ち越します。

↓

次回予告

さて、今回は目標に対して、「いつまでに誰が何をどうする」と完成するのかを計画するために、WBSとガント+RACIチャートを考えてみました。

今回も所感を交えますと、WBSを作るにあたって有識者を集めるにしても、何をどうすれば作れるかがわかる人が一人もいないといったことが起こります。

特に新しい技術を取り入れる場合などは、技術検証期間を設け、採用する技術を選定するといった工程を踏んで、不確実性をつぶしていくという進め方を取る時もあります。

計画を立てる時には、不確実性をどうすればつぶしていけるかというプロセスもきちんと計画に織り込むのが大事です。

繰り返しになりますが、ここで「あるべき姿」を現実に即して曲げないこと。WBSをつくる時にヒヤリングすると、あれもできないこれもできないと悲観的になりやすいのですが、プロジェクトマネージャーだけは最初の目標からブレてはなりません。

とはいえ、きちんと不確定要素も可視化しましょうというのが次回の話で、

次回は、計画で立てた各項目に対してどれくらいのコストが掛かり、また、どういう不確定要素があるのかというコスト管理とリスク管理の観点で計画を考えてみます。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回はこちら