人文系の学生さん(と卒業して間もない人たち)へ語りたいことーービジネスで不利と思わないために。

この文章は大学で人文系、つまり文学や歴史あるいは哲学などを学んでいる学生さん、または、こうした学科を卒業して間もない、そうですね、数年経たくらいの方たちに向けて書きます。

ぼく自身、フランス文学科を卒業し、自動車メーカーに勤め、その後、イタリアでビジネス+文化のデザイナーとして仕事をしてきました。アカデミックには語れないですが、実践者として語れることもあるだろうと思います。

人文系をベースに「自分をつくった」人たちのなかで、社会人として仕事をするとなると不安な人が少なくないと感じています。「法律や経済の学科で勉強した人の方が、世の中をよく知っているのではないか?」と思い込み、職業人として中途半端な存在ではないか(存在になるのではないか)と疑心暗鬼に陥っているように見えるのです。また「工学系のような即戦力に欠ける」とも比べてしまう。研究者はもちろん、出版社で編集をやっているような人は、あまりそうは思わない。

ビジネス分野に「私の居場所はあるのか?」と自問しているのですね。

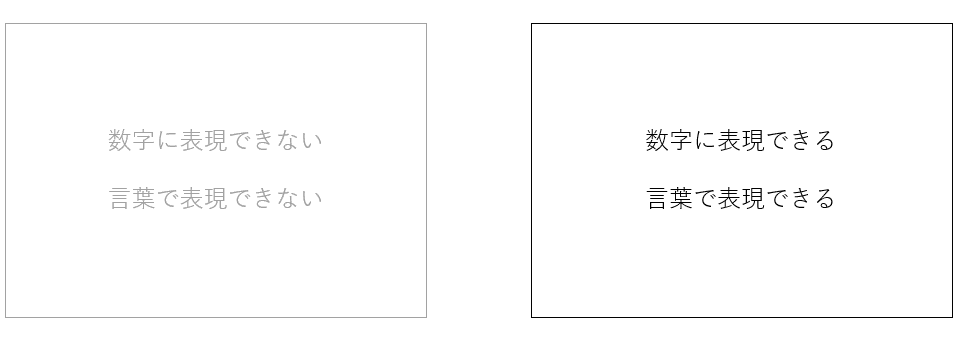

特に「世界はテクノロジーで変わる」「データを扱えないと仕事にならない」と大きな声で叫ぶ人が多いとなおさらです。「あれっ、私の人生の選択、間違っているのかな?」と人文系を勉強している人は思ってしまうのでしょう。きっと、「下記の右が工学系の得意とするところで、左が人文系。合理的な言葉で説明しきれない左は社会で使えないやつと言われるのだろう」と思っているのでしょう。

しかしです。社会とは上記のように対立した世界が2つあるわけではないのです。世界は以下のような構成になっています。

大きな枠として人文系があり、そのなかにたくさんの専門分野があります。医学、心理学、物理学・・・などなどです。例えば、哲学や文学が大きな枠をつくり、そのなかに言葉や数値で表現できる世界があります。紀元前600年周辺、古代ギリシャで、宗教的神聖さとは分けて自然を観察し、人のあり方を考え、これらを体系化して哲学が誕生してきました。そこから後に物理学、倫理学、政治学、心理学など専門分野ができたので、その逆を辿った発想をすれば良いのです。

この専門分野が人類にとても幸せで便利な生活をもたらせてくれました。今、スマホを使って多くのことができるのは、情報技術をはじめとする多くの技術の結晶のおかげです。

ただ、それぞれの専門分野だけでは全体が見えません。各々の専門分野を繋ぐ知識や知恵があり、かつ全体を囲む大きな枠を認知していないと、人は倫理的な判断もおぼつかないでしょう。「この技術は便利だけど、人として心にやましさを感じない?」との問いにも、確信をもって答えられないと、その技術を市場に投入するのは憚れます。

「全体をみる」を簡単に言うと、次のようなことです。

ある人には〇としか見えない。ある人には長方形にしか見えない。しかしながら、実体は円柱である。円柱であると勘をつける、またはそういう多視点を獲得することで全体像が分かってくるわけです。その全体像を掴む素養を得るのが人文系を学ぶ、ということだと思います。

もちろん、医学も宇宙工学も、それぞれに全体を掴もうとします。人の命を救うことで世の中に貢献したいと思う動機は、立派に社会の全体を目指しています。また、人文系だからといって技術やデータを扱えないのは自己弁護にしかなりません。どの分野であっても、横断的な知識と知恵は大切ですが、横断的とは科学や技術が人文系と一緒になってこそ、力を発揮するのです。殊に、21世紀はその総合力がより必要とされています。下図を見てください。

左が20世紀型です。「人間をよく見よう」と盛んに言われてきましたが、そこでの人間とは「ユーザー」や「消費者」であり、お金を出す存在としての人間が強調されました。人々はテクノロジーとビジネスに貢献すると位置づけられることが多かったのです。

しかし、今世紀になり、前世紀の「まやかしの人間中心」が反省を強いられることになります。テクノロジーやビジネスが人々に貢献する三角形が、人々を幸せにするモデルであろうと議論されるようになりました。例えば、以下の写真はEUのイノベーション政策を推進するポスターです。

これまでイノベーションは、科学者やエンジニアが狭い空間で推進するもの、というイメージが普及していました。しかし、科学や技術は当然大事だが、これから世の中を実際に変えていくのは女性や移民である、とアピールしているわけです。彼らや彼女らが、「ゲームチェンジャー」だと言っているのです。

このように、人文系を学んできたことが不利でないどころか、有利にさえ時代は動いてきているのです。古代ギリシャの哲学は、ギリシャの中心地、アテネで始まったのではありません。今のトルコや南イタリアという、いわば植民地で生まれました。貴族が強いアテネではなく、商人や貿易商が活発に活動していた地域で批判的議論が促されたのです。

ビジネスの世界に気後れする必要はまったくありません。

ぼく自身の経緯を話しておきます

ぼく自身の経緯について、少し触れておきましょう。ぼくは全体を把握したくてフランス文学科に入りました。独文や英文と違い、文学や美術だけでなく、政治や社会も仏文の範囲であるとの幅の広さが魅力だったのです。

卒業後、自動車メーカーに入ったのは、自動車産業の裾野が広く、経済社会をより大局的に見られると判断したからです。少なくても、1980年代の日本の産業構造はそうでした。

英国のスポーツカーメーカーとクルマの共同開発に関わるなど、仕事は面白かったのですが、自動車以外のビジネスや社会貢献の世界にも触れたいと思うようになります。

また、新しいコンセプトを作ることが自分のもっとも満足することだとも自覚しました。それには、日本でも米国でもなく、欧州が一番環境として合っていると考えました。主に職業上の体験から、歴史をつくる新しいコンセプトを生むには、歴史の読み方が鍵であると気づいたからです。

1990年、自動車会社のサラリーマンをやめ、イタリアのトリノにあるビジネスコンサルタント会社で修行をしました。ぼくが「この人だ!」と思った実業家にファンレターを送ったのが端緒です。

その後、独立してミラノを拠点としています。自動車や建築、デザインとさまざまな分野でビジネスを作ってきました。

そういうなかで、2000年代、アイルランドの会社と一緒に仕事をするようになります。カーナビなど電子機器の欧州向けユーザーインターフェイスのユーザビリティやローカリゼーションに関与していきます。

ここで異文化理解で甘いと、交通事故の発生率を上げてしまうことを肌身に知るようになります。地図情報が一瞬で理解できないと運転者の判断が遅れるのです。だから、ドライバーの頭の働きにあった情報提供が求められるわけです。

以下の写真はイタリア人の描いた地図です。ミラノからスイス国境に近い村までの地図です。高速道路で出てはいけない出口を"NO"、出るべき出口を"SI”(YES)と記しています。多くのイタリア人が描く地図ではないですが、これを見せて「こう考えるよね」とコメントします。でも、日本の人に見せると驚きます。地理的把握が文化圏によって異なる例です。

この種のプロジェクトに多数絡むうちに、ビジネスパーソンが知るべき異文化理解の仕方が、大きなブラックホールになっていると気づきます。マナーや交渉のための異文化理解ではなく、デザインのための異文化理解ですね。ぼくのデザインや工業製品開発の経験と大学での人文系への関心が統合するようになったのです。

そこから本を書いたり、講演をすることが増えてきます。そして、今、力を入れているのが、新しいラグジュアリーの意味を探ることです。最近、『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』を出しました。

ラグジュアリーは上記の全体像の丸枠のおさえ方が極めて重要です。そして、そのおさえ方の見直しが求められているのです。よって、人文系を学んだ方たちが必要とされている世界だと言えます。もちろん、ラグジュアリー以外にも、たくさんありますが、このケースを起点にいろいろとビジネス分野を見ると、人文系の「大きさ」に実感を持ちやすいかと考えています。

尚、異文化やローカリゼーションをキーにインタビューを受けた記事が以下にあります。更に関心のある方は、下記を読んでみてください。