安野モヨコの創作に迫る『安野モヨコの塗り絵』&『鼻下長紳士回顧録』|季刊エス インタビュー

「季刊エス」Vol.64 2019 Winter(2018年12月発売)に掲載された安野モヨコのインタビューをnoteに再掲載いたします。インタビューの内容は2018年の掲載当時のものになります。(スタッフ)

2019年1月に『安野モヨコのぬり絵』と、『鼻下長紳士回顧録』下巻が刊行される安野モヨコ。ぬり絵は、かねてよりインスタグラムで線画を発表する際に、「ぬり絵を出して欲しい」という声が多かったことから実現した企画。美麗な線画イラストを鑑賞できるとともに、自由に色を塗って楽しめる一品だ。そして『鼻下長紳士回顧録』は、2013年より雑誌『FEEL YOUNG』で連載された漫画で、2018年3月に完結。20世紀初頭のパリを舞台に、娼館で働く女たちの生き様を描いた作品だ。娼館にはたくさんの変態が訪れるが、その描写は人間の奥底を深く見つめていて秀逸。変態とは「自分の欲望の正確な形を突き止めた人」とされ、彼らの言動を描くことで、「本当は何を欲しているのか」がわからずに生きている女性たちをあぶり出している。下巻に収録されたお話では、主人公の娼婦コレットが、自分の真の欲望に向き合い、成長していく様が描かれる。今回は、この『鼻下長紳士回顧録』と『安野モヨコのぬり絵』の二作を中心にお話を伺い、安野モヨコの創作に迫る。

※『安野モヨコの塗り絵』は、2023年2月17日~27日に開催される安野モヨコ展「ANNORMAL」名古屋会場で再販予定。安野モヨコのオンラインショップでも販売を再開しています!(スタッフ)

――このたび、『安野モヨコぬり絵』が発売されますね。この本をつくることになったきっかけから聞かせてください。

安野 インスタに線画をあげると、毎回「ぬり絵が欲しい」という意見が来ていたんです。それに、うちのスタッフも「絶対出したい!」と言うので企画を進めました。

――線画はパイロットのボールペンで描いているんですよね。安野さんの線画は、カゲなどを細かく入れることなく、アウトラインだけで形が完成されていると感じます。意識して「こういう明快な線で描こう」と思われていましたか。

安野 そんなに考えてはいません。ただ、スクリーントーンを貼る量を減らしたくて。もっと絵に力があったら、背景にもトーン効果は入れないんですけど、何かちょっとさみしい気がして背景には貼ったりしています。でも、なるべく無しでやりたいとは思っています。

――バルビエやエルテなど、アールデコの画家たちも線が明快だと思うんです。そこにも通じているように感じました。

安野 もちろん影響を受けていて、ああいう風にしたいと思うんだけど、立体感が難しいんですよね。バルビエやエルテはアウトラインをしっかり取っていて、二次元感がすごく強い絵でしょう。対して、現代の漫画表現はグッと前に出てくる感じ。顔にカゲとかも入れて立体感を出しますよね。私はその中間のバランスを探しているところがあります。バルビエのような画風で漫画を描くと臨場感が下がるんですよ。あれは一枚絵だから成立するもので、漫画ではちょっと難しいですね。会話劇を見せる分には良いから、『鼻下長』のような内容だとまだ大丈夫ですけど、『ハッピーマニア』みたいに動いていく人物像だったら難しい。

――『鼻下長』では画面の中に花模様などが出てくるから、デザイン的な二次元感もありますね。

安野 装飾的な感じにしていますね。カーチェイスとかのシーンがあったら、こんな悠長なことはやっていられない(笑)。

――そうですね。そして線のお話で言いますと、安野さんは鎌倉のぼんぼり絵や水墨画も描かれていましたよね。そういう時の線画はまた違う感触ですか?

安野 筆はすごくやわらかいから、自分のコンディションが出るものだと思います。水性ボールペンは自分のコンディションには左右されないで同じ線が引ける。そういった意味で漫画向きだと思います。でも筆はその日に自分がヨレヨレだったら、ヨレヨレの線しか引けません。筆で良い線を引こうと思ったら、まず気持ちを落ち着けないと。

――繊細なものなんですね。

安野 没頭できれば良い線を描き続けられて、気にならなくなるんだけど、調子が悪いと、ぜんぜんダメじゃん! ということになります。

――三年前に水墨画を描かれていた時は、思うように描けましたか。

安野 いや、描けませんでしたね。でもあの後、日本画の教室に通い出して習っているんですよ。水墨画はラインじゃないですか。日本画は岩絵具で塗っていくからまた違う感じなんですけどね。方法論としては漫画のカラーと逆の感じです。漫画の着彩は透明感を重視しますよね。厚みを出さない方が印刷できれいに出るし、デジタルで見るにしてもクリアな方が良いから。あとは漫画の宿命として短時間で描く特徴もある。私は美大に通ったわけでもなくて、ずっと漫画の絵ばかり描いてきたから、一枚の絵に何ヶ月もかけるなんて、考えられないんですよ。でも日本画はとにかく一つの質感が出るまでずっと重ねて塗って、胡粉をのせていくという作業をしている。それをはじめて教わっているんですけど、すごく面白いですね。

――題材は何を描いているんですか?

安野 今はオウムを描いています。オウムの羽とかを、しつこくしつこく描き込むんです。一回グレーをのせた上から、胡粉の白で一本一本描いていく、みたいな。

――すごい世界ですね。漫画とは違いますけど、そういう描き方に触れるのは刺激的ですね。それで、ぬり絵の話題に戻るのですが、ぬり絵といえば子供の頃のお絵描きやお人形遊びを思い出します。安野さんは子供の頃、そういった遊びもされていましたか?

安野 私は完全にきせかえ派でした。きせかえを大量生産していましたね。自分で衣装を作っては、それを塗っていました。自分で描くと鉛筆の線がすれたりして汚くなるので、それをきれいにして、そのあと色鉛筆で塗っていく。普通に塗ると全体の色が弱くなるから、お店で売っているきせかえと比べて、服の色が見劣りするんですよ。デザインはこっちの方が可愛いのに! と思ったりして。だから、ガッチリとギュウギュウ塗っていました。塗り過ぎてツルツルになって、もう鉛筆がのらないくらいまで塗りましたね。

――塗り込むと色が強くなりますもんね。どういうお洋服を作っていたんですか?

安野 いろんなものを作っていました。それこそマリー・アントワネットみたいなドレスとか。あとは『若草物語』が大好きだったので、挿絵に載っていたような20世紀初頭くらいのドレス、ボンネット、それに合わせたバッグとか。あと、長手袋も必須ですよね。

――良いですね。トータルコーディネート。自分で作っていたから、着せ替えだけどぬり絵にもなっていたわけですね。

安野 そうですね。日本のお姫様も作っていました。姫カツラと、お姫様の着物で。

――出来合いのぬり絵はあまりしなかったんですか?

安野 やっていましたけど、塗ったら終わりじゃないですか。そこに満足度があまりなくて。どちらかというと、自分で描いた線画を塗っていました。ペン入れという作業を知らないから、鉛筆で描いた上から塗って、色が汚くなってがっかりするということを繰り返していましたね。

――なるほど。今回は、『安野モヨコのぬり絵』の発売にあわせて、ファーバーカステルさんとコラボレーションもありますが、安野さんがファーバーカステルの色鉛筆を使いはじめたのはいつ頃ですか?

安野 揃えたのは3年くらい前かな。でも、その前にも何回かちょこちょこ買っていました。誕生日プレゼントにすごく大きい120色のセットを買ってもらって、それから使っています。

――プレゼントにもらったら嬉しいですね。

安野 自分ではなかなかね…。「この色は使わないかな…」とか思うと、私、貧乏性だから大きいセットを買うのがもったいなくなるから。でも、生まれてはじめてこんなに良い色鉛筆をもらって、テンションが上がりました。子供の頃はせいぜい24色じゃないですか。私が子供の頃の色鉛筆は、色によってはガリガリしてぜんぜん濡れない粗悪なものもあったんですよ。青緑みたいな色がぜんぜん塗れなくて。

――ファーバーカステルの使い心地はどうですか?

安野 すごく良いです。描きやすいし、発色が本当にきれいで。マーカーだと、キャップの色と実際のインクの色が違うことがよくありますよね。でも、これは本当に同じ色が塗れる。

――漫画のカラーでは、コピックと色鉛筆を併用していますね。

安野 仕上げの時に使っています。コピックだけだと少し薄い感じがしちゃうので、タッチを足すために使います。メイクのように使っていますね。

――『鼻下長紳士回顧録』(以下、『鼻下長』と略記)の最終回が掲載された「フィール・ヤング」の表紙は色鉛筆を使っていますよね?

安野 はい。鳥さんは色鉛筆で塗っています。あと、洋服の金モールのタッチも色鉛筆です。黄土色を使って。

――マーカーと合わせ使いが出来るんですね。

安野 そうですね。テクスチャーが違うので、ダブルで入ると立体感が出る。コピックだけだと薄いし、色鉛筆だけでも表面的な感じになっちゃうので。

――今回、『安野モヨコのぬり絵』のために塗られたカラーイラストもありましたね。

安野 あれは本当に色鉛筆の宣伝かというくらい、いろんな色を使っています。「色を使いたかっただけじゃん」という(笑)。

――髪の毛とかね。ほとんどの色を使った感じですか?

安野 それでもまだ使っていない色があると思う。色数がすごく多いから。最初は普通に塗っていたんだけど、だんだん楽しくなっちゃったんですよね。普段は一枚の仕上がりのバランスを考えて、色数は抑えているんです。でもこの絵を塗ったときは色鉛筆の妖精にとり憑かれていました。

――ぬり絵ということもあるから、塗ることに集中すると、いろいろ楽しもうという気になるのかもしれないですね。

安野 それはあるかもしれない。ぬり絵には自律神経を整える効果もあるらしいし。

――好きな色はありましたか?

安野 どれもきれいだったけど、特にブルー系や濃いグリーンがきれいでした。コピックにもない感じですね。茶色からグレーにかけてもきれいでしたよ。バーガンディ系も良かったです。

――今回の『安野モヨコのぬり絵』は造本も豪華ですが、出来上がってみていかがでしたか?

安野 担当したスタッフが「塗ったあとも大事に持っていて欲しい」というコンセプトを話していたんです。「宝物にしてもらえるものを」と考えてくれていて、一枚の絵を大事にしてもらえるのは嬉しいですよね。今は見ようと思えばいくらでもネットで絵を見られるでしょう。昔の浮世絵や絵草紙について思うんですが、当時それしかないから、同じ一枚の絵を何回も見ていた。そういう「紙としての命」みたいなことがあると良いな、というも思っているんです。そういうものに近づけると良いなぁ、と思っています。

――良いですね。発売がとても楽しみです。ぬり絵が発売されるのと同時期に、『鼻下長』の下巻も刊行になりますね。ここからは『鼻下長』のお話に移っていきたいと思います。下巻はコレットが小説を書く姿を描いていますね。いろんな人との関りで、だんだんとレオンや欲望について考えて、文章を書くことに目覚めていく。

安野 そうですね。本当はもう少し変態のおじさんのことを描きたかったんだけれど。ちょっと変態成分が足りなかった(笑)。ただ、コレットが娼館から出るということは、現代のすべての人に当てはまると思って描いていました。例えば、嫌だけど生活のために仕事をしている人なんて大勢いるじゃないですか。でも、なかなか「スッキリ辞めたるで!」とはいかずに、悩んで悩んで働き続けたりする。じゃあ、「そこから出ていく」ってどういうことなのか?そこをコレットを通じて読んでもらえたら良いな、と思っていました。

――今回は単行本のために加筆をたくさんされたと伺いました。レオンのエピソードも新たに描かれましたね。

安野 そうですね。「いかにクズか!」ということを(笑)。あと、女の人をだます男性というと、「お前から金をむしり取ってやる! だましてやる!」みたいなふうによく描かれますけど、そんな男にお金を貢がないと思うんですよ。貢いじゃうにはそれなりの理由があるはずで、そういうひとつのタイプとしてレオンを描きたかった。こまされている時は気がつかないけど、ちょっと天然で。「俺が欲しいと言ったら、くれるというからもらっただけだし…」みたいな。自分がすごく悪いと思ってはいないけど、お金を出してもらっている自覚はある。その代わり、憧れと、ときめきと、やきもきさをうまい具合の配分で提供できるのが一流のヒモです。

――やっぱり特別な男なんですよね。読んでいて、「コレットのことを本当に好きなのかな?」と思わせる感じもありました。

安野 「その時はそう思っていたんだよねー」みたいな感じでしょうね。そういうことの連続だと思います。この男は。

『鼻下長紳士回顧録』下巻での加筆

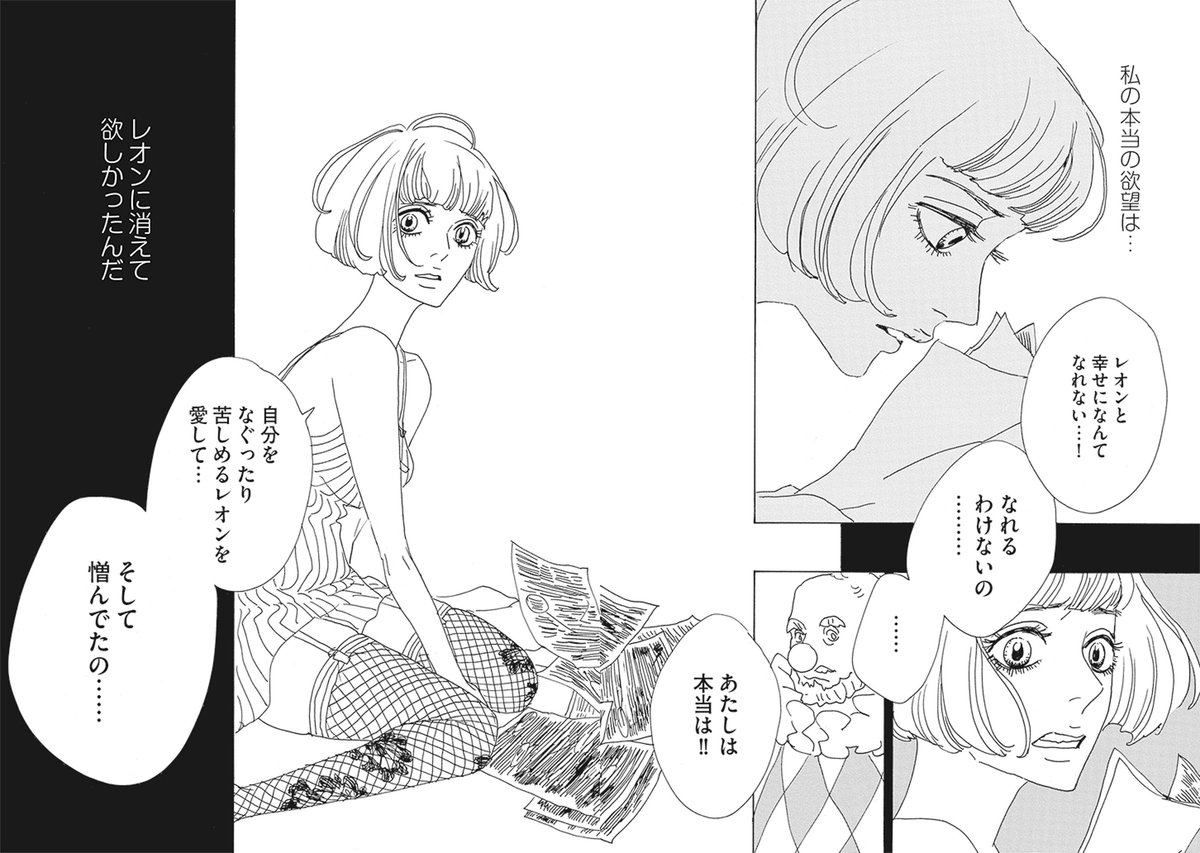

2019年1月に発売となる『鼻下長紳士回顧録』下巻では、雑誌「FEEL YOUNG」掲載時からの加筆修正がとても多い。全体的に手が入れられており、娼館「夜の卵」の地下室でのエピソードや、カルメンとサカエの物語などもじっくりと描かれている。コレットが恋するレオンについては、新たにエピソードが描き下ろされる形での加筆。安野モヨコも取材で語っているように、女をときめかせつつ、やきもきさせる、その絶妙なヒモ加減が綴られた。いい加減なようでいて、本当はコレットのことが好きなのかも…?

という風に、読み手の私たちも、彼の思いがわからず、気になってしまう。これらの加筆によって、登場人物の生き様や人間関係がさらに深く感じ取れる。ぜひ加筆された単行本で本作の物語を堪能して欲しい。

――なるほど。そしてコレットですが、彼女は娼婦のなかでも、何か違う感性を持っている人だな、ということが伝わってきます。その対比としてナナがいるというか、娼館の世界から出る、出ないという問題があるなかで、ナナは当時の娼婦像を全うし得た人物なのかなあ、と感じました。

安野 そうですね。破滅はしていきますけどね。だって、この時点でもう落ち目なわけですから。ただ、落ち目になっても、そのへんの子たちには太刀打ちできないくらいの高みにいるわけですよね。

――生き方として、「ここからいつか出よう」というあり方と、「娼婦として突っ走ろう」というあり方があって、ナナは後者なのかな、と思いました。

安野 ナナは最初からその生き方しか出来ない人だから。ただ、ずば抜けた成功者以外は、途中で病気になったり、歳を取ったりして翳りが出てくる。若い頃は次から次へとパトロンが現れても、歳を取れば若い子に持っていかれてしまいますから。

――確かに、そういう宿命はありますよね。そしてもう一人、娼婦の生き方から外れていく人物にはカルメンがいます。単行本用の加筆でも、カルメンがフィーチャーされていると感じました。彼女は「娼館を出ても何もない現実がある」という閉塞感の、一つの象徴として描かれていますね。生きづらく狂っていくような…。

安野 彼女は自分の置かれている環境から逃げるために心を閉じるというか、そういう時に狂ってしまうんですよね。現実が苦しいあまり、自分の心に噓をついてごまかすと、そこの辻褄を合わせるために、全部に嘘をつかないと生きていけなくなってしまう。カルメンの場合は、最初に「あの人」がいた。彼は遊びのつもりだったのに、カルメンはそれをすごく良い恋愛だと思いたかったんですよね。そして実らないまま娼館で働くことになる。彼女にはあまり客もつかなかったけど、わざと狂ったフリをして客を寄せつけないようにしていたんです。そうしないと自分の中で整合性が保てなかった。

――カルメンの抱えている思いは、下巻でクローズアップされていましたね。

安野 そうですね。現代劇だと言いづらいことだったから。私の中で「架空の彼氏を持つ女」って、ずっとあるテーマなんですよ。ちゃんと自覚して、「二次元彼氏がいるんですよ」といって遊んでいる人もいるけれど、そうじゃなくてリアルに、「それ…いない人だよね?」という恋人を持つ人…。そういう人に興味があるのです。

――自分の彼氏を良い風に言うのではなく、全くいない人をということですか?

安野 本当にいないんだけど、「いることになっている人」です。それがないと友人たちの間で自分を保てない。例えば、「それは彼氏ではなくないですか?」というレベルの人のことを、ずっと「彼氏だ」と言い張っている人。男性にもいますよね。「それは、キャバ嬢ではないですか?」とか(笑)。それが嘘だったことがバレると、みんなはすごく責めるけど、その人がそれを言わずにはいられなかった哀しさを、私はいつも思ってしまいます。その人が追い詰められていく中で、恋人がいない自分に耐えられないところまでいったから、架空の存在を作るしかなかったわけで。そのことを「嘘つき、嘘つき」と責めるのは、何だか…ちがうのでは、という気持ちになります。カルメンの場合、相手の男はこの世に存在はしているけど、待ってくれているわけではないし、探しに来てくれるわけでもない。でも、「きっと私に会いに来てくれる」と言い続けることで何とか自我を保っているんですよね。

――切ないですね。そんなカルメンは、自分のこんがらがった人生を、ほどいて物語にしてくれるサカエによって救われるというエピソードも印象的でした。そこに物語の力を描いていくということも。

安野 サカエ自身も、それまでは第三者でしかなくて、自分の経験がなかったわけですよ。彼もまた、カルメンと一緒に解きほぐすことによってはじめて、一つの人生を「自分の経験」と捉えることが出来た。そしてそれを書いていこうと思う。身体がもてば…だけれど。彼は結核くらいになっていそうで心配なんですけど。

――一つの物語にまとめてあげることで、カルメンは「あの人が去った」と感じられるんですよね。そのあたりは単行本の加筆で、より印象的になっていました。

安野 カルメンが「現実と向かい合う瞬間」ですね。

――カルメンがとても魅力的に見えたシーンでした。

娼婦カルメンと小説家サカエの物語

コレットと同じ娼館「夜の卵」で働くカルメンは、精神が不安定でお客もつかない。狂ったような振る舞いをしていたが、彼女は生きていて現実感がなく、自分でもそれを分かろうとせずにわざと混沌の中を生きていたという。愛する人とうまく行かない現実を受け入れたくなかったのだ。そして小説家サカエもまた、思うような小説が書けずに悩んでいた人物。自分には何もないから、コレットから話を聞いて、それを作品にしようとしていた。ただ、ふと知り合った他人の人生を書いても何も意味がないと気付く。自分自身の物語を見失い、生きることが困難な二人。そんな彼らが出会い、サカエはカルメンの身の上を聞くことになった。混乱した出来事の断片をつなぎ、丹念に編み直すことで、一つの物語が出来ていく。その過程で失われた人生が姿を現してくるのだった…。二人の生き様は鼻下長紳士回顧録の中でも白眉といえる。登場人物の中では隅っこにいると思われる、くすぶった彼女たちが光を見つける瞬間。人生を新たに得ること。現実にぶちあたり、もがく姿の描写には、安野モヨコのするどい洞察とあたたかい眼差しを感じる。こちらも加筆によって、さらにエピソードの広がりを見せた箇所だ。

安野 良かった。自分でもどこをどう描き足したか思い出せないくらいだけど…。

――確かに、たくさん変えていますよね。プレイ場面も増えていました(笑)。

安野 お尻がいっぱい出てくるから、スタッフが「お尻コーナー」と呼んでいました(笑)。変態濃度が少なくて、小説家志望の女の子による少女漫画っぽい話になっていたんですよね。コレットの回想ばっかりで。それはつまらなかったので、なんとか盛り込めればと思って。変態のエミールが嫌いという若い編集さんもいたんですけど(笑)。「ピエロの化粧をしている時は可愛く見える」と言っていましたね。やっぱり若い女の子は、こういうおっさんがチンコ丸出しで走り回ったりするのは嫌なんだな、と。

――エミールはとてもチャーミングでしたけれど(笑)。犬になる変態のユリスも印象深かったです。自分の妄想を完成させるために娼館に来ると語っていて。「妄想を現実に反転させる」という考えは、コレットに刺激を与えていますよね。

安野 変態の人はいろいろと考えていますからね。ぼんやり生きている人と違って、変態は自分が何を求めているのかをすごく考えるから、欲望の「際」までいくというか…。自分がなぜこれをやっているのか?ということがハッキリしているんですよ。ただ翻弄されていたり、流されているだけの人は、自分が何を求めているのか分からないし、何によってこんな目に遭っているのかも分からない。その対比でもありました。

――コレット自身も自分が何を欲しているのかを考えますよね。ものを書きたいと思った彼女はいろんなことを感じていきますが、強く印象に残っているのが、「才能とは何か?」という話をサカエがするシーンでした。サカエはコレットに、「自分を掘り下げ続けても絶望しない能力が才能だ」と言いますよね。本作の根幹でもあると感じました。

安野 それに尽きるかな、と思います。また逆に、「掘り下げない」というのも才能だと思います(笑)。でも、この話を描いていて、ほとほとくたびれたので、しばらくは何も考えない漫画を描こうと思います。

――『鼻下長』は深いところに触れる鋭さがありました。

作家としてのコレットの成長

娼館で働きながら文章を書くようになったコレット。彼女の感受性は高く、その思索も深い。日々起こることを描き留めていた彼女だが、やがて本格的に物語を書くことになる。一向に会いに来ないレオンを思い、「残酷で人でなしの男と彼をひたすら待つ女の話」をつづるのだ。高級娼婦を全うするナナや、娼館で暴れて地下室から逃げていったカルメンのことも思いながら、店に来る変態たちからも大きな刺激を受ける。変態たちは、自分が何を欲しているのかを考え、自分の欲望を自覚している。それゆえに大胆な行動をおこしているのだ。小説を書くことも、自分の内面を探り、それを形にする必要があるだろう。コレットはレオンとの関係を見つめ直し、自分が欲している本当の思いをあぶりだしていく。『鼻下長紳士回顧録』を描く上で、安野モヨコは変態たちをたくさん描きたかったと語っているが、一見して気持ち悪いように見える彼らは、自分の欲望について話すとき、精悍な眼差しをすることがある。変態を「壊れた人」と思う人もいるかもしれないが、むしろ逆で、「見極めた人」として見せる描写がそこにはある。コレットが自分の物語を見出す軌跡の中で、変態の魅力も描き出す。普通は遠いものと思われている「女性の自立」と「変態の生き様」を両立して伝えたのが、本作の類い希なところだ。インタビューでも話題になっているが、「自分が何を欲しているか」を描き続けている安野モヨコの新境地が本作で味わえたといえる。

安野 最初はこんな話になるとはぜんぜん思っていなくて、「変態カタログ」のつもりだったのに。「さあて、今週の変態は!?」みたいな感じで(笑)。

――安野さんがそれだけでは、もの足りなくなるんじゃないでしょうか。コレットたちは自分を探っていって、本当に欲しているものを見つけようとしますよね。安野さんは昔からずっとこのテーマを描いていると思います。

安野 そうですか?

――『ハッピー・マニア』にも通じる感じがしました。シゲカヨが最後に「私は結婚しちゃうのかなあ?」と言いますよね。「これが幸せなの?」「これは幸せじゃない!」「彼氏、欲しいー!」と、結婚するときに叫んでしまう。シゲカヨは欲望のままに生きているようでいて、「本当に欲しいものは何か?」ということにずっと向き合っている女性でした。

安野 ああ、そうかもしれないですね。

――「何を望んでいるのか分からない。でも何か欲しい」という女性の気持ち。それは、そごく現代のテーマだと思うんです。今はだんだん欲望が弱くなってきていますし。

安野 だから、それにピンと来ないこともあるでしょうね。どっかで読んだのですが、「今の大学生に『ハッピー・マニア』を読ませると、みんなぜんぜん理解出来なくて、『テキトー過ぎるだろう!』と、怒り出す人もいる」そうです。欲望の種類や量が変わってきているから、しょうがないことだと思いますけど。

――それも悩んでいるからこそだと思います。触れないように、深入りしないようにして…。

安野 ちょっと感じたのは、たとえばアイドルを熱狂的に応援していて、それが否定された時にブチ切れることがありますよね。それは愛情が消化し切れていないせいかもしれないと思いました。余りあるくらいの大量の熱を持っているのに、消費されるべきところで消費されていないから、そうなってしまうのではないかと…。

――欲望の問題は難しいです…。安野さんが去年に描いた『ハッピー・マニア』の続編だと、逆にタカハシが新しい女に欲望を向けていましたね。シゲカヨは、欲望に突っ走る人にどう対処するのか? という立場になっていて。

安野 そうです。タカハシにああ言われたら、シゲタはどうも出来ないですよ。浮気しない男だから、本気なんだよ、と。

――そうするとまた一段階、次のテーマになりますね。

安野 そうなんですよね。探偵事務所に取材に行って聞いたんですよ。そうしたら、「こういった場合、男性は十中八九戻りません」と言っていました。男性がそこまでやった時は、本気だということですよ。浮気の時はバレないようにする。「バレても良いんじゃー!」となった時には、あと戻りする気はないらしいです。

――なるほどー。シゲカヨたちの今後も気になります。そういう作品も含めて、やっぱり安野さんは「欲望」と「幸せ」をテーマに描いていらっしゃるように感じます。「変態の人たちが面白い」ということからはじめても、「女性の本当の欲望は何か、幸せは何か?」という話は外せないというか…。

安野 でも『鼻下長』では、もう少し変態を深堀りすべきだった…。その後悔の念がありますけど(笑)。

――もっと変態を描きたかったですか。

安野 そうですよ。ミニョが変態のおじさんからもらったお金で出す店は、ド変態の館にするべきだったんじゃないのか⁉ と思ったりもしますし…。本当に変態のオンパレードみたいなね。可愛いお店にしちゃったけど、もっとエグいやつでもよかったんじゃないかなーと。ただ、本編ではずっと変態のタイプについていろいろ考えましたね。絵的に美しいかとか、全体のテイストを考えて、スカトロ系は控えたり…。入れだすとキリがないし。見せ方にもよるのですが、あまりにハードな方向性のものは描きませんでした。プレイ内容を描く漫画ではなく、あくまでもそこに至る気持ちやその人の哲学みたいなものに焦点を当てたいと思ったので。

――哲学は凄く感じました。『鼻下長』は安野さんの新境地とも感じられて刺激的でした。久々のストーリー漫画だったわけですが、今の活動スタイルだと、漫画を描いて、インスタで絵を上げて、雑貨も作って、挿絵を描いて、日本画も描いて…。いろんなことをされているから、自分の状態に合わせられる感じでしょうか。

安野 まだ、自分が安定するバランスを探している途中なのかもしれないですね。そろそろ決めなきゃな、と思っていますけど。

――漫画だけを描いている作家さんだと、連載が始まらないと何もやっていないように見えて寂しいですけど、いろんな活動の場があるのはとても良いと思います。

安野 漫画は本当に大変ですからね。週刊連載や月間連載を二本以上やっていたら、本当に大変です。そんなときでも、自分を見失わないようにしないといけない。そうじゃないと、何も出来なくなるから。

――『鼻下長』を仕上げられた今、「艶っぽくて自立した女性を美麗に描く」というのが安野さんの作風の代表になっているように感じます。以前は日常生活で恋も仕事もがむしゃらに頑張る「等身大の女性」を描いてくれる漫画家イメージがあったと思うんです。その柱は安野さんの中で、ずっとつながっていると思うんですけど、今はそれを「うっとりするような美しい表現で描く」という作家像になったと思います。ここにも変化があったように感じます。

安野 そう言ってもらえるのはありがたいですけど、そうですね…。確かに『働きマン』を描いていた頃は、漫画以外の生活はゼロで、朝から夜の11時くらいまでずっと漫画を描いていました。終わってからの趣味の時間もないし。私は、漫画以外に好きなジャンルがなかったんですよ。だから、本当に帰ったら「寝る」とか「体操する」みたいなメンテナンスだけでした。それが漫画にそのまま出ていたんだと思います。体調を崩していた時期もあったからなんですけど、そういう大変なときに周りの人から「好きなことをやって良いよ」と言ってもらえたのは大きかったです。「ちょっと絵を習いたいんですけど、良いですか?」みたいにさせてもらったりとか。そういう余裕が絵に出ているのかもしれません。

――その中で描けた作品が『鼻下長』なんですね。

安野 休んでいた時期にゆっくりさせてもらえて、そこで出来た余裕で描けたと思います。読者の方もゆるい目で見てくださって。こうやって一回リハビリさせてもらえてありがとうございます、という感じです。

――では、最後に今後についても少し聞かせてください。

安野 次はエンタメ方向で。自分が「描けて楽しかった」という作品はもう良いだろう、と。結構、楽しみましたし。『鼻下長』は自分に向けて描いちゃったから、次は読者の方に向けた作品を描いていきます。

――次回作も楽しみにしています。年明けには、『鼻下長』の下巻とぬり絵も発売になりますから、そちらも待ち遠しいです。今回はお話ありがとうございました。

・・・

インタビュー初出:季刊エス Vol. 64 2019 Winter

※記事の文章、イラスト等の転載を禁止します

『鼻下長紳士回顧録』上下巻、『後ハッピーマニア』1~3巻、発売中です!(スタッフ)

ここから先は

ロンパースルーム DX

安野モヨコ&庵野秀明夫婦のディープな日常を綴ったエッセイ漫画「監督不行届」の文章版である『還暦不行届』の、現在連載中のマンガ「後ハッピーマ…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?