レモンの重さとエネルギー

スーパーで国産レモンを見かけると、ふらふらと引き寄せられ、条件反射的にかごに入れてしまう病にかかっている。

レモンの色、形、質感、重み、匂い。すべてがすきだ。

レモンという存在がすきだ。レモンを視界に入れておくだけで、心がふだんより3センチくらい浮いているような愉快な気持ちになる。それを手に取れば、ひんやりしたつめたさが心地よく皮膚に染みこみ、水分のつまったぎっしりとした重さは、じぶんがここに存在するという安心感を静かにもたらしてくれる。

などなど文学的に語ってみたが、いちばんすきなのはもちろん、キュッと酸っぱい爽やかなその風味だ。

国産レモンを買ってきたら、まずはじめにレモンパスタを作る。なぜ国産レモンでなければいけないのかというと、輸入品のレモンには防かび剤が塗ってあるため、皮をつかう調理には向かないから。国産のものであれば安心して皮の美味しさを味わえる。

レモンパスタの作り方はごくごくシンプルだ。フライパンにバターを溶かす。マーガリンではなく、バターだ。じゅわじゅわといい音を出して溶けてきたら、にんにくのすりおろしも入れる。もうすでに、たまらなくお腹が空く匂い。それから、ぎゅっと搾った新鮮なレモン汁をくわえる。そこに生クリームと粉チーズ。牛乳ではだめ。乳脂肪分が高くないと、分離してしまう。アルデンテに茹であげたパスタをざっと投入し、軽く煮詰めながら塩胡椒したら、できあがりだ。胡椒はあらびきのものを、おしみなくふりかけて。

バターとにんにくの濃厚な香りに、爽やかなレモンが溶け合っている。パスタを巻きつけたフォークごと頬張る。ミルキーなチーズのこくとレモンの酸味が渾然一体となり、爽やかな風が鼻を抜けていくようだ。最後にぴりりと胡椒のなごり。ああ、書いていたらよだれがでてきた……!

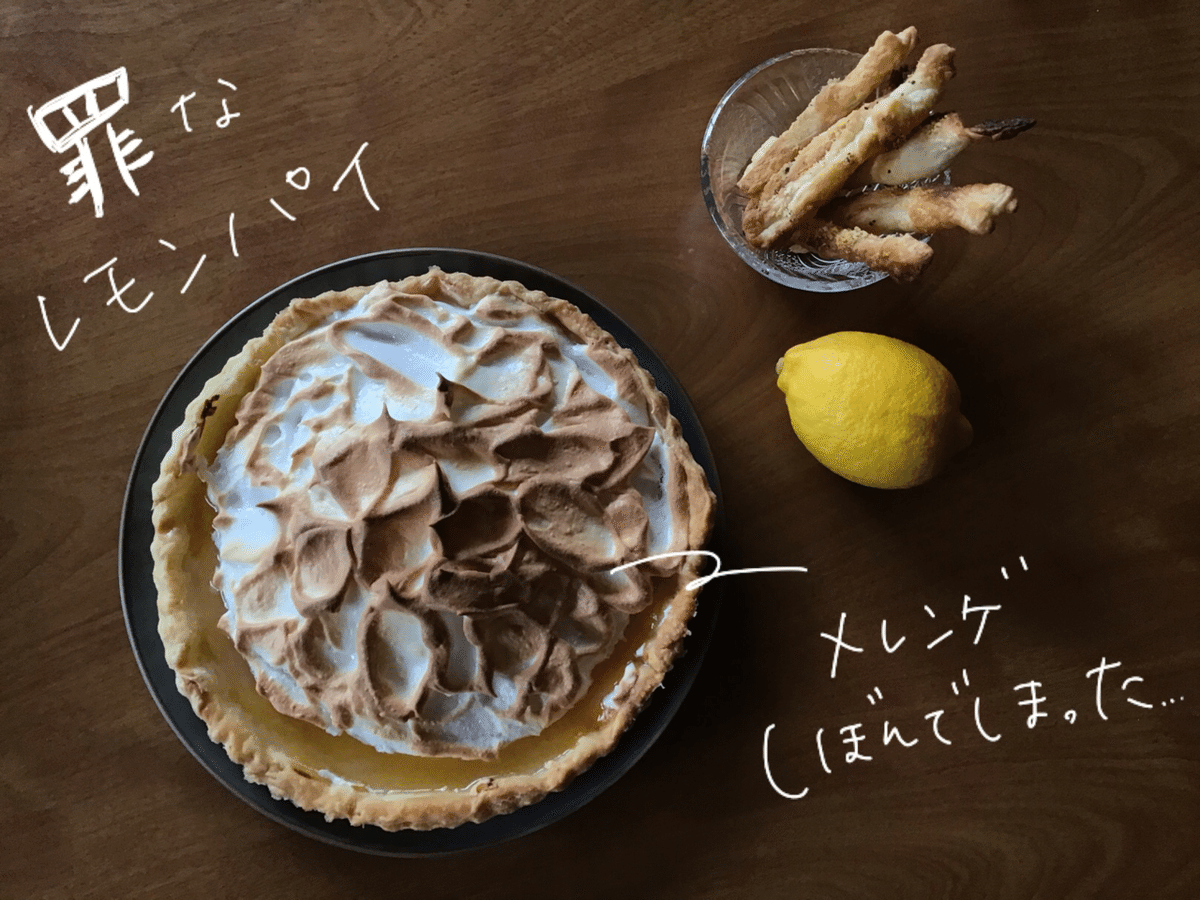

ごはんでなく、甘いお菓子にするのも良い。いつだったか、レモンパイを焼いた時の幸せはとてつもなかった。パイ生地の上にレモンカードを流し入れるのだが、この、レモンカードがとんでもない。卵、バター、砂糖、レモン汁と皮のすりおろしを煮詰めて作る。バターも砂糖も、たっぷりつかう。

レモンとバターの相性はすさまじく良いのだ。お鍋にぶちこんだ脂肪と糖の多さを思い返して気絶しそうになりながら、つややかなレモンカードをしきつめたパイを口に運ぶ。瞬間、口内に広がる濃厚な甘さ。それから舌の表面を撫でて行く軽やかな酸味と瀬戸内(かどうかはわからないが)の香り。サクサクのパイを噛み締めて、今度はあまりの美味しさにくらくらとする。飲み込んだ後の満足感といったら、もう。脳が「幸せーっ!」と叫んでいるようだ。罪なお菓子なので、ときどきしかつくらない。

ウィークエンド・シトロン(レモンケーキ)は、母にリクエストされて作ることが多い。ふつうのパウンドケーキ生地に、レモン汁と皮のすりおろしを加えて作る。口当たりを軽くするために、アーモンドプードルを入れることもある。このお菓子のミソは、なんといっても上にかけるグラス・オ・シトロン(アイシングのようなもの)だ。

大量の粉糖に、ほんの少しのレモン汁を加えて混ぜると、とろみのある液体になる。その過程は化学の実験みたいでなんだか楽しいけれど、こんなに大量の糖を摂取しようとしているのか……と恐ろしくもなる。でも、これをかけないと、母の好きなレモンケーキにはならない。

ケーキからこぼれて余ってしまったアイシングを、母はスプーンですくって舐める。もったいないといってお皿に集め、後でクッキーにつけたりしている。おいしい、、最高、、、と言いながら味わう母を見ていると、無意識に頬が緩んでしまう。このお菓子は何がなんでも一生作り続けねばならん、という気持ちになるのだった。

そんな感じでレモンに心惹かれてやまない私だが、こういう話をしていると、どうしても思い出すものがある。梶井基次郎の「檸檬」にでてくる一節だ。

一体私はあの檸檬が好きだ。レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰った紡錘形の恰好も。

レモン、という物体を説明するのにあまりにふさわしい言葉たちだ。うっとりしながら引用文を打ち込みながら気づいたが、絵具を“しぼりだす”の漢字が“絞”ではなく、“搾”になっているのが心憎い。頭の中で、半分に切ったレモンを握りしめ、そこから搾られた酸っぱい果汁が、涼やかな香りとともにしぶきをあげる様子が鮮やかに浮かび上がる。

高校生のころ、はじめてこの小説を読んだ時のことを思い出す。読み始めてすぐ衝撃を受けた。なんてみずみずしい、なんて繊細な表現力だろう。

えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧えつけていた。焦燥と云おうか、嫌悪と云おうかーー

何十年も昔に書かれたのに不思議とリアルな1行目は、触れたらはじけそうにはりつめた高校生の心をつかむのには、十分だった。“えたいの知れない不吉な塊”は確かに、わたしの心の中にもあったから。

あれからずっと、「檸檬」はわたしの愛読書であり、憧れだ。今までに何度読んだか知れない。目の前に色彩を見せ、手のひらに感触をもたらし、五感全てを刺激する、理屈で描かれたのでない作者の感性に惹かれた。そうこうしながらレモンへの愛着は強くなり、嗅いだり食べたり、カメラで撮ったりしながら、彼(レモン)との距離を少しづつ詰めてきて、今に至る。

ここまでの吸引力は、いったいレモンのどこから来るのだろう。

ーーつまりはこの重さなんだな。

重さ。そうだ重さだ。

海より深く納得したのを覚えている。

てのひらに伝わるずしっとした重さ。しっかりと張りのある黄色い皮の中には、雨水を吸い込んでこれ以上ないほどふくらんだ実が閉じ込められている。太陽と風を浴びておおきくなったその果物に、大地のエネルギーが満タンチャージされているのだろう。その美しい爆弾は、京極の丸善を粉葉みじんにすることだってできる。わたしの抱えた憂鬱をふきとばすくらい、わけはない。

レモンを握ってみたときに感じる不思議な安心感とときめきは、果物にみなぎるエネルギー、そのちょうど良い重さによるものに違いない。

そういえばわたしの母は、わたしを妊娠しているとき、レモンばかり齧っていたそうだ。

妊婦さんは、特定のものを無性に食べたくなることがあるらしい。母にとってのそれはレモンだった。つわりでものが食べられない時も、レモンだけは食べたくて仕方がなかったという。スーパーでレモンが五、六個も入った袋を買ってきてもらっては、ざくざくと半月に切り、しゃぶっていたのだとか。想像するだけで酸っぱくて、口の中にじょわじょわと唾液が溢れてくる。

大きくなってからその話を思い出して、わたしはなんだか嬉しかった。わたしがレモンに、そして「檸檬」に惹かれることは、お腹の中から決まっていたのかもしれない。胎児のわたしのどこか0.1パーセントくらいは、お母さんがたべたレモンでつくられたかもしれないのだ!

わたしはそんな妄想を繰り広げては、じわじわ楽しい気持ちになる。世界中に数え切れないほどあるはずの果物の中で、レモンを特別にあいしているということが、必然のように思えてくるのだった。

きっとわたしは、近いうちにまたレモンを買うだろう。そうしたらまずは、よくよく観察してみよう。じっと見つめ、横からや上から、下からも眺め、手のひらに乗せて重みを確かめ、フィルム写真を残し、それから包丁を入れる。ぎゅっと搾る。舌と鼻でたのしみ、その酸っぱさに顔をしかめる。そうやって五感全部で味わう。命のパワーを、思い切りチャージするのだ。

次に国産レモンに出会えるのは、連日の暑さのことなど忘れてしまった頃かしら。ぎらぎらの太陽を今、めいっぱい浴びて、むくむくとその実を重くしていくまだ青いレモンのことを考える。楽しむ準備はできています。さあ、のびのびと育っておくれ。

なんだかんだ幸せな日々に、レモンひとつに無限の想像とエネルギーを託したりできちゃう日常に、しみじみと感謝をしつつ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

✳︎✳︎✳︎

2022/8/9 加筆修正しました。

いいなと思ったら応援しよう!