意思決定 - 本当に面白いゲームに必要な物の正体 -

ゲームを作る上で必ずと言っていいほど直面する壁がある。

“面白いゲームとは一体何なのだろうか?“

インターネットが当たり前になった今「ゲーム 面白さ」で検索すると、それについて述べている記事がたくさん出てくる。

しかし、その中で個人的に最も違和感があるのが、ゲームの面白さはジャンルによって異なるという主張だ。

「意思決定」というものをご存じだろうか?

私は、それがターン制RPGや格闘ゲーム、FPS、リズムゲームなど全てのジャンルで共通する面白さの1つであると考えている。

しかしながら、ゲームの「意思決定」について書かれた記事は少ない。

そこで、今回の記事では、「意思決定」がどのように面白さに繋がるかを、僭越ながら自分なりに解説していこう。

ゲームと意思決定

意思決定という概念を初めて知ったのは1994年に英国のRPG雑誌 "Interactive Fantasy" に掲載されたコスティキャンのゲーム論を読んだときだった。

内容を要約すると、ゲームを構成する要素は「プレイヤーと呼ばれる参加者が目標達成を目指して、ゲームトークンを介して資源管理のため意志決定すること」とかかれている。

その中でも意思決定はプレイヤーが実際に行う箇所に該当するのだ。

また、意思決定について言及しているのはコスティキャンだけではない、Civilizationシリーズの生みの親でもあるシド・マイヤーも「ゲームとは、面白い意思決定の連続であるべき」と述べている。

そして、色々と調べていくうちに、どうやら意思決定というのはゲームが面白いとされる理由の根幹に関わることに気づいたのだ。

リズムゲームに意思決定は存在するか?

では、意思決定とはいったい何なのだろうか?

ここでよくある勘違いが、「比較して検討し、その中の1つを選択する」といった解釈である。

もし、そうであるならリズムゲームというゲームジャンルには意思決定は存在しないということになる。

想像してほしい。一般的なリズムゲームと呼ばれるものは、ノーツという音符の役割のようなものが音楽に合わせレールを流れてくるものである。

ここで押せという判定エリアに差し掛かった時に対応するボタンを押し、それを繰り返す事でプレイヤーはスコアを得ることができるのだ。

さて、この一連の流れに意思決定は存在するだろうか?

リズムゲームを遊んでいるプレイヤーは何も比較検討せず画面に表示されたとおり、あるがままに行動しているだけではないか。

もし先ほどの「比較して検討した物が意思決定」であるという解釈であれば、意思決定などこのジャンルにおいては存在しないのである。

だが、実際のところはリズムゲームを遊ぶプレイヤーも意思決定をしていると言えるのだ。

それを理解するには意思決定というものを正しく知らなければならない。

ゲーリー・クラインは意思決定について、1999年に「決断の法則」という著書で消火活動というめまぐるしく変化する状況に適切な対応を取り続けた消防士のストーリーを例に挙げた後、次のように述べている。

例えば、この状況のどこに意思決定があるだろうか? 隊長はまっすぐ上に燃え上がる炎を見た瞬間、取るべき行動を知っていた。

そして炎が屋根まで到達したとき、最初の意思決定をすぐ捨て去った。そうした状況の変化に際しても、隊長は取るべき行動を知っていた。

ここでは、意思決定は一切行われていないように思われる。二者択一の仮説に代表されるような、いくつかの選択肢の比較もない。比較自体が行われていない。

意思決定がいくつかの選択肢の比較であれば、隊長は全く意思決定を行っていなかったことになる。

しかし、ここでは意思決定をもっと広義に解釈すべきである。

すなわち、意思決定とは適切な選択肢を「選択した時点」である。(中略)つまり、別の選択肢が意識されなくても、一つの手段が採用された時点で、意思決定が成されたと考える。

(※太字引用者)

『決断の法則 ――人はどのようにして意思決定するのか?』、佐藤佑一(監訳)

これを先程のリズムゲームを遊んでいるプレイヤーに当てはめてみよう。

リズムゲームのプレイヤーは上から降りてくるノーツを見た瞬間、どのタイミングでどのボタンを押せばいいのか対処することが出来るはずだ。

すなわち、リズムゲームプレイヤーは「ノーツの位置と速度を認識した瞬間」に意思決定をしているのである。

ボタンを押す瞬間でも、ノーツが判定エリアに重なった瞬間でもない。

もちろん他のノーツの位置と比較して検討し、選択することでもない。

もしそんなことをしていたら超高速譜面では比較している段階で判定エリアを過ぎ去ってしまうだろう。

ゲームの面白さは意思決定が決める

面白いと感じるのは学習に対して感情面における反応なのです。

ゲームには意思決定が存在することは分かったが、それが面白さにどう繋がるのだろうか?

それは成長による達成感、すなわち正しい意思決定をして障害となる壁を乗り越えられたときの成長にあるといえよう。

ではどこで成長を実感できるのだろうか。

実は意思決定が起こるタイミングでは、経験が累積するごとにパターン化され最適化されていくのだ。

プレイヤーが成長を実感する箇所はまさにここである。

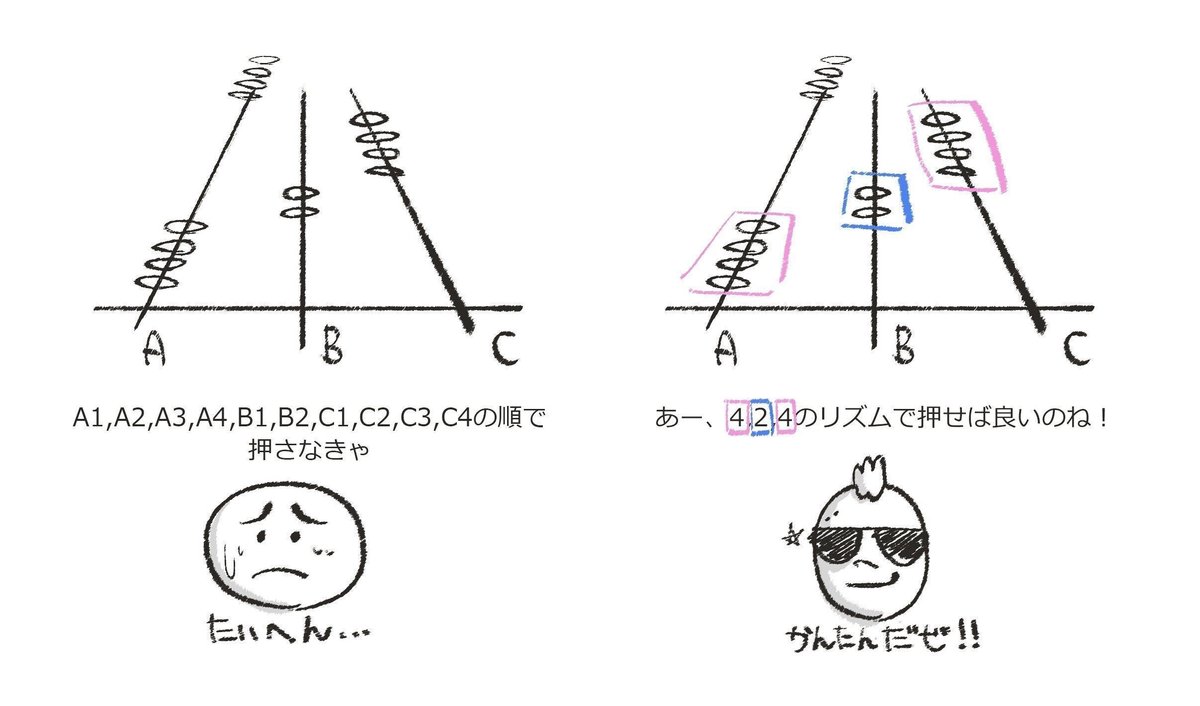

再度リズムゲームを例に出すが、リズムゲームにもパターン化は存在する。

初心者はノーツを見て、それに合わせたボタンを叩くというシンプルな思考だが、上級者になると複数のノーツを一つの塊として認識するのだ。そうすることで意思決定を1回に圧縮し、普通の人より思考の回数を減らし、短時間でより多くのノーツを正確に叩けるようになる。

それにより高難易度でもクリアできるようになるのである。

パターン化し最適化するのはどのゲームのプレイヤーも無意識ながら行っているのだ。

だからこそ実際のゲームコミュニティでも――例えばbeatmania IIDXで言う階段やトリル、DanceDanceRevolutionで言う捻りやビジステップ等といった、特定のパターンに名称が存在するのである。

楽しい意思決定に必要なもの

意思決定についてはなんとなく理解して頂いただろうか?

では次にプレイヤーが意思決定をするためには情報が必要だという事を紹介しよう。

ゲームプレイヤーが楽しく意思決定するには「明確な情報」が必要なのである。

RPGによくあるターン制バトルを例にしてみよう。

敵が現れた。

君ができることは、攻撃、防御、回復、逃走だ。

次のターンの行動をどう選ぶべきだろうか?

この場面では情報があるのとないのとでは意思決定のしやすさが大きく変わるのだ。

きちんと意思決定しやすいように作られているターン制バトルの一例としては「Slay the Spire」が該当するだろう。

このゲームの優れている点は、自分の情報――例えば残りHPや使えるコストなど、だけではなく、相手が次にどのような行動をするのかが明確かつ詳細に表示されていることだ。

こういった情報を追加することで、

相手は防御しているからこのターンは回復に徹する。

5ダメージの攻撃をしてくるからその分だけ防御をしよう。

次の行動で防御される前に一撃で倒せるダメージを与えるぞ!

など、意思決定への筋道をより立てやすくしている。

あなたはゲームを面白くしようとする際にプレイヤーに考える楽しみを作ろうとして、情報を隠していないだろうか?

しかし、隠しすぎると意思決定ができなくなってしまい、逆にストレスを与えることになってしまう。

プレイヤーは隠された謎に対しやみくもに試行錯誤することよりも、多くの情報に紛れ込んでいる答えを見つける方が遥かに好きなのだ。

面白い意思決定、つまらない意思決定

より具体的に意思決定と面白いゲームの関係性は何なのか考えてみよう。

先に結論から申し上げると、意思決定が明確にでき、情報のパターンが多く成長を実感できるゲームは面白いゲームとなる。 逆に、情報不足で意思決定がしづらかったり、情報のパターンが少なく成長の余地が無かったりするゲームはつまらない物になるだろう。

では、つまらない方から解説していこう。

意思決定しづらいゲームがつまらない理由は、プレイヤーが新たなパターンを見いだせず、成長できないと感じるからである。

情報のパターンが少ないゲームは初めのうちは面白くても、ある地点をすぎると意思決定の為に思考する必要がなくなり、作業と化し、これ以上の成長は見込めなくなる。

そうなるとそのゲームはプレイヤーにとってお役御免になるはずだ。

3目並べ――3x3マスで行う○×ゲーム、がいい例だろう。初めのうちは楽しいが、少し考えれば先手がミスをしなければ勝つゲームであると判明し、ゲームとして機能しなくなるのだ。

しかし、パターンが豊富だとしても、各情報の繋がりや提示の仕方が悪いと意思決定までの道のりがスムーズに出来なくなり、つまらないゲームとなる。――た〇しの挑戦状とかね。

ゲーム内の情報提示を疎かにするとつまらなくなる例は、ラフ・コスター氏の著書にも書かれている。

彼が執筆した「『おもしろい』のゲームデザイン」の第三章から、いくつか抜粋してみよう。

ゲームから得られる面白さは、達成感から得られる物です。そしてそれは会得したという事実からもたらされます。

(中略)つまらなさとは、この反対なわけです。ゲームが私たちに教える内容がなくなると、つまらないと感じるようになります。

つまり吸収可能な新しいパターンが何もないとき、つまらないと感じるわけです。

(中略)ゲームが与えてくれるはずの楽しい学習経験を台無しにする、つまらなさが、どのようにして引き起こされるのかの例をいくつかあげておきます。

● 最初の5分で、ゲームのやり方をプレイヤーが解き明かしてしてしまったら、大人達が3目並べをしないのと同じで、明らかにそのゲームはおしまいです。プレイヤーが「簡単すぎだね」と評することでしょう。

● プレイヤーが全く何もパターンを見いだすことが出来なければ、それは雑音以外の何ものでもありません。評価は「コレは難しすぎだよ」になるでしょう。

● パターンの変動が明かされていく速度があまりにも遅いと、そのゲームは早い段階で陳腐だと認識されてしまうことになりかねません。「最初が簡単だしくどすぎるなコレ」

『「おもしろい」のゲームデザイン ―楽しいゲームを作る理論』、酒井皇治(訳)

意思決定でゲームを面白くするにはその反対のことをすればいい。

要は毎回違うパターンであるにもかかわらず意思決定が出来るゲームが最高なのだ。

さて、ここで肝心なのは、豊富なパターンが必要になるのは意思決定の種類ではなく情報の種類であることだ。

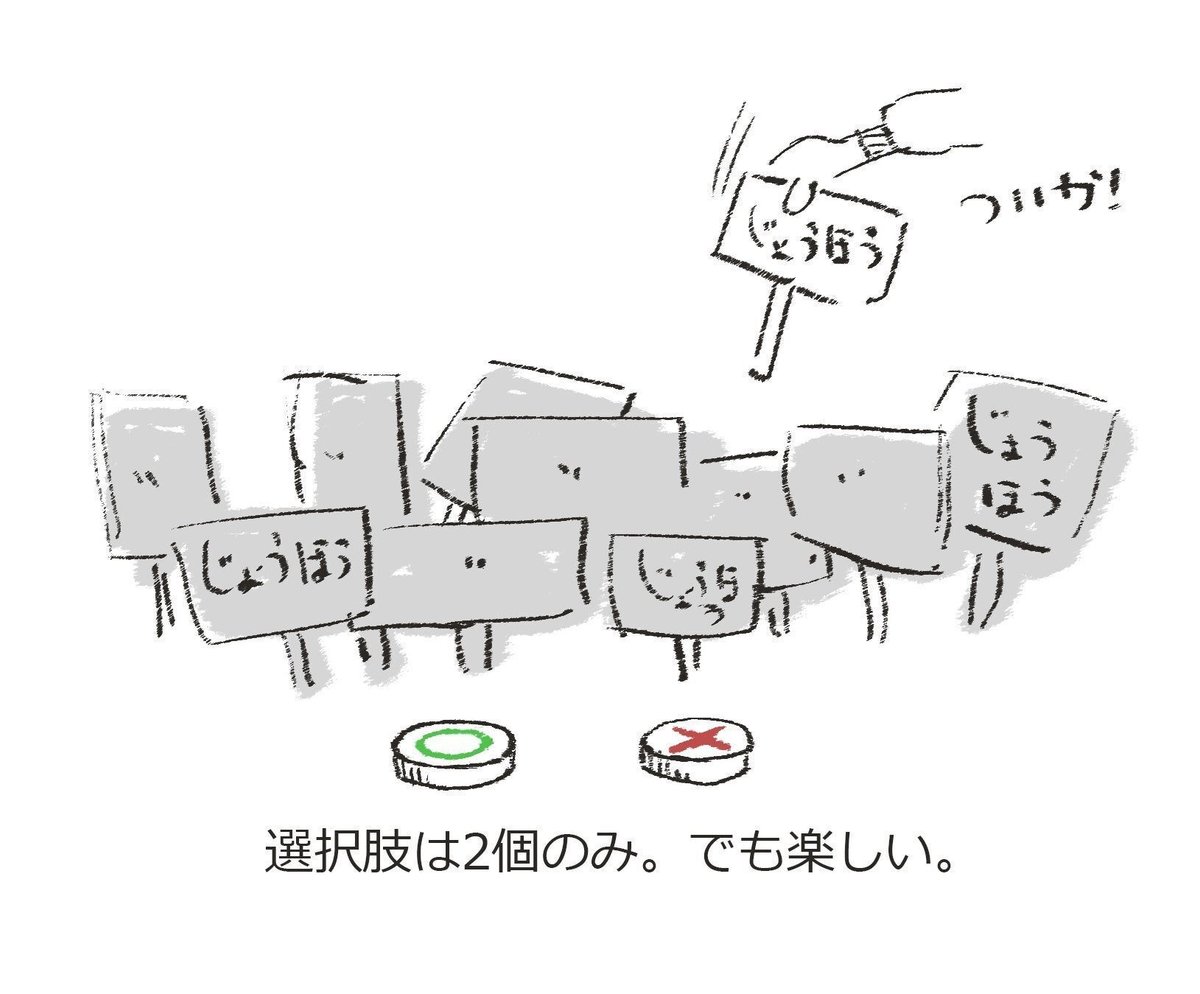

極論、情報の種類やパターンが多いのであれば、意思決定は「O」か「X」かの2択だけでもいいのである。

それを体現したゲームが存在する。Papers, Pleaseだ。

このゲームは日々追加されるルールに従い、相手の提出する書類に不備はないかを照合して「合格か不合格かを判断するだけ」の間違いさがしゲームだ。

このゲームでプレイヤーが判断すべきなのはOかXかの2択である。

が、それを判断すべき情報はどんどん増えていく。

証明書は持っているか? 通行所の期限は過ぎてない? 入国可能な国民か? 指名手配犯に一致していないか? など扱うべき情報は多岐にわたる。

それらを読みあさり、通すべきルールと照らし合わせ、適切な判断を下していくことでお金を稼いでいくのだ。

一連の業務は限られた時間で行わなければならず、素早くかつ正確に行うことで一日に稼げる金額を増やすことでき、プレイヤーはそれを目指すのである。

つまりこのゲームは多くの情報に対して、正しいか否か照らし合わせる手順をパターン化し、素早く正確に意思決定をするゲームだ。

まさに今まで解説してきたことだけを行っているのである。

では本当にこの体験が面白いのか? プレイしたことがあれば分かるが面白いのである。

ストアページにある「圧倒的に好評」や数多くのレビューもそれを示している。

もちろん背景の世界観やキャラが挟むストーリーも面白さを担っているのだが、やはり根幹にあるのは「意思決定の面白さ」だろう。

まとめ

意思決定はなにか、実際にどう使われているかはわかってもらえただろうか。

では、これをゲーム制作で実際に使うにはどうすれば良いのだろう?

私はゲームシステムを考える際、トラブルシューティングのように当てはめていくことで活用している。

例えば「意思決定のタイミング」、このゲームシステムの意思決定の箇所はどこだろうか?

例えば「情報」、意思決定に必要な情報は種類が豊富できちんと提示されているだろうか?

例えば「経験による最適化」、情報をパターン化してプレイヤーが意思決定を最適化し、より複雑な壁を乗り越えられるだろうか?

そうして、ゲーム体験を思い浮かべた時に意思決定の流れに当てはまらないのであれば、もう一度考え直したほうが良いかもしれない。

もちろんコレだけで面白いかを判断できるわけではないが、少なくともこの流れを突破できないのであれば自分の中ではどれだけ良さそうなアイデアでもボツを出している。

今後あなたが新しいゲームシステムを思いついたのであれば、この意思決定の流れに当てはまるか一度考えてみてほしい。

もし当てはまるのであれば、それはきっと面白いものになるだろう。