マインクラフトカップに向けて(2)

マインクラフトカップに向けた2回目の授業をしました。

1回目の授業に関しては、以下をご覧ください。

今回は講師の先生を招き行ったオンライン授業についてお話します。

マインクラフトカップって?

勤務校の3年生は、マインクラフトカップにエントリーしています。

マインクラフトカップについては以下のページをご覧ください。

昨年度の取り組み

マインクラフトカップには、昨年度から参加しています。

昨年度の取り組みの様子は以下のページをごらんください。

昨年度とのちがい

昨年度と大きく違うのが、個人エントリーになったということです。

昨年度は、チームとしての取り組みでした。

そのため、栃木県那須町との共同制作というかたちをとりました。

共同制作なので、マインクラフトに詳しい先生や中学生からアドバイスをもらいながら活動することができました。

今年度は、それが難しいためどうしようかと悩んでいました。

私自身、マインクラフトに詳しくなく、制作に必要なMakeCodeの知識もあまりありません。

MakeCodeとは?

MakeCodeはMicrosoftがもつ、プログラミング学習のツールです。

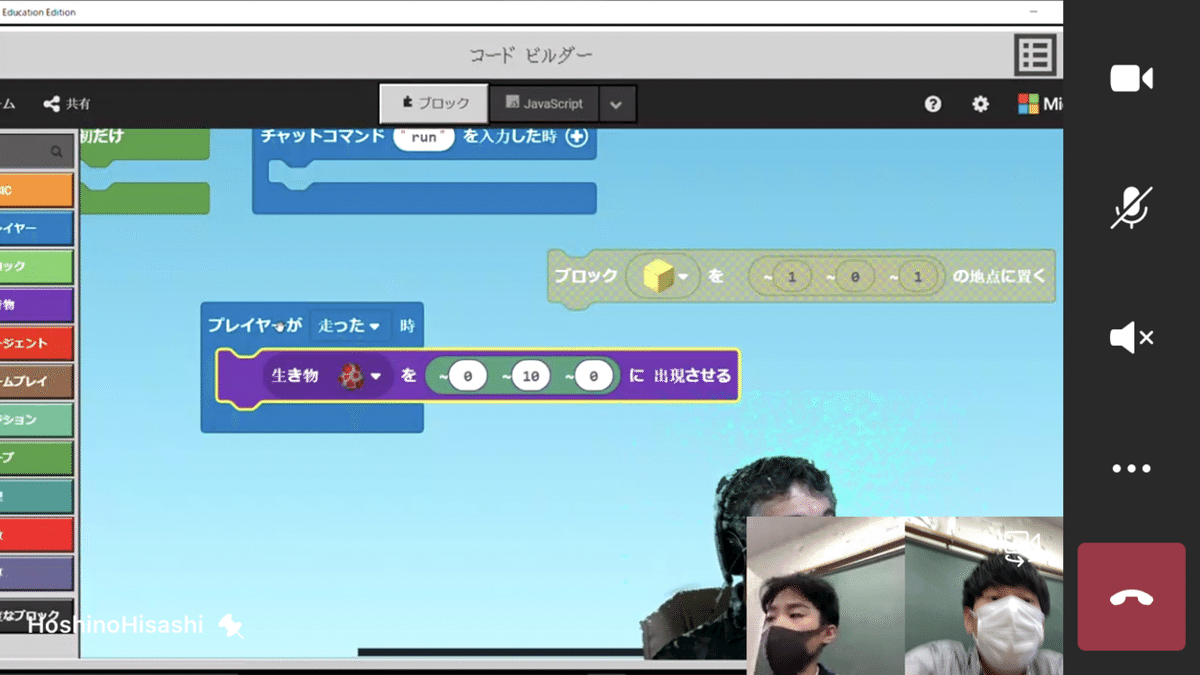

マインクラフトカップで使うのは、教育版マインクラフトといって、通常のマインクラフトとちがい、プログラミングしながらブロックを操作できるのです。

MakeCodeはブロックを使ったビジュアルコーディングとJavaScriptによるテキストコーディングの両方を行うことができます。

小学校で行うプログラミング教育ではブロックを使った学習が可能です。

また、勤務校の生徒のようにプログラミングを一定程度できる子どもは、JavaScriptを使った学習が可能です。

オンライン授業

どのように生徒に指導しようか悩んでいたとき、昨年度共同制作した那須町の先生からお声掛けいただいて、オンライン授業を行いました。

そして、総合的な学習の時間に、Microsoft Teamsで遠隔地間をつないだ授業をしました。

授業では、実際に各自のPCでマインクラフトの制作を行いました。

制作中に、MakeCodeを使い方をレクチャーしていただきました。

生徒だけでなく、私にとっても学びになるものでした。

活動をしてみて

オンラインの活動が本当に身近になりました。

「zoomでやる?Teamsでやる?」なんて会話が普通になってきたんです。

各学校にプロフェッショナルがいる必要はないんだと感じました。

自分の不得意分野は誰かの得意分野。

外部の力を借りることで子どもの学びを促進できるのであれば、どんどん活用していこうと思います。

いいなと思ったら応援しよう!