部活動 地域移行 - 実例での不平等問題 - 東大阪市

学校部活動の地域移行が全国的に行われようとしています。

この先行事例に関する考察です。

ある大阪の公立高校では、一部の部活動の生徒は、プロのコーチなどから競技に関する専門的指導を受けることができます。他の部活動にはこのような措置はありません。

同一学校内での、このような措置は不平等ではないか、という疑義は生じます。

本記事においては、不平等問題に重点を置き、市教委への質問・回答を中心に考察をしていきます。

学校部活動の地域移行に関する問題点は、本年(2022年)6月に全国市長会が「運動部活動の地域移行に関する緊急意見」において指摘しています。しかし、不平等性を問う観点からの指摘はありません。

何故、不平等性を問わないのでしょうか。

それは、この事業が、大人のためであり、子どものためではないからです。

概要

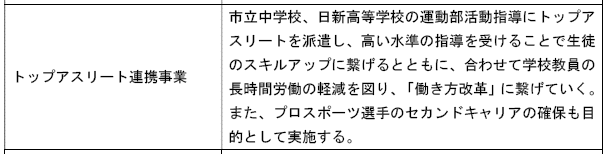

大阪府の東大阪市立日新高等学校では「トップアスリート連携事業」を実施しています。

これは、プロのラグビー競技団体である近鉄花園ライナーズからプロのコーチなどを日新高校のラグビー部(部活動・クラブ)に派遣して頂き、部員である生徒に競技の指導をする事業です。

高校のホームページを見ても、このような事業があることは掲載されていません(2022年9月現在)。

令和4年度の東大阪市の予算の「トップアスリート連携経費」(トップアスリート派遣業務委託料)は1,368千円です(「令和4年度予算案の概要 東大阪市」の43ページ)。これは1個の部活動(ラグビー部)だけで使う予算です。

本事業に関して、私は、令和4年(2022年)6月13日付けで東大阪市教育委員会あて意見・質問を提出し、同年6月20日付けで回答を頂きましたので、本記事にて共有いたします。

市教委あて私の主な訴えは次のとおりです。

東大阪市立日新高等学校のトップアスリート連携事業には下記の問題があり、実施すべきではないと考えます。教育委員会としてどのように考えるのかお答えください。

1.教育の機会均等

(1)私の意見・質問

文化部や他の運動部、そして部活動に参加していない生徒の立場からすれば、公共の予算・教育資源の配賦が不平等です。

一部の生徒のみを優遇することは、他の生徒を優遇しないということであり、教育の機会均等に反しています。税金を原資とする公共の教育機関においてこのような教育格差を意図的に設けることは問題です。

(2)市教委からの回答

トップアスリート派遣事業につきましては、昨年度より実施いたしましたが、本年度は中学校での実施も計画しております。また、他の運動クラブでも本年度試験的に実施を予定しております。更に、文化系クラブとして吹奏学部、軽音楽部等も将来的には実施する計画もあり、日新高校の特色ある事業として取り組んでまいりたいと考えております。

(3)回答への私の感想

ア 不平等問題の認否

私は不平等問題を提起したのですから、これの認否を回答する必要があります。

しかしながら、これへの回答を市教委はしていません。

仮に、不平等問題が存在すると考えているのにも関わらず、それを認めないのであれば、不誠実であり、教育機関として不適格です。

ゆえに、「不平等などの問題は存在しない」と市教委は考えているものと思われます。

何故不平等が存在しないと考えるのか。その理由を市教委は丁寧に説明する必要があります。

公教育において機会均等は重要な課題であることや、質問と回答の的確なやり取りを実施することは教育機関として当然であるにも関わらず、無視しているのです。

市教委は「今後拡張していく計画があるため問題は無い」と言いたいのであろうと推測します。しかし、生徒の立場から見れば、少なくとも今年度(令和4年度)は不平等な状態です。市教委は、生徒視点ではなく、学校視点からしか見ていません。

ちなみに、日新高校の日比野校長の標語は次のとおりです。

「日本一輝きを放つ学校を目ざします!」

市教委の計画が将来完結するまでの途中段階では、生徒は、学校側が設けた学校内教育格差を目の当たりにしながら学生生活を送ることになります。

イ 今後

今後本事業を適用するクラブが増えれば、その分、予算額が膨らんでいきます。

しかし、予算不足のため、全ての部活動に本事業を適用することが不可能であることは明らかです。

市教委は、不平等問題を不問にして、問題を先送りにし、事業の拡大を続けるようです。

ウ 思考実験

不平等を無くす方法として、「本事業が適用されているクラブに生徒全員が入部する」というやり方があります。

この思考実験の背景には次の考え方があります。

「本事業が適用されているクラブに入部すればトクをするのは明らかなのはわかっているのだから、入部しない生徒が自主的に教育の機会を放棄している」

この考え方だと、確かに、不平等問題は存在せず、生徒本人の自主的選択による、ということです。不平等問題を、本人の自由意思問題にすり替えています。

2.教育的意義

(1)私の意見・質問

本事業はプロのラグビー関係者がラグビーの技巧を生徒に指導しますが、公教育に求められるのは全人格的な教育です。非日常世界における特定の技巧に特化した専門教育は、公教育で実施すべきではなく、民間機関等において受益者負担で実施すべきです。

2020年9月に試行実施して以降、2021年度及び2022年度の普通科への入学志願者数が減少し定員割れをしました。本事業は、中学生にとって特段の魅力は無く、むしろ教育資源の不公平な配賦ということから、逆効果になっている可能性もあると思います。

本事業に対して不平等性を何も感じないように教育し、また、生徒もそのように学習してしまうことにより、社会的公平性に関する学習を阻害していると思います。

(2)市教委からの回答

本事業は、プロのコーチ等から指導を受けますが、スキルの指導、競技への取り組む姿勢、考え方等の指導をうけることから、人格形成にも非常に寄与しております。

本事業の趣旨・意味合い並びに成果を今後は外部へしっかり発信し、生徒確保に努めてまいります。

(3)回答への私の感想

ア 人格形成

回答には、プロのコーチ等からの指導によって、「人格形成にも非常に寄与しております」とのことですが、この寄与度をどのようにして測定したのでしょうか?おそらく、単に、あいさつやダッシュができるようになった程度だと思います。

回答は、あくまで、運動競技の範囲内での「スキルの指導、競技への取り組む姿勢、考え方等の指導」ということです。運動競技に限定した人格形成です。

社会的公平性に対するものの見方・考え方を育むことも重要な人格形成です。中学生や高校生になれば、公共機関における公平性に関する教養は必須です。

特定の運動部にだけトップアスリート連携事業が実施されることには、公平性がありません。本事業の対象になっていない部活動との公平性をどう考えるのか。市教委が暗に主張する「今後適用する部活動を増加させるので、不平等問題は存在しない」という発想をどう考えるのか。そういった疑問・問題意識を持つことは、高校生の人格形成に重要です。

市教委が言うところの人格形成とは、競技内の人たちだけがワンチームであるとする人格形成です。本事業による恩恵を受けた生徒は、礼儀正しくはありますが、社会的公平性に関する問題に向き合うことはないでしょう。

自分が愛好するラグビー競技だけが恵まれれば良いとする考え方の延長線上に「ラグビーのまち東大阪市」があるのです。普通に考えて、50万人もの市民が、ラグビーを愛好するわけがありません。ありもしない虚像を、まるであるかのように市は明言しているのです。そのような不平等に対して何の疑問も持たないように教育しているのです。

イ 生徒確保

本事業により生徒確保(入学志願者数の増加)に努めるという方針なので、本事業の対象になった部活動だけが、部員がドンドン膨れ上がって、他の部活動が縮小することになると想像できます。日新高校は、それを望んでいるのでしょう。

学校当局としては、広報に使用する意図があるため、文化部であっても、軽音楽部などの見栄えの良い部活動に支援の重点を置くでしょう。

3.政治との関係

(1)私の意見・質問

本事業は野田義和市長の選挙公約でした。政治です。

公教育は、政治である市長の意向から独立していなければなりません。

今後、政治傾向の異なる市長が選挙で選ばれた場合、本事業の継続性に悪影響が出ます。

(2)市教委からの回答

本事業つきましては、今後はラグビー競技以外でも導入を検討しておりますので、引き続き日新高校の特殊ある事業として実施してまいります。

(3)回答への私の感想

野田市長の選挙公約にはラグビー競技以外の競技も含まれていました。

(参考)野田市長の選挙公約

選挙公約では運動部ばかりです。

市教委の回答では、今後は、「文化系クラブとして吹奏学部、軽音楽部等も将来的には実施する計画」とのです。

今となってはスポーツ庁が学校部活動の地域移行を主導していますので、スポーツ庁の指導の下で行われる、と感じるかのしれません。

しかし、スポーツ庁が主導する前から、本事業は試行されており、野田市長は教育現場で実施風景を視察していました。

4.行政との連携

(1)私の意見・質問

日比野功校長は、日新高校のホームページのあいさつの中で、「ラグビーのまち東大阪と連携した施策」を実施している旨の書込みをしています。これは、本事業を指していると思われます。

連携をするということは、日新高校においても行政と同様の教育事業を主体的に実施するという教育方針であること、そして、行政が推し進める「ラグビーのまち」政策を支持していることを意味します。

東大阪市の行政は政治からの働きかけなどによって政策を立案・実施しており、その施策には一部の社会的勢力の主義主張が反映されています。東大阪市の50万人の市民の多くがラグビーを愛好していないことは明らかです。「ラグビーのまち」というものは虚像です。

このような行政施策と連携するということは、日新高校が虚像を構築する教育機関として加担していることになります。

(2)市教委からの回答

日新高校のホームページには『「ラグビーのまち東大阪」と連携した施策をはじめ・・・』とありますが、本事業はラグビー競技だけでなく、他の競技(卓球、サッカー、陸上 等)でも当初より計画があり、学校長も理解いただいております。

『ラグビーのまち東大阪』の文言については、東大阪市としての考え方を理解した上で引用されております。

(3)回答への私の感想

私は『ラグビーのまち東大阪』について「東大阪市としての考え方」を市役所に何度か問い合わせたことがありますが、納得できる合理的な回答は何もありませんでした。

『ラグビーのまち東大阪』は、ラグビー愛好者が政治勢力を持っているため引き起こされているのです。そのような状況を「理解した上で引用されて」いるということでしょうか。

ラグビー部を、何故、本事業に適用したのでしょうか?本事業を適用する部活動を、教育委員会などが恣意的に決定していると思われます。

市教委は中立的である旨の回答をしているように感じますが、そうであれば、本事業を適用するクラブを選択する基準を示すのが正しい回答のあり方です。そのような基準を示さないのは基準が無いからであり、恣意的だからだと思います。

5.働き方改革

(1)私の意見・質問

ラグビー部だけの施策ですので、働き方改革の恩恵を受ける部活動顧問教員に偏りが生じます。働き方改革は、正規教員を適正に配置するかたちで実現すべきです。

(2)市教委からの回答

本事業はラグビー部だけの事業ではなく、他の競技にも今後実施に向けて検討しております。

正規の教職員の配置につきましては、国が示す定数に基づき配置しております。

(3)回答への私の感想

働き方改革への言及は、(市教委ではなく)行政側(東大阪市企画財政部企画室企画課)が作成した文書(第2期東大阪市 まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和3年4月)に書いていましたので、市教委への確認という意味で、私は上記の意見を提出しました。

(参考)(市教委ではなく)行政側が作成した文書

私は教育機関の内部構造はよくわからないため、これ以上の言及はできません。

ちなみに、経緯は、選挙公約があって、行政としての計画(第2期東大阪市 まち・ひと・しごと創生総合戦略)が設けられ、教育現場で実施という流れです。

6.広報のあり方

本事業に関する外部への広報が少ないと感じましたので、追加で質問をしました。2022年9月21日付けで文書で質問をし、令和4年10月3日付けで文書で回答を得ました。

(1)私の意見・質問

日新高校は、ラグビー部を対象としたトップアスリート連携事業の趣旨・意味合い並びに成果を外部へしっかり発信し、生徒確保に努めていくものと承知しています。

また、本事業により恩恵を受けるラグビー部の生徒に比べて、受けない生徒は相対的に損をするため、この不平等に関する情報を、入学を志願する前に、外部へしっかり発信しておく必要があります。

しかし実際には、これらの発信をしていないように感じます。何故発信をしないのか教えてください。

(2)市教委からの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

トップアスリート事業の内容についてPRして参ります。

(3)回答への私の感想

この市教委からの回答でも、不平等性に関して言及がありません。

市教委とのやり取りは以上です。以下は、感想です。

7.問題点まとめ

問題点をまとめると以下のとおりです。

(1)特定の部活動を優遇

予算の制約があるため、特定の部活動が優遇されることになります。

本事業を、野球部やサッカー部に適用するのかどうか注目です。

野球部やサッカー部で本事業を実施すれば、そちらに入部者が殺到し、相対的に、ラグビー部が不人気になります。

ラグビー部が不人気に見える構図は、東大阪市の政策に反することになります。それを回避するため、同一の学校内では、ラグビー部と、野球部又はサッカー部との同時実施をすることはないと推測します。

(2)部員数の偏り

生徒は本事業を実施しているクラブに入部するでしょう。適用されているクラブに入部する方が、非適用のよりも、カネがかかっているのですから、相対的に、おトクです。

本事業による支援を受けた巨大なクラブと、支援の無い小さなその他のクラブがある。これが、私の将来予想です。不平等性が可視化されますね。

もっとも、それが不平等ではない、と感じるような教育をするのでしょうけど。

(3)社会問題を不問

教育委員会の計画が将来完結したとしても、本事業の不平等性は残ります。

そのような不平等性に対して何の疑問も持たないように教育する。これが本事業の中核です。【ここ重要】

部活動の地域移行に関する議論においては、予算や指導者確保などの「やり方」に関しては議論がありますが、不平等性などの人類の普遍的課題の観点からの議論があまりないように感じます。

下記の記事は、教職員の分断を認めない、であって、子どもの分断には言及していません。

私の考え方は少数派です。少数派というより孤立ですね。

もし、私の考え方に賛同して頂けるのであれば、下記のハート印の「スキ」をポチっと押して頂けないでしょうか。

私と市教委とのやり取りなどを、次のURLからダウンロードできるようにしました。

(参考)

以上

#東大阪市 #ラグビー #ラグビーのまち #部活 #部活動 #日新高校 #日新高等学校 #トップアスリート連携事業 #学校教育 #教師のバトン #部活地域移行