【1-2(6)】筋組織 解説

↑ 解剖学マガジン記事一覧(目次)

【1-2 組織】

■ 第1章 人体の構成 資料配付ページ

■【1-2(1)】上皮組織 解説

■【1-2(2)】結合組織 解説

■【1-2(3)】上皮組織 一問一答

■【1-2(4)】結合組織 一問一答

■【1-2(5)】上皮組織・結合組織 国試過去問

■【1-2(6)】筋組織 解説

■【1-2(7)】神経組織 解説

■【1-2(8)】筋組織 一問一答

■【1-2(9)】神経組織一問一答

■【1-2(10)】筋組織・神経組織 国試過去問

→ 【1-3 体表構造(皮膚)】

💡かずひろ先生の解剖生理メルマガ💡

毎日届く国試過去問解説や勉強法、オンラインセミナー情報などお届け

− 学習のポイント −

1. 筋組織

平滑筋、横紋筋、骨格筋、心筋、

2. 筋原線維

アクチンフィラメント、ミオシンフィラメント、I帯、A帯、Z線、筋節(サルコメア)

▶ 横紋筋と平滑筋

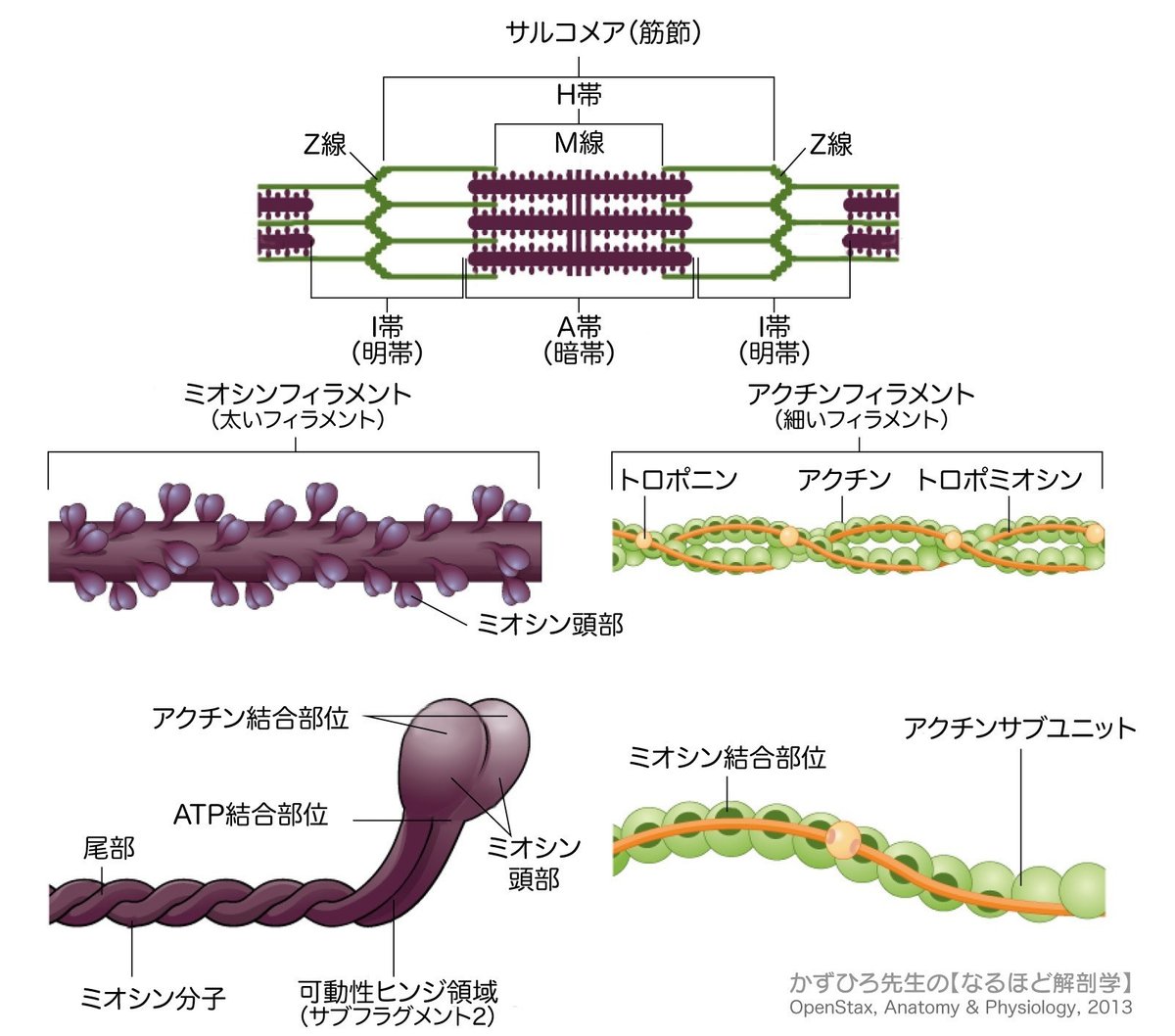

筋線維(筋細胞)は、内部に多数の筋原線維を入れています。筋原線維はアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの2種類の細線維が集まってできています。

細線維の規則的な配列により横紋が観察されるかどうかにより、筋組織は平滑筋と横紋筋に分けられます。横紋筋のうち、骨格に付着するものを骨格筋、心臓を構成するものが心筋です。また、平滑筋は内臓や血管壁の筋肉で自律神経に支配されます。

■ 骨格筋

▶ 骨格筋の構造

骨格筋を構成する骨格筋細胞は直径10〜100㎛ほどで、内部に多数の筋原線維を収めています。骨格筋細胞の細胞膜(筋細胞膜)は、結合組織性の薄い筋内膜に包まれます。複数の骨格筋細胞が集まり、筋周膜(内筋周膜)という結合組織で束ねられ(一次)筋束を構成します。そして、さらに一次筋束があつまり二次筋束、三次筋束・・となります。そして個々の筋の際外周を被う筋上膜(外筋周膜)を一般的に「筋膜」と呼びます。

▶ 筋原線維

筋原線維の構造です。まず筋原線維にはアクチンフィラメントとミオシンフィラメントという2つの細線維(フィラメント)が存在することから理解します。

そしてココが大切

アクチンさん → 細い

ミオシンさん → 太い

ミオシンさん太いので、光を通しにくくA帯(暗帯)をつくります。

ミオシンさんがいないところは、アクチンだけになります。アクチンさんは細いので、光をよく通します。ここがI帯(明帯)となります。

いいですか。もう一回。

ミオシンがいる部位がA帯、ミオシンがいない部位がI帯です。

アクチンとミオシンの2種類の並びをみた場合に、その重なりは3つに分類されます。

アクチンだけのところ

アクチンとミオシンが重なっているところ

ミオシンだけのところ

ミオシンの影響力は強く、ミオシンさんがいるだけでA帯となります。

つまり、A帯は

・アクチン+ミオシンの部分

・ミオシンだけの部分

両方を含めたものです。

A帯の中でも、ミオシンだけのところは、ほんの少し明るくなります。ここがH帯となります。ミオシンのいないところは、アクチンだけのところとなります。これがI帯です。

I帯の中央にはZ帯(Z線)とよばれる細い線が見えます。これは筋細胞内の仕切りとしてアクチンが付着する部位となります。そして、Z線からZ線までが、筋肉が収縮するための基本的な最小単位である筋節(サルコメア)です。

M線というものもあり、これはA帯の中央にみられるやや暗く細い線です。ミオシンフィラメント同士が結合している部位です。 これは重要ではありません。

まずは重要なところから確実に。

A帯(暗帯):ミオシンフィラメントが存在する部分

(アクチン+ミオシン、ミオシンのみ)

I帯(明帯):アクチンフィラメントのみの部分。

Z帯:I帯の中央

筋節(サルコメア):Z帯〜Z帯の間

収縮のメカニズムはこの後にみますが、筋肉が収縮したときに、これらの部位のどこが縮むかわかりますか?筋肉が収縮するということは、アクチンとミオシンの重なる部分が増えますので、I帯とH帯が減少します。これも大切ですので、合わせて覚えておいてください。

▶ サルコメア(筋節)の構造

Z帯とZ帯の間はサルコメア(筋節)といい、筋原線維の機能的単位です。

Z帯からは細いアクチンフィラメントが起始しています。アクチンのみの部分はI帯となります。

A帯を構成する太いミオシンフィラメントはアクチンと結合できる多数の頭部があります。ミオシン頭部がアクチンと結合し、頭をふるように動くことで筋が収縮します。

一方、アクチンフィラメントは、アクチン、トロポニン、トロポミオシンからなります。この図のイメージで説明しますと、アクチンは「いくら」とか「カエルの卵」みたいなものが数珠繋ぎになっています。色が濃い部分がミオシンが結合できる部位となっています。

筋肉が弛緩しているときは、ミオシン頭部が結合できないようにトロポミオシンがミオシン結合部位を塞いでいます。

トロポニンは筋収縮のスイッチとなります。トロポニンにカルシウムイオンが結合すると、分子構造が変化し、トロポミオシンがアクチンから離れます。するとミオシンがアクチンに結合できるようになります。

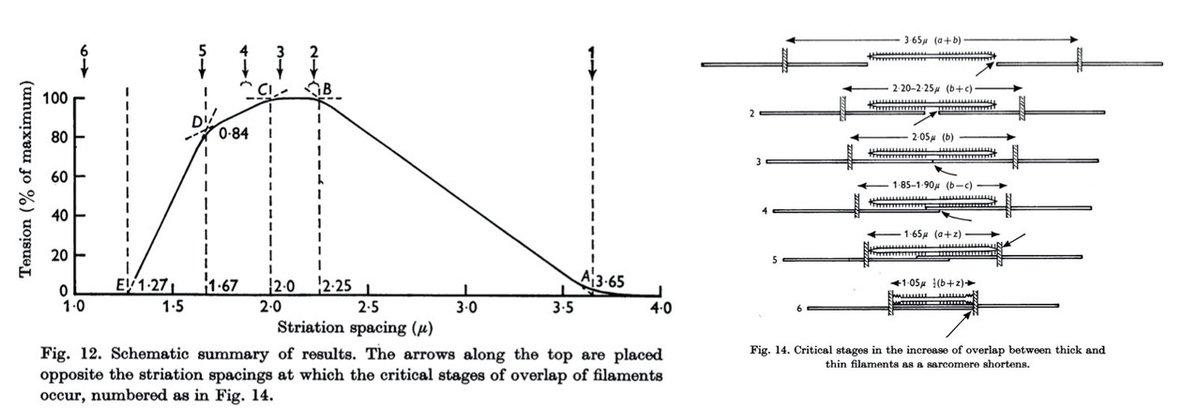

▶ (参考)サルコメア長と筋張力の関係

Gordon, A M et al. “The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibres.” The Journal of physiology vol. 184,1 (1966): 170-92. doi:10.1113/jphysiol.1966.sp007909

こちらはサルコメア長と張力との関係をグラフとしたものです(Gordon(1966)らによる)

最も張力が発揮できるのは、サルコメア長が2.25〜2μmのときです。(図中の2〜3)これを「至適長」といいます。

サルコメアが至適長より長くなると、アクチンとミオシンの架橋部が減少し、発揮できる張力が減少していきます。(図中の2〜1)

逆にサルコメアが至適長より短くなると、アクチン同士が重なり合ってしまうことにより、アクチンとミオシンの架橋部が減少します。(図中3〜4〜5)

サルコメア長がA帯の長さとほぼ等しい1.65μmとなると、相対的な張力はおよそ80%に減少します(図中5)

サルコメアが1.65μmよりさらに短くなると、発揮できる緊張力は急激に減少し、1.27μmでは収縮力が0となります。(図中5〜6)

このように、サルコメアは短すぎても、長すぎても力が発揮できなくなってしまいます。

実際の筋長としては、筋がリラックスした状態より120〜130%ほど引き伸ばされた時に、もっとも発揮できる張力が最大となると言われています。

▶ 神経筋接合部の興奮伝達

運動ニューロンの神経終末と筋細胞膜との接合部位である神経筋接合部(運動終板)の興奮伝達についてみてみます。

① 運動ニューロンの神経終末に活動電位が到達

② 神経終末部からシナプス間隙にアセチルコリンが放出されます。

③ アセチルコリンが筋細胞膜にあるアセチルコリン受容体に作用すると、ナトリウムチャネルが開きます。イオン透過性が増大し、運動終板の筋細胞膜に脱分極が生じます。これを終板電位といいます。

④ 終板電位が閾値に達し、筋細胞膜に活動電位が発生、筋が収縮します。これを興奮収縮連関といいます。

すこし細かい話なのですが、ニューロン間の興奮伝達の場合、樹状突起に生じる脱分極が閾値に達するには時間的、空間的な加重が必要です。

しかし、神経筋接合部(運動終板)の場合、シナプス前ニューロンの活動電位は必ず、シナプス後細胞である筋細胞に活動電位を生じさせます。シナプス間隙に放出されるアセチルコリンの量は閾値に達するのに十分な量となっています。

▶ 興奮収縮連関

筋が収縮する時には、最初に筋の活動電位が発生します。続いて、アクチンとミオシンが化学的に反応して筋の収縮が起こります。このように、活動電位の発生に続き、筋収縮が起こる現象を興奮収縮連関といいます。

もう少し細かくみてみます。

まず運動ニューロンの活動電位が神経筋接合部に到達します。シナプス間隙にアセチルコリンが放出され、筋細胞膜上の受容体に結合。ナトリウムチャネルが開き、筋細胞膜に活動電位を発生させます。

筋細胞膜に発生した活動電位は、横行小管(T管)により筋細胞内部へと伝えられます。筋原線維は筋小胞体により網目状に被われています。横行小管から伝えられた興奮は、筋小胞体終末槽より筋原線維を纏う筋小胞体へと伝えられます。

筋原線維の周囲で、横行小管は終末槽に挟まれる形で存在していて、この構造を三連構造(トライアッド)といいます。この三連構造より、筋小胞体へと興奮が伝わり、そしてカルシウムイオンが細胞内の筋原線維の周囲に放出されます。

カルシウムイオンはアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの結合を可能とし、その結果、筋の収縮が起こります。

活動電位が終了すると、カルシウムイオンは筋小胞体にエネルギーを使って取り込まれます。するとアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの結合が離れ、筋が弛緩します。

筋が弛緩する際にもエネルギーが必要である点に注意してください。試験に出題されたこともあります。

▶ 筋収縮時のアクチンとミオシンの動き

筋収縮時のアクチンとミオシンの動きについてみてみます。

① 筋肉の弛緩時には、トロポミオシンがアクチン上のミオシン結合部位を塞いでいます。

② 神経刺激により、筋小胞体からカルシウムイオンが放出されトロポニンに結合。立体構造が変化し、トロポミオシンがアクチンフィラメントから離れます。次にミオシン頭部がアクチンに結合します。結合の際に、ミオシン頭部はATPをADPに加水分解します。

③ ミオシンのADPが外れることによってミオシン頭部が首を振るように角度が変わり、アクチンフィラメントがM線側(サルコメアの中央側)に引っ張られます。

④ ATPの新しい分子がミオシン頭部に付着すると、アクチンとの結合が外れます。

⑤ ミオシン頭部がATPをADPに加水分解すると、ミオシン頭部の首振り角度が戻ります。そして再びアクチンに結合します(②に戻る)このようにミオシン頭部の首振り運動によりアクチンフィラメントがたぐり寄せられるように引き寄せられ、筋肉が収縮します。

A帯の長さは不変ですが、I帯、H帯は短くなります。

▶ 3種類の運動単位と白筋、赤筋

1個の運動ニューロンが支配する筋肉のグループを運動単位といいます。運動単位は性質の違いから、S型、FR型、FF型に分けられます。

(1) FF型(Fast fatigable;収縮が速く疲れやすい型)

主に白筋(速筋)線維を支配します。比較的大きな細胞体と太い軸索が特徴。FF型の筋線維はエネルギー源として主に嫌気的な解糖系で得られるATPを利用します。素早い収縮を示し、張力も大きいが、疲労しやすい特徴があります。

(2) S型(Slow;ゆっくりと収縮し疲労しにくい型)

主に赤筋(遅筋)を支配します。比較的小さな細胞体と細い軸索が特徴。S型の筋線維は主に好気的な酸化系で得られるATPを利用します。ゆっくりとした単収縮を示し、発生する張力は小さいですが、疲労し難く、持続的な運動が可能です。

(3) FR型(Fast gatigable-resistant;速く収縮し疲労ししにくい型)

FF型とS型の中間的な性質をもつ筋です。(ピンク筋)

■ 心筋

心筋は横紋筋で、単核の細胞です。心筋細胞は枝分かれをしていて、多数の心筋細胞が互いに介在板によって吻合しています。

介在板にはギャップ結合があり、電気的な興奮が1つの細胞より隣りの細胞に容易に伝わります。そのため、多数の細胞から構成される心房と心室はおのおのがあたかもひとつの細胞のように機能します。これを機能的合胞体といいます。

心筋の活動電位の不応期は骨格筋に比べて非常に長いので、心筋の収縮は単収縮のみとなります。骨格筋のように強縮ができません。心筋のこの性質は、ポンプとして働く心臓にとって都合が良いものとなります。

■ 平滑筋

平滑筋は内臓や血管壁を構成する筋肉で、自律神経により支配されます。

核のある中央部はやや太く、両端は細い紡錘形をしています。意識で動きを調節できな不随意筋です。平滑筋細胞はゆっくりと持続的な収縮をします。

心筋細胞ほどではないですが、平滑筋細胞もところどころでギャップ結合により電気的につながっていて、合胞体として機能します。

また、外部からの刺激なしに自動的に興奮する自動能を持っています。自律神経はこの自動興奮を増減する役割を果たしています。

▶ 骨格筋・心筋・平滑筋の特徴まとめ

骨格筋・心筋・平滑筋について表形式でまとめました。

まず筋線維の分類です。横紋の有無により横紋筋と平滑筋に分けられます。横紋筋はさらに骨格筋と心筋に分けれれます。

筋線維の形です。骨格筋と心筋は円柱形であるのに対し、平滑筋は紡錘形をしています。

細胞間の興奮伝導です。骨格筋は絶縁伝導なので、ひとつの筋細胞の収縮が周囲の筋細胞に伝わることはありません。一方、心筋は介在板のギャップ結合により機能的合胞体となっていますので、細胞間を興奮が全体的に広がっていきます。但し、心房筋と心室筋は隔てられていますので、機能的合胞体をなすのは、心房は心房で、心室は心室で共同して収縮します。心房 → 心室間の興奮伝導は唯一、房室束(ヒス束)によって行われます。平滑筋もギャップ結合により、心筋ほどではありませんが、有る程度の機能的合胞体をなしています。

神経支配は、骨格筋は体性運動神経の支配受け、随意的に運動が可能です。一方、心筋と平滑筋は自律神経の支配を受けます。不随意的に働きが調節されます。

自動性というのは、単独で興奮し収縮を引き起こすことです。心筋細胞は特殊心筋でできた結節組織の働きにより自動能があります。少し細かい話ですが、この自動能は特殊心筋が静止電位を持たず、時間と共に脱分極していき、閾値に達する性質にあります。

活動電位の絶対不応期は、骨格筋で短く、心筋で長くなっています。単収縮の持続時間は、骨格筋で非常に短く、心筋では0.5秒ほど、平滑筋は数秒にわたり収縮します。

強縮は筋の収縮が積み重なり、強い収縮を持続的に引き起こすことです。骨格筋と平滑筋は強縮が多いのに対し、心筋は単収縮のみです。疲労に関しては骨格筋細胞は疲労を起こしやすく、心筋、平滑筋は疲労を起こしにくくなっています。

ここから先は

かずひろ先生の【徹底的国試対策】解剖学

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師をはじめ、柔道整復師、理学療法士・作業療法士や看護師、医師を目指す方々の解剖学国家試験対策のマガジ…

私の知識やスキルなどが、どこかの誰かのお役に立てることはとても嬉しいことです。ありがとうございます。