【1-2(2)】 結合組織 解説

↑ 解剖学マガジン記事一覧(目次)

【1-2 組織】

■ 第1章 人体の構成 資料配付ページ

■【1-2(1)】上皮組織 解説

■【1-2(2)】結合組織 解説(この記事)

■【1-2(3)】上皮組織 一問一答

■【1-2(4)】結合組織 一問一答

■【1-2(5)】上皮組織・結合組織 国試過去問

■【1-2(6)】筋組織 解説

■【1-2(7)】神経組織 解説

■【1-2(8)】筋組織 一問一答

■【1-2(9)】神経組織一問一答

■【1-2(10)】筋組織・神経組織 国試過去問

→ 【1-3 体表構造(皮膚)】

💡かずひろ先生の解剖生理メルマガ💡

毎日届く国試過去問解説や勉強法、オンラインセミナー情報などお届け

■ 結合組織 解説 YouTube

− 学習のポイント −

結合組織の分類と構成

線維性結合組織(密性結合組織と疎性結合組織)

- 線維成分:膠原線維、細網線維、弾性線維、

- 細胞成分:線維芽細胞、大食細胞、肥満細胞、形質細胞、脂肪細胞

軟骨組織:硝子軟骨、弾性軟骨、線維軟骨

骨組織:骨の構造、骨化様式、骨の再構築(リモデリング)

血液とリンパ:赤血球、白血球、血小板、血漿

■4. 結合組織の分類と構成

結合組織は全身に広く分布し、上皮組織、筋組織、神経組織などを互いに結び付け、それらに養分を補給するなどの役割を果たす組織をいいます。細胞がまばらで、細胞間質が豊富という特徴があります。

結合組織は (1) 線維性結合組織、(2) 軟骨組織、(3) 骨組織、(4) 血液に分けられます。一般的に「結合組織」と言った場合には線維性結合組織のことを指す場合が多く、「狭義の結合組織」と言えます。しかし、軟骨組織や骨組織、血液とリンパなども「細胞が比較的まばらで、細胞間質が豊富」という特徴があるので、結合組織に含めます(広義の結合組織)

■ 線維性結合組織の構成

線維性結合組織とは、線維を生み出す細胞(線維芽細胞)、免疫を担当する細胞、脂肪細胞に線維芽細胞が産生した線維、タンパク質・多糖類などをふくめた構造です。

線維性結合組織は、比較的まばらに点在する細胞成分として5種類の細胞成分があります。

細胞と細胞の間を埋める物質は「細胞間質」と呼ばれます。

これは、細胞外マトリックス、細胞外基質、もしくは細胞間基質と呼ばれたりします。

細胞間質はさらに、「線維」と「基質」に分けられます。

線維は線維芽細胞が産生するもので、膠原線維が基本的な線維成分です。その他に特殊な線維として細網線維と弾性線維があります。

基質は、グリコサミノグリカン、プロテオグリカン、接着性糖タンパクがあります。グリコサミノグリカンは、アミノ酸を含む粘性のある多糖です。ヒアルロン酸など。プロテオグリカンはグリコサミノグリカンにタンパク質が結合した物です。コンドロイチン硫酸やヘパラン硫酸などは単体ではグリコサミノグリカンですが、生体内ではタンパク質と結びついてプロテオグリカンとして通常存在しています。これらのグリコサミノグリカンやコンドロイチンなどのプロテオグリカンは膠原線維とともに会合構造をとることで、身体組織や皮膚組織を維持しています。また、接着性糖タンパクはフィブロネクチンやラミニン、テネイシンなどが含まれます。細胞と細胞間質を結合させる働きがあります。

この細胞間質、細胞外マトリックスは単なる隙間を埋める物質であると長い間考えられてきました。しかし、現在では組織の形態形成や分化、ホメオスタシスの維持などを制御する超分子情報システムであることがわかってきています。

細胞間質は少し古めかしい用語で、現在の研究者の方々は「細胞外マトリックス(ECM)」という用語を好んで使っているようです。そちらのほうで検索してみると、きっと新しい発見が沢山あると思います。

これ以上は国家試験からどんどん離れていってしまいますので、基質に関してはこれくらいにしておきます。

▶ 密性結合組織と疎性結合組織

線維性結合組織は膠原線維(コラーゲン)の含有率により密性結合組織と、疎性結合組織にわけられます。

密性結合組織は膠原線維の量が非常に豊富な結合組織です。ひっぱる力に対して非常に強靭です。

膠原線維の配列方向が一定のものは靭帯、腱。

膠原線維の配列方向が不定なものは、真皮、強膜などがあります。

この線維の方向までは聞かれることはあまりないので、まとめて響きで覚えてください

「靭帯、腱、真皮、強膜」

疎性結合組織は、線維がまばらです。そして線維を生み出す線維芽細胞や脂肪細胞の他、免疫や炎症に関与する大食細胞や肥満細胞、形質細胞などが存在しています。細胞や組織の間を埋めて、身体の構造を維持するのと同時に、生体防御反応の場ともなっています。

部位としては、皮下組織、粘膜固有層の他、粘膜下組織、血管外膜、筋と筋の間、滑膜など。それこそ、身体の隙間をうめるようにいたるところに見受けられます。

覚え方のコツとしては、特殊で限られたものを確実に覚えて、あとはそれ以外で大丈夫です。つまりは、密性結合組織「靭帯・腱・真皮・強膜」を確実におぼえてください。

疎性結合組織は、それ以外の結合組織できっといけるとおもいます。

もちろん、余裕があればきっちり全部覚えてください!

▶ 線維性結合組織の線維成分

① 膠原線維

膠原線維(コラーゲン)はもっとも基本的な線維成分で、線維芽細胞により産生されるタンパク質の1種です。

体内の全タンパク質の30% を占めます。引っ張る力に強く、膠原線維の割合が高い密性結合組織は、靭帯や腱、真皮、強膜、骨膜などにみられます。

コラーゲン分子は29種類以上が知られていますが、I〜Vがヒトのコラーゲンの主要成分です。I型コラーゲンは最も基本的なコラーゲンで、真皮や骨に、II型コラーゲンは硝子軟骨や椎間板の髄核、III型は真皮や大動脈に、IV型コラーゲンは基底膜に、V型コラーゲンはI型と共存する他、角膜に多くみられます。

あはきでは、コラーゲンのタイプまでは覚える必要はありません。

大切なのは、人体における最も基本的な線維が膠原線維(コラーゲン)であること。ひっぱる力に強く、膠原線維が豊富な結合組織は密性結合組織といい、靭帯、腱、真皮、強膜、骨膜にみられること。そこを確実に抑えてください。

② 細網線維

細網線維は網目構造をしていて、多数の大食細胞やリンパ球が存在しています。

網の目で異物を除去し、生体を防御する働きがあり、細網内皮系と言われます。リンパ節、脾臓、骨髄、肝臓の洞様毛細血管の外側(ディッセ腔) などにみられます。

③ 弾性線維

弾性線維はエラスチンを主成分とし、ゴムのような弾力性に富む線維。大動脈壁、動脈の弾性板、項靱帯、脊椎の黄色靱帯 などに多く含まれます。また、弾性線維が豊富な軟骨を弾性軟骨といい、喉頭蓋軟骨、耳介軟骨がそれに含まれます。

▶ 線維性結合組織の細胞成分

① 線維芽細胞

線維芽細胞は細長い紡錘形の細胞で、膠原線維(コラーゲン線維)を産生します。

線維芽細胞は創傷治癒でも重要で、外傷などで組織が欠損した場合、線維芽細胞が増殖をし傷口を膠原線維で埋めます。

② 大食細胞(マクロファージ)

血液中の単球が血管外に遊走し大食細胞(マクロファージ)となります。名前のとおり、旺盛な食作用で異物を貪食します。

マクロファージの細胞内には加水分解酵素を含むリソソームを多数蓄えており、貪食した食胞とライソソームが癒合し、ファゴリソソームとなります。リソソームの加水分解酵素の働きにより内容物が融解することにより細胞内消化が行われます。

マクロファージは異物を貪食するだけではなくて、細胞内消化にてバラバラに分解した異物の破片をヘルパーT細胞に提示する抗原提示という極めて重要な働きがあります。

獲得免疫の第一歩は抗原提示から始まります。

マクロファージによる抗原提示の仕組みをみてみます。

(1) 細菌などの異物がマクロファージに貪食され、小胞に取り込まれる

(2) マクロファージ内のリソソーム(加水分解酵素)により細胞内消化が行われる。

(3) マクロファージは貪食した異物の断片をMHC分子に載せて細胞外に提示する。(抗原提示)

(4) 異物(抗原)の情報をヘルパーT細胞が読み取る。

(5) ヘルパーT細胞は抗原提示細胞からの情報を元に、周囲の免疫細胞に指令を伝える。(免疫応答)

③ 肥満細胞

肥満細胞は大量のヒスタミンをはじめとする化学伝達物質(ケミカルメディエーター)を蓄えて、丸く大きく太っていることから名付けられました。(身体の肥満とは関係ないことに注意)

肥満細胞の細胞表面にIgE抗体の受容体があり、ここにIgE抗体と抗原が結合すると細胞内に蓄えたヒスタミンが放出されます。ヒスタミンは毛細血管を拡張し、血管透過性を高める作用があります。花粉症などに代表されるI型アレルギー(即時型)を引き起こします。

<I型アレルギーの機序>

肥満細胞は細胞膜表面にIgE抗体の受容体を持っています。ここにIgE抗体が結合し、さらに花粉などの抗原が結合することにより、肥満細胞内部に貯えられたヒスタミンなどの化学伝達物質が脱顆粒を起こし、細胞外へ放出されます。

ヒスタミンの重要なキーワードは「血管透過性亢進」です。

血管から、液体(血漿)が染み出やすくなるということです。

これが鼻粘膜で起これば鼻水鼻詰まりになります。

気管支で起これば、気管支の浮腫を引き起こすほか、気管支平滑筋の収縮を直接促す作用もあります。(気管支喘息)

皮下で起これば、当該部位に組織液が貯留し腫脹となります。

I型アレルギーは反応が速く即時型, アナフィラキシー型ともいわれます。

④ 形質細胞

形質細胞はB細胞より分化し、抗体を産生する細胞です。細胞内部は粗面小胞体が発達し、タンパク質合成が盛んであることを物語っています。

抗体は免疫グロブリン(γ-グロブリン)とも呼ばれます。抗体は特定の抗原と結合する能力をもちます。細菌などの抗原と抗原抗体複合体を作って凝集させたり、ウイルスなどの抗原に結合して、その感染力を失わせることにより、身体防御に働きます。

▶ 抗体の働き

抗体の働きを見て見ます。抗体はY字型をしていて、特定の抗原と結合する能力があります。結合部位はY字の上の部分(Fab領域)で、2ヶ所あります。

ウイルスに抗体が結合すれば、その感染力を失わさせることがでいます。

細菌などに結合して、マクロファージなどによる食作用を促進させる作用もあります。これをオプソニン作用といいます。

また、毒素に結合すれば、毒素を中和させることができます。毒ヘビに噛まれたときの「血清」は、まさにこれですね。

抗体は2ヶ所に抗原を結合できるので、細菌などの抗原と抗体が複数結合して、抗原抗体複合体を作り凝集させることもできます。

また、補体を活性化させることにより、結合した細菌の細胞膜に孔を開け,直接破壊を促すこともできます。

NK細胞を活性化させる作用もあります。

▶ (参考)免疫グロブリンの種類

< ① IgM抗体 >

IgM抗体は5つの抗体が合体して、ひとつのIgM抗体となっています。(五量体)

感染初期で活躍する、一次免疫応答の主要な抗体です。凝集能が多く、補体の活性化に最も適した抗体です。IgMは免疫グロブリン全体の10%ほどを占め、血中にのみ存在します。

< ② IgG抗体 >

IgG抗体は、二次免疫応答の主な抗体です。免疫グロブリン全体のおよそ80%を占める、最も多い抗体で、感染後期に分泌が増えます。

2度目の感染時には、メモリーB細胞の働きにより、速やかに大量のIgG抗体が分泌されます。これこそが予防接種の効果です。

IgG抗体の半減期は20日以上と長く、二次免疫応答の主役として、ウイルスや毒素の中和、細菌のオプソニン化に働きます。

また、胎盤通過性があり、新生児に受動免疫を与えます。(移行抗体)

< ③ IgA抗体 >

IgA抗体は外分泌液の中に二量体として分泌され、気道や消化管、泌尿生殖器の内腔に分泌されます。そして母乳にも含まれます。IgA抗体は血中では単量体として存在していますが、外分泌液の中に分泌される際には粘膜上皮の産生するポリペプチドと結合し、二量体となります。

粘液中のムチンと結合して気道や消化管、泌尿生殖器の内腔を覆い抗原の進入を阻止します。母乳にも含まれ新生児の腸管へ移行します。

< ④ IgE抗体 >

IgE抗体は免疫グロブリン全体の0.002%ほどで最も少ない免疫グロブリンです。

IgE抗体は、肥満細胞と結合し、抗原が反応することにより肥満細胞からヒスタミンを放出させます。I型アレルギーを引き起こす抗体です。

肥満細胞はIgE抗体の受容体を細胞膜の表面に持ちます。肥満細胞にIgE抗体が結合し、さらに花粉などの抗体が結合することにより、脱顆粒を引き起こし、ヒスタミンなどの化学伝達物質が放出されます。ヒスタミンは血管透過性亢進をもたらし、アレルギー反応を引き起こします。次いでホスホリパーゼA2などの一連の酵素が活性化され、アラキドン酸代謝が亢進し、炎症反応を引き起こします。

💡抗体の種類まで覚えるの???という感じかもしれませんが、まずはこの

「IgE抗体 - 肥満細胞 - I型アレルギー」だけはしっかり記憶しておいてください。病理学などで頻出です。

< ⑤ IgD抗体 >

IgD抗体は、B細胞の表面に存在し、B細胞の分化に関わるとされていますが、詳しい働きは不明です。IgD抗体は免疫グロブリン全体の1%ほどを占めます。IgD抗体はB細胞の分化に関わり、未熟B細胞は細胞膜にIgMとIgDの両方を持っています。その後の抗体刺激によりIgMだけ、あるいはIgDだけになったりします。このように未熟な時期にIgDとIgMを同時に出すというステップを経てB細胞は成熟していきます。

⑤ 脂肪細胞

脂肪細胞は大量の中性脂肪を蓄えた細胞。 核は細胞の端に押しつぶされるように寄っています。エネルギー貯蔵、皮膚に柔軟性を与える、熱の放散を防ぐ等の働きがあります。脂肪細胞の脂肪滴は、血液中から取り込んだ脂肪酸を素材として脂肪細胞内で中性脂肪に合成して貯蔵する他、グルコースを取り込むことによっても脂肪酸が合成されて、中性脂肪へと変換されます。

※ 正常な脂肪細胞はインスリン受容体の感受性を良くするアディポネクチンという生理活性物質を分泌しますが、脂肪細胞が肥大化することによりアディポネクチンの分泌低下が起こり、インスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性が惹起されます。肥満と糖尿病は密接に関係しています。

■ 軟骨組織

軟骨組織は軟骨細胞と細胞間質(軟骨基質と線維成分)からなり、線維性結合組織の特殊化した形となります。

軟骨は、硝子軟骨、弾性軟骨、線維軟骨の3種類ですが、「弾性軟骨と線維軟骨」をしっかりと、必ず覚えておいてください。

弾性軟骨は耳介軟骨と喉頭蓋軟骨

線維軟骨は椎間円板、恥骨結合、関節円板、関節半月

弾性軟骨と線維軟骨をしっかり覚えて、硝子軟骨はそれ以外で大丈夫です。

① 硝子軟骨

硝子軟骨は最も基本的な軟骨です。

関節軟骨や肋軟骨、気管軟骨を始め,多くの軟骨が硝子軟骨です。

数が多いので、確実に覚えるべきは弾性軟骨と線維軟骨です。硝子軟骨はそれ以外!で大丈夫

② 弾性軟骨

弾性軟骨は弾性線維(エラスチン)が豊富で、ゴムのような弾力性に富んだ軟骨です。耳介軟骨と喉頭蓋軟骨が弾性軟骨です。

あはきの教科書には「鼻軟骨」も弾性軟骨に分類されています。しかし、標準組織学などの組織学の専門書では、鼻軟骨は硝子軟骨に分類されています。

③ 線維軟骨

こちらは線維軟骨は膠原線維が豊富で圧迫に強いのが特徴です。

硝子軟骨にも線維成分として膠原線維は含まれていますが、線維軟骨はその割合が特に高いものです。

線維軟骨は、椎間円板、恥骨結合、関節円板、関節半月にみられます。

■ 骨組織

骨組織も結合組織のひとつに分類されます。細胞成分がまばらに存在し、細胞間質にあたる骨基質が豊富に存在します。

骨基質は有機質の膠原線維(コラーゲン)と、無機質のアパタイト(リン酸カルシウム)からなります。膠原線維は骨のしなやかさをつくりだします。アパタイトは骨の丈夫さをつくりだします。

細胞成分は骨芽細胞、骨細胞、破骨細胞の3種類です。

骨芽細胞は骨基質を産生する細胞です。はじめに有機質からなる類骨を分泌し、これが石灰化することにより骨基質となります。類骨は骨量のおよそ50%、骨重量の25%を占めます。線維成分は膠原線維で、基質はコンドロイチン硫酸とオステオカルシンがほとんどです。骨芽細胞が分泌した類骨にアパタイトが沈着することにより丈夫さとしなやかさを合わせ持つ骨基質ができあがります。

骨芽細胞が自ら分泌した骨基質に閉じこめられると、骨小腔に収まる骨細胞となります。周囲の骨細胞同士は突起で連絡しあい、骨にかかる負荷などを監視しています。

破骨細胞は、骨基質を溶かして吸収する細胞です。この働きを骨吸収といいます。破骨細胞は複数の単球が癒合してできる多核細胞です。

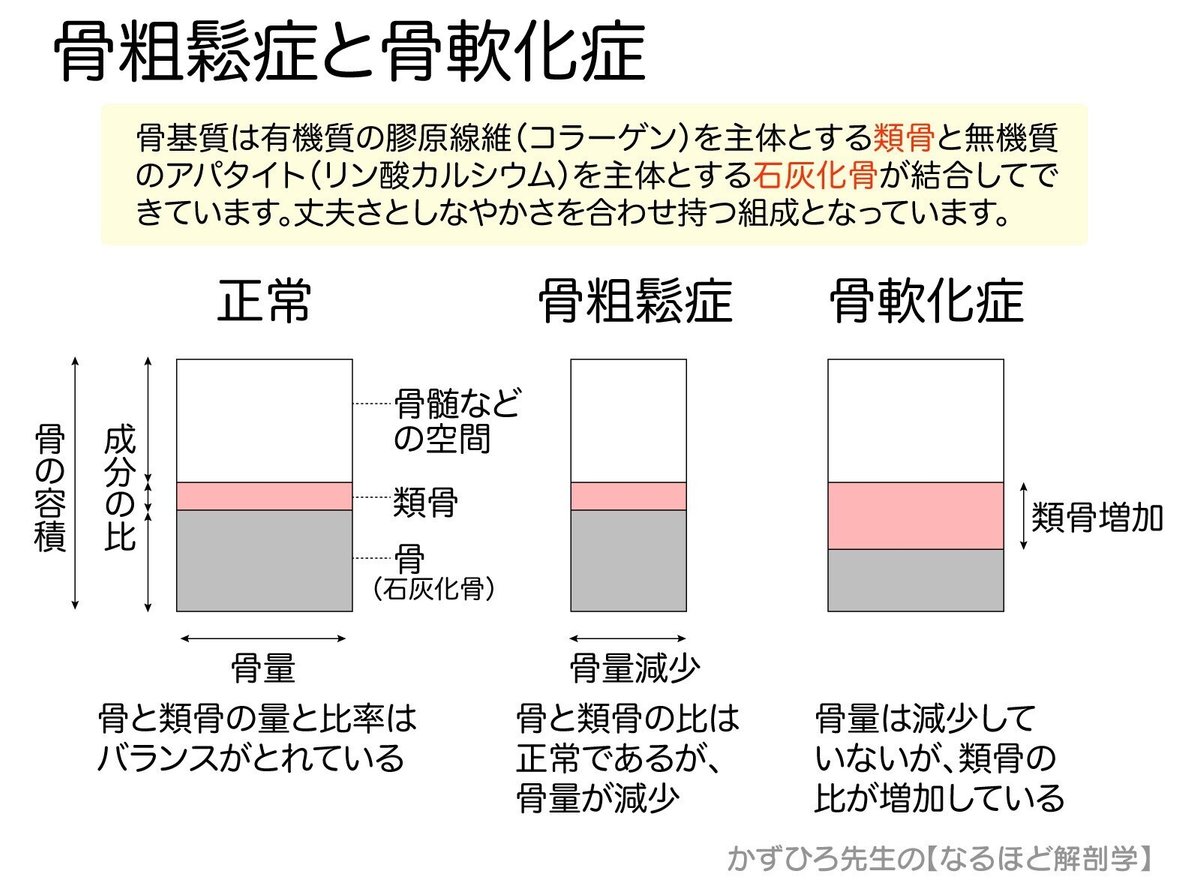

▶ 類骨と石灰化骨/骨粗鬆症と骨軟化症

骨基質は有機質の膠原線維(コラーゲン)を主体とする類骨と無機質のアパタイト(リン酸カルシウム)を主体とする石灰化骨が結合してできています。丈夫さとしなやかさを合わせ持つ組成となっています。

非石灰化の骨基質である類骨は、骨重量のおよそ25%ほどを占めます。

骨粗鬆症では、骨(石灰化骨)と類骨の比率は正常ですが、骨量が減少します。

一方の骨軟化症では、骨量は減少していませんが、類骨の比が増加します。

このあたりの疾患のことは、解剖学ではありませんが、一緒に理解することで、知識が定着して忘れなくなります。

▶ 骨のリモデリング

骨は生涯を通じて、常に少しずつ古い骨が溶かされ、新しい骨へと作り替えられています。これにより骨の強度が保たれます(骨のリモデリング)

① まず破骨細胞が骨を溶かして吸収します。これを骨吸収といい、これによりできた凹みを骨吸収窩(ハウシップ窩)といいます。

② 休止状態の骨芽細胞は扁平で骨表面を被っていますが、活性化されると骨芽細胞は骨吸収窩へと集まってきて、盛んに骨基質(類骨)を分泌します。

③ 骨芽細胞が自ら分泌した骨基質に囲まれると、骨小腔に収まる骨細胞となります。周囲の骨細胞同士は、突起で連絡しあい、骨にかかる負荷などを感知し、骨のリモデリングや強化に関与しています。

▶ 骨の構造(長管骨)

長骨というのは、上肢や下肢などの長い骨のことです。

長軸沿いにみて、中央部が骨幹、端は骨端といいます。

骨幹部は内部が空洞の中空構造をしています。この空洞は髄腔といい、骨髄が収まる部位です。骨幹部を構成する骨は厚い緻密質で、骨基質が密に集まり骨の丈夫さを作り出しています。

一方、骨端部は髄腔のような中空構造にはなっていませんが、内部は骨梁がスポンジ状となった海綿質で構成されています。骨髄は骨幹部の髄腔だけでなく、海綿質の骨梁と骨梁の間隙にもあります。そして骨端部も骨表面は薄い緻密質で被われています。

骨の表面は関節部を除いて骨膜に被われています。骨膜は表層の線維層と深層の細胞層の2層よりなります。骨膜の線維層は丈夫な密性結合組織でできています。知覚神経も豊富に分布しているので、骨に打撃を受けた際には、強い痛みを感じます。骨膜の細胞層は、主に休止期の骨芽細胞が並んでいます。

骨端部で、向かい合う関節部分は関節軟骨に被われています。

また、成長期の長骨では骨端部と骨幹部の間に骨端線が見られます。ここは骨端軟骨がある部位で、長骨は骨端軟骨が骨化することにより成長します。思春期以降、骨の成長が停止すると骨端線も閉鎖してなくなります。

▶ 骨の組織構造

こちらは骨の組織構造。緻密質の部分を拡大したものです。一見、複雑そうに見えますが、実はそんなに複雑ではありません。

ハバース管とフォルクマン管という2つの管があり、血管や神経が走っています。ポイントはハバース管のほうです。フォルクマン管は骨を横切るように走行しています。一方のハバース管は骨の長軸に沿うように走っています。

「ハバース管」は、「バー」と伸びるから、骨の長軸に沿うと覚えると忘れないと思います。

骨芽細胞が骨を作る時も、血管から栄養が必要です。だからハバース管を中心として骨芽細胞がバームクーヘンのように骨を作っていきます。これがハバース層板といい、ハバース管とハバース層板を合わせて骨単位(オステオン)といいます。

ほんと、ポイントになるのはこれくらいなんです。介在層板とか基礎層板とかありますが、そんなに重要ではありません。

一応説明しますと、介在層板はかつてオステオンだったところ。新しくできたオステオンとオステオンの間に残った古い部分です。基礎層板は骨の表層に近い部分で、骨の外周に沿うように走る環状の層板です。

▶ 軟骨内骨化

軟骨内骨化は大半の骨の骨化様式です。

この方式でできた骨を置換骨といいます。

① まず軟骨で骨の原型がつくられます。この軟骨は硝子軟骨で、表面を軟骨膜で被われています。軟骨膜は軟骨表面を被う線維性結合組織で、血管や軟骨芽細胞が存在します。

② 骨幹部となる軟骨膜の細胞が骨芽細胞となり、骨化が始まることにより骨のサヤができます。そして内部での石灰化が起こり、一次骨化点となります。

③ 骨膜より血管が侵入して、原始髄腔ができます。

④ 原始髄腔は大きさをまして、一次髄腔となります。

⑤ 骨端でも軟骨の石灰化が起こり、二次骨化点が生じます。

⑥ ふたつの骨化点に挟まれた軟骨層は骨端軟骨として、成長期が終わるまで分裂増殖を続け骨が成長します。

▶ 膜内骨化

膜内骨化は頭蓋冠(前頭骨・頭頂骨・側頭骨・後頭骨)、上顎骨、下顎骨、鎖骨の形成様式です。この方式でできた骨を付加骨といいます。

① 骨が形成されるところに間葉細胞が集まって、骨芽細胞へと分化。この部位が骨化中心となり、類骨が分泌されます。

② 類骨が石灰化することにより、骨が形成されていきます。骨芽細胞は自身が完全に取り囲まれるまで類骨を分泌し続け骨細胞となります。

③ 内部では骨梁が発達し、海綿質が形成されていきます。血管も内部へ侵入する。骨の表面では間葉細胞があつまり骨膜が形成されていきます。

④ 最終的に骨の表面に薄い緻密質の層が形成されます。骨梁の間には、血管とともに赤色骨髄が形成されます。

▶ 関節の構造

関節では、骨と骨が関節腔を隔て可動性に連結しています。2つの骨の骨膜は互い連なり関節包となります。関節包で包まれた部位は関節腔で滑液で満たされています。

関節腔内で向かい合う骨の表面は硝子軟骨である関節軟骨で被われています。関節軟骨には血管は分布せず、関節腔内を満たす滑液によって栄養供給を受けます。

関節包は、密性結合組織の線維膜と、内側を被う疎性結合組織の滑膜からなります。線維膜は向かい合うそれぞれの骨膜の延長が関節包となり関節を包むものです。内側の滑膜は、関節腔に突出する滑膜ひだをもち、単層あるいは2〜3層の滑膜細胞に被われています。滑膜細胞のには毛細血管網が発達していて滑膜は滑液の分泌を行います。滑液は関節軟骨に栄養を供給するとともに、関節運動の際に生じる摩擦や抵抗を減弱して動きを滑らかにする働きがあります。

関節腔内には線維軟骨でできた関節半月や関節円板が介在することがあります。

関節半月は膝関節。

関節円板は顎関節、胸鎖関節、肩鎖関節、橈骨手根関節に存在します。

関節面を適合させ、移動や変形により関節面を広げて、関節運動の衝撃をやわらげるのに働いています。

▶ 関節の種類

【1軸性】 骨が特定の1軸のみを中心として動く関節。

【2軸性】 前後と側方への屈伸のように互いに直交する2軸を中心として動く関節。

【多軸性】 3軸以上を中心として動く関節。

関節の名称、種類、運動軸の数の組み合わせは非常によく出題されます。しっかりと理解して覚えてください。ひとつひとつ確認していきます。

球関節は肩関節や腕橈関節の形状です。球状の関節頭と、それに対応する凹面の関節窩からなります。肩関節で考えますと、屈曲-伸展、外転-内転、さらに外旋-内旋の動きが可能なので、多軸性関節に分類されます。

臼状関節は球関節の一種で、股関節の形状です。球関節と同様、多軸性関節ですが、関節窩が特に深いのでこのように呼ばれます。

顆状関節は膝関節や中手指節関節の形状です。関節頭は球状ではなく、関節窩も浅く関節頭の側面にまで達していません。靱帯による制限を受けて運動軸は2軸性関節となります。

楕円関節は橈骨手根関節の形状です。

関節頭が楕円球状の関節であり、関節頭の長軸と短軸を回転軸とする2軸性関節です。回旋はできません。

鞍関節は母指の手根中手関節の形状です。対向する関節面が鞍と馬の背のような双曲面をもち、互いに直交する方向に向かい合っています。運動は互いに直交する方向へ動く2軸性関節です。

蝶番関節は腕尺関節、指節間関節の形状です。

関節頭と関節窩が、円柱の側面の一部になっています。この関節は蝶番のように円柱軸を運動軸として1方向にのみ運動する1軸性関節です。

ラセン関節は距腿関節の形状です。蝶番関節の変形で、関節頭は円柱ですが、運動方向が運動軸に対して斜めになるため、らせん階段を登るように回転に伴って軸の方向へずれます。

ややカーブをともない運動しますが、運動軸としては1軸性関節になります。

車軸関節は、上橈尺関節、下橈尺関節、正中環軸関節の形状です。関節頭の周囲に環状に関節面があり、関節窩の中で関節頭がその中心軸を中心に車軸のように回転する1軸性関節です。

平面関節は椎間関節や足根間関節の形状です。相対する関節面が平面で、運動は主に横滑りによります。運動軸の数としては多軸性となります。

半関節は仙腸関節,脛腓関節,手根中手関節,手根間関節などの形状です。関節の形態をとるが、可動性はほとんどないものを言います。

■ 血液とリンパ

結合組織としての概念で血液を考えた場合、細胞要素が血球で、基質にあたるのが血漿です。血液では細胞要素が基質を作り出したのではありませんが、便宜的に結合組織に分類します。

▶ 血液の成分まとめ

血液の成分について、ポイントを抑えます。

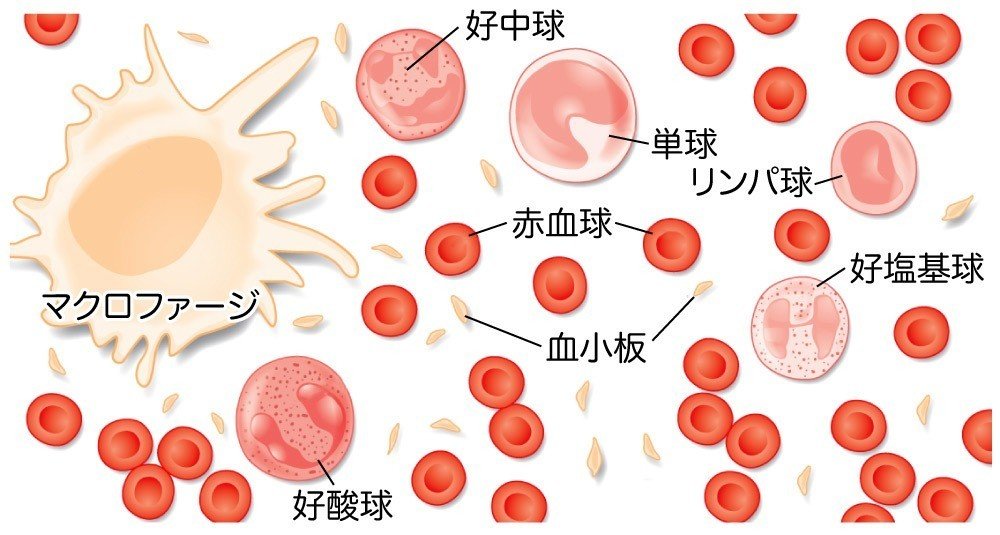

細胞成分としては赤血球、白血球、血小板があります。血液に占める割合は40〜45%ほどです。

赤血球は酸素の運搬を担う無核の細胞。 ヘモグロビンを含みます。

直径 約7〜8μm, 厚さ 約1〜2μmの円盤状。

赤血球の数:血液1μl中に男子で500万個, 女子で450万個。

白血球は食作用や抗体産生などの生体防御を担います。

白血球の数:血液1μl中に5,000〜9,000個。

好中球が最も多く(50〜70%)、ついでリンパ球(30%)、単球(5%)

血小板は出血部位を塞ぐ 無核の細胞。血小板は, 骨髄にある巨核球という大型の細胞の細胞質が細かくちぎれてできます。血小板の数: 血液1μl中に 25〜40万個。

細胞間質にあたる血漿は血液の55〜60%を占めます。

水分は血漿のうち約90%

電解質は約0.9%です。大部分はNa⁺、Cl⁻です。

その他は有機物で、タンパク質は7%含まれています。

血漿に含まれているタンパク質を血漿タンパク質といいます。

アルブミン、グロブリン、フィブリノゲンと3種類あります。

アルブミンは最も多い血漿タンパク質というのが重要です。膠質浸透圧の維持や細胞へのアミノ酸供給に働きます。

毛細血管から血漿が染み出て組織液となりますが、このとき血漿タンパク質は血管壁を通過できません。つまりタンパク質以外の血漿成分が染み出ます。すると、血管壁を境界にして血漿と組織液を比較した場合、血漿のほうが血漿タンパク質が含まれる分だけ液体として濃いということになります。水が通過できる膜を境に、濃い液体と薄い液体が隣り合った時に、濃い液体から薄い液体から水を引き寄せる力が働きます。これが浸透圧です。

血液中にアルブミンなどの血漿タンパク質が含まれることによって生じる浸透圧が膠質浸透圧です。これにより一度染み出た液体が、ふたたび血管内にもどってこれます。逆に、血液中ふくまれるタンパク質が少なくなると、組織液が血管に戻り難くなって、浮腫が強くなります。

グロブリンは電位泳動によりα、β、γにわけられます。

α、βグロブリンはホルモンやビタミンなどの運搬に働きます。

γグロブリンは抗体として免疫反応に関与します。別名、免疫グロブリンともいいます。

いつも強調していますが、用語の理解に努めてください。

抗体、γグロブリン、免疫グロブリン全て同じものです。

γグロブリンというのは、グロブリンを電気泳動したときの分類です。

免疫グロブリンというのは、免疫に関わるグロブリンという意味です。

そして、抗体は抗原にひっついて無毒化したりする免疫としての用語です。

フィブリノゲンは、血液凝固に関与する血漿タンパクです。

出血したときには、まず血小板が傷口を塞ぎ、そしてフィブリノゲンがフィブリンとなって絡みつくことにより、強固に凝固した血栓となり止血が完了します。

このように、フィブリノゲンというのは血液を固まらせる作用があります。血漿よりフィブリノゲンを除去し、固まらなくしたものが血清といいます。

ヘビ毒に対する抗体を含んだ血漿があるとします。

そのままではすぐに固まってしまいますので、フィブリノゲンを除去します。すると、保存しておいても固まらなくなります。これがヘビ毒に対する血清です。

その他には、糖質や脂質、老廃物などが含まれています。

▶ 血球の分化

血液中の細胞成分の赤血球、白血球、血小板は、いずれも骨髄にある多能性幹細胞より分化します。

幹細胞っていうのは、何回でも分裂できる能力をもった細胞です。そしてそこから別の種類の細胞へと分化する能力があります。

通常の細胞は、分裂できる回数が決まっています。およ50回ほどしか細胞は分裂できないと言われています。これはDNAの末端にテロメアという領域があり、分裂する度にこのテロメアが段々短くなってきます。

テロメアが短くなりすぎてしまうと、その細胞はそれ以上分裂できなくなってしまいます。しかし、幹細胞はテロメアの長さを維持させるテロメラーゼという酵素が働くので、何度でも分裂できます。分裂した造血幹細胞は一部が血球へと分化の過程に入ります。

まずは骨髄系幹細胞と、リンパ系幹細胞へと分かれます。

骨髄系幹細胞からは、赤血球や血小板、顆粒球(好中球、好塩基球、好酸球)と単球が分化します。単球が血管外に遊走するとマクロファージとなります。

リンパ系幹細胞からはリンパ球が分化します。

Tリンパ球(T細胞)、Bリンパ球(B細胞)、そしてNK細胞です。

B細胞は形質細胞へと分化し、抗体を産生します。

血小板は巨核球の細胞質突起がちぎれて作られます。

※ 無核細胞:赤血球と血小板 良く出ます

▶ 赤血球

赤血球は酸素の運搬を担う細胞。

赤血球は直径 約7〜8μm, 厚さ 約1〜2μmの円盤状で, 両面の中央がくぼんだ形。

赤血球の数:血液1μl (mm3) 中に 男子で500万個, 女子で450万個。

赤血球は無核の細胞。(赤芽球より脱核して作られる)

酸素の運搬を行うヘモグロビンを含みます。

古い赤血球は脾臓で破壊され、ヘモグロビンはビリルビンとなります。

▶ 白血球

白血球は生体防御に関わります(免疫)

好中球・好酸球・好塩基球は細胞質内に多数の顆粒を含むため顆粒球と呼ばれます。一方、単球とリンパ球は無顆粒球と呼ばれます。

組織の障害や異物の侵入などで、最も最初に対応するのは好中球です。好中球が侵入した細菌などの異物を除去してくれたら、問題なく終わるのですが、好中球だけでは対処できない場合には、抗原提示細胞とヘルパーT細胞を中心とする獲得免疫の出番となります。

全体をとおして、確認と要点を整理します。

まず、国家試験で良く問われるところとして、まず抑えるのは、白血球のうち最も多いのはどれかというのがよく出題されます。

白血球のなかで最も多いのは好中球です。白血球全体の60〜70%を占めます。それこそ最も数が多く、血液にのって常に全身をパトロールしています。外傷や異物の侵入などで炎症が生じると血管より次々と遊走して、炎症部位に集まってきます。そして細菌などの異物を攻撃します。ケガをしたあとに膿が出ることがありますが、膿は死んだ好中球達なのです。このように外敵の侵入に対して、まっさきに現場に駆けつけ戦ってくれます。

好酸球はアレルギー疾患や寄生虫病のときに数が増します。抗原抗体複合物を貪食し、ある種の寄生虫を殺す働きがあります。寄生虫に強い好酸球と覚えておくといいでしょう。

好塩基球は肥満細胞と働きが似ています。ヘパリン、ヒスタミン、セロトニンを放出し、アレルギー反応を起こす。これは炎症反応全体を促進する。

さて、好中球のあたりに話を戻します。

好中球が侵入した細菌などをやっつけてくれたら、めでたしめでたしです。このように好中球やマクロファージなどが異物を見つけて直接やっつけてくれるシステムを自然免疫といいます。

しかし細菌などの勢いが強く、好中球だけでは対処できない場合。次の免疫システムで対応する必要があります。それが獲得免疫です。

獲得免疫の発動は、まずマクロファージが異物を貪食するところから始まります。

血液の成分でいえば、単球が血管から組織中にでることでマクロファージとなります。

マクロファージは、貪食により取り込んだ異物の断片を抗原提示して、リンパ球に抗原を認識・記憶させる働きを持っています。

このような仕組みをもつ細胞を抗原提示細胞といいます。

ここから先は、T細胞、B細胞といったリンパ球達が活躍してきます。

▶ 自然免疫と獲得免疫

【自然免疫】 T細胞の指令が不要。生体に元々備わっている。好中球による初期対処やマクロファージの貪食、NK細胞など。

【獲得免疫】 マクロファージや樹状細胞からの抗原提示を受けたT細胞の指令による。特定の抗原に対する抵抗性を増大させ、また抗原の情報を記憶することができる。

獲得免疫の仕組みについて簡単にみてみます。

まず始まりはマクロファージが異物を貪食するところからです。

貪食した異物を細胞内消化し、断片をクラスII MHC分子にのせて細胞外へ提示します。(抗原提示)

抗原提示により活性化したヘルパーT細胞はサイトカインを放出し、他の免疫細胞を活性化させます。

ヘルパーT細胞がB細胞を活性化させると、活性化したB細胞は分裂・増殖して形質細胞へと分化し、抗体を産生します。抗体は体液にのって広がっていき効果を発揮するので、これを液性免疫といいます。

一部のB細胞はメモリーB細胞として抗原の情報を記憶します。

抗体というのは、細胞の外に存在する異物に対してはとても効果的ですが、ウイルスというのは細胞の中に入り込んで増殖をします。細胞の中までは抗体は届きません。

そこで活躍するのが細胞障害性T細胞(キラーT細胞)です。

キラーT細胞はウイルス感染細胞や腫瘍細胞などを直接攻撃し破壊します。これは「液性免疫」に対して、「細胞性免疫」と呼ばれます。

ヘルパーT細胞はキラーT細胞だけではなく、マクロファージを活性化させて貪食を促進させたりもします。これも直接攻撃タイプですので、細胞性免疫に含めます。

そして、ヘルパーT細胞の指令によって発動する、この形質細胞による液性免疫、キラーTやマクロファージをによる細胞性免疫を合わせて、「獲得免疫」といいます。特定の外敵に対して、後天的にその防御力を増す、つまり疫から免れる能力を獲得するということで、獲得免疫といいます。

一方、自然免疫は、身体に本来から備わっている防御システムで、T細胞からの指令が要らない免疫です。これは好中球による初期対応が代表ですし、リンパ球の一種であるNK細胞もT細胞の指令が不要で、単独で異常細胞を発見して攻撃するという能力をもっています。こちらも自然免疫と言えます。

このあたりがわかってくると、免疫がとても面白くなってきます。

どうのようにして、キラーT細胞はその細胞がウイルスに感染していると認識するのでしょう。

ウイルス由来の遺伝子というのは、ヒトの遺伝子とはまったく別です。ウイルスはウイルスの特有のタンパク質を作るのです。

ウイルスというのは、細胞小器官をもたずに、遺伝子がタンパク質の殻に囲まれた状態で存在しています。遺伝子を伝える物質としてはDNAかRNAのどちらかです。ちなみに、コロナウイルスはRNAウイルスです。

ウイルスは細胞内に入り込むと、自らのゲノムを複製して増殖したり、細胞小器官を勝手につかって、ウイルス蛋白質を合成します。

細胞というのは、自分自身を証明するためのMHC分子というIDカードのようなものを持っています。これは身分証明書として働くのと同時に、その細胞内で合成されているタンパク質を一部サンプルとしてMHC分子に載せて膜外に出す働きがあります。

ウイルスの遺伝子により合成されたタンパク質は異質な気持ち悪いタンパク質なので、T細胞はそれを感知して、異常細胞であると判断します。

また癌細胞も遺伝子が壊れてしまって、異常なタンパク質を合成したりします。これも同じ仕組みで、異常タンパク質を膜外に提示すれば、キラーT細胞などはそれを異常と判別することができ、攻撃を行なえます。

癌は「悪性新生物」と別名でいいますが、まさに、生き残りのためにまるで意思をもっているかのような行動を示す場合があります。

MHCを細胞膜に発現させると、癌細胞が怪しいタンパク質を合成しているのがT細胞にバレてしまう。そこで、ある種の癌細胞はMHC分子を出さなくさせるのです。すると、T細胞達はなにもできません。無力となります。

しかし、身体の防御システムも良くできているもので、NK細胞はMHC分子を発現していない細胞を異常細胞とみなして攻撃してくれるのです。

NK細胞は笑いの多い生活で活性化されるといいます。

免疫の意味からも、喜びの多い生活ができるといいですよね。

ここから先は

かずひろ先生の【徹底的国試対策】解剖学

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師をはじめ、柔道整復師、理学療法士・作業療法士や看護師、医師を目指す方々の解剖学国家試験対策のマガジ…

私の知識やスキルなどが、どこかの誰かのお役に立てることはとても嬉しいことです。ありがとうございます。