【1-2(1)】 上皮組織 解説

↑ 解剖学マガジン記事一覧(目次)

【1-2 組織】

■ 第1章 人体の構成 資料配付ページ

■【1-2(1)】上皮組織 解説(この記事)

■【1-2(2)】結合組織 解説

■【1-2(3)】上皮組織 一問一答

■【1-2(4)】結合組織 一問一答

■【1-2(5)】上皮組織・結合組織 国試過去問

■【1-2(6)】筋組織 解説

■【1-2(7)】神経組織 解説

■【1-2(8)】筋組織 一問一答

■【1-2(9)】神経組織一問一答

■【1-2(10)】筋組織・神経組織 国試過去問

→ 【1-3 体表構造(皮膚)】

💡かずひろ先生の解剖生理メルマガ💡

毎日届く国試過去問解説や勉強法、オンラインセミナー情報などお届け

■ 上皮組織 解説 YouTube

− 学習のポイント −

1. 人体を構成する4つの組織

上皮組織、結合組織(支持組織)、筋組織、神経組織、上皮組織と結合組織の違いについて

2. 上皮組織の分類と細胞間接着装置

単層扁平上皮、単層立方上皮、単層円柱上皮、重層扁平上皮、多列上皮、移行上皮

タイト結合、接着帯、デスモソーム、ギャップ結合

3. 腺上皮と分泌様式

単細胞腺と多細胞腺、外分泌と内分泌 / 開口分泌、アポクリン分泌、ホロクリン分泌

4. 結合組織の分類と構成

線維性結合組織(密性結合組織と疎性結合組織)

- 線維成分:膠原線維、細網線維、弾性線維、

- 細胞成分:線維芽細胞、大食細胞、肥満細胞、形質細胞、脂肪細胞

軟骨組織:硝子軟骨、弾性軟骨、線維軟骨

骨組織:骨の構造、骨化様式、骨の再構築(リモデリング)

血液とリンパ:赤血球、白血球、血小板、血漿

■1. 人体を構成する4つの組織

同じ形態と機能を持つ細胞が集まり、一定の規律に従い配列したものを組織といいます。組織には4つに分かれます。

▶ 上皮組織と結合組織の違いについて

組織では、細胞のほかに、細胞の間を埋める物質、すなわち細胞間質(細胞間基質)があります。上皮組織と結合組織では、細胞と細胞外基質の比が著しく異なります。

・ 上皮組織

体表や器官の表面、管腔などの表面をおおう。

細胞同士が密接して並ぶ

= 細胞外基質が少ない。

・ 結合組織(支持組織)

器官,組織、細胞の隙間を埋め、結合する。

細胞はまばら

= 細胞外基質が多い。

■2. 上皮組織の分類と細胞間接着装置

▶ 上皮組織の形態による分類

上皮組織で一番出題されるのは、間違いなくこの分類だと思います。上皮の形態による特徴などを考え、効率良く覚えていって下さい。

<単層扁平上皮>

まず、単層扁平上皮です。薄いということは、物質の交換に向いているという特徴があります。よって、血管内皮や肺胞上皮で見られます。

毛細血管は、血管内皮と基底膜のみでできていますが、周囲の組織と酸素や二酸化炭素、栄養物や老廃物の交換を行なっています。

肺胞も二酸化炭素と酸素の交換を行なう部位です。また、胸膜や腹膜といった「漿膜」も単層扁平上皮です。一緒に覚えておいてください。

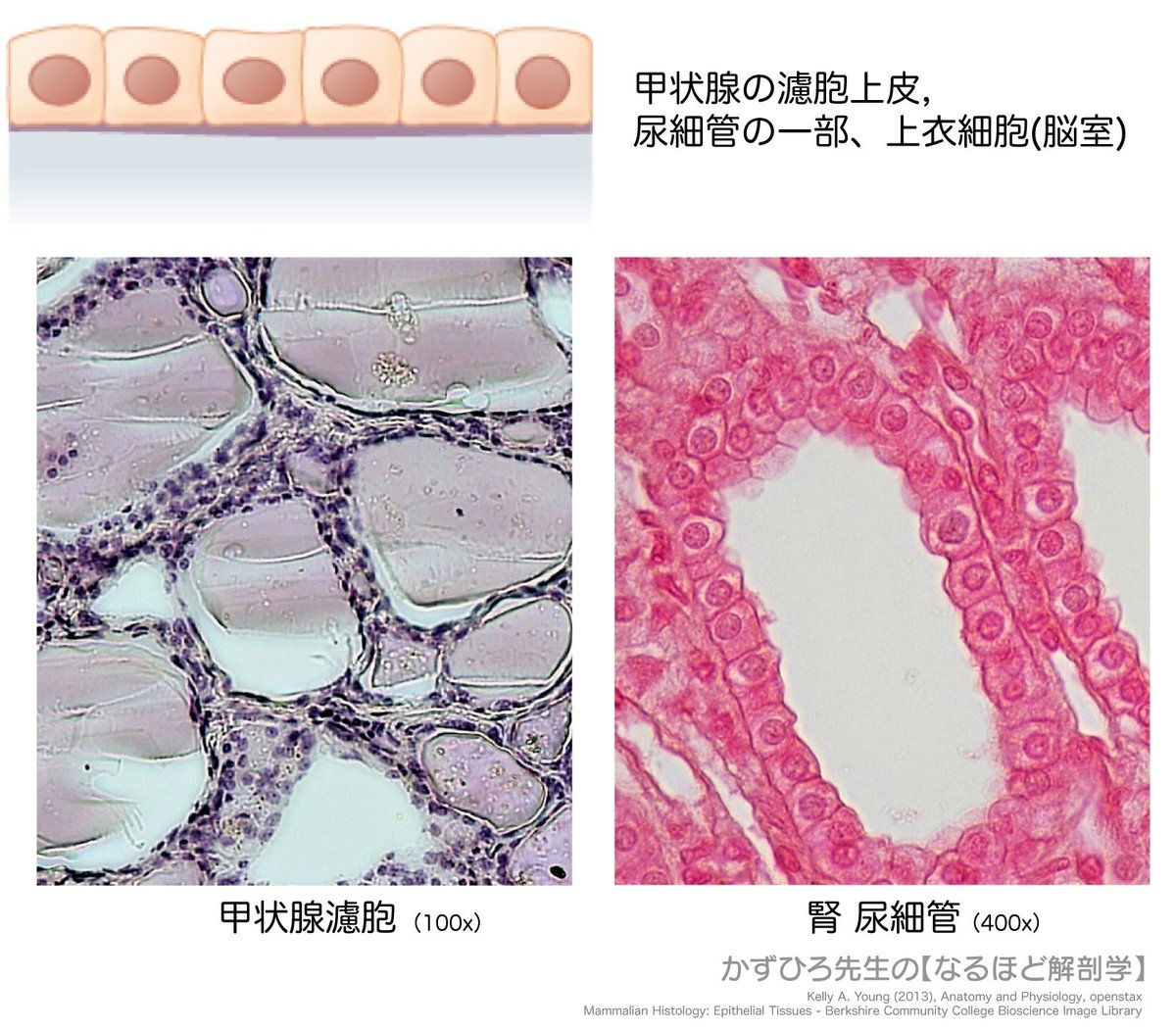

<単層立方上皮>

単層立方上皮はサイコロ状の細胞が並ぶ上皮です。甲状腺の濾胞上皮、腎の尿細管の一部、そして脳室の表面を被う上衣細胞がこの形態です。

<単層円柱上皮>

単層円柱上皮は丈が高い細胞が並んだ上皮です。細胞の丈が高いということは、それだけ多くの細胞小器官を持てるということです。特徴としては、吸収や分泌を行なう場所に向いています。消化器系でいえば、真ん中にあたる胃、小腸、大腸が単層円柱上皮です。また女性生殖器系で、子宮も単層円柱上皮。

<単層円柱線毛上皮>

卵管は卵子を運ぶための線毛付きなので、単層円柱線毛上皮です。

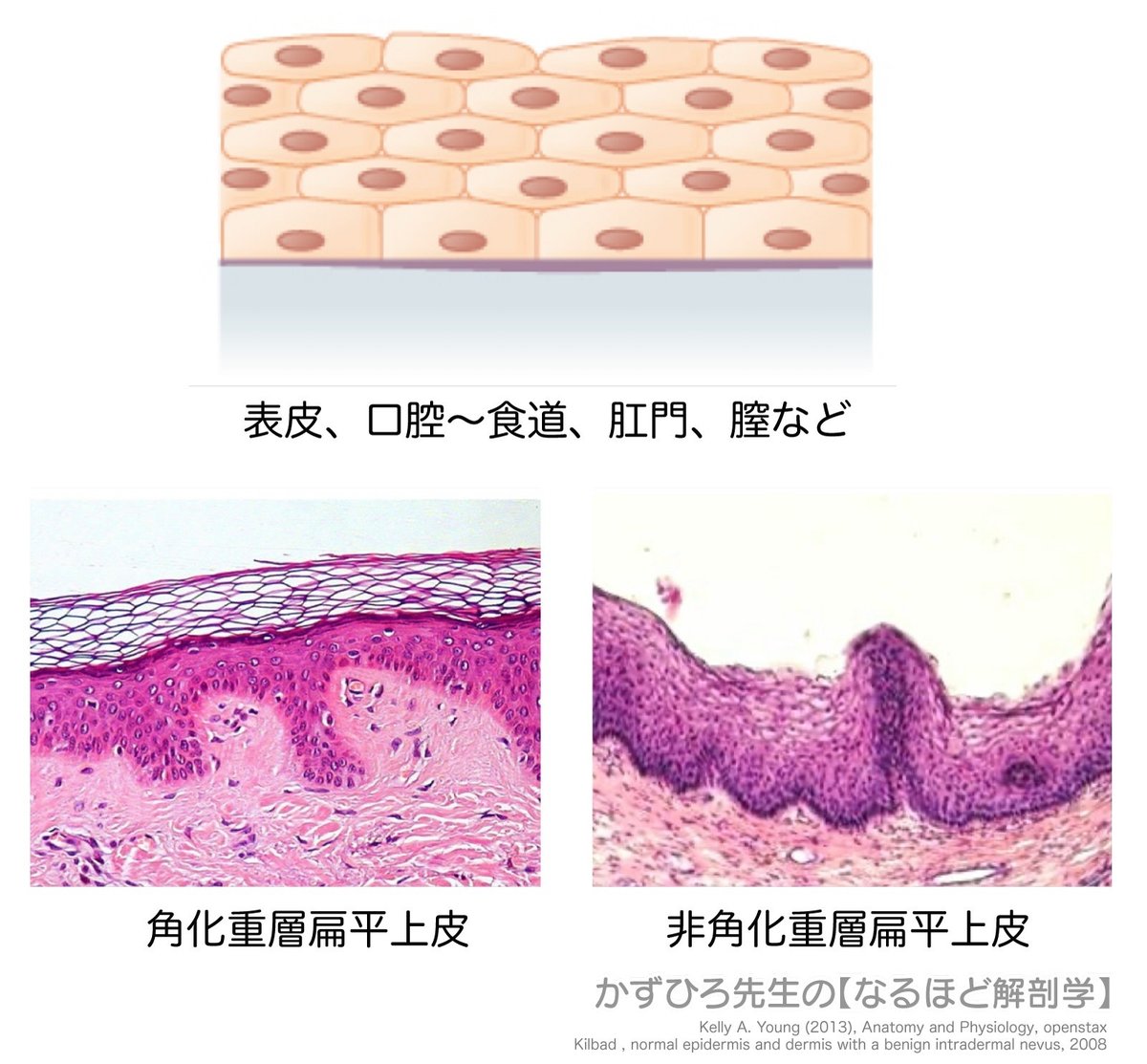

<重層扁平上皮>

重層扁平上皮は、薄い細胞が積み重なってできた上皮です。摩擦や機械的刺激に強いという特徴があります。皮膚(表皮)の他、口腔・咽頭・食道、肛門、膣などが重層扁平上皮です。

<多列上皮>

多列上皮は線毛があるので、多列線毛上皮とも言われます。呼吸器系の気道、つまり鼻腔、咽頭鼻部、喉頭、気管、気管支に見られる上皮です。多列上皮はところどころに粘液を分泌する杯細胞が点在していて、粘液でしっとり表面が被われています。空気中の塵などはこの粘液でとらえられます。そして、線毛の動きで吸着した塵を押し戻します。

<移行上皮>

移行上皮は腎杯・腎盂・尿管・膀胱に見られる上皮です。内容量に伴い、伸び縮みすることができる上皮です。膀胱が縮んでいるときには、移行上皮の細胞核は4、5層ほど見られます。膀胱は最大で500〜700mlの尿をためることができます。膀胱に尿が溜まると移行上皮の細胞核は2、3層となり伸びることにより膀胱が広がります。このように一見、重層に見える移行上皮ですが、全ての細胞が基底膜に接しているため、重層ではありません。移行上皮は、膀胱だけでなく「腎杯・腎盂・尿管・膀胱」と必ず4点セットで覚えてください。

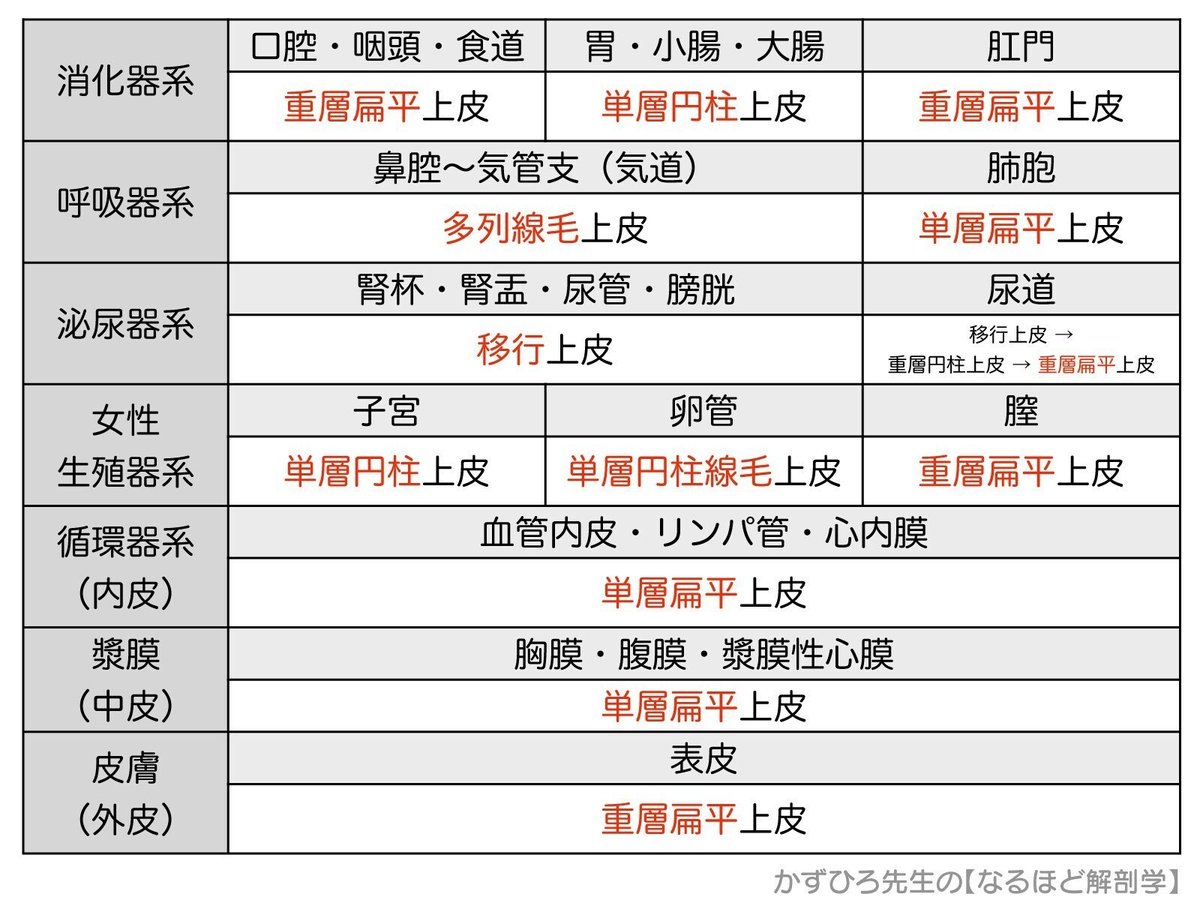

▶ 上皮組織の器官系別による分類

上皮組織の分類に関しては、形態別の表で抑えた上で、こちらの器官系別の表でも覚えると完璧です。こちらのほうが理由付けにより記憶しやすいです。

まず消化器系から考えてみます。始まりと終わりが摩擦や機械的刺激に強い重層扁平上皮。真ん中は吸収や分泌に向く単層円柱上皮です。

この表の優れたところは、器官一つ一つについて、個別に覚える必要がないというところです。形態が変化する境界を覚えればいいんです。

つまり、口腔〜食道までが重層扁平上皮、胃〜大腸は単層円柱上皮、最後の肛門が再び重層扁平上皮になります。

重層扁平上皮は摩擦や機械的刺激に強い上皮です。口腔、咽頭、食道はまだ粗い食塊や熱い食べ物などがはいってきます。胃・小腸・大腸は消化液を分泌したり、吸収が行われるところです。よって、単層円柱上皮が向いています。最後の肛門は、皮膚の一部ともなるので、重層扁平上皮です。紙で拭いたりする必要もありますし。

呼吸器系を見て見ます。鼻から始まり気管支までは空気の通り道、気道です。空気中には塵も含まれているため、粉塵を吸着し、排泄する機能がある多列上皮です。多列上皮は線毛があるので、多列線毛上皮とも言われます。杯細胞の分泌する粘液で塵を吸着し、線毛の動きでそれを押もどし、排泄します。

個別に覚える必要はありません。気道は細気管支まで多列上皮です。そして最後の肺胞はガス交換の場なので、薄い単層扁平上皮が適しています。

女性生殖器系を見て見ます。膣は交接器を兼ねるので、摩擦や機械的刺激に強い重層扁平上皮です。

卵管は卵子を運ぶために単層円柱線毛上皮、子宮は子宮腺分泌に適した単層円柱上皮です。

循環器系を見て見ます。血管内皮、リンパ管、心内膜は単層扁平上皮です。毛細血管は血管内皮細胞と基底膜だけでできています。交換血管として周囲の組織との間でガスや栄養素、老廃物の交換を行ないます。

動脈や静脈では、内膜(血管内皮)は単層扁平上皮ですが、中膜は平滑筋と弾性線維、外膜は線維性結合組織なので注意が必要です。

胸膜・腹膜・漿膜性心膜は漿液を分泌する膜なので、組織学的に漿膜と言われます。これらも単層扁平上皮です。また発生的な名称では、身体の中を仕切る皮として、中皮とよばれます。内皮も中皮も単層扁平上皮です。

そして、最後の皮膚ですが、表皮は摩擦や機械的刺激に強い重層扁平上皮です。ちなみに、真皮は密性結合組織、皮下組織は疎性結合組織です。皮膚のところで勉強しますが、とても重要です。

▶ 上皮組織の機能による分類

こちらは上皮組織の機能による分類をまとめたものです。

被蓋上皮は上皮組織の基本形で、身体の外表面や、中空器官(管腔)の内面を覆い、これらを保護します。

分泌上皮は分泌機能が発達した上皮です。被蓋上皮の細胞が陥没して分泌能力を持つ細胞群を形成したものです。外分泌腺と内分泌腺があります。

皮膚の汗腺や、胃腺・腸腺といった消化腺も分泌上皮です。

吸収上皮は被蓋上皮のうち、物質を吸収する機能が発達したものです。小腸の上皮などは吸収上皮として働いています。

呼吸上皮は肺胞の上皮で、ガス交換にあずかります。

感覚上皮は上皮が感覚受容器に分化したものです。刺激を受容して興奮し、その興奮を神経系に伝える働きをします。

たとえば皮膚は、身体の内部を守る被蓋上皮として働くのと同時に、外界の情報を受容する感覚上皮としても機能します。

上皮組織は、いくつかの機能を兼ねていることが多く、かならずしも明確に上記のどれかに分類されるものではありません。

▶ 細胞間接着装置

上皮組織の特徴は細胞同士が密着して並ぶことですが、その為には細胞同士がくっついている必要があります。それが 細胞間接着装置(細胞間結合装置)です。

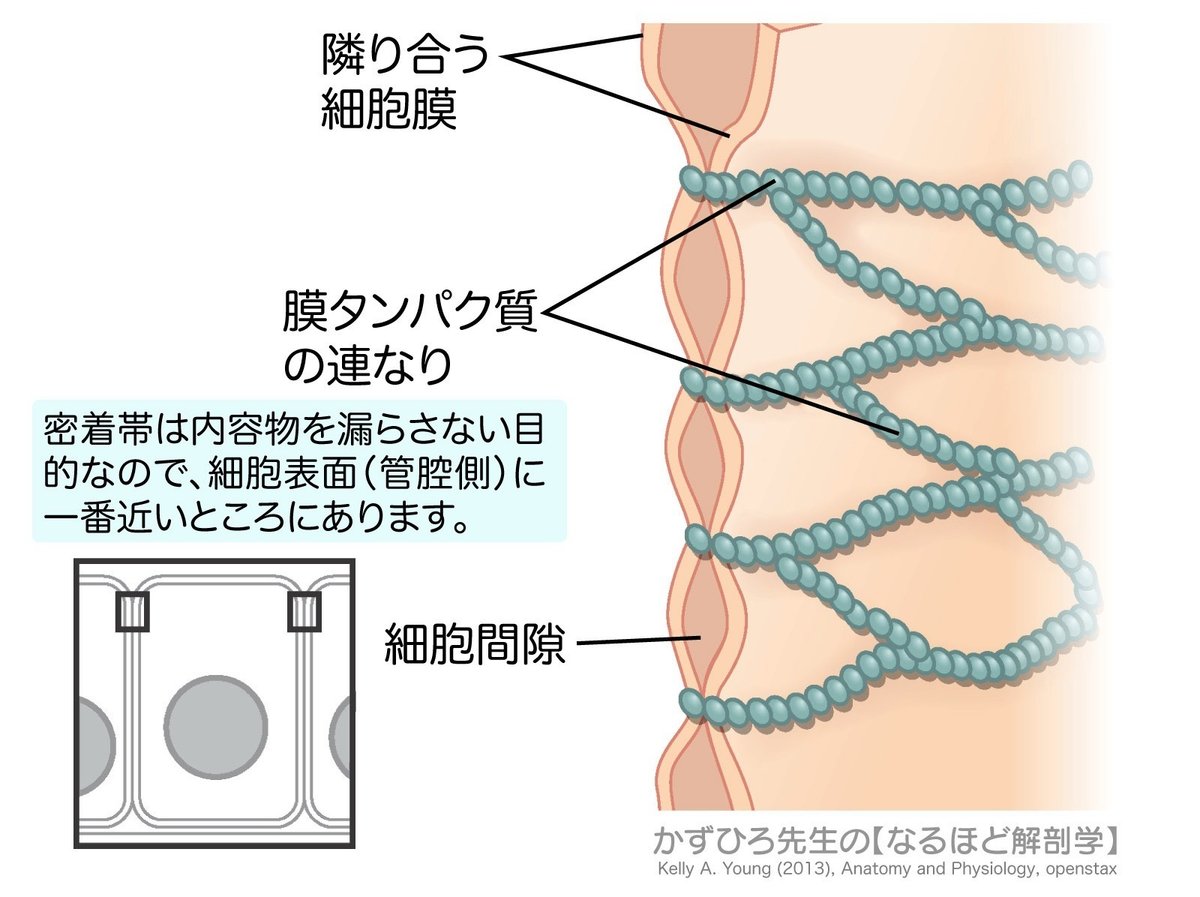

① タイト結合 (密着帯)

タイト結合(密着帯)の特徴は、隣り合う細胞同士をぴったりとくっつけて、物質通過を阻止する点にあります。

たとえば消化管。胃や腸は、食べ物飲み物がどんどん入ってきます。細胞と細胞の間から、これらが漏れでちゃったら大変です。

なので、絶対に漏らさないように、管腔に一番近いところにタイト結合が発達しています。イメージは「ジップロック」です。

ぴったりくっつけて、漏らさない。それがこのタイト結合(密着帯)です。

タイト結合で、もう一つポイントとなるのは、血液脳関門です。

脳内の神経細胞はとてもデリケートで、損傷を受けると再生が極めて困難です。血液中の有害な物質などが神経細胞へと行かないように、脳内の毛細血管には血液脳関門が発達しています。

通常の毛細血管は、血管内皮細胞の間に少し隙間があるのが普通です。

その隙間から、血漿がグルコースやアミノ酸などとともに染み出て組織液となり、周囲に栄養を供給いたします。

しかし、脳内の毛細血管は血管内皮細胞どうしがタイト結合で隙間なく結合しています。水や酸素、二酸化炭素は細胞膜を通過できるのですが、グルコースは細胞膜を通過できません。そこで、星状膠細胞が多数の突起をのばし、脳内の毛細血管を被い、血液中からグルコースを取り込み神経細胞へと輸送しています。この仕組みを血液脳関門(BBB - blood-brain barrier)といいます。

もう一度、整理します。血液脳関門には重要なキーワードが2つあります。

ひとつは「血管内皮細胞どうしがタイト結合で密着」

もうひとつは「星状膠細胞がグルコースを神経脂肪へと輸送」

です

② 接着帯

接着帯はタイト結合のすぐ下に位置しています。カドヘリンという膜タンパク質による少し隙間がある結合です。

カドヘリンは、細胞骨格のアクチンフィラメントと連続しています。

アクチンフィラメントによる細胞運動の力が接着帯を通して伝導可能となります。これは発生のときに上皮組織が陥没して腺となったりする際に重要です。

タイト結合が隙間なく細胞同士を結合するのに対し、接着帯は少し隙間があることにより、上皮全体にかかる外力にたいして柔軟性を与えます。

③ デスモソーム (接着斑)

デスモソームは2枚の布を2個のボタン型タンパクを使い、カドヘリンという糸で縫い合わせたような構造です。表皮や心筋細胞間にて発達しています。細胞間の機械的な結びつけを強める働きがあります。

④ ヘミデスモソーム (半接着斑)

ヘミデスモソームは1つのボタン型タンパク質で細胞の下面と基底膜を接着します。

⑤ ギャップ結合 (細隙結合)

ギャップ結合は隣り合う細胞同士が連絡できるチャネルの構造をとります。この孔は、イオンや糖、アミノ酸などが通過でき、細胞間の物質交換や情報交換が可能となります。

ギャップ結合は心筋細胞間で特に発達しています。心筋はギャップ結合により電気的な興奮が1つの細胞より隣の細胞に容易に伝わります。

そのため, 多数の細胞から構成される心房・心室はあたかも1個の細胞のように機能します。これを機能的合胞体といいます。

■3. 腺上皮と分泌様式

細胞が細胞内で合成された物質または細胞の代謝産物を細胞外に放出することを分泌といい、分泌機能を有する細胞を腺細胞といいます。つまり何かを分泌するのが「腺」ということになります。

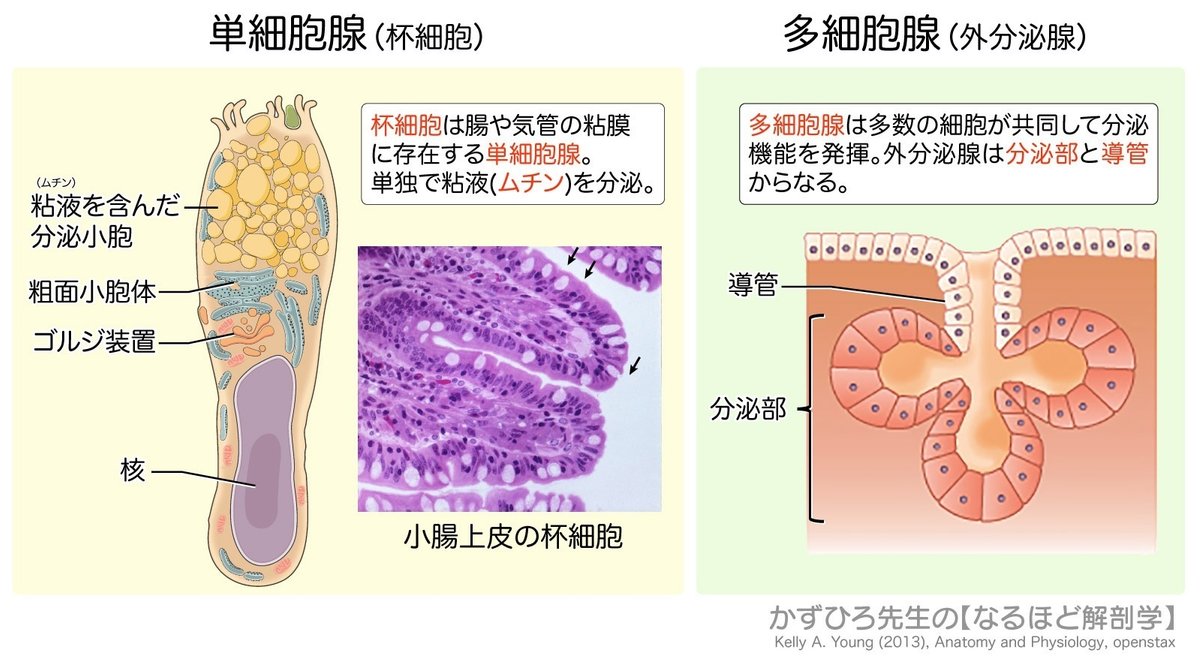

▶ 単細胞腺と多細胞腺

多細胞腺は、多数の腺細胞が集まって分泌を行います。一般的に「腺」と言う場合には、多細胞腺のことを指す場合がほとんどです。

単細胞腺は、ひとつの細胞が単独で分泌機能を担います腸や気管の杯細胞が単細胞腺の代表です。杯細胞は腸や気管の粘膜に存在し、単独で粘液(ムチン)を分泌します。

鼻腔や喉頭、気管の内腔は杯細胞の分泌した粘液でしっとりと被われています。吸気中の粉塵はこの粘液に吸着し、線毛の動きで押し戻されます。

▶ 外分泌腺と内分泌腺

多細胞腺はさらに、外分泌腺と内分泌腺に分けられます。

外分泌腺は、分泌部と導管からなるのが特徴で、管腔や体表に分泌します。

たとえば、汗腺(エクリン汗腺)は、汗を体表へと分泌します。これは「外」に分泌するというのはすぐにわかります。

では、胃液や腸液などはどうでしょうか。

ぱっと見、胃や腸はお腹の中ですが、身体の細胞達からすると胃や腸の中というのは「外」にあたります。口や肛門で外の世界と通じています。だから胃や腸などの管腔というのは身体の細胞達にとっては、「外」にあたります。

だから「外分泌腺」です。導管があるのがポイントです。

一方、内分泌腺は、分泌物を運ぶための導管がありません。分泌物は周囲の毛細血管に出されます。内分泌腺が毛細血管に分泌する物質をホルモンといいます。

▶ 参考)形態による外分泌腺の分類

あはきの国家試験にはここまで問われないと思います。いろんな形があるんだな〜でいいです。

なんか カワイイ かも。なんて感じてきたら、

あなたも解剖学がすきになってきた証拠です!

ここから先は

かずひろ先生の【徹底的国試対策】解剖学

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師をはじめ、柔道整復師、理学療法士・作業療法士や看護師、医師を目指す方々の解剖学国家試験対策のマガジ…

私の知識やスキルなどが、どこかの誰かのお役に立てることはとても嬉しいことです。ありがとうございます。